人にも環境にも低リスクな「土壌消毒」最新技術 〜化学農薬のコスト&使用量削減を実現する方法とは?

土壌消毒でも進む脱化学農薬

微生物を原因とする土壌病害は、一度発生してしまうと作期中に対策するのが難しく、商品価値ある生産物の収穫量に大きな影響を与える。そのため農業生産の現場では、土壌病害の発生の有無や程度によらず予防的に土壌消毒を行われることが多い。

こうした土壌消毒では、場合によっては過剰散布となる。 また、土壌消毒に用いる土壌くん蒸剤には(正しく利用すれば問題ないが)、一定程度の危険性があることも事実だ。

現時点で化学農薬による土壌病害防除が必要な防除技術であることは間違いないが、農水省ではみどりの食料システム戦略を令和4年に法制化し、「2050年までに化学農薬の使用量(リスク換算)50%低減」を目標に掲げている ※1 。こうした背景から、土壌消毒での化学農薬の使用量は、段階的に減らして行く方向にあると言える。

そこで今回は、土壌消毒の現状と土壌くん蒸剤の適正使用、化学農薬に代わる代替技術について、「第16回有機化学物質研究会」の発表を要約してお伝えしつつ、あわせて化学農薬に頼らない土壌病害対策に関する最新研究成果をご紹介したい。

現在の主流は適正使用が求められる化学農薬、クロルピクリン

現在、土壌消毒で広く使われている化学農薬は「クロルピクリン」。いわゆる土壌くん蒸剤だ。1948年に農薬登録された歴史のある製品であり、土壌中でガス化しやすいので隅々まで拡散・浸透して効果を発揮する。

画像提供:クロルピクリン工業会。トラクタ用マルチ同時土壌消毒機によるクロルピクリン土壌灌注の様子。薬剤注入後すぐにマルチングができ、薬液の効果が上がり安全な作業が行える

画像提供:クロルピクリン工業会。トラクタ用マルチ同時土壌消毒機によるクロルピクリン土壌灌注の様子。薬剤注入後すぐにマルチングができ、薬液の効果が上がり安全な作業が行える一方で、劇物(強い催涙性と粘膜刺激性を有する)であるため、適切に使用・処理しないと、安全上の問題を引き起こす危険性がある。

農水省が例年発表しているプレスリリース「農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について」の最新版(令和4年度版データ。2024年1月31日発表 ※2)よると、2018年度(平成30年度)から2022年(令和4年度)までの間、土壌くん蒸に関わる事故・被害は以下のとおり。

農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況(抜粋)

- 2018年(平成30年) 4件(14人)

- 2019年(令和元年) 5件(17人)

- 2020年(令和2年) 4件(6人)

- 2021年(令和3年) 3件(11人)

- 2022年(令和4年) 2件(16人)

全体的には減少傾向にあり、絶対数は多くないが、確かに事故・被害が発生している。

2022年の2件はともに、不適切な使用=被覆を行わなかったため、近隣住民が体調不良になった、というものだった。逆に言えば、クロルピクリンは適正に使用しさえすれば十分に安全性を確保できると言える。

クロルピクリンを製造する事業者が設立したクロルピクリン工業会では、保護メガネ、防護マスクの着用から作業時の注意点、空き缶・空きビンの処理から、貯蔵方法に至るまで適正使用できるようウェブサイトで丁寧に説明している ※3。クロルピクリンは劇物であることを今一度肝に銘じ、適正使用を心掛けたい。

AI圃場診断により予防的土壌消毒量を減らせる「HeSo+」

先に記したように農業生産の現場では、土壌病害の発生の有無や程度によらず、予防的に土壌消毒を行われることが多い。病害の被害を未然に防ぐという観点に立てば仕方がない面はあるが、必要がない圃場にまで薬剤が使用されている場合もあり、これは適正利用とは言い難い。

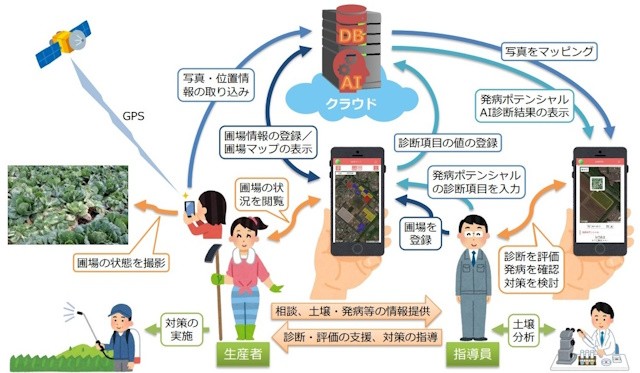

そこで農研機構は、土壌消毒剤の使用量を減らしながらも効率的な管理を実現できるよう、AIを活用して簡単に土壌病害の発生のしやすさの程度(発病ポテンシャル)の圃場診断ができる「HeSo+(ヘソプラス)」を開発した。HeSoDiM-AI普及推進協議会から市販もされている。

「HeSo+」は、発病ポテンシャルを診断する対象圃場をマップ上から選定して診断したい病害を指定すると、その圃場に適した発病ポテンシャル診断項目が提示される、というAIアプリ。診断項目を入力してAI診断ボタンをクリックするだけで発病ポテンシャルのレベルと、それに応じた対策技術が表示されるという優れものであり、これを利用することで土壌くん蒸剤の過剰利用を避けるなどの適正な土壌病害管理を行うことができる。

「HeSo+」の概念図(画像提供:HeSoDiM-AI普及推進協議会)

「HeSo+」の概念図(画像提供:HeSoDiM-AI普及推進協議会)発病ポテンシャルレベルに対応して、農業生産者が行うべき対策技術も提示されるから使いやすい。そのうえユーザーの志向性や目指すゴール(①例年どおりの収量確保が最優先、②増収増益が最優先、③生産物の高付加価値化が最優先、④圃場の持続的利用が最優先)ごとに最適な手段を提示してくれる、ユーザーに寄り添ったサービスと言える。

低濃度エタノールによる低リスクな土壌還元消毒法

広く普及している土壌くん蒸剤としてクロルピクリンを紹介したが、それ以外の土壌病害対策技術も開発されている。

その一つが、低濃度エタノールによる土壌還元消毒法だ。2021年1月18日には農研機構がマニュアル ※5 を公表しており、今すぐに誰でも使い始めることができる。

低濃度エタノールによる土壌還元消毒とは、1%以下に薄めた低濃度エタノール水溶液を土壌にかん水処理したうえで、農業用透明ポリフィルムで覆って1週間以上放置するというもの。エタノールはアルコールの一種のため、作業者や周囲の環境に対する安全性については心配がなくなる。効果については、農研機構が行った実証では概ね効果が得られている。

ただし、十分な効果が得られなかった場合もある。その原因は、

- 十分な地温が確保できない時期に実施した

- 処理前の土壌の状態が還元消毒に適していなかった(土壌が乾燥し過ぎていたり、傾斜があったり、耕盤ができていて灌水が不均一になり処理ムラが生じた、水抜けが良すぎて還元状態が形成されにくかった、地下水位が高い時期に実施した)

などが挙げられている。興味を持たれた方は、マニュアルを参照して挑戦してほしい。

最新の研究成果:グルタミン酸が植物保護細菌の機能を高めて土壌消毒を減らす

最後に、土壌消毒に関連した農研機構による最新の研究成果をご紹介したい。

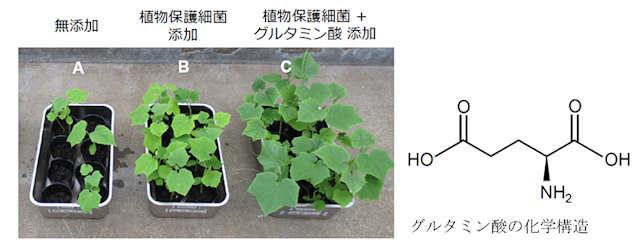

2024年2月14日付けプレスリリース「グルタミン酸は植物保護細菌の機能を高める ※6」がそれだ。アミノ酸の一種で環境負荷が少ないグルタミン酸で、土壌病害防除に有効な病害抑制機能を持つ植物保護細菌の機能を高める、というもの。

グルタミン酸の効果を検証する実験(画像提供:農研機構)

グルタミン酸の効果を検証する実験(画像提供:農研機構)農研機構は、さまざまなアミノ酸を植物保護細菌と一緒にピシウム病菌をまん延させた土壌に加え、キュウリの幼苗を栽培してピシウム病害を抑える効果の変化を調べた。その結果、グルタミン酸を添加した時のみ、ピシウム病害の抑制効果が高まることがわかった。

その病害抑制効果については、植物保護細菌のみのときと比べて、キュウリ幼苗の植物重量が2倍にまで増加していたことから、グルタミン酸+植物保護細菌を添付することで効果が高いことがわかった。さらに、苗を圃場に移植するまで温室で1カ月間栽培しても、植物保護細菌およびグルタミン酸の効果が持続した。

これらの研究結果からキュウリの幼苗において、グルタミン酸を植物保護細菌とともに土壌に添加することにより、植物保護細菌の機能を高めることが確認された。植物保護細菌は広範な病害に効果を示すことから、今回の成果を他の病害に応用することも見込める。対象病害と添加時期を適切に見極めて、グルタミン酸+植物保護細菌を施用する技術を用いることで、微生物資材の機能の維持・向上を図ることができる。

化学農薬に依存しない土壌病害対策技術を利用できる日が、来るかも知れない。

参考:

※1. 農研機構 第16回有機化学物質研究会『土壌消毒技術の現状と今後-「みどりの食料システム戦略」KPI2030 目標達成に向けて-』

https://www.naro.go.jp/event/list/2023/11/160384.html

※2. 農水省「令和4年度農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について」

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/attach/pdf/accident-27.pdf

※3.クロルピクリン工業会 「クロルピクリン剤の処理方法」

https://www.chloropicrin.jp/fm/anzen.html

※4. HeSoDiM-AI普及推進協議会「HeSo+」

https://hesodim.or.jp/hesoplus/

※5. 農研機構「低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土壌消毒 実施マニュアル(第1.2版) 」https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pampHlet/tech-pampH/080354.html

※6. 農研機構「グルタミン酸は植物保護細菌の機能を高める」 https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nias/161836.html

SHARE