オプティム、田植えコストを軽減する次世代稲作技術「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」を開発

株式会社オプティムは、次世代水稲栽培技術「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」を発表した。また、同技術を用いてドローンによる水稲の湛水・直播を請け負うコントラクターサービス「ドローン打込み条播サービス」を、2024年より開始する予定だ。

「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」は、石川県農林総合研究センター農業試験場とオプティムをはじめとするコンソーシアムが、農研機構生研支援センターが実施する「革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェクト)」にて研究した成果を基に、2023年にオプティムが開発した新たなスマート農業技術の名称。

自動航行ドローンにオプティムが開発した種籾を打ち込むパーツである「ストライプ・シード・シューター」を取り付けることで、従来のドローン直播で主流であった「散播(※1)」ではなく、苗の生育リスクが低く、収量が期待できる「打込み条播」を行える。

播種にあたって、均平のとれた代掻き(※2 しろかき)後の圃場で、種籾を地中に約0.5cm~1.5cm打ち込むことができるため、コーティング剤を施さない催芽籾(※3 さいがもみ)の状態でも、直播栽培の障害である鳥害や、種籾の酸欠による発芽不良を防ぎ、安定的な初期成育が期待できる。

「ストライプ・シード・シューター」では、打ち込み強度も調節でき、催芽籾以外にも鉄コーティング(※4)や一部コーティング剤にも対応。土壌条件や圃場特性を加味した播種体系を実現する。機構内は複数の独自技術により、種籾の詰まりを防ぎながら排出を定速/定量化させることで、打ち込み時の種籾の広がりを防ぎ、通常のドローン播種ではできない条形成を実現できるという(特許出願中)。

なお、「OPTiMスマート農業サービス」において、水稲湛水直播コントラクターサービス「ドローン打込み条播(※5 じょうは)サービス」として提供される。

「ドローン打込み条播サービス」とは、オプティムの専属パイロットが「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」を用いて、湛水直播を行うサービスのこと。特長として、水稲の湛水直播に最適な深度へ種籾を打ち込むと同時に条(※6)形成を実現。これにより、生産者は高額な設備投資をせずに、低コスト栽培である湛水直播栽培体系を導入できるとしている。

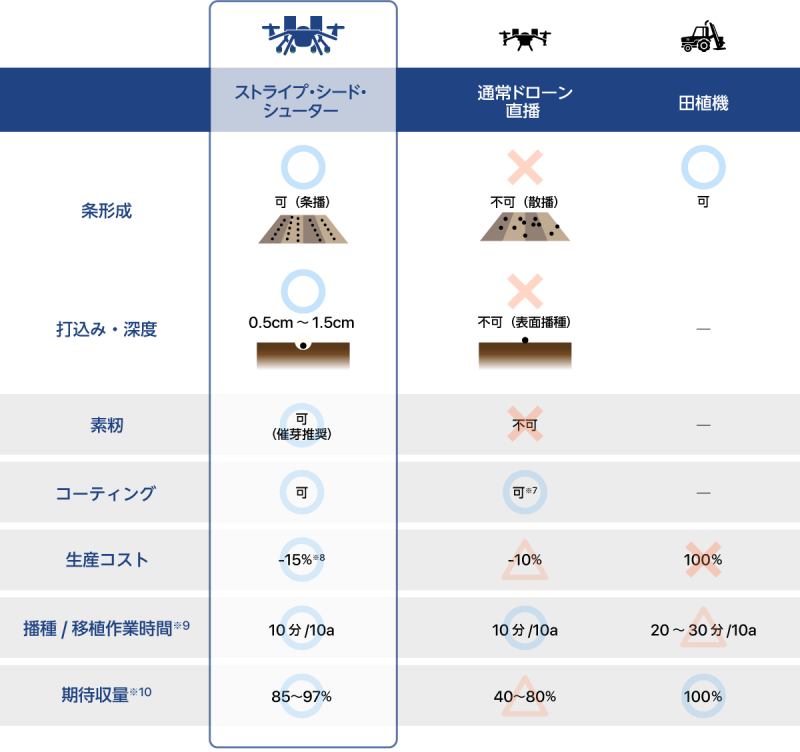

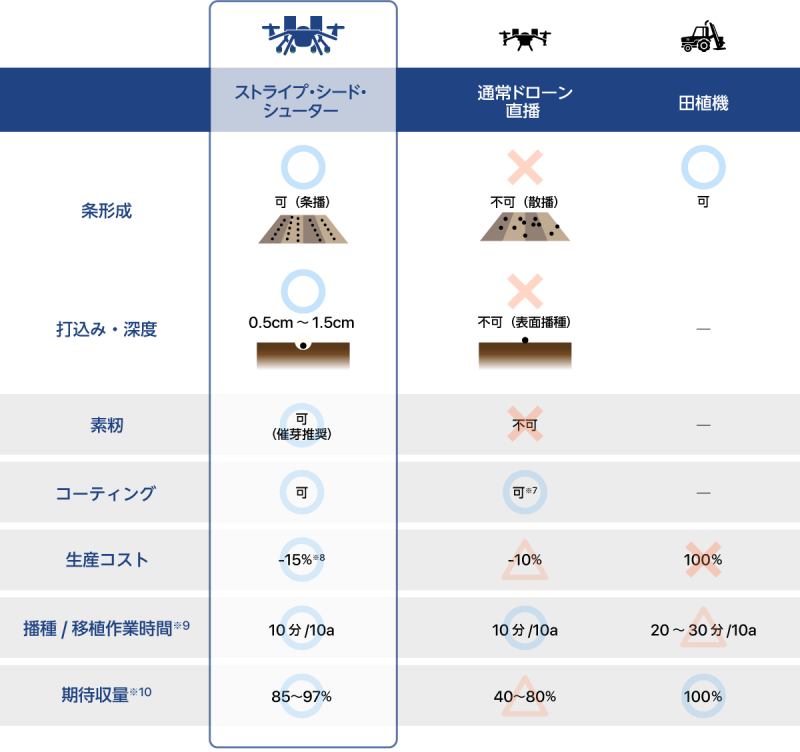

表1 田植機や通常のドローン直播手法との違い(※7 ※8 ※9 ※10)

表1 田植機や通常のドローン直播手法との違い(※7 ※8 ※9 ※10)

水稲における直播栽培は、春作業省力化(育苗・移植等、田植作業全般)が図られるため、農林水産省から移植栽培と比較して労働時間で2割、生産コストで1割程度の削減効果が報告されている(※11)。

一方で、一般的な移植栽培と異なる栽培管理が必要である点や、稲の生育が安定するまでの初期成育期間におけるリスクが介在する点、専用農機具の購入が必要になる点から、農業生産現場での普及に課題があった。

「ドローン打込み条播サービス」は、「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」を用いて、適切な打ち込み深度と条形成により、直播栽培のメリットである省力化を実現しながら、生育リスクを低減できる。

また、ドローンをはじめ、必要機材をすべてオプティムがそろえた上で、申込者(生産者)指定の圃場にうかがい、専属の作用者が直播作業まで実行するため、申込者(生産者)は圃場準備と種籾準備のみで必要機材や農機の購入をすることなくサービスを受けられる。

これにより、最小限のコストとリスクで生産者の省力化栽培、経営規模拡大や、通常の移植栽培と組み合わせることで、農繁期の分散効果による生産効率向上も期待できる。

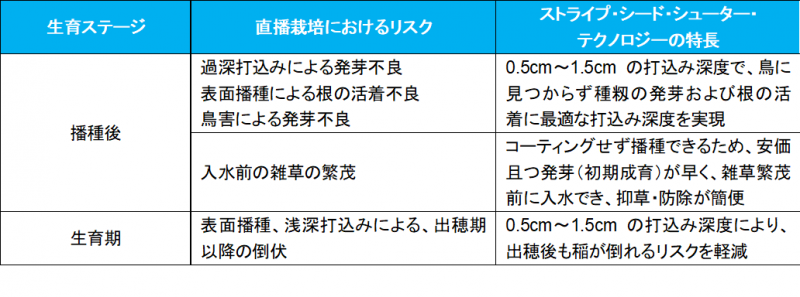

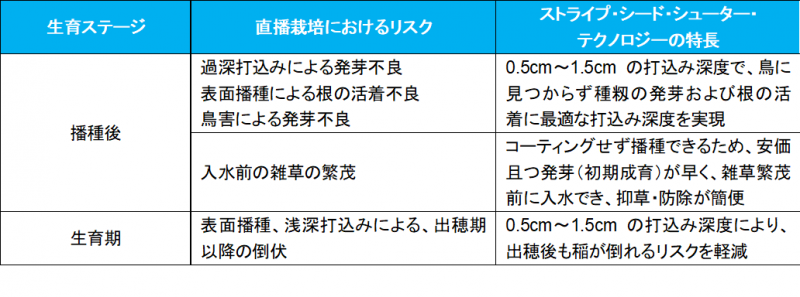

表2 直播栽培におけるリスクと、「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」の特長

表2 直播栽培におけるリスクと、「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」の特長

「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」による、播種後の苗立ちを示したのが以下の図だ。通常飛行機やドローンで行われる「散播」では、播種後の苗が「条」にならないが、「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」を用いることで、「条」の形成が期待できる。

「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」による、播種後の苗立ち(画像左:2023年度新潟県新発田市:有限会社豊浦中央ライスセンター「いただき」播種後37日。画像右:2023年度青森県黒石市:株式会社アグリーンハート「まっしぐら」播種後35日)

「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」による、播種後の苗立ち(画像左:2023年度新潟県新発田市:有限会社豊浦中央ライスセンター「いただき」播種後37日。画像右:2023年度青森県黒石市:株式会社アグリーンハート「まっしぐら」播種後35日)

「ドローン打込み条播サービス」は、2024年度から開始されるが、申し込みおよび問い合わせはスタートしており、圃場や播種の条件等の希望に応じて見積もりを行うという。

サービス参考価格

申し込み窓口

WEB:https://www.optim.co.jp/agriculture/services/sowing

TEL: 050-1741-7673(受付時間:10:00~18:00)

※1 不規則、無作為に種を圃場にばら撒く栽培方法。

※2 圃場に水を張り、土を攪拌した後にならして平らにしていく作業。

※3 一定の温度下で種籾に吸水させ発芽がはじまる状態にする事。

※4 種籾を鉄粉でコーティングする手法。鳥害を防止する効果がある。

※5 圃場に一定の間隔で平行に種を撒き、「すじ」のような状態にする栽培方法。

※6 撒いた種が発育し、「すじ」のような状態をつくること。

※7 表面播種のため、鳥害を防止する鉄コーティングや専用コーティング資材が用いられます。(表1の画像内補足)

※8 農林水産省「最新の直播栽培の現状(令和3年産)」より。「移植栽培」の「(費用合計)」を100%とし、「直播栽培」の「(費用合計)」から、オプティムが当年度に実際に要した鉄コーティング費用4,500円/10a(10aあたり3kg使用)を差し引いた金額で算出。(表1の画像内補足)

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/chokuha-2.pdf

※9 「ストライプ・シード・シューター」「通常ドローン直播」はオプティム実測値、「田植機」は契約生産者からのヒアリングによる。(表1の画像内補足)

※10 移植栽培での収量を100%とした際の期待値。2022年度オプティム契約生産地での実証結果より算出。(表1の画像内補足)

※11 農林水産省「最新の直播栽培の現状(令和3年産)」より。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/chokuha-2.pdf

※12 播種穂圃場管理状態、気象条件等、栽培方法に依らない要因が生じた場合はこの限りではありません。

ドローンで低コストな田植えを実現する「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」

「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」は、石川県農林総合研究センター農業試験場とオプティムをはじめとするコンソーシアムが、農研機構生研支援センターが実施する「革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェクト)」にて研究した成果を基に、2023年にオプティムが開発した新たなスマート農業技術の名称。

自動航行ドローンにオプティムが開発した種籾を打ち込むパーツである「ストライプ・シード・シューター」を取り付けることで、従来のドローン直播で主流であった「散播(※1)」ではなく、苗の生育リスクが低く、収量が期待できる「打込み条播」を行える。

播種にあたって、均平のとれた代掻き(※2 しろかき)後の圃場で、種籾を地中に約0.5cm~1.5cm打ち込むことができるため、コーティング剤を施さない催芽籾(※3 さいがもみ)の状態でも、直播栽培の障害である鳥害や、種籾の酸欠による発芽不良を防ぎ、安定的な初期成育が期待できる。

「ストライプ・シード・シューター」では、打ち込み強度も調節でき、催芽籾以外にも鉄コーティング(※4)や一部コーティング剤にも対応。土壌条件や圃場特性を加味した播種体系を実現する。機構内は複数の独自技術により、種籾の詰まりを防ぎながら排出を定速/定量化させることで、打ち込み時の種籾の広がりを防ぎ、通常のドローン播種ではできない条形成を実現できるという(特許出願中)。

なお、「OPTiMスマート農業サービス」において、水稲湛水直播コントラクターサービス「ドローン打込み条播(※5 じょうは)サービス」として提供される。

田植えを委託できる「ドローン打込み条播サービス」を2024年より開始

「ドローン打込み条播サービス」とは、オプティムの専属パイロットが「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」を用いて、湛水直播を行うサービスのこと。特長として、水稲の湛水直播に最適な深度へ種籾を打ち込むと同時に条(※6)形成を実現。これにより、生産者は高額な設備投資をせずに、低コスト栽培である湛水直播栽培体系を導入できるとしている。

表1 田植機や通常のドローン直播手法との違い(※7 ※8 ※9 ※10)

表1 田植機や通常のドローン直播手法との違い(※7 ※8 ※9 ※10)「ドローン打込み条播サービス」で期待される効果

水稲における直播栽培は、春作業省力化(育苗・移植等、田植作業全般)が図られるため、農林水産省から移植栽培と比較して労働時間で2割、生産コストで1割程度の削減効果が報告されている(※11)。

一方で、一般的な移植栽培と異なる栽培管理が必要である点や、稲の生育が安定するまでの初期成育期間におけるリスクが介在する点、専用農機具の購入が必要になる点から、農業生産現場での普及に課題があった。

「ドローン打込み条播サービス」は、「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」を用いて、適切な打ち込み深度と条形成により、直播栽培のメリットである省力化を実現しながら、生育リスクを低減できる。

また、ドローンをはじめ、必要機材をすべてオプティムがそろえた上で、申込者(生産者)指定の圃場にうかがい、専属の作用者が直播作業まで実行するため、申込者(生産者)は圃場準備と種籾準備のみで必要機材や農機の購入をすることなくサービスを受けられる。

これにより、最小限のコストとリスクで生産者の省力化栽培、経営規模拡大や、通常の移植栽培と組み合わせることで、農繁期の分散効果による生産効率向上も期待できる。

表2 直播栽培におけるリスクと、「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」の特長

表2 直播栽培におけるリスクと、「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」の特長「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」による、播種後の苗立ちを示したのが以下の図だ。通常飛行機やドローンで行われる「散播」では、播種後の苗が「条」にならないが、「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」を用いることで、「条」の形成が期待できる。

「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」による、播種後の苗立ち(画像左:2023年度新潟県新発田市:有限会社豊浦中央ライスセンター「いただき」播種後37日。画像右:2023年度青森県黒石市:株式会社アグリーンハート「まっしぐら」播種後35日)

「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」による、播種後の苗立ち(画像左:2023年度新潟県新発田市:有限会社豊浦中央ライスセンター「いただき」播種後37日。画像右:2023年度青森県黒石市:株式会社アグリーンハート「まっしぐら」播種後35日)サービス開始は2024年から。申し込み、問い合わせは受付中

「ドローン打込み条播サービス」は、2024年度から開始されるが、申し込みおよび問い合わせはスタートしており、圃場や播種の条件等の希望に応じて見積もりを行うという。

サービス参考価格

- 10a当たり4400円(税込)~

- 1件当たり、300a(3ha)~

(団体、複数生産者での申し込みも可)

申し込み窓口

WEB:https://www.optim.co.jp/agriculture/services/sowing

TEL: 050-1741-7673(受付時間:10:00~18:00)

※1 不規則、無作為に種を圃場にばら撒く栽培方法。

※2 圃場に水を張り、土を攪拌した後にならして平らにしていく作業。

※3 一定の温度下で種籾に吸水させ発芽がはじまる状態にする事。

※4 種籾を鉄粉でコーティングする手法。鳥害を防止する効果がある。

※5 圃場に一定の間隔で平行に種を撒き、「すじ」のような状態にする栽培方法。

※6 撒いた種が発育し、「すじ」のような状態をつくること。

※7 表面播種のため、鳥害を防止する鉄コーティングや専用コーティング資材が用いられます。(表1の画像内補足)

※8 農林水産省「最新の直播栽培の現状(令和3年産)」より。「移植栽培」の「(費用合計)」を100%とし、「直播栽培」の「(費用合計)」から、オプティムが当年度に実際に要した鉄コーティング費用4,500円/10a(10aあたり3kg使用)を差し引いた金額で算出。(表1の画像内補足)

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/chokuha-2.pdf

※9 「ストライプ・シード・シューター」「通常ドローン直播」はオプティム実測値、「田植機」は契約生産者からのヒアリングによる。(表1の画像内補足)

※10 移植栽培での収量を100%とした際の期待値。2022年度オプティム契約生産地での実証結果より算出。(表1の画像内補足)

※11 農林水産省「最新の直播栽培の現状(令和3年産)」より。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/chokuha-2.pdf

※12 播種穂圃場管理状態、気象条件等、栽培方法に依らない要因が生じた場合はこの限りではありません。

SHARE