農業未経験者でもトマト栽培が可能になる! 東京都とNTT東日本らが進める「ローカル5G遠隔作業支援」の成果

東京都調布市にあるNTT東日本の研修センター内に、NTTe-City Laboが手がける農業ハウスがあります。そこで、2020年から3年にわたって育てているのは、350株のトマトです。

栽培を担当するのは、農業未経験の職員。4Kカメラによる監視が行き届いたハウスの中で、頭にはスマートグラスをかけ、変色した葉を観察しながら映像を共有している相手に呼びかけました。

職員「今日は、この葉っぱの変化が気になるのですが……」

指導員「それはマグネシウム不足の症状ですね。ただ、液肥の中にしっかりマグネシウムの成分が含まれているので、周辺の葉に問題がなければ大丈夫ですよ」

職員「これ以外にはあまり変化している葉はなさそうです。安心しました」

トマトの株を見ている作業員(右モニター)の映像を、立川の普及指導員が確認する(左モニター)

トマトの株を見ている作業員(右モニター)の映像を、立川の普及指導員が確認する(左モニター)

アドバイスをくれたのは、約20km離れた立川市にある東京都農林総合研究センターの普及指導員です。これまで生産者への指導は、現地の圃場を訪れて直接作物の状況などを見てアドバイスするのが基本でした。しかし、高精細なスマートグラスの映像があれば、作業者の目線で気になる箇所を確認しながら技術指導を行えるようになると言います。

さらに、立川から調布のハウスにある走行型ドローンを直接動かし、トマトの気になる部分を観察するデモも実施。ローカル5Gを用いて、映像やロボットの制御までをスムーズに行っていました。

今度は立川の普及指導員がコントローラーを使って走行型ドローン(右モニター)を動かし、職員がいない時でもトマトの生育を確認できる

今度は立川の普及指導員がコントローラーを使って走行型ドローン(右モニター)を動かし、職員がいない時でもトマトの生育を確認できる

先ほどのデモは、東京都、東京都農林総合研究センター、NTT東日本、NTTアグリテクノロジーの4者が協力して取り組んでいるスマート農業実証プロジェクト「ローカル5Gを活用した遠隔農作業支援」の成果発表会で行われた実演の一部です。2020年(令和2年)に採択され、3カ年計画で実証が進められてきました。

そして、2023年3月で実証が終了するということで、途中経過と成果と同時に今後の社会実装まで含めて、メディア向けの実施状況報告会が開かれました。自治体、技術開発企業、生産者も出そろい、それぞれの立場でのこのプロジェクトで解決したい課題感なども語られました。

東京都 産業労働局 農林水産部部長の山田則人氏は、実証プロジェクト以外に、東京型農作業管理アプリや農家の圃場に設置した直売所を管理する「見えベジ」などの取り組みについても語った

東京都 産業労働局 農林水産部部長の山田則人氏は、実証プロジェクト以外に、東京型農作業管理アプリや農家の圃場に設置した直売所を管理する「見えベジ」などの取り組みについても語った

本プロジェクトの普及指導員を擁する東京都農林総合研究センター副所長の松川敦氏は、スマート農業というと広大な北海道でのGPSトラクターというイメージだが、狭い地域の特徴を踏まえたスマート農業も必要と語った

本プロジェクトの普及指導員を擁する東京都農林総合研究センター副所長の松川敦氏は、スマート農業というと広大な北海道でのGPSトラクターというイメージだが、狭い地域の特徴を踏まえたスマート農業も必要と語った

株式会社NTTアグリテクノロジー代表取締役社長の酒井大雅氏は、本プロジェクトにおける食糧安全保障と環境への配慮の両立を強調した

株式会社NTTアグリテクノロジー代表取締役社長の酒井大雅氏は、本プロジェクトにおける食糧安全保障と環境への配慮の両立を強調した

「東京都で農業」と聞いて、具体的な姿がイメージできる人は多くないかもしれませんが、実は西部の市町村部、足立区、葛飾区、江戸川区といった23区の北部地域などには、多数の小規模農家が存在しています。

しかし「農業センサス2020」によれば、全国の農業経営体数はこの15年間で46%も減少し、2020年時点での就農者数は約5100経営体まで減少。東京都だけで見ても、この10年間で年間平均100haずつ、生産緑地では50haずつが減少してきたそうです。

こうした生産者の減少、農地の減少に対するサポートとして東京都が考えたのが、小規模分散農地における人手不足を解消し、新規就農者を含む技術指導をより効率的に行うためのスマート農業。そのひとつが、冒頭で紹介したスマートグラスを用いた技術指導なのです。

また、農業関係者以外にはあまり知られていませんが、生産者の減少と同様に、都道府県などに在籍している普及指導員の減少も、全国的に喫緊の課題となっています。

新しく指導員に就任する人も決して多くはなく、生産者にアドバイスできるレベルになるためには知識も経験も必要となります。必然的に、ひとりの普及指導員にかかる負担、担当する生産者の数は増加。現地に足を運ぶ時間を確保することもままなりません。

今回の「ローカル5Gを活用した遠隔農作業支援」は、そのような栽培を行う生産者と、不慣れな生産者でも栽培を成功させるための指導者という、ふたつの課題を同時に解決するために待望されている仕組みとして研究されてきました。

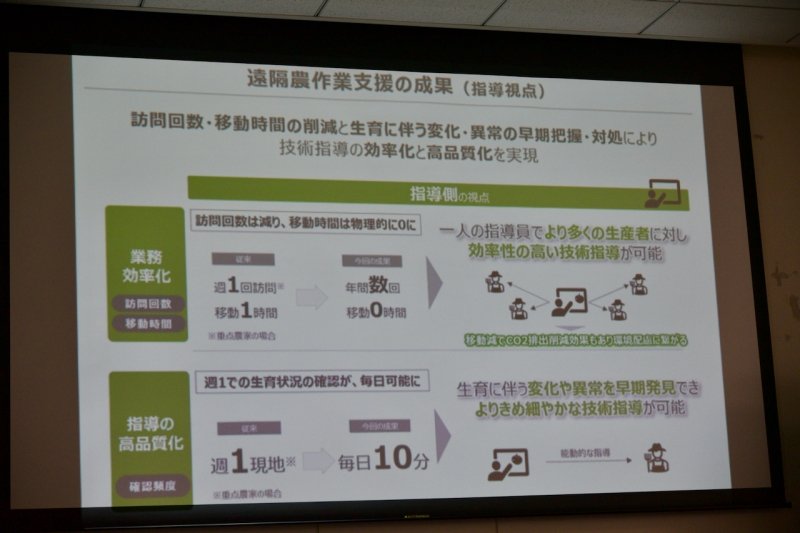

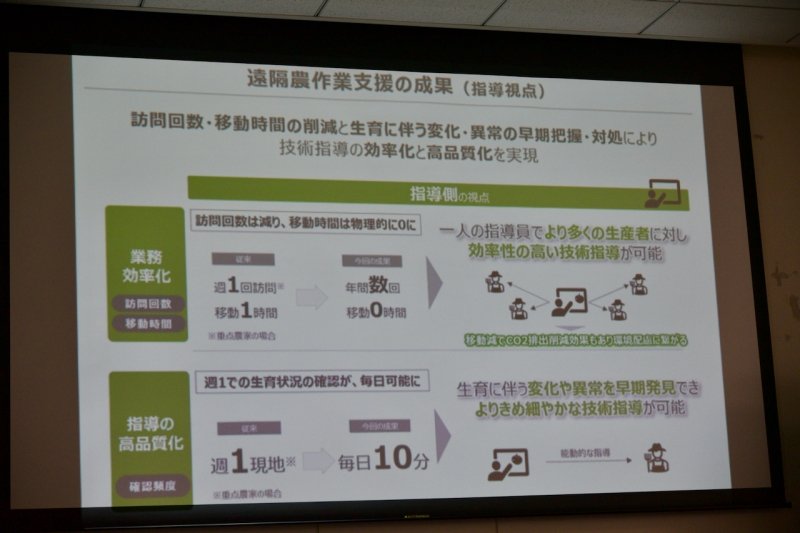

遠隔作業支援は、作業者だけでなく指導者側にとっても時間短縮、確認頻度の減少などのメリットがたくさんある

遠隔作業支援は、作業者だけでなく指導者側にとっても時間短縮、確認頻度の減少などのメリットがたくさんある

より具体的に、今回の実証プロジェクトの具体的な流れも見ていきましょう。

先ほどお伝えしたとおり、メインの作業者は定年退職された農業未経験の主担当1名に、補助2名。平日のみの勤務で定植から栽培・収穫まで350株のトマトの栽培を3年にわたって続けてきました。

栽培する生産者側としては、収量と糖度の確保、売上の拡大を見込んでスタートし、3年間安定的に栽培を続け、目安としていた10aあたり15トンの倍となる、31トンを収穫。糖度も5〜6と品質の向上にも結びつきました。

一方、普及指導員側から見ると、週に1回、1時間程度の車移動が必要だった訪問が、年間で数回、移動時間はゼロになりました。さらに週に1回現地訪問していたものを、4K固定カメラやスマートグラスを用いて毎日10分まで短縮でき、結果的には訪問するよりもきめ細かな対応が可能となりました。

実際に、指導員側が遠隔カメラの葉の変色に気づき、スマートグラスでの詳細なチェックによって、作業者も気づけなかったという栽培シートの穴を発見し、ことなきを得たそうです。

ここで収穫したトマトは、市内の小学校の給食に朝獲れトマトとして、地域の店、子ども食堂への提供、JAを通じた市場流通にも出荷している。特に小学生に対しては、校外学習としてハウス見学やタブレットによる最先端スマート農業技術の学習にも協力しており、食育の推進にも結びついているそうです。

実証プロジェクトとしての3カ年計画では十分な実績を獲得できていますが、NTT東日本としてはさらに未来の取り組みにも意欲を示しています。

ひとつは、スマートグラスによる生育データ取得作業の効率化・デジタル化です。

トマトの生育状況を正確に把握するため、現在は作業者がメジャーを使って手作業で成長点を計測し、Excel等に打ち込んで、普及指導員がそのデータを分析していました。

しかし、スマートグラスとAR技術を活用することで、計測したい茎長を指で指定するだけで、ARによってその距離を自動計測・集計し、普及指導員とクラウドで共有できるようになるそうです。作業としてはスマートグラスをかけて指をかざすだけでデータ化・共有までできることで、トマト8株あたり平均50分かかっていた生育調査が、36分に短縮されます。単純計算で350株ともなれば、1回の生育調査で10時間以上の作業時間短縮になります。

スマートグラス×ARの実演も実施。作業者が茎に指を当てると……

スマートグラス×ARの実演も実施。作業者が茎に指を当てると……

スマートグラス内で指の長さを測りデータ化。実測作業やデータ入力の手間がいらなくなる

スマートグラス内で指の長さを測りデータ化。実測作業やデータ入力の手間がいらなくなる

特筆すべきは、複雑な機械の操作方法を覚えたりする必要がほとんどないということです。フリーハンドで長さを測るだけでデータ化までできてしまうというのは、本来あるべきスマート農業による労力軽減の好例でしょう。

さらに、いずれはハウス内を自立飛行可能なドローンによって、無人で成長点の計測などを行えるようになるとのこと。生育調査だけでなく、農薬散布や病害虫の診断も可能になる見込みだそうです。

脚立でなければ届かない成長点チェックも、ドローンなら非常に簡単になる

脚立でなければ届かない成長点チェックも、ドローンなら非常に簡単になる

スマートグラスを用いた遠隔作業支援も、ドローンやカメラを用いた生育状況の確認も、先進的で画期的なスマート農業技術であることは間違いありません。

しかし、これまで実施されてきたスマート農業実証プロジェクトでも、さまざまなAIやロボットなどが開発されたものの、生産者が現実的に導入できる価格帯やサポート体制のあるサービスとして展開されているものはまだまだ多くはありません。

どれだけ素晴らしい技術であっても、社会実装されて現場で活用されない限りは、単に最先端の技術を研究しただけで終わってしまいます。「スマート農業実証プロジェクト」として取り組まれた実証の中にも、批判を受けたものもありました。

その意味では、今回の東京都とNTT東日本らの実証プロジェクトは、研究・開発されてきた機器やシステムを丸ごと販売することを目的とはしていません。しかし、利用者のニーズに合わせてさまざまなスマート農業技術の中から必要なものを利用できるよう、現実的な社会実装を目指すことを、今回の発表会のばで明確にしてくれました。

たとえば、参画企業であるNTT東日本が推し進めていることもあり、データ転送にはローカル5Gを活用していましたが、すでに圃場に導入されているWiFiなどのネットワークへの柔軟な対応も可能になるそうです。

また、どれだけ労力を軽減でき、収量や品質が向上したとしても、導入や継続にコストがかかりすぎてしまえば、時代の要請に合致しません。売上の一部をサービス利用料のようなかたちでいただく、成果連動型のようなビジネスモデル、さらには地域との協働により、スマート農機もシェアするなど、地域の実情に合わせた運用も検討されています。

今回の「ローカル5Gを活用した遠隔農作業支援」は、東京以外の地域でも同様に悩み、対応を模索している課題でもあります。協働しているNTTアグリテクノロジーの代表取締役社長の酒井大雅氏は今回の取り組みを、食料安全保障に直結する問題として、普及指導員にどう活躍してもらうかということと、遠隔支援により移動をなくし、炭酸ガス排出などの環境への配慮(カーボンオフセット)にもつながるとも述べています。

農業である作物を栽培する裏には、こうした人的、社会的、環境的、経済的なさまざまな課題が絡み合っています。これらをひとつずつ丁寧に紐解き、日本の国全体として解決を目指すことが大切になっていきそうです。

なお、今回の実証レポートと3年間の経過は、東京都農林総合研究センターのサイトにて公開されています。

ローカル5Gを活用した新しい農業技術の開発|東京都農林水産振興財団

https://www.tokyo-aff.or.jp/site/smartagri/33324.html

栽培を担当するのは、農業未経験の職員。4Kカメラによる監視が行き届いたハウスの中で、頭にはスマートグラスをかけ、変色した葉を観察しながら映像を共有している相手に呼びかけました。

職員「今日は、この葉っぱの変化が気になるのですが……」

指導員「それはマグネシウム不足の症状ですね。ただ、液肥の中にしっかりマグネシウムの成分が含まれているので、周辺の葉に問題がなければ大丈夫ですよ」

職員「これ以外にはあまり変化している葉はなさそうです。安心しました」

トマトの株を見ている作業員(右モニター)の映像を、立川の普及指導員が確認する(左モニター)

トマトの株を見ている作業員(右モニター)の映像を、立川の普及指導員が確認する(左モニター)アドバイスをくれたのは、約20km離れた立川市にある東京都農林総合研究センターの普及指導員です。これまで生産者への指導は、現地の圃場を訪れて直接作物の状況などを見てアドバイスするのが基本でした。しかし、高精細なスマートグラスの映像があれば、作業者の目線で気になる箇所を確認しながら技術指導を行えるようになると言います。

さらに、立川から調布のハウスにある走行型ドローンを直接動かし、トマトの気になる部分を観察するデモも実施。ローカル5Gを用いて、映像やロボットの制御までをスムーズに行っていました。

今度は立川の普及指導員がコントローラーを使って走行型ドローン(右モニター)を動かし、職員がいない時でもトマトの生育を確認できる

今度は立川の普及指導員がコントローラーを使って走行型ドローン(右モニター)を動かし、職員がいない時でもトマトの生育を確認できる※ ※ ※

先ほどのデモは、東京都、東京都農林総合研究センター、NTT東日本、NTTアグリテクノロジーの4者が協力して取り組んでいるスマート農業実証プロジェクト「ローカル5Gを活用した遠隔農作業支援」の成果発表会で行われた実演の一部です。2020年(令和2年)に採択され、3カ年計画で実証が進められてきました。

そして、2023年3月で実証が終了するということで、途中経過と成果と同時に今後の社会実装まで含めて、メディア向けの実施状況報告会が開かれました。自治体、技術開発企業、生産者も出そろい、それぞれの立場でのこのプロジェクトで解決したい課題感なども語られました。

東京都 産業労働局 農林水産部部長の山田則人氏は、実証プロジェクト以外に、東京型農作業管理アプリや農家の圃場に設置した直売所を管理する「見えベジ」などの取り組みについても語った

東京都 産業労働局 農林水産部部長の山田則人氏は、実証プロジェクト以外に、東京型農作業管理アプリや農家の圃場に設置した直売所を管理する「見えベジ」などの取り組みについても語った 本プロジェクトの普及指導員を擁する東京都農林総合研究センター副所長の松川敦氏は、スマート農業というと広大な北海道でのGPSトラクターというイメージだが、狭い地域の特徴を踏まえたスマート農業も必要と語った

本プロジェクトの普及指導員を擁する東京都農林総合研究センター副所長の松川敦氏は、スマート農業というと広大な北海道でのGPSトラクターというイメージだが、狭い地域の特徴を踏まえたスマート農業も必要と語った 株式会社NTTアグリテクノロジー代表取締役社長の酒井大雅氏は、本プロジェクトにおける食糧安全保障と環境への配慮の両立を強調した

株式会社NTTアグリテクノロジー代表取締役社長の酒井大雅氏は、本プロジェクトにおける食糧安全保障と環境への配慮の両立を強調した東京都で「狭い農地で稼げる農業」を持続するために

「東京都で農業」と聞いて、具体的な姿がイメージできる人は多くないかもしれませんが、実は西部の市町村部、足立区、葛飾区、江戸川区といった23区の北部地域などには、多数の小規模農家が存在しています。

しかし「農業センサス2020」によれば、全国の農業経営体数はこの15年間で46%も減少し、2020年時点での就農者数は約5100経営体まで減少。東京都だけで見ても、この10年間で年間平均100haずつ、生産緑地では50haずつが減少してきたそうです。

こうした生産者の減少、農地の減少に対するサポートとして東京都が考えたのが、小規模分散農地における人手不足を解消し、新規就農者を含む技術指導をより効率的に行うためのスマート農業。そのひとつが、冒頭で紹介したスマートグラスを用いた技術指導なのです。

また、農業関係者以外にはあまり知られていませんが、生産者の減少と同様に、都道府県などに在籍している普及指導員の減少も、全国的に喫緊の課題となっています。

新しく指導員に就任する人も決して多くはなく、生産者にアドバイスできるレベルになるためには知識も経験も必要となります。必然的に、ひとりの普及指導員にかかる負担、担当する生産者の数は増加。現地に足を運ぶ時間を確保することもままなりません。

今回の「ローカル5Gを活用した遠隔農作業支援」は、そのような栽培を行う生産者と、不慣れな生産者でも栽培を成功させるための指導者という、ふたつの課題を同時に解決するために待望されている仕組みとして研究されてきました。

遠隔作業支援は、作業者だけでなく指導者側にとっても時間短縮、確認頻度の減少などのメリットがたくさんある

遠隔作業支援は、作業者だけでなく指導者側にとっても時間短縮、確認頻度の減少などのメリットがたくさんある農業未経験者が10aあたり31トンのトマト栽培に成功

より具体的に、今回の実証プロジェクトの具体的な流れも見ていきましょう。

先ほどお伝えしたとおり、メインの作業者は定年退職された農業未経験の主担当1名に、補助2名。平日のみの勤務で定植から栽培・収穫まで350株のトマトの栽培を3年にわたって続けてきました。

栽培する生産者側としては、収量と糖度の確保、売上の拡大を見込んでスタートし、3年間安定的に栽培を続け、目安としていた10aあたり15トンの倍となる、31トンを収穫。糖度も5〜6と品質の向上にも結びつきました。

一方、普及指導員側から見ると、週に1回、1時間程度の車移動が必要だった訪問が、年間で数回、移動時間はゼロになりました。さらに週に1回現地訪問していたものを、4K固定カメラやスマートグラスを用いて毎日10分まで短縮でき、結果的には訪問するよりもきめ細かな対応が可能となりました。

実際に、指導員側が遠隔カメラの葉の変色に気づき、スマートグラスでの詳細なチェックによって、作業者も気づけなかったという栽培シートの穴を発見し、ことなきを得たそうです。

ここで収穫したトマトは、市内の小学校の給食に朝獲れトマトとして、地域の店、子ども食堂への提供、JAを通じた市場流通にも出荷している。特に小学生に対しては、校外学習としてハウス見学やタブレットによる最先端スマート農業技術の学習にも協力しており、食育の推進にも結びついているそうです。

スマートグラスARなども活用し、さらなるデータ駆動型農業へ

実証プロジェクトとしての3カ年計画では十分な実績を獲得できていますが、NTT東日本としてはさらに未来の取り組みにも意欲を示しています。

ひとつは、スマートグラスによる生育データ取得作業の効率化・デジタル化です。

トマトの生育状況を正確に把握するため、現在は作業者がメジャーを使って手作業で成長点を計測し、Excel等に打ち込んで、普及指導員がそのデータを分析していました。

しかし、スマートグラスとAR技術を活用することで、計測したい茎長を指で指定するだけで、ARによってその距離を自動計測・集計し、普及指導員とクラウドで共有できるようになるそうです。作業としてはスマートグラスをかけて指をかざすだけでデータ化・共有までできることで、トマト8株あたり平均50分かかっていた生育調査が、36分に短縮されます。単純計算で350株ともなれば、1回の生育調査で10時間以上の作業時間短縮になります。

スマートグラス×ARの実演も実施。作業者が茎に指を当てると……

スマートグラス×ARの実演も実施。作業者が茎に指を当てると…… スマートグラス内で指の長さを測りデータ化。実測作業やデータ入力の手間がいらなくなる

スマートグラス内で指の長さを測りデータ化。実測作業やデータ入力の手間がいらなくなる特筆すべきは、複雑な機械の操作方法を覚えたりする必要がほとんどないということです。フリーハンドで長さを測るだけでデータ化までできてしまうというのは、本来あるべきスマート農業による労力軽減の好例でしょう。

さらに、いずれはハウス内を自立飛行可能なドローンによって、無人で成長点の計測などを行えるようになるとのこと。生育調査だけでなく、農薬散布や病害虫の診断も可能になる見込みだそうです。

脚立でなければ届かない成長点チェックも、ドローンなら非常に簡単になる

脚立でなければ届かない成長点チェックも、ドローンなら非常に簡単になるスマート農業は基礎開発から社会実装へ

スマートグラスを用いた遠隔作業支援も、ドローンやカメラを用いた生育状況の確認も、先進的で画期的なスマート農業技術であることは間違いありません。

しかし、これまで実施されてきたスマート農業実証プロジェクトでも、さまざまなAIやロボットなどが開発されたものの、生産者が現実的に導入できる価格帯やサポート体制のあるサービスとして展開されているものはまだまだ多くはありません。

どれだけ素晴らしい技術であっても、社会実装されて現場で活用されない限りは、単に最先端の技術を研究しただけで終わってしまいます。「スマート農業実証プロジェクト」として取り組まれた実証の中にも、批判を受けたものもありました。

その意味では、今回の東京都とNTT東日本らの実証プロジェクトは、研究・開発されてきた機器やシステムを丸ごと販売することを目的とはしていません。しかし、利用者のニーズに合わせてさまざまなスマート農業技術の中から必要なものを利用できるよう、現実的な社会実装を目指すことを、今回の発表会のばで明確にしてくれました。

たとえば、参画企業であるNTT東日本が推し進めていることもあり、データ転送にはローカル5Gを活用していましたが、すでに圃場に導入されているWiFiなどのネットワークへの柔軟な対応も可能になるそうです。

また、どれだけ労力を軽減でき、収量や品質が向上したとしても、導入や継続にコストがかかりすぎてしまえば、時代の要請に合致しません。売上の一部をサービス利用料のようなかたちでいただく、成果連動型のようなビジネスモデル、さらには地域との協働により、スマート農機もシェアするなど、地域の実情に合わせた運用も検討されています。

今回の「ローカル5Gを活用した遠隔農作業支援」は、東京以外の地域でも同様に悩み、対応を模索している課題でもあります。協働しているNTTアグリテクノロジーの代表取締役社長の酒井大雅氏は今回の取り組みを、食料安全保障に直結する問題として、普及指導員にどう活躍してもらうかということと、遠隔支援により移動をなくし、炭酸ガス排出などの環境への配慮(カーボンオフセット)にもつながるとも述べています。

農業である作物を栽培する裏には、こうした人的、社会的、環境的、経済的なさまざまな課題が絡み合っています。これらをひとつずつ丁寧に紐解き、日本の国全体として解決を目指すことが大切になっていきそうです。

なお、今回の実証レポートと3年間の経過は、東京都農林総合研究センターのサイトにて公開されています。

ローカル5Gを活用した新しい農業技術の開発|東京都農林水産振興財団

https://www.tokyo-aff.or.jp/site/smartagri/33324.html

SHARE