「第15回農業WEEK」の注目ソリューション:空から地上へ、省力化・パートナーロボットなどが活況

2025年10月1~3日の3日間、「第15回農業WEEK」(J-AGRI)が千葉県の幕張メッセで開催された。国内最大級の農業関連展示会だ。今回は、前回から引き続き開催された「農業資材EXPO」、「スマート農業EXPO」、「畜産資材EXPO」、「農業 脱炭素・SDGs EXPO」のほか、新たに「次世代 農業経営EXPO」を加えた5つのEXPOで構成された。

そんな農業WEEK展示物のなかから、筆者と編集部が注目したブース&アイテムを紹介していきたい。

※本展は業界の商談展のため、一般の方の入場はできません。

フィールドワークスはJAアクセラレーター第7期に採択され、JAグループの支援を受けつつ、畝間対応の超小型草刈ロボット 「ウネカル」等の開発販売を続けてきた農業ベンチャーだ。

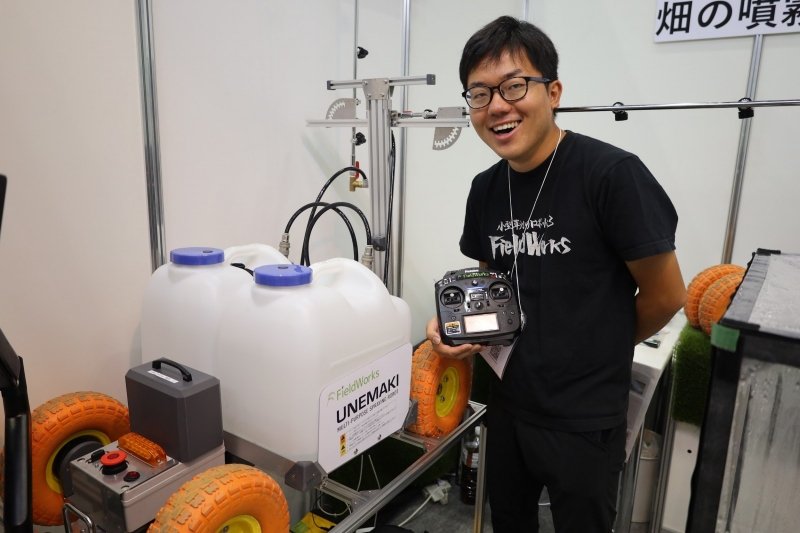

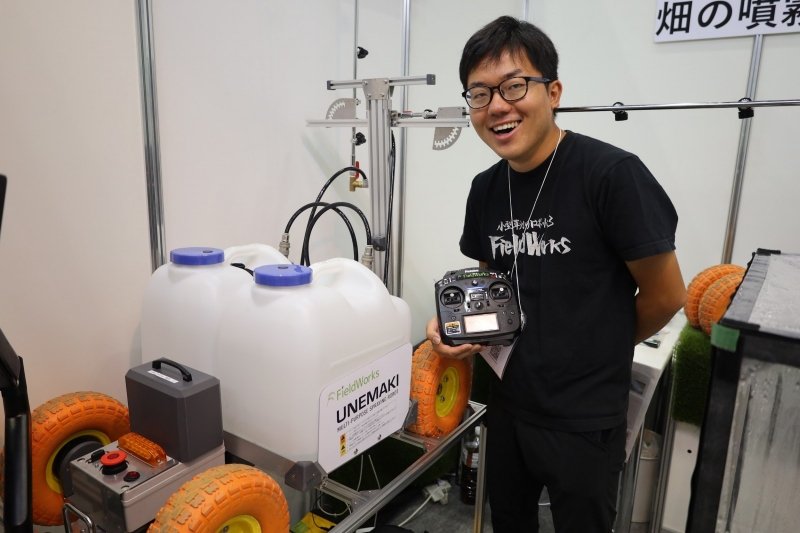

同社がいま特に注力している除草・防除ロボットの「ウネマキ」は、期間限定でのレンタルサービスこそ実現していたものの、正式な販売には至っていなかった。ところがついに市販化の壁を打ち破ったようだ。代表取締役社長の山岸開さんが教えてくれた。

「8月から小型薬剤散布ロボット『ウネマキ』を試験的に先行販売しており、2025年12月には正式販売を予定しています。『ウネカル』はボディ底面に搭載した刈刃で除草する草刈ロボットでしたが、『ウネマキ』は薬剤散布ロボットです」

フィールドワークス代表取締役社長の山岸開さんと「ウネマキ」

フィールドワークス代表取締役社長の山岸開さんと「ウネマキ」

「ウネマキ」は、バッテリー込みで約24kgという軽量コンパクトな機体の下部に底面刈刃を搭載した、電動駆動のラジコン除草ロボット。長ねぎやキャベツを栽培している圃場の狭い畝間を、ラジコン操作により効率的に除草できる。

「リチウムイオン電池2個を動力とする電動で、最高作業速度は4km/h。ラジコンで操作できますから、動噴をつかった作業と比較して、軽労化と作業の効率化、それに安全性を確保できます」(山岸さん)

「ウネマキ 除草」と「ウネマキ 防除」の2タイプ構成で、「ウネマキ 除草」は畝間への除草剤散布に特化したモデル。ボディ後端に搭載しているオレンジ色のカバー内にノズルを装備しており、そこから薬剤を散布して畝間を除草する。

「『ウネマキ 防除』は左右のアームに搭載した5頭ノズル(2個)から薬剤を散布して、防除用として利用します。アームは高さ、幅、角度の調整が可能ですから、葉面散布だけでなく、平面散布も可能です。さらに、ノズルを付け変えることで除草にも使用できるんですよ。ユーザー試験の結果では、『ウネマキ 防除』を利用することで、散布にかかる時間は75%、薬液は40%も削減できました」(山岸さん)

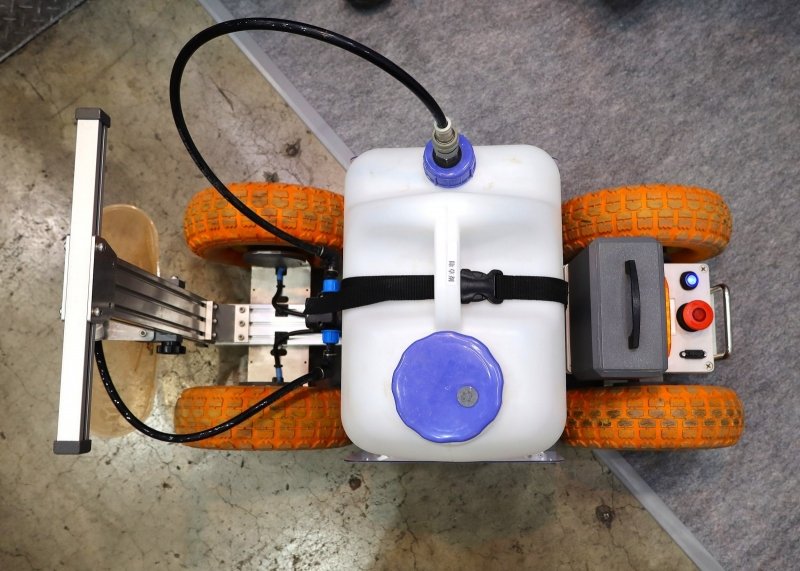

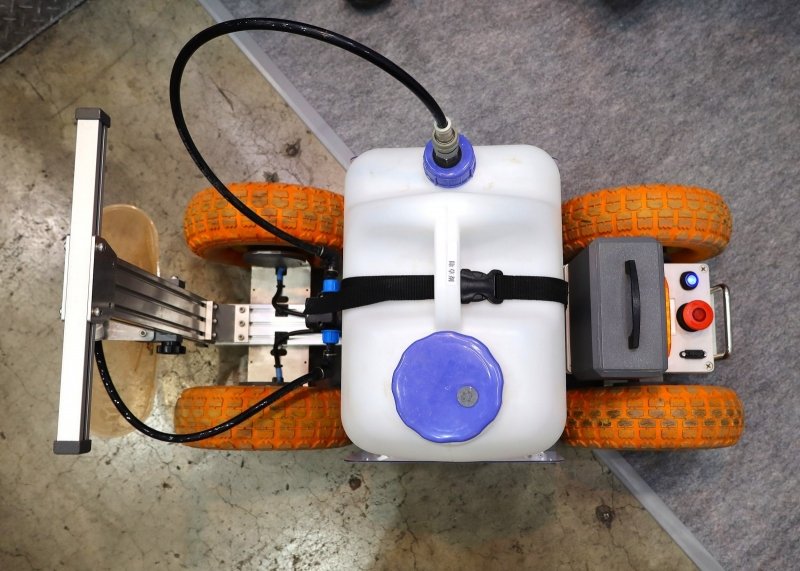

写真は「ウネマキ 除草」。全長×全幅×全高=1,100mm×360mm×490mm。タンク容量は23L、バッテリー2個で1時間以上作業できる。『ウネマキ 防除』はこれより若干大きいが十分に軽量コンパクト。23Lのタンク2個を搭載し、バッテリー2個で40分作業できる。

写真は「ウネマキ 除草」。全長×全幅×全高=1,100mm×360mm×490mm。タンク容量は23L、バッテリー2個で1時間以上作業できる。『ウネマキ 防除』はこれより若干大きいが十分に軽量コンパクト。23Lのタンク2個を搭載し、バッテリー2個で40分作業できる。

タンク縦置の「ウネマキ 防除」。車体から右に伸びるアームにノズルを搭載していることが分かる。

タンク縦置の「ウネマキ 防除」。車体から右に伸びるアームにノズルを搭載していることが分かる。

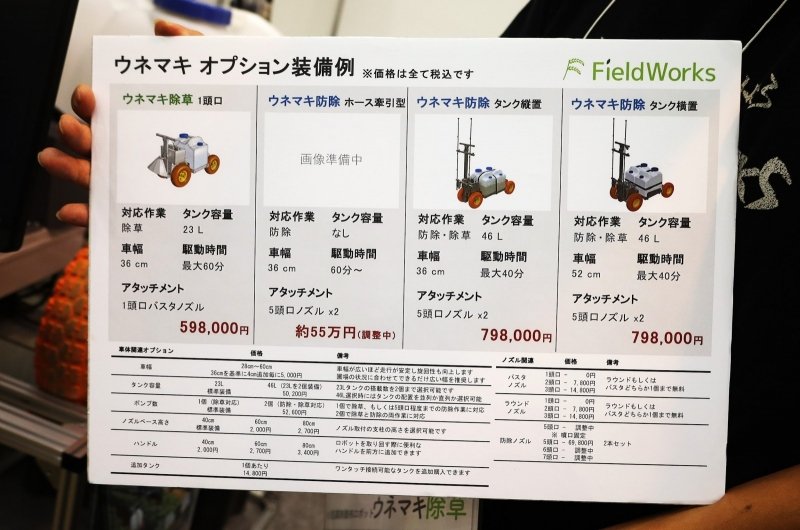

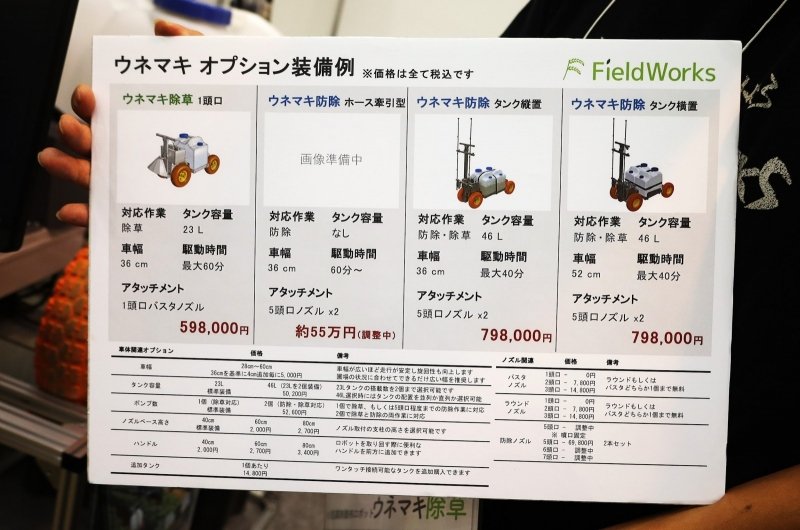

ウネマキのオプション例

ウネマキのオプション例

防除と除草の両方に使える『ウネマキ 防除』がフルセットに該当する(タンク横置とタンク縦置の2仕様あり)。タンク横置は安定性は高いものの横幅が520mmと広がってしまうため、狭い畝間には入ることができない。栽培条件に合わせて購入すると良いだろう。購入に当たっては、自治体によってはドローンと同じ扱いとなり補助金(2分の1~3分の1補助)を利用できる可能性があるため、購入前に確認してほしい。価格は59万8000円~と、かなりリーズナブルだ。

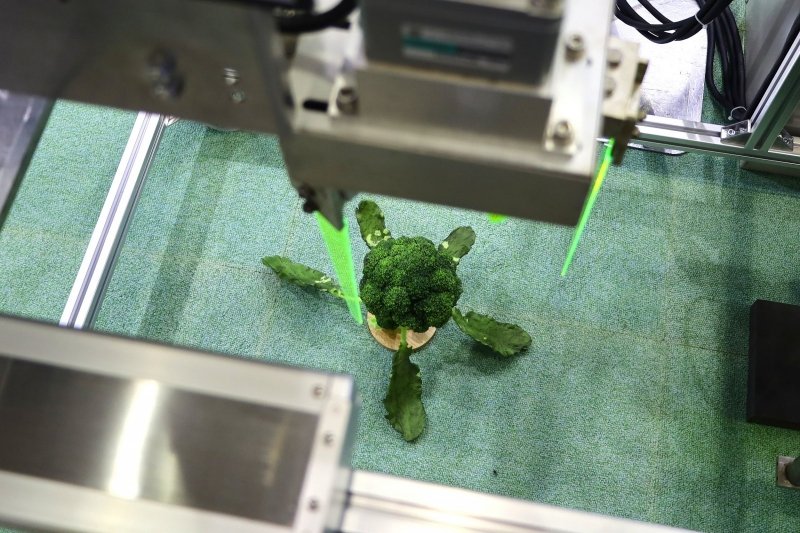

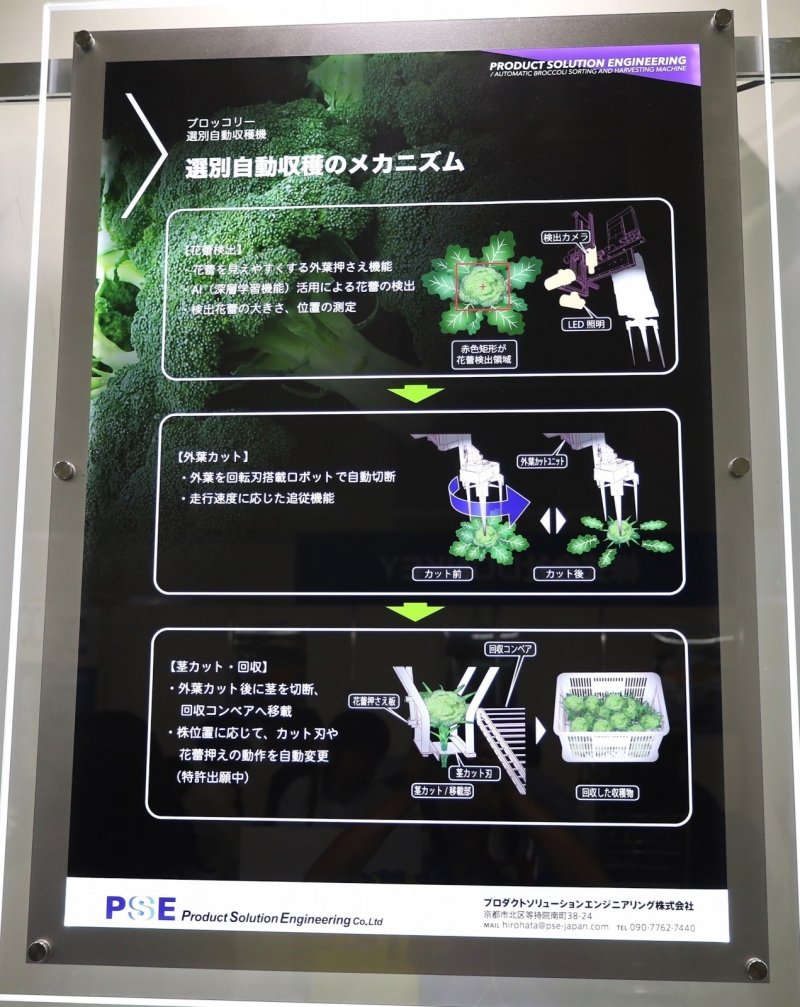

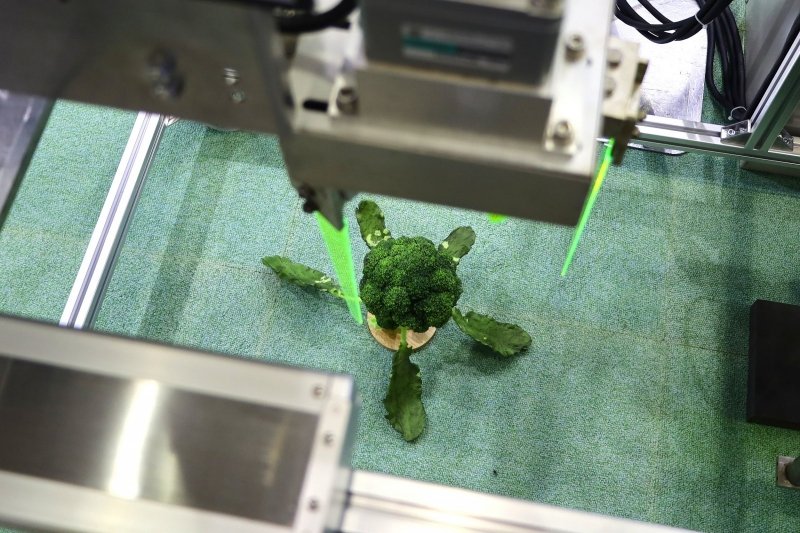

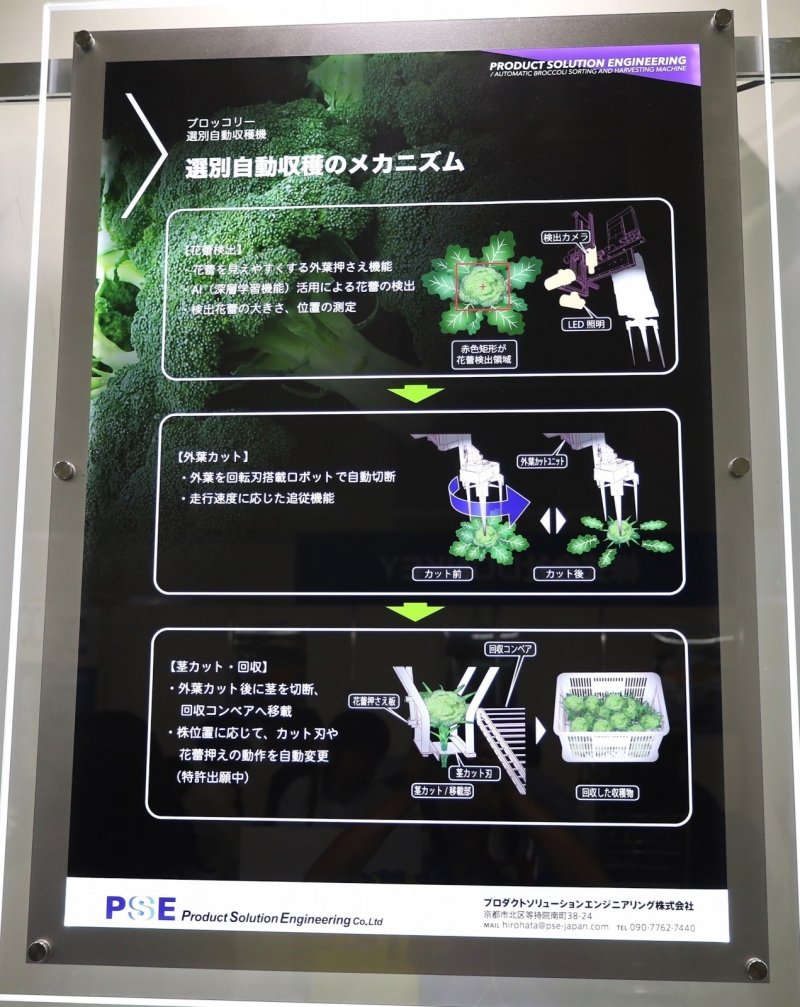

京都市に本社を置くPSE(プロダクトソリューションエンジニアリング)が展示していたのは、AIを搭載した「ブロッコリー選別自動収穫機」の収穫ユニットの現物と1/20スケール模型だ。

青果市場向けのブロッコリーは手作業で選別収穫する必要がある。外葉の間からブロッコリーの大きさを見て収穫適期か判別して、切り出す必要があるからだ。収穫作業はしゃがんで行うから重労働であり、多くの産地では人手不足が深刻化している。青果市場向けブロッコリーを大型機械で自動で収穫できれば、軽労化と省人化が実現する。

そこでPSEが開発しているのが「ブロッコリー選別自動収穫機」。令和3年度補正予算「戦略的スマート農業技術等の開発・改良事業」に採択され、令和6年度までの3年間、開発・改良が続けられてきた。

前回の農業WEEKでは、インパクト絶大の実機を出展していたので、覚えている方も少なくないはず。今回は収穫ユニットのみと模型とパネルを展示していた。プロジェクトは停滞しているのだろうか……。話を聞くと、代表取締役の廣畠健一さんが現状を説明してくれた。

「今回は諸般の都合によりユニットのみと模型としましたが、プロジェクトは社会実装=市販化に向けて、着々と進行しています。これまでは機械の開発・改良をメインに取り組んで来ましたが、新たに令和6年度補正予算「スマート農業技術の開発・供給に関する事業」に採択されたのです」

PSE 代表取締役の廣畠健一さん

PSE 代表取締役の廣畠健一さん

本機の最大の特徴は、AIにより花蕾を検出して大きさを判断。適期にあるもののみを選別して収穫できる点にある。外刃は回転刃でカットし、茎は別に搭載している茎カット刃で切断し収穫する仕組みだ。

本機の最大の特徴は、AIにより花蕾を検出して大きさを判断。適期にあるもののみを選別して収穫できる点にある。外刃は回転刃でカットし、茎は別に搭載している茎カット刃で切断し収穫する仕組みだ。

今回の委託事業は「供給」=市販化に向けた取り組みを目指すものだ。

「収穫機自体の機能の開発は順調です。今の事業では西日本有数の産地であるJA鳥取西部、北海道のブロッコリー産地であるJA木野や大手法人農家と協力して、社会実装に向けて課題解決に向けて動き出したところです。具体的な課題は、全国産地ごとの使用品種、栽培方法、気候条件等によるブロッコリー株のバラツキに対して、収穫機の適応力を向上させることや、収穫機活用を前提とした機械化組作業体系を確立することです」と、力強く語ってくれた。今後の動向もウォッチして行きたい。

後付けできる自動操舵システムを日本に広く普及させた立役者ともいえるFJDynamics(FJD)が展示していたのは、乾田直播に最適な精密スプレー自動操舵システム「ATS」だ。この「ATS」を、節水型乾田直播栽培に利用しているヤマザキライスの山崎能央さんが、ブースにて特別ミニセミナーを実施していた。

ヤマザキライスの山崎能央さん

ヤマザキライスの山崎能央さん

ヤマザキライスは米を安く作ることに特化した、埼玉県北葛飾郡を本拠とする農業生産法人。110haの圃場を管理する、いわゆるメガファーマーである。

同社が節水型乾田直播で栽培した「にじのきらめき」の収量は、2024年産(走水5回)は9.2俵、2025年産(走水5回)は8.7俵。「にじのきらめき」は「コシヒカリ」に比べて15%程度多収と言われているから、収量自体はやや控え目。一方で、生産コストは75円/玄米1kgと極めて低い。移植の手間がなく、田植機への投資と水管理が不要。人手も少なくて済む。それでいて最低限以上の収量性を上げることができる。これが節水型乾田直播栽培の本質のようだ。

節水型乾田直播栽培を実現する鍵となる技術の1つが「ATS」による精密スプレー散布である。水を張らない節水型乾田直播栽培では、適切なタイミングでの適量の薬剤散布により雑草を制御できれば、収量と品質を確保し低コスト化を実現できるからだ。

「必要なタイミングで、必要な量の薬剤を散布する。それが重要です。何度も散布すれば雑草の抑制はできますが、低コスト化はできません。そこで役立つのが『ATS』です。

『ATS』を導入することで、非GPS連動のスプレイヤーを買い替えることなく、最新のスマートスプレイヤーのような超高精度な散布が可能となります。10年前に購入したアナログなハイクリブームのポンプとノズルの間に繋げるだけで、FJDの自動操舵と連動することにより、誰が撒いても超高精度の散布を実現する。これはすごいことです」(山崎さん)

自動操舵を組み合わせてより精密な散布ができる「FJD ATS 精密スプレー自動操舵システム」

自動操舵を組み合わせてより精密な散布ができる「FJD ATS 精密スプレー自動操舵システム」

「ATS」はFJD自慢の自動操舵システムと精密散布を連動させた新製品だ。トラクターの車速と目標散布量に基づいて散布量をリアルタイム制御することで、均一な散布を実現する。散布量のムラを防ぐことができるから、計画した通りの防除効果を発揮するとともに、薬剤の使用量削減も実現する。指定された作業エリアに入ると自動的に散布を開始・停止する自動スプレー制御や、オーバーラップ率を任意設定する、といったカスタマイズも可能だ。

自動操舵で精密散布を機械に任せることができるから、オペレーターの疲労が軽減されるうえ、初心者でも熟練作業員と同じように作業できる。当然のことながら、「ATS」は節水型乾田直播栽培以外でも利用することができる。露地栽培を行っている大規模生産者にとっては、興味深い製品だろう。

スマート農業とは、ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業のこと。だからスマート農業の普及には、「通信インフラ」が欠かせない。一方、通信インフラが整っていない地域を管轄する地方自治体等では、通信インフラに関する知識を有する人材が欠けている面がある。

そこで農水省を事務局として、令和3年度に発足したのが、農業農村情報通信環境整備準備会(準備会)だ。農村における情報通信環境整備の普及・啓発や事業実施主体となる地方自治体等へのノウハウや人材面でのサポートといった取り組みを、民間事業者や先進自治体等と連携して取り組む組織だ。事務局の担当者が以下のように説明してくれた。

「地域の情報通信環境の整備にご興味を持たれた地方自治体・土地改良区・JA等には、ユーザー会員となって準備会に参加していただきます。一方、先進自治体等のほか、製品サービスを提供する民間事業者、有識者等にはサポート会員となっていただき、ユーザー会員に対して、その地域課題に適した情報通信技術の提案を助言する、という仕組みです」

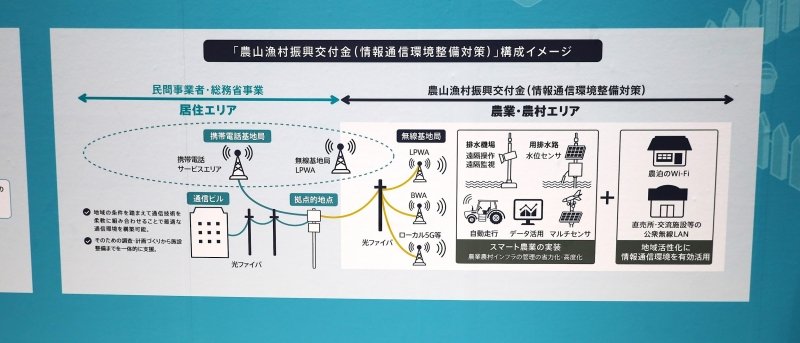

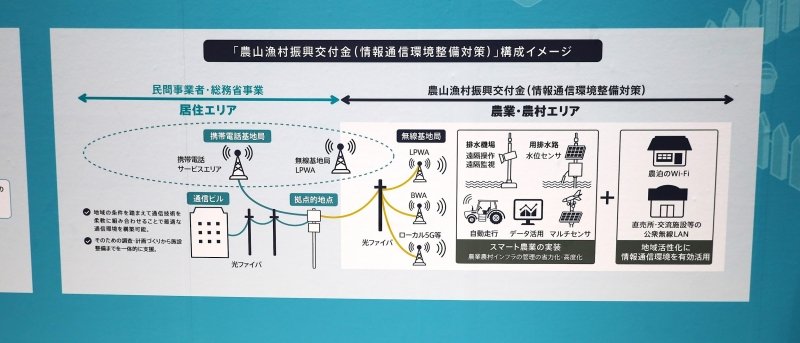

通信環境のイメージ図。スマート農業に最適な通信網を取捨選択していく。

通信環境のイメージ図。スマート農業に最適な通信網を取捨選択していく。

その前提として農水省では、農業農村インフラの管理の省力化・高度化やスマート農業の実装を図るとともに、地域活性化の取組に活用するための光ファイバーや無線基地局等の情報通信環境の整備を支援する施策として「農山漁村振興交付金(情報通信環境整備対策)」を創設しており、準備会のサポートを得ながら、この補助金を利用できるというわけだ。

会場には、補助金を活用して導入できる機器が展示されていた。通信インフラと合わせて導入することで、様々なスマート農業機器の購入に補助が使える。

会場には、補助金を活用して導入できる機器が展示されていた。通信インフラと合わせて導入することで、様々なスマート農業機器の購入に補助が使える。

「LPWA、ローカル5Gなどといった通信インフラと合わせてセンサー類やアクチュエーターを導入した地方自治体の事例をホームページに多数掲載していますので、ご興味を持たれた方は是非、ご参加いただけたらと思います」

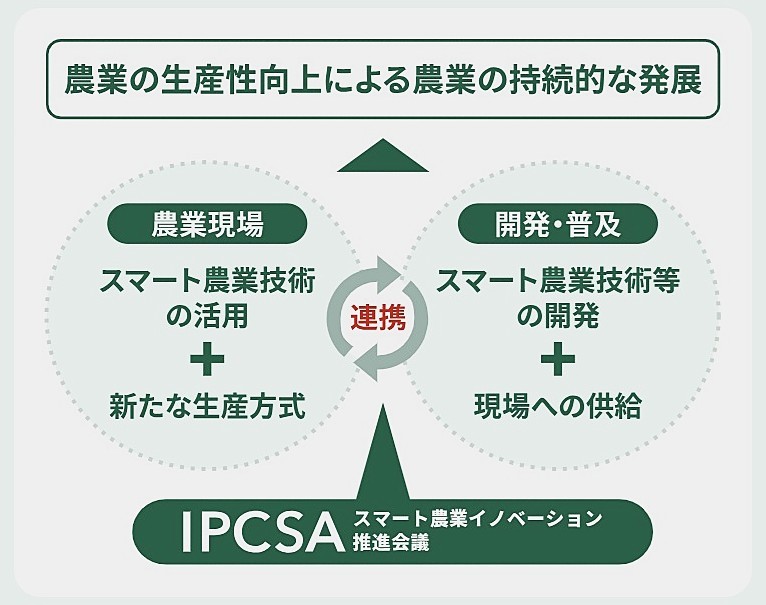

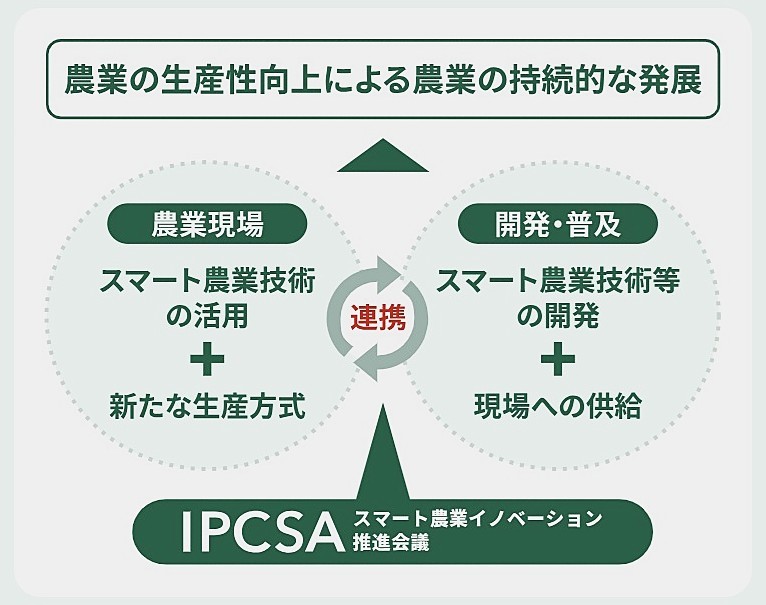

最後にご紹介するのはスマート農業イノベーション推進会議(IPCSA、以下イプサ)。イプサには、食料の生産から消費に関わる多様なプレーヤーが参画しスマート農業の推進を目指す。農水省と農研機構が事務局を担う、2025年6月に設立されたばかりの協議会だ。

イプサのブースで最新情報を説明してくれたのは、事務局を務める農研機構スマート農業施設供用推進プロジェクト室の和田百々香さん。

イプサで事務局を務める農研機構スマート農業施設供用推進プロジェクト室の和田百々香さん。

イプサで事務局を務める農研機構スマート農業施設供用推進プロジェクト室の和田百々香さん。

開発する企業側と現場の農家側とで、互いの理解や目的設定が難しいという状況を、IPCSAが仲立ちして連携していく 出典:スマート農業イノベーション推進会議HP

開発する企業側と現場の農家側とで、互いの理解や目的設定が難しいという状況を、IPCSAが仲立ちして連携していく 出典:スマート農業イノベーション推進会議HP

その目的は、行政や開発事業者によるスマート農業技術の「開発」や「普及」だけではなく、農業者による現場起点の「課題解決」を重視し、開発と普及の好循環を推進することである。設立総会後、早速イプサのウェブサイトを開設し、全国各地で行われているイベント情報や、スマート農業に係るトピック等を発信している。また、農業者中心で構成された運営委員会での議論を踏まえ、IPCSAの一層の活性化に向けた活動の方向性を検討しているという。

「今回は、農業WEEKブースでイプサの活動や会員が開発するスマート農業技術をご紹介しているほか、農業WEEKとの連携イベントとして『スマート農業タッチ&トライ2025』も開催しています。豊砂公園ではイプサ会員がブース出展を行っており、スマート農業機器の実演見学、操作体験が可能です。

11月には、会員限定ページを開設します。会員は自身のプロフィールを掲載することができ、例えば『興味を持っている/導入している/開発しているスマート農業技術』や、『スマート農業関係の講師ができます』、『ほ場内での実証に対応しています』などなど、会員が発信したい情報を掲載することができます。

日本は広いですから、遠く離れた場所にも似た環境にある地域は少なくありません。誰かが抱えている課題を、遠くの何処かで解決している場合があるかも知れません。イプサは、会員同士のコミュニケーションの場としても機能するはずです。

イプサはまだ設立したばかりの協議会ですが、『スマート農業で迷ったらイプサで解決できる!』と思っていただけるように、会員の皆さまと活動していきたいです」と説明してくれた。

イプサの会員数は、設立から約3ヵ月を経た今、法人個人合わせて1100を越えたとのこと。農業関係者は会員登録して、自身や日本農業の課題解決にイプサを活用してほしい。

記念すべき15回目の開催となった今回の農業WEEKは、3日間で合計3万6615人の来場者を集め、盛況のうちに終了した。

気になったのは「スマート農業EXPO」のドローン関連ブースの減少だ。世界最大手のドローンメーカーであるDJIのほか、中国XAG、農業ドローン「飛助」で知られる日本メーカーのマゼックスらも出展していなかった。企業のプロモーション戦略の都合とは思うが、農業に関する製品・サービスが一堂に会する、と銘打つ本展示会としては、少々寂しく見えた。

数少ない出展となったドローンメーカーの石川エナジーリサーチ。手頃な価格の散布ドローン「アグリフライヤーFF」は地道な改良を重ねており、自動車技術で培われた空力により飛行時の安定性の高さといった、他社とは異なる強みを押し出していた

数少ない出展となったドローンメーカーの石川エナジーリサーチ。手頃な価格の散布ドローン「アグリフライヤーFF」は地道な改良を重ねており、自動車技術で培われた空力により飛行時の安定性の高さといった、他社とは異なる強みを押し出していた

一方で、農業生産現場に速やかに導入できる資材が多く集まる「農業資材EXPO」と「畜産資材EXPO」は、変わらず多数の出展があった。バイオスティミュラントなどの新しい資材や、より効果が高い新製品の展示など、現場の農家に直接的に働きかける各種資材の最新情報を求める層に求められていることもうかがえる。

また、空からの農業の主役であるドローン出展の減少の一方で、除草・運搬といった用途で地面を走行する国産・海外メーカーのロボットが目立っていたのも印象的だった。ドローンは知識・技術・経験が必要だが、自動追従する運搬ロボットは知識などは必要なく、力仕事をすぐに任せることができるという点で、高齢化と人材不足の解消を狙う企業も増えているのかもしれない。

東北大学発の農業ベンチャー、輝翠TECH株式会社は、かんきつ農家の荷物や散布資材の運搬などで追従しながら、日常作業のパートナーとして使えるロボットを開発。愛知県ではレンタルも始まっている

東北大学発の農業ベンチャー、輝翠TECH株式会社は、かんきつ農家の荷物や散布資材の運搬などで追従しながら、日常作業のパートナーとして使えるロボットを開発。愛知県ではレンタルも始まっている

コンパクトな車体で荷物運搬や防除サポートに使えるDONKEYなどの日本製ロボットも。予算や用途に応じて選べる選択肢は広がっている

コンパクトな車体で荷物運搬や防除サポートに使えるDONKEYなどの日本製ロボットも。予算や用途に応じて選べる選択肢は広がっている

トヨタ自動車は土を直接計測するセンサーや、同社初となるラジコン除草ロボットなども展示。トヨタは工場の効率化のための「カイゼン」をベースにした「豊作計画」などで長年農業にも携わってきたが、いよいよ本業を生かしたスマート農業にも乗り出しそうだ

トヨタ自動車は土を直接計測するセンサーや、同社初となるラジコン除草ロボットなども展示。トヨタは工場の効率化のための「カイゼン」をベースにした「豊作計画」などで長年農業にも携わってきたが、いよいよ本業を生かしたスマート農業にも乗り出しそうだ

FJDynamicsをはじめとする自動操舵関連製品サービスも、海外からの新規出展が目についた。

日本の農機メーカーは新製品への純正搭載が一般的なのに比べて、海外ではサードパーティーによる後付け製品が広く普及しつつある。高額な農機の購入が厳しい社会情勢の中で、日本の農機メーカーの信頼性の高さは未だ大きなアドバンテージを築いている。海外メーカーが日本の市場でその勢力図を塗り替えることができるのかにも注目していきたい。

フィールドワークス

https://www.fieldwork-s.com/

プロダクトソリューションエンジニアリング(PSE)

https://www.pse-japan.com/

FJDynamics

https://www.fjdynamics.com/jp

ヤマザキライス

https://www.yamazaki-rice.com/

農業農村情報通信環境整備準備会

https://nn-tsushin.jp/usecase/

IPCSA

https://ipcsa.naro.go.jp/

石川エナジーリサーチ

https://ier.co.jp/

輝翠

https://kisui.ai/

DONKEY

https://donkey.co.jp/

HAPPY AGRI|トヨタ自動車

https://www.toyota.co.jp/jpn/happyagri/

そんな農業WEEK展示物のなかから、筆者と編集部が注目したブース&アイテムを紹介していきたい。

※本展は業界の商談展のため、一般の方の入場はできません。

フィールドワークス:露地野菜の畝間除草と防除に使えるロボット「ウネマキ」を市販

フィールドワークスはJAアクセラレーター第7期に採択され、JAグループの支援を受けつつ、畝間対応の超小型草刈ロボット 「ウネカル」等の開発販売を続けてきた農業ベンチャーだ。

同社がいま特に注力している除草・防除ロボットの「ウネマキ」は、期間限定でのレンタルサービスこそ実現していたものの、正式な販売には至っていなかった。ところがついに市販化の壁を打ち破ったようだ。代表取締役社長の山岸開さんが教えてくれた。

「8月から小型薬剤散布ロボット『ウネマキ』を試験的に先行販売しており、2025年12月には正式販売を予定しています。『ウネカル』はボディ底面に搭載した刈刃で除草する草刈ロボットでしたが、『ウネマキ』は薬剤散布ロボットです」

フィールドワークス代表取締役社長の山岸開さんと「ウネマキ」

フィールドワークス代表取締役社長の山岸開さんと「ウネマキ」「ウネマキ」は、バッテリー込みで約24kgという軽量コンパクトな機体の下部に底面刈刃を搭載した、電動駆動のラジコン除草ロボット。長ねぎやキャベツを栽培している圃場の狭い畝間を、ラジコン操作により効率的に除草できる。

「リチウムイオン電池2個を動力とする電動で、最高作業速度は4km/h。ラジコンで操作できますから、動噴をつかった作業と比較して、軽労化と作業の効率化、それに安全性を確保できます」(山岸さん)

「ウネマキ 除草」と「ウネマキ 防除」の2タイプ構成で、「ウネマキ 除草」は畝間への除草剤散布に特化したモデル。ボディ後端に搭載しているオレンジ色のカバー内にノズルを装備しており、そこから薬剤を散布して畝間を除草する。

「『ウネマキ 防除』は左右のアームに搭載した5頭ノズル(2個)から薬剤を散布して、防除用として利用します。アームは高さ、幅、角度の調整が可能ですから、葉面散布だけでなく、平面散布も可能です。さらに、ノズルを付け変えることで除草にも使用できるんですよ。ユーザー試験の結果では、『ウネマキ 防除』を利用することで、散布にかかる時間は75%、薬液は40%も削減できました」(山岸さん)

写真は「ウネマキ 除草」。全長×全幅×全高=1,100mm×360mm×490mm。タンク容量は23L、バッテリー2個で1時間以上作業できる。『ウネマキ 防除』はこれより若干大きいが十分に軽量コンパクト。23Lのタンク2個を搭載し、バッテリー2個で40分作業できる。

写真は「ウネマキ 除草」。全長×全幅×全高=1,100mm×360mm×490mm。タンク容量は23L、バッテリー2個で1時間以上作業できる。『ウネマキ 防除』はこれより若干大きいが十分に軽量コンパクト。23Lのタンク2個を搭載し、バッテリー2個で40分作業できる。 タンク縦置の「ウネマキ 防除」。車体から右に伸びるアームにノズルを搭載していることが分かる。

タンク縦置の「ウネマキ 防除」。車体から右に伸びるアームにノズルを搭載していることが分かる。 ウネマキのオプション例

ウネマキのオプション例防除と除草の両方に使える『ウネマキ 防除』がフルセットに該当する(タンク横置とタンク縦置の2仕様あり)。タンク横置は安定性は高いものの横幅が520mmと広がってしまうため、狭い畝間には入ることができない。栽培条件に合わせて購入すると良いだろう。購入に当たっては、自治体によってはドローンと同じ扱いとなり補助金(2分の1~3分の1補助)を利用できる可能性があるため、購入前に確認してほしい。価格は59万8000円~と、かなりリーズナブルだ。

PSE:ブロッコリーの自動選別収穫機が実用化に向けて前進

京都市に本社を置くPSE(プロダクトソリューションエンジニアリング)が展示していたのは、AIを搭載した「ブロッコリー選別自動収穫機」の収穫ユニットの現物と1/20スケール模型だ。

青果市場向けのブロッコリーは手作業で選別収穫する必要がある。外葉の間からブロッコリーの大きさを見て収穫適期か判別して、切り出す必要があるからだ。収穫作業はしゃがんで行うから重労働であり、多くの産地では人手不足が深刻化している。青果市場向けブロッコリーを大型機械で自動で収穫できれば、軽労化と省人化が実現する。

そこでPSEが開発しているのが「ブロッコリー選別自動収穫機」。令和3年度補正予算「戦略的スマート農業技術等の開発・改良事業」に採択され、令和6年度までの3年間、開発・改良が続けられてきた。

前回の農業WEEKでは、インパクト絶大の実機を出展していたので、覚えている方も少なくないはず。今回は収穫ユニットのみと模型とパネルを展示していた。プロジェクトは停滞しているのだろうか……。話を聞くと、代表取締役の廣畠健一さんが現状を説明してくれた。

「今回は諸般の都合によりユニットのみと模型としましたが、プロジェクトは社会実装=市販化に向けて、着々と進行しています。これまでは機械の開発・改良をメインに取り組んで来ましたが、新たに令和6年度補正予算「スマート農業技術の開発・供給に関する事業」に採択されたのです」

PSE 代表取締役の廣畠健一さん

PSE 代表取締役の廣畠健一さん

本機の最大の特徴は、AIにより花蕾を検出して大きさを判断。適期にあるもののみを選別して収穫できる点にある。外刃は回転刃でカットし、茎は別に搭載している茎カット刃で切断し収穫する仕組みだ。

本機の最大の特徴は、AIにより花蕾を検出して大きさを判断。適期にあるもののみを選別して収穫できる点にある。外刃は回転刃でカットし、茎は別に搭載している茎カット刃で切断し収穫する仕組みだ。今回の委託事業は「供給」=市販化に向けた取り組みを目指すものだ。

「収穫機自体の機能の開発は順調です。今の事業では西日本有数の産地であるJA鳥取西部、北海道のブロッコリー産地であるJA木野や大手法人農家と協力して、社会実装に向けて課題解決に向けて動き出したところです。具体的な課題は、全国産地ごとの使用品種、栽培方法、気候条件等によるブロッコリー株のバラツキに対して、収穫機の適応力を向上させることや、収穫機活用を前提とした機械化組作業体系を確立することです」と、力強く語ってくれた。今後の動向もウォッチして行きたい。

FJDynamics:乾田直播に最適な精密スプレー自動操舵システム「ATS」

後付けできる自動操舵システムを日本に広く普及させた立役者ともいえるFJDynamics(FJD)が展示していたのは、乾田直播に最適な精密スプレー自動操舵システム「ATS」だ。この「ATS」を、節水型乾田直播栽培に利用しているヤマザキライスの山崎能央さんが、ブースにて特別ミニセミナーを実施していた。

ヤマザキライスの山崎能央さん

ヤマザキライスの山崎能央さんヤマザキライスは米を安く作ることに特化した、埼玉県北葛飾郡を本拠とする農業生産法人。110haの圃場を管理する、いわゆるメガファーマーである。

同社が節水型乾田直播で栽培した「にじのきらめき」の収量は、2024年産(走水5回)は9.2俵、2025年産(走水5回)は8.7俵。「にじのきらめき」は「コシヒカリ」に比べて15%程度多収と言われているから、収量自体はやや控え目。一方で、生産コストは75円/玄米1kgと極めて低い。移植の手間がなく、田植機への投資と水管理が不要。人手も少なくて済む。それでいて最低限以上の収量性を上げることができる。これが節水型乾田直播栽培の本質のようだ。

節水型乾田直播栽培を実現する鍵となる技術の1つが「ATS」による精密スプレー散布である。水を張らない節水型乾田直播栽培では、適切なタイミングでの適量の薬剤散布により雑草を制御できれば、収量と品質を確保し低コスト化を実現できるからだ。

「必要なタイミングで、必要な量の薬剤を散布する。それが重要です。何度も散布すれば雑草の抑制はできますが、低コスト化はできません。そこで役立つのが『ATS』です。

『ATS』を導入することで、非GPS連動のスプレイヤーを買い替えることなく、最新のスマートスプレイヤーのような超高精度な散布が可能となります。10年前に購入したアナログなハイクリブームのポンプとノズルの間に繋げるだけで、FJDの自動操舵と連動することにより、誰が撒いても超高精度の散布を実現する。これはすごいことです」(山崎さん)

自動操舵を組み合わせてより精密な散布ができる「FJD ATS 精密スプレー自動操舵システム」

自動操舵を組み合わせてより精密な散布ができる「FJD ATS 精密スプレー自動操舵システム」「ATS」はFJD自慢の自動操舵システムと精密散布を連動させた新製品だ。トラクターの車速と目標散布量に基づいて散布量をリアルタイム制御することで、均一な散布を実現する。散布量のムラを防ぐことができるから、計画した通りの防除効果を発揮するとともに、薬剤の使用量削減も実現する。指定された作業エリアに入ると自動的に散布を開始・停止する自動スプレー制御や、オーバーラップ率を任意設定する、といったカスタマイズも可能だ。

自動操舵で精密散布を機械に任せることができるから、オペレーターの疲労が軽減されるうえ、初心者でも熟練作業員と同じように作業できる。当然のことながら、「ATS」は節水型乾田直播栽培以外でも利用することができる。露地栽培を行っている大規模生産者にとっては、興味深い製品だろう。

農業農村情報通信環境整備準備会:通信インフラの整備からスマート農業推進をサポート

スマート農業とは、ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業のこと。だからスマート農業の普及には、「通信インフラ」が欠かせない。一方、通信インフラが整っていない地域を管轄する地方自治体等では、通信インフラに関する知識を有する人材が欠けている面がある。

そこで農水省を事務局として、令和3年度に発足したのが、農業農村情報通信環境整備準備会(準備会)だ。農村における情報通信環境整備の普及・啓発や事業実施主体となる地方自治体等へのノウハウや人材面でのサポートといった取り組みを、民間事業者や先進自治体等と連携して取り組む組織だ。事務局の担当者が以下のように説明してくれた。

「地域の情報通信環境の整備にご興味を持たれた地方自治体・土地改良区・JA等には、ユーザー会員となって準備会に参加していただきます。一方、先進自治体等のほか、製品サービスを提供する民間事業者、有識者等にはサポート会員となっていただき、ユーザー会員に対して、その地域課題に適した情報通信技術の提案を助言する、という仕組みです」

通信環境のイメージ図。スマート農業に最適な通信網を取捨選択していく。

通信環境のイメージ図。スマート農業に最適な通信網を取捨選択していく。その前提として農水省では、農業農村インフラの管理の省力化・高度化やスマート農業の実装を図るとともに、地域活性化の取組に活用するための光ファイバーや無線基地局等の情報通信環境の整備を支援する施策として「農山漁村振興交付金(情報通信環境整備対策)」を創設しており、準備会のサポートを得ながら、この補助金を利用できるというわけだ。

会場には、補助金を活用して導入できる機器が展示されていた。通信インフラと合わせて導入することで、様々なスマート農業機器の購入に補助が使える。

会場には、補助金を活用して導入できる機器が展示されていた。通信インフラと合わせて導入することで、様々なスマート農業機器の購入に補助が使える。「LPWA、ローカル5Gなどといった通信インフラと合わせてセンサー類やアクチュエーターを導入した地方自治体の事例をホームページに多数掲載していますので、ご興味を持たれた方は是非、ご参加いただけたらと思います」

スマート農業イノベーション推進会議(IPSCA):全国の農業者同士でスマート農業情報を共有・活用。11月には会員専用ページも開設予定

最後にご紹介するのはスマート農業イノベーション推進会議(IPCSA、以下イプサ)。イプサには、食料の生産から消費に関わる多様なプレーヤーが参画しスマート農業の推進を目指す。農水省と農研機構が事務局を担う、2025年6月に設立されたばかりの協議会だ。

イプサのブースで最新情報を説明してくれたのは、事務局を務める農研機構スマート農業施設供用推進プロジェクト室の和田百々香さん。

イプサで事務局を務める農研機構スマート農業施設供用推進プロジェクト室の和田百々香さん。

イプサで事務局を務める農研機構スマート農業施設供用推進プロジェクト室の和田百々香さん。 開発する企業側と現場の農家側とで、互いの理解や目的設定が難しいという状況を、IPCSAが仲立ちして連携していく 出典:スマート農業イノベーション推進会議HP

開発する企業側と現場の農家側とで、互いの理解や目的設定が難しいという状況を、IPCSAが仲立ちして連携していく 出典:スマート農業イノベーション推進会議HPその目的は、行政や開発事業者によるスマート農業技術の「開発」や「普及」だけではなく、農業者による現場起点の「課題解決」を重視し、開発と普及の好循環を推進することである。設立総会後、早速イプサのウェブサイトを開設し、全国各地で行われているイベント情報や、スマート農業に係るトピック等を発信している。また、農業者中心で構成された運営委員会での議論を踏まえ、IPCSAの一層の活性化に向けた活動の方向性を検討しているという。

「今回は、農業WEEKブースでイプサの活動や会員が開発するスマート農業技術をご紹介しているほか、農業WEEKとの連携イベントとして『スマート農業タッチ&トライ2025』も開催しています。豊砂公園ではイプサ会員がブース出展を行っており、スマート農業機器の実演見学、操作体験が可能です。

11月には、会員限定ページを開設します。会員は自身のプロフィールを掲載することができ、例えば『興味を持っている/導入している/開発しているスマート農業技術』や、『スマート農業関係の講師ができます』、『ほ場内での実証に対応しています』などなど、会員が発信したい情報を掲載することができます。

日本は広いですから、遠く離れた場所にも似た環境にある地域は少なくありません。誰かが抱えている課題を、遠くの何処かで解決している場合があるかも知れません。イプサは、会員同士のコミュニケーションの場としても機能するはずです。

イプサはまだ設立したばかりの協議会ですが、『スマート農業で迷ったらイプサで解決できる!』と思っていただけるように、会員の皆さまと活動していきたいです」と説明してくれた。

イプサの会員数は、設立から約3ヵ月を経た今、法人個人合わせて1100を越えたとのこと。農業関係者は会員登録して、自身や日本農業の課題解決にイプサを活用してほしい。

取材後記:海外新興メーカーも含むロボットの展示が盛況

記念すべき15回目の開催となった今回の農業WEEKは、3日間で合計3万6615人の来場者を集め、盛況のうちに終了した。

気になったのは「スマート農業EXPO」のドローン関連ブースの減少だ。世界最大手のドローンメーカーであるDJIのほか、中国XAG、農業ドローン「飛助」で知られる日本メーカーのマゼックスらも出展していなかった。企業のプロモーション戦略の都合とは思うが、農業に関する製品・サービスが一堂に会する、と銘打つ本展示会としては、少々寂しく見えた。

数少ない出展となったドローンメーカーの石川エナジーリサーチ。手頃な価格の散布ドローン「アグリフライヤーFF」は地道な改良を重ねており、自動車技術で培われた空力により飛行時の安定性の高さといった、他社とは異なる強みを押し出していた

数少ない出展となったドローンメーカーの石川エナジーリサーチ。手頃な価格の散布ドローン「アグリフライヤーFF」は地道な改良を重ねており、自動車技術で培われた空力により飛行時の安定性の高さといった、他社とは異なる強みを押し出していた一方で、農業生産現場に速やかに導入できる資材が多く集まる「農業資材EXPO」と「畜産資材EXPO」は、変わらず多数の出展があった。バイオスティミュラントなどの新しい資材や、より効果が高い新製品の展示など、現場の農家に直接的に働きかける各種資材の最新情報を求める層に求められていることもうかがえる。

また、空からの農業の主役であるドローン出展の減少の一方で、除草・運搬といった用途で地面を走行する国産・海外メーカーのロボットが目立っていたのも印象的だった。ドローンは知識・技術・経験が必要だが、自動追従する運搬ロボットは知識などは必要なく、力仕事をすぐに任せることができるという点で、高齢化と人材不足の解消を狙う企業も増えているのかもしれない。

東北大学発の農業ベンチャー、輝翠TECH株式会社は、かんきつ農家の荷物や散布資材の運搬などで追従しながら、日常作業のパートナーとして使えるロボットを開発。愛知県ではレンタルも始まっている

東北大学発の農業ベンチャー、輝翠TECH株式会社は、かんきつ農家の荷物や散布資材の運搬などで追従しながら、日常作業のパートナーとして使えるロボットを開発。愛知県ではレンタルも始まっている コンパクトな車体で荷物運搬や防除サポートに使えるDONKEYなどの日本製ロボットも。予算や用途に応じて選べる選択肢は広がっている

コンパクトな車体で荷物運搬や防除サポートに使えるDONKEYなどの日本製ロボットも。予算や用途に応じて選べる選択肢は広がっている トヨタ自動車は土を直接計測するセンサーや、同社初となるラジコン除草ロボットなども展示。トヨタは工場の効率化のための「カイゼン」をベースにした「豊作計画」などで長年農業にも携わってきたが、いよいよ本業を生かしたスマート農業にも乗り出しそうだ

トヨタ自動車は土を直接計測するセンサーや、同社初となるラジコン除草ロボットなども展示。トヨタは工場の効率化のための「カイゼン」をベースにした「豊作計画」などで長年農業にも携わってきたが、いよいよ本業を生かしたスマート農業にも乗り出しそうだFJDynamicsをはじめとする自動操舵関連製品サービスも、海外からの新規出展が目についた。

日本の農機メーカーは新製品への純正搭載が一般的なのに比べて、海外ではサードパーティーによる後付け製品が広く普及しつつある。高額な農機の購入が厳しい社会情勢の中で、日本の農機メーカーの信頼性の高さは未だ大きなアドバンテージを築いている。海外メーカーが日本の市場でその勢力図を塗り替えることができるのかにも注目していきたい。

フィールドワークス

https://www.fieldwork-s.com/

プロダクトソリューションエンジニアリング(PSE)

https://www.pse-japan.com/

FJDynamics

https://www.fjdynamics.com/jp

ヤマザキライス

https://www.yamazaki-rice.com/

農業農村情報通信環境整備準備会

https://nn-tsushin.jp/usecase/

IPCSA

https://ipcsa.naro.go.jp/

石川エナジーリサーチ

https://ier.co.jp/

輝翠

https://kisui.ai/

DONKEY

https://donkey.co.jp/

HAPPY AGRI|トヨタ自動車

https://www.toyota.co.jp/jpn/happyagri/

SHARE