田植えをしないお米づくりが当たり前に? ──日本で広がる「直播栽培」の新常識

田植機で苗を植えるのが当たり前だった米づくりに、「直播」という選択肢が広がっています。水田に苗を植える従来の「移植栽培」に対して、苗を育てることなく、種籾を水田に直接撒く大胆な栽培方法が「直播栽培」です。

かつて日本の稲作は「苗代で苗を育て、田植えで植える」という方式が長く続いてきました。苗を一定に育ててから植えることで収量の安定を図れるため、飢饉や米不足への備えにもつながったのです。たとえば1918年の「米騒動」のように、米の供給が社会問題になることもありましたが、その背景には「いかに安定して米を作るか」が大きな課題として存在していました。

こうした長い歴史の中で、「苗を省いて直接まく」という直播は革新的な試みとして注目されるようになりました。

この記事では、移植栽培と直播栽培のメリット・デメリット、直播栽培の普及状況を眺めながら、直播栽培の種類と適した田んぼの条件などについて解説していきます。

「令和の米騒動」からの米価格の高騰、備蓄米の放出などを経て、国は米の需給予測を大幅に誤っていたことを公表しました。政府としても主食用米の増産に向けて取り組みを進めようとしています。

ですが、水稲栽培の現場は高齢化、担い手不足などにより、作りたくても作れない、あるいは人手が足りない状況が深刻です。また、販売価格が上がったことで主食用米の作付けが増えた一方で、酒米などの新規需要米が相対的に減少し、需要に対して不足気味にもなっています。

そんな現在の日本の稲作環境の中で、少ない人数で栽培面積を拡大する方法として、「直播栽培」があらためて注目されています。「あらためて」というのは、直播栽培自体は新しい技術ではなく、地域によっては有効な栽培方法として以前から採用されてきました。

移植栽培が多い理由としては、国としての栽培指導なども含めて、移植栽培の方がノウハウが確立していること、育苗等の手間はかかるものの、すでに何らかの設備などを備えている生産者が後継してきたこと、そして何より品質と収量が安定しており、ある程度予測できるということがありました。

逆に、直播栽培が広がり始めた理由として、スマート農業などの省力化・低コスト化できる技術を活用することで、直播栽培のデメリットが解決できるようになってきました。移植栽培まできめ細やかな管理はできなくとも、そのぶん栽培範囲を広げて収益を上げることができる可能性を秘めているとも言えます。

メリット

デメリット

メリット

デメリット

水稲の直播栽培には、土が乾いた状態の田んぼを整地・砕土・鎮圧してから播種する「乾田直播」と、浅水状態の水田に催芽籾や被覆籾(鉄コーティング等)を散播する「湛水直播」の2種類があります。

地域的にみると、北海道・東海・中国四国・九州地方では乾田直播が、東北・北陸地方では湛水直播が、相対的に多く採用されています。

乾田直播はさらに、播種機に「ドリルシーダー」という専用機器を用いる「耕起栽培」と、汎用播種機やV溝直種機等を用いる「不耕起栽培」とに分けられます。

また湛水直播は、背負動力散布機・ラジコンヘリ・ドローンによる「散播」、高精度湛水条播機やドローンによる「条播」、打込み式代かき同時点播機による「点播」に分けることができます。

こうしたメリットがあるため、水稲の直播栽培は着々と普及しています。

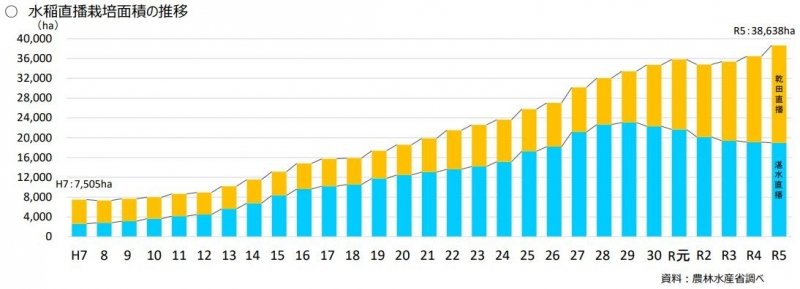

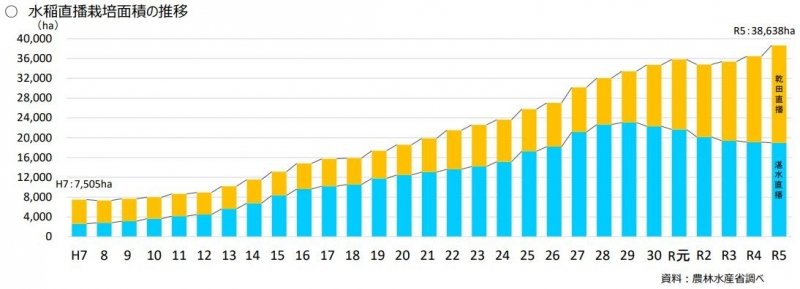

農水省によると、2023年度には全国で約3万9000haの水田が直播で栽培されており、これは全水稲作付面積(約134万4000ha)の約2.9%に相当します。1995年度産では水稲直播栽培面積は約7500haでしたが、取り組み面積は5倍も増えています。

1995年(平成7年)から2023年(令和5年)までの水稲直播栽培面積の推移(引用元:農水省「最近の直播栽培の現状と技術の紹介(令和5年産)」)

1995年(平成7年)から2023年(令和5年)までの水稲直播栽培面積の推移(引用元:農水省「最近の直播栽培の現状と技術の紹介(令和5年産)」)

直播栽培が広がっているのは、排水性の良い土地改良が進んだ平野部のほか、麦や大豆との輪作が根づいている地域、大区画圃場が整った地域など。逆に、小区画で水管理が難しい地域では慎重な検討が続いています。

近年は、人手不足や育苗コストの上昇、ドローンやGPSガイダンスの普及が追い風となり、大規模営農集団や大規模法人を中心に導入が増えています。すべての水田を直播にすることを目指すのではなく、作業分散の一環として移植栽培と直播を組み合わせるケースが多いのが特徴です。繁忙期の負担を軽くし、機械や人員のピークを平準化するのが、直播栽培の狙いです。

直播の普及は農家だけでなく、消費者にも影響を与えます。育苗や田植えの省略によって農家のコストが下がれば、米の安定供給や価格の安定につながります。

また、苗箱や育苗資材が不要になることで環境負荷が軽減され、「持続可能な米づくり」という側面も評価されています。消費者が日常的に口にする一膳のごはんにも、実はこうした技術革新の恩恵が反映されているのです。

直播農機のイメージ

直播農機のイメージ

土が乾いた状態の水田に、整地・砕土・鎮圧を行ってから播種するのが、「乾田直播」です。

現在取り組まれている乾田直播には、「不耕起V溝乾田直播」と「プラウ耕鎮圧体系乾田直播」があります。近年、九州地方では播いてから踏む「振動ローラ式乾田直播」が、また東北地方・北陸地方では初冬に直播して種籾を水田で越冬させる「初冬直播き」の普及が始まる見込みです。

一方、浅水状態の田面に催芽籾や被覆籾(鉄コーティング等)を散播するのが「湛水直播」です。散播は手散布から乗用散布機、そしてドローンによる播種まで幅広く実施でき、アクセスの悪い圃場ではドローンが作業性の高さを発揮します。

現在普及している主な湛水直播の方式は、「カルパーコーティング湛水土壌中直播」と「鉄コーティング直播」の2種類。近年は「リゾケアXL湛水直播栽培」と、種子コーティングが不要な「水稲無コーティング種子の代かき同時浅層土中播種栽培」とが普及期に入っています。また、コーティングされていない種子を土に打ち込み、同時に条を生成する「ストライプ・シード・シューター」といった最新技術も生まれています。

直播栽培は、そのデメリットを解決することで、さらに広く普及させられる可能性があります。

まずは、出芽・苗立ちを安定させることが極めて重要となります。播種前の圃場づくり(砕土・鎮圧・覆土)と適正播種量の設計、播種後の水管理(水深・水温管理)を適切に行うことが求められます。種子消毒や催芽管理、被覆籾の使用は効果的です。

雑草との競争に勝つことも求められます。初期除草剤の選択と散布タイミングが重要ですが、それと同時に代かきや落水の活用、畔や取水口からの持ち込み雑草の遮断など、現場のクセに合わせた組み立てをすると効果的です。

また、鳥獣・気象リスクへの備えも必要です。播種直後は特に脆弱です。浅水や鎮圧での視認性低下、地域ぐるみの見回り、場合によってはテグスを張るなど、多層的な対策が効きます。降雨・低温・高温などの気象に揺さぶられることも想定してスケジュールをたてましょう。

肥培管理・適正播種量(密度)・品種選びもまた、重要になります。慣行栽培では適度に成長した苗を移植するため、その後の安定した成長を見込むことができます。一方、直播は苗をそろえる代わりに、播種密度と初期生育で勝負します。過密は徒長や倒伏の原因に、まばらすぎると分げつ不足となります。直播向け・耐倒伏性の高い品種の採用も成功率を高めます。

なお、育苗・田植えに関わる費用は削減できる一方で、播種、被覆、均平、ドローン運用など、新たな投資が必要となる場合も少なくありません。直播栽培は、春作業を省略できる、という圧倒的な効率化を実現できますが、導入コストについては事前に熟慮すべきです。部分的に作業委託できる場合もありますので、事前に情報を収集しましょう。

直播は、栽培技術というより圃場設計と段取りの技術と言い換えてもいいかもしれません。均平・排水・水位、そして播種床のつくり方──ここが決まれば、後は雑草と鳥害、気象とどう付き合うかのマネジメントです。

これから直播栽培に取り組みたいなら、まずは条件のよい水田から小面積で、移植栽培と並走させてみましょう。うまく行ったら翌作から面積を少しずつ広げ、地域の仲間とノウハウを持ち寄る──そんな始め方が堅実です。

近年の技術革新も、直播を後押ししています。ドローンによる播種や防除、GPSガイダンスを利用した圃場管理、さらにはAIを用いた水管理の自動制御など、スマート農業と直播栽培は相性が良いといわれています。今後は「初冬直播き」や「無コーティング種子技術」といった新方式も広がり、労力とコストをさらに抑えた稲作の姿が見えてきています。

私たちが食卓でいただくお米は、長い歴史と技術革新の積み重ねによって支えられています。直播栽培は、農家の労力を減らし、安定した収穫を目指す方法として広がりつつあります。それは同時に、米価の安定や環境負荷の軽減につながり、消費者にとっても大きな意味を持ちます。

「苗を育ててから植える」というこれまでの常識を超えて、「直播栽培」という新しい稲作の形が、日本の農業に恩恵を与え始めています。

次世代水稲栽培技術「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」|オプティム

https://www.optim.co.jp/newsdetail/20230721-pressrelease-01

農林水産省「最近の直播栽培の現状と技術の紹介(令和5年産)」(pdf)

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/chokuha-30.pdf

かつて日本の稲作は「苗代で苗を育て、田植えで植える」という方式が長く続いてきました。苗を一定に育ててから植えることで収量の安定を図れるため、飢饉や米不足への備えにもつながったのです。たとえば1918年の「米騒動」のように、米の供給が社会問題になることもありましたが、その背景には「いかに安定して米を作るか」が大きな課題として存在していました。

こうした長い歴史の中で、「苗を省いて直接まく」という直播は革新的な試みとして注目されるようになりました。

この記事では、移植栽培と直播栽培のメリット・デメリット、直播栽培の普及状況を眺めながら、直播栽培の種類と適した田んぼの条件などについて解説していきます。

なぜいま「直播栽培」が広がっているのか

「令和の米騒動」からの米価格の高騰、備蓄米の放出などを経て、国は米の需給予測を大幅に誤っていたことを公表しました。政府としても主食用米の増産に向けて取り組みを進めようとしています。

ですが、水稲栽培の現場は高齢化、担い手不足などにより、作りたくても作れない、あるいは人手が足りない状況が深刻です。また、販売価格が上がったことで主食用米の作付けが増えた一方で、酒米などの新規需要米が相対的に減少し、需要に対して不足気味にもなっています。

そんな現在の日本の稲作環境の中で、少ない人数で栽培面積を拡大する方法として、「直播栽培」があらためて注目されています。「あらためて」というのは、直播栽培自体は新しい技術ではなく、地域によっては有効な栽培方法として以前から採用されてきました。

移植栽培が多い理由としては、国としての栽培指導なども含めて、移植栽培の方がノウハウが確立していること、育苗等の手間はかかるものの、すでに何らかの設備などを備えている生産者が後継してきたこと、そして何より品質と収量が安定しており、ある程度予測できるということがありました。

逆に、直播栽培が広がり始めた理由として、スマート農業などの省力化・低コスト化できる技術を活用することで、直播栽培のデメリットが解決できるようになってきました。移植栽培まできめ細やかな管理はできなくとも、そのぶん栽培範囲を広げて収益を上げることができる可能性を秘めているとも言えます。

移植栽培(苗を育ててから田んぼに植え替える方式)

メリット

- 雑草抑制効果が高い:苗がある程度成長してから植えるため、生育初期に雑草に負けにくい。

- 苗立ちが安定:発芽・初期成育を苗床で管理できるので欠株が少ない。

- 収量が安定:長年の実績があり、栽培技術・機械化も進んでいて安定した収量が見込める。

- 水管理しやすい:田植え後に湛水できるため、病害虫や雑草管理に有利。

デメリット

- 労力とコストが高い:苗の育成、運搬、田植機作業など工程が多い。

- 苗の準備が必須:苗床や育苗ハウスが必要で、気候リスク(低温や高温)を受けやすい。

- 移植時の根傷み:移植によって活着までに時間がかかるため、生育初期の生育がやや停滞する。

直播栽培(種を直接田んぼにまく方式)

メリット

- 省力化・低コスト:苗作りや田植え作業が不要で、全体の作業負担を軽減できる。

- 機械化が容易:ドローンや直播機を利用すれば広範囲の播種も効率的に可能。

- 早期収穫につながる場合がある:移植の停滞期間がないため、生育スピードが早いケースもある。

- 環境負荷低減の可能性:省資源(苗箱・燃料・ビニールなど)につながる。

デメリット

- 雑草との競合が大きい:苗が小さいうちは雑草に負けやすいため、除草剤や水管理がシビア。

- 発芽・苗立ちの不安定さ:天候や水管理次第で欠株やムラが出やすい。

- 収量変動リスク:直播は気象条件に左右されやすく、収量が不安定になる場合がある。

- 技術習得が必要:播種の方法(乾田直播・湛水直播など)や適切な資材選択にノウハウが求められる。

水を張らない「乾田直播」と水を張る「湛水直播」

水稲の直播栽培には、土が乾いた状態の田んぼを整地・砕土・鎮圧してから播種する「乾田直播」と、浅水状態の水田に催芽籾や被覆籾(鉄コーティング等)を散播する「湛水直播」の2種類があります。

地域的にみると、北海道・東海・中国四国・九州地方では乾田直播が、東北・北陸地方では湛水直播が、相対的に多く採用されています。

乾田直播はさらに、播種機に「ドリルシーダー」という専用機器を用いる「耕起栽培」と、汎用播種機やV溝直種機等を用いる「不耕起栽培」とに分けられます。

また湛水直播は、背負動力散布機・ラジコンヘリ・ドローンによる「散播」、高精度湛水条播機やドローンによる「条播」、打込み式代かき同時点播機による「点播」に分けることができます。

実は着々と普及している水稲の直播栽培

こうしたメリットがあるため、水稲の直播栽培は着々と普及しています。

農水省によると、2023年度には全国で約3万9000haの水田が直播で栽培されており、これは全水稲作付面積(約134万4000ha)の約2.9%に相当します。1995年度産では水稲直播栽培面積は約7500haでしたが、取り組み面積は5倍も増えています。

1995年(平成7年)から2023年(令和5年)までの水稲直播栽培面積の推移(引用元:農水省「最近の直播栽培の現状と技術の紹介(令和5年産)」)

1995年(平成7年)から2023年(令和5年)までの水稲直播栽培面積の推移(引用元:農水省「最近の直播栽培の現状と技術の紹介(令和5年産)」)直播栽培が広がっているのは、排水性の良い土地改良が進んだ平野部のほか、麦や大豆との輪作が根づいている地域、大区画圃場が整った地域など。逆に、小区画で水管理が難しい地域では慎重な検討が続いています。

近年は、人手不足や育苗コストの上昇、ドローンやGPSガイダンスの普及が追い風となり、大規模営農集団や大規模法人を中心に導入が増えています。すべての水田を直播にすることを目指すのではなく、作業分散の一環として移植栽培と直播を組み合わせるケースが多いのが特徴です。繁忙期の負担を軽くし、機械や人員のピークを平準化するのが、直播栽培の狙いです。

直播の普及は農家だけでなく、消費者にも影響を与えます。育苗や田植えの省略によって農家のコストが下がれば、米の安定供給や価格の安定につながります。

また、苗箱や育苗資材が不要になることで環境負荷が軽減され、「持続可能な米づくり」という側面も評価されています。消費者が日常的に口にする一膳のごはんにも、実はこうした技術革新の恩恵が反映されているのです。

乾田直播の仕組みと作業の流れ

直播農機のイメージ

直播農機のイメージ土が乾いた状態の水田に、整地・砕土・鎮圧を行ってから播種するのが、「乾田直播」です。

現在取り組まれている乾田直播には、「不耕起V溝乾田直播」と「プラウ耕鎮圧体系乾田直播」があります。近年、九州地方では播いてから踏む「振動ローラ式乾田直播」が、また東北地方・北陸地方では初冬に直播して種籾を水田で越冬させる「初冬直播き」の普及が始まる見込みです。

乾田直播のメリット

- 育苗・田植え工程が省略でき、育苗資材・ハウス管理の手間と費用を削減。

- 播種時期を柔軟に組めるため、作業の平準化に寄与。

- 土が乾いているため機械作業の効率がよく、高能率を実現しやすい。

- 麦・大豆との輪作体系に組み込みやすい。

乾田直播のデメリットと注意点

- 出芽・苗立ちがバラつきやすいため下準備(砕土・鎮圧・覆土)が極めて重要。

- 鳥害・風食のリスクがある。播種後の鎮圧、被覆などの対策が必要。

- 雑草対策が必要であり初期除草体系の設計が重要。降雨により薬剤効果が変動する。

- 初冬直播きでは、種籾の状態、播種の時期、種子への薬剤のコーティングのノウハウが必要。

乾田直播に適した条件

- 均平がよく、砕土しやすい土性(団粒が大きすぎない)。

- 排水が良好で降雨後の滞水が長引かない。

- 飛砂・乾燥が問題になりやすいので風が通りすぎない。

湛水直播の仕組みと作業の流れ

一方、浅水状態の田面に催芽籾や被覆籾(鉄コーティング等)を散播するのが「湛水直播」です。散播は手散布から乗用散布機、そしてドローンによる播種まで幅広く実施でき、アクセスの悪い圃場ではドローンが作業性の高さを発揮します。

現在普及している主な湛水直播の方式は、「カルパーコーティング湛水土壌中直播」と「鉄コーティング直播」の2種類。近年は「リゾケアXL湛水直播栽培」と、種子コーティングが不要な「水稲無コーティング種子の代かき同時浅層土中播種栽培」とが普及期に入っています。また、コーティングされていない種子を土に打ち込み、同時に条を生成する「ストライプ・シード・シューター」といった最新技術も生まれています。

湛水直播のメリット

- 水が鳥害を抑制しやすい。

- ドローンを利用することで短時間に広面積をカバー可能。防除や追肥と作業をドローン1台でこなすことができる。

- 移植同様に水を張るため、初期の土壌乾燥ストレスが少ない。

- 被覆籾の活用により出芽安定や除草剤適合性が高まりやすい。

湛水直播のデメリットと注意点

- やや水管理が難しい。特に播種から出芽期にかけては、細かく水管理する必要がある。

- 雑草対策は重要。初期からの計画的な除草剤体系の確立と水管理はセットとなる。

- 被覆資材や催芽処理の手間・コストが掛かる。

湛水直播に適した条件

- 均平性が高く、浅水を一定に保てる区画。

- 取水・排水の切り替えが迅速にできる水利条件。

- 周囲からの用水流入で水位が乱れない配置が理想。

直播栽培の成功へのカギは

直播栽培は、そのデメリットを解決することで、さらに広く普及させられる可能性があります。

まずは、出芽・苗立ちを安定させることが極めて重要となります。播種前の圃場づくり(砕土・鎮圧・覆土)と適正播種量の設計、播種後の水管理(水深・水温管理)を適切に行うことが求められます。種子消毒や催芽管理、被覆籾の使用は効果的です。

雑草との競争に勝つことも求められます。初期除草剤の選択と散布タイミングが重要ですが、それと同時に代かきや落水の活用、畔や取水口からの持ち込み雑草の遮断など、現場のクセに合わせた組み立てをすると効果的です。

また、鳥獣・気象リスクへの備えも必要です。播種直後は特に脆弱です。浅水や鎮圧での視認性低下、地域ぐるみの見回り、場合によってはテグスを張るなど、多層的な対策が効きます。降雨・低温・高温などの気象に揺さぶられることも想定してスケジュールをたてましょう。

肥培管理・適正播種量(密度)・品種選びもまた、重要になります。慣行栽培では適度に成長した苗を移植するため、その後の安定した成長を見込むことができます。一方、直播は苗をそろえる代わりに、播種密度と初期生育で勝負します。過密は徒長や倒伏の原因に、まばらすぎると分げつ不足となります。直播向け・耐倒伏性の高い品種の採用も成功率を高めます。

なお、育苗・田植えに関わる費用は削減できる一方で、播種、被覆、均平、ドローン運用など、新たな投資が必要となる場合も少なくありません。直播栽培は、春作業を省略できる、という圧倒的な効率化を実現できますが、導入コストについては事前に熟慮すべきです。部分的に作業委託できる場合もありますので、事前に情報を収集しましょう。

挑戦しやすい水田から小さく始めよう

直播は、栽培技術というより圃場設計と段取りの技術と言い換えてもいいかもしれません。均平・排水・水位、そして播種床のつくり方──ここが決まれば、後は雑草と鳥害、気象とどう付き合うかのマネジメントです。

これから直播栽培に取り組みたいなら、まずは条件のよい水田から小面積で、移植栽培と並走させてみましょう。うまく行ったら翌作から面積を少しずつ広げ、地域の仲間とノウハウを持ち寄る──そんな始め方が堅実です。

近年の技術革新も、直播を後押ししています。ドローンによる播種や防除、GPSガイダンスを利用した圃場管理、さらにはAIを用いた水管理の自動制御など、スマート農業と直播栽培は相性が良いといわれています。今後は「初冬直播き」や「無コーティング種子技術」といった新方式も広がり、労力とコストをさらに抑えた稲作の姿が見えてきています。

私たちが食卓でいただくお米は、長い歴史と技術革新の積み重ねによって支えられています。直播栽培は、農家の労力を減らし、安定した収穫を目指す方法として広がりつつあります。それは同時に、米価の安定や環境負荷の軽減につながり、消費者にとっても大きな意味を持ちます。

「苗を育ててから植える」というこれまでの常識を超えて、「直播栽培」という新しい稲作の形が、日本の農業に恩恵を与え始めています。

次世代水稲栽培技術「ストライプ・シード・シューター・テクノロジー」|オプティム

https://www.optim.co.jp/newsdetail/20230721-pressrelease-01

農林水産省「最近の直播栽培の現状と技術の紹介(令和5年産)」(pdf)

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/chokuha-30.pdf

【コラム】これだけは知っておきたい農業用語

- 「均平化」は水稲栽培の新常識! 品質・効率・収量アップ実現のための必須技術

- 限られた農地をどう使う?二毛作・二期作・再生二期作の基礎知識

- 「業務用米」は本当に味が劣る? インバウンド需要や外食産業を支える品種・流通・食味の最新事情

- 米高騰の原因と言われる「概算金」は必要悪? 米農家・消費者それぞれの立場から考える

- 日本の「食料自給率」はなぜ低いのか? 問題点と解決策を考える【2025年最新版】

- 田植えをしないお米づくりが当たり前に? ──日本で広がる「直播栽培」の新常識

- 「百姓」は差別用語? 「農家」と「生産者」はどう違う? 呼び方で変わる“農業”のイメージ

- 「減反政策」の廃止で、日本の稲作はどう変わったのか 「令和の米騒動」を契機に米政策を考える

- 「無農薬野菜」「オーガニック野菜」「有機野菜」はどう違うのか

- いまさら聞けない農業の「単位」のハナシ。「一反」や「一町歩」ってどういう意味?

- 話題の「カーボンクレジット」って何? 環境保護とビジネスの両面で学ぼう

- IPM防除(総合的病害虫・雑草管理)とは? 農薬だけに頼らない最新取り組み事例

- 「遺伝子組み換え」の安全性とは? なぜ賛否両論を巻き起こしているのか

- 食料の次はエネルギーの自給率 農業がカギを握る 「バイオマス活用推進基本計画」の取り組み事例を知ろう

- 農家と消費者が支えあう「CSA(地域支援型農業)」とは? 事前契約とはどう違う?

- 本格始動した「みどりの食料システム法」とは? 支援対象となる取り組みや内容を紹介

- どう変わる? 「遺伝子組換え表示制度」改正で変わる食品選びのポイント

- 新たな指標「食料自給力」とは? 農地と労働力を加味した指標で見る日本農業の現状

- 「食品ロス」の原因と最新の取り組みとは? コロナ禍で変わる食への意識

- 日本の「一次産業」を支えるためのスマート農業の現状と課題

- 「リジェネラティブ農業」(環境再生型農業)とは? 日本と世界の現状を知る

- 話題の「パリ協定」から、脱炭素化へ向けた日本の取り組み、農業の役割を考える

- 農業向け「収入保険制度」を活用する方法 2020年分はコロナ禍特例として除外

- 「固定種」は安全、「F1種」は危険、はホント? 種子の多様性を知ろう

- 作りやすくなった「農家レストラン」制度見直しの要点とメリット

- ついに発効された「日米貿易協定」、日本の農業・農産物への影響は?

- 研究者たちはなぜいま、「土壌保全基本法」を起草したのか ――土壌学、環境学からの警鐘――

- 現役農家が改めて考えた「農業共済・農業保険」──今こそ知りたい制度と仕組み

- 肥料取締法が改正される理由

- 農業と福祉の融合「農福連携」が注目される理由とは?

- 「循環型農業」の本質とは? スマート農業との両立は可能なのか

- 新規就農者の35%が離農する現実──未来の農業の担い手を定着させる方法とは?

- 「植物工場」は農業の理想型なのか? 現状と課題

- アジアも視野に入れた日本発のGAP認証制度「ASIAGAP」の重要性

- 「小農の権利宣言」とは? その意義と乗り越えるべき課題

- 「SDGs」(持続可能な開発目標)とは? 未来の農業にとって重要なキーワードを知ろう

- 種子法廃止は誰のためか──日本の農作物への影響と今後の課題

- 6次産業化とは|優良事例からみる農業収益アップと地域活性化のカギ

- 「地産地消」とは? 地方のブランディングと自給率アップを解決する原点回帰のアイデア

- 「ブロックチェーン」の農業における可能性

- 農地の貸し手と借り手をマッチングさせる「農地バンク」「全国農地ナビ」の課題

- 「JGAP」「ASIAGAP」とは|東京五輪で懸念される国産食材の立場

- 「TPP」が日本の農業に与える影響とは?

- 「子ども食堂」に農業界が果たすべき役割とは?

- 農家版ホームステイ「農泊」のブームは農村復興のカギになるか

- 若者の就農ブームを終わらせない、青年等就農計画制度とICT技術の進歩

- カメラ女子が地方で農業体験「農村カメラガールズ」ってなんだ?

SHARE