NTTイードローン、鳥獣害対策ドローン「BB102」を発売 神奈川県の支援プロジェクトから商品化へ

株式会社NTT e-Drone Technology(NTTイードローン)は、鳥獣害専用ドローン「BB102(Bird & Beast 102)」を2025年10月1日より提供開始した。国内では初となるレーザー忌避機能を搭載し、幅広い鳥獣に対して忌避行動を誘導できる点を軸としている。

神奈川県では、令和6年度「ドローン実証実験プロジェクト」の支援対象として、このドローンの実証実験を後押し。県の支援プロジェクトから商品化に至った。

鳥獣害被害は、農作物の食害や踏み荒らしだけでなく、鳥インフルエンザ等の病原体拡散リスク、さらには生態系・環境変化を通じた二次的影響も孕む。被害額は年間で約200億円規模とされ、全国の農業者・自治体を悩ませている。

従来の対策手段には、地上型の音響発生装置、網や柵、忌避剤、捕獲などがあったが、これらは設置困難な高所や屋根部分、広域散布対応などが苦手だった。また、従来の手法では動物側の「慣れ」が生じ、時間とともに効果が弱まることも課題だった。

こうした技術的限界と現場負荷を克服すべく注目されたのが、ドローンを使った遠隔/空中からの忌避アプローチ。本製品は、その中でもレーザー搭載と自動航行を融合させた新しい仕組みを提案する。

また、神奈川県は、この実証実験を契機として、今後県内の農業者・畜産者、自治体、関係団体と連携し、「BB102」導入を働きかけていく方針だ。

「クルナレーザー」による忌避効果

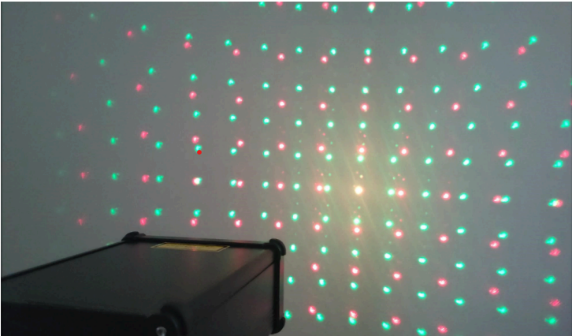

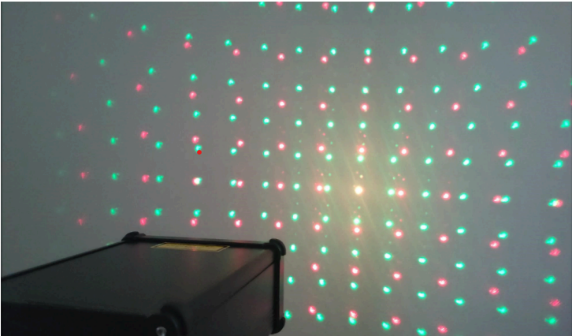

「BB102」では、クルナレーザー(赤色・緑色レーザー)をランダムに照射し、鳥獣に「強い違和感」を感じさせ、退避行動を促す設計となっている。さらに、単一波長・固定照射では慣れを生じやすいため、スペックルノイズ(ちらつき)を意図的に導入することで、継続的な忌避効果を持続させやすくしている。

レーザー方式は、地上設置型装置では対応が難しい屋根部分や高所への照射も可能であり、従来手法の届きにくい領域にも対応できる点が強みだ。

自動航行機能と飛行制御

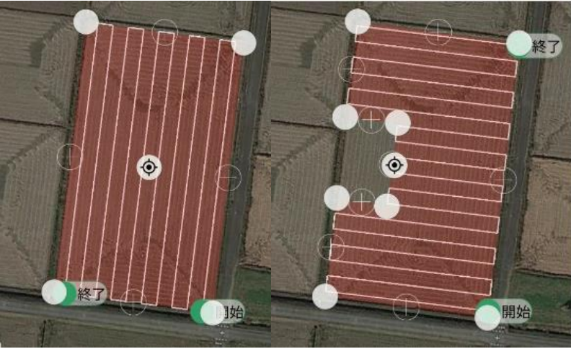

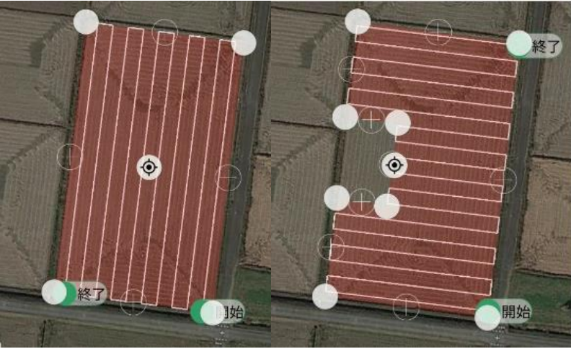

「BB102」には、飛行範囲を地図上で設定するだけで自動航行できる制御機能が備わっている。これにより、養鶏場、牛舎、果樹園、湖岸部、山林など、広域かつ複雑な地形を自律飛行させる運用が可能となる。

また、FPV(First Person View:操作者視点)カメラも搭載しており、操縦者はリアルタイム映像を見ながら屋根裏や高所部の状況確認を行える。

対象鳥獣の種類の多さと実証実験の実績

「BB102」は、カラス、ハト、ムクドリ等の鳥類だけでなく、イノシシ、シカ、さらにはサギ、カワウ、ハクビシンといった幅広い鳥獣に対して忌避効果を確認しており、各種環境(水田、果樹園、山林、湖岸など)で実証実験も実施されている。

実験を通じて、空からのレーザー照射という手法の有効性が確認されており、従来手法での対応が難しかった難所にも光を当てられるという利点が評価されている。

製品名:BB102(Bird & Beast 102)

サイズ:全長935mm×全幅935mm×高さ676mm(アーム展開時)

全長611mm×全幅560mm×高さ676mm(アーム折りたたみ時)

重量:本体 6.1kg、忌避装置含む 10.2kg、バッテリー含む14.9kg

最大離陸重量:21.2kg

最大飛行時間:25分間(ホバリング/忌避装置搭載時)

最大飛行速度:5.6m/s(水平)、1.0m/s(垂直)

耐風性能:8.0m/s

レーザー方式:赤色・緑色レーザー、スペックルノイズ導入によるランダム照射

飛行制御:自動航行機能(地図上設定による自律飛行)

FPVカメラ搭載(リアルタイム映像確認可能。目視外飛行使用不可)

対象鳥獣:カラス、ハト、ムクドリ、イノシシ、シカ、サギ、カワウ、ハクビシン等

動作時間(レーザー照射):リチウム電池で7時間照射可能

価格:オープンプライス(神奈川県では約330万円 講習受講費1名分(初心者向け)含む)

問い合わせ先:神奈川県産業労働局産業部産業振興課

課長 高橋 電話045-210-5630

技術開発グループ 本田 電話045-210-5640

NTT e-Drone Technology

https://www.nttedt.co.jp/post/bb102-20250930

神奈川県 産業労働局 産業部産業振興課

https://www.pref.kanagawa.jp/div/0604/

神奈川県では、令和6年度「ドローン実証実験プロジェクト」の支援対象として、このドローンの実証実験を後押し。県の支援プロジェクトから商品化に至った。

年間200億円の鳥獣害被害を抑制

鳥獣害被害は、農作物の食害や踏み荒らしだけでなく、鳥インフルエンザ等の病原体拡散リスク、さらには生態系・環境変化を通じた二次的影響も孕む。被害額は年間で約200億円規模とされ、全国の農業者・自治体を悩ませている。

従来の対策手段には、地上型の音響発生装置、網や柵、忌避剤、捕獲などがあったが、これらは設置困難な高所や屋根部分、広域散布対応などが苦手だった。また、従来の手法では動物側の「慣れ」が生じ、時間とともに効果が弱まることも課題だった。

こうした技術的限界と現場負荷を克服すべく注目されたのが、ドローンを使った遠隔/空中からの忌避アプローチ。本製品は、その中でもレーザー搭載と自動航行を融合させた新しい仕組みを提案する。

また、神奈川県は、この実証実験を契機として、今後県内の農業者・畜産者、自治体、関係団体と連携し、「BB102」導入を働きかけていく方針だ。

製品概要と技術的特徴

「クルナレーザー」による忌避効果

「BB102」では、クルナレーザー(赤色・緑色レーザー)をランダムに照射し、鳥獣に「強い違和感」を感じさせ、退避行動を促す設計となっている。さらに、単一波長・固定照射では慣れを生じやすいため、スペックルノイズ(ちらつき)を意図的に導入することで、継続的な忌避効果を持続させやすくしている。

レーザー方式は、地上設置型装置では対応が難しい屋根部分や高所への照射も可能であり、従来手法の届きにくい領域にも対応できる点が強みだ。

自動航行機能と飛行制御

「BB102」には、飛行範囲を地図上で設定するだけで自動航行できる制御機能が備わっている。これにより、養鶏場、牛舎、果樹園、湖岸部、山林など、広域かつ複雑な地形を自律飛行させる運用が可能となる。

また、FPV(First Person View:操作者視点)カメラも搭載しており、操縦者はリアルタイム映像を見ながら屋根裏や高所部の状況確認を行える。

対象鳥獣の種類の多さと実証実験の実績

「BB102」は、カラス、ハト、ムクドリ等の鳥類だけでなく、イノシシ、シカ、さらにはサギ、カワウ、ハクビシンといった幅広い鳥獣に対して忌避効果を確認しており、各種環境(水田、果樹園、山林、湖岸など)で実証実験も実施されている。

実験を通じて、空からのレーザー照射という手法の有効性が確認されており、従来手法での対応が難しかった難所にも光を当てられるという利点が評価されている。

「BB102」の主な仕様

製品名:BB102(Bird & Beast 102)

サイズ:全長935mm×全幅935mm×高さ676mm(アーム展開時)

全長611mm×全幅560mm×高さ676mm(アーム折りたたみ時)

重量:本体 6.1kg、忌避装置含む 10.2kg、バッテリー含む14.9kg

最大離陸重量:21.2kg

最大飛行時間:25分間(ホバリング/忌避装置搭載時)

最大飛行速度:5.6m/s(水平)、1.0m/s(垂直)

耐風性能:8.0m/s

レーザー方式:赤色・緑色レーザー、スペックルノイズ導入によるランダム照射

飛行制御:自動航行機能(地図上設定による自律飛行)

FPVカメラ搭載(リアルタイム映像確認可能。目視外飛行使用不可)

対象鳥獣:カラス、ハト、ムクドリ、イノシシ、シカ、サギ、カワウ、ハクビシン等

動作時間(レーザー照射):リチウム電池で7時間照射可能

価格:オープンプライス(神奈川県では約330万円 講習受講費1名分(初心者向け)含む)

問い合わせ先:神奈川県産業労働局産業部産業振興課

課長 高橋 電話045-210-5630

技術開発グループ 本田 電話045-210-5640

NTT e-Drone Technology

https://www.nttedt.co.jp/post/bb102-20250930

神奈川県 産業労働局 産業部産業振興課

https://www.pref.kanagawa.jp/div/0604/

SHARE