【農家コラム】有機トマト農家の私が「兼業」を選んだ理由

「SMART AGRI」をご覧のみなさん、こんにちは。三重県でトマト農家として新規就農した北島芙有子です。

前回の記事では、よりよいトマトづくりに向けて、私自身がどのような工夫をしているかについてご紹介しました。

【農家コラム】有機トマトのおいしさと環境を両立する“土づくり”と“品種選び”

農業に興味をお持ちの方や、農業を始めてみたいと考えている方のなかには、「専業」と「兼業」どちらで農業をするべきか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は私の実体験をもとに、農業を専業と兼業、それぞれの立場で行うことのメリット・デメリットについてお話ししたいと思います。

特に有機農業を行う場合に当てはまることも多いので、興味のある方はぜひ参考にしていただければと思います。

トマトの花

トマトの花

農業を始める際、農業一本で生計を立てる「専業」にするか、他の仕事と両立する「兼業」にするか、という選択肢があります。

私の場合は、最初は専業で始め、就農6年目頃から他の仕事と兼業するようになりました。就農当初は農業一本でやっていくつもりでしたが、次のような理由から兼業へとシフトしていきました。

私は、ハウス栽培のトマトを5aという小規模で新規就農しましたが、この規模では生産量が限られます。特に有機農業を始めてから数年は、害虫や病気が大量発生して予定より早く栽培が終わってしまうこともあり、収入面で不安がありました。

専業トマト農家の場合、ハウス栽培で一人で管理できる適正規模は10aから20aくらいと言われています。その規模で一人で順調に生産・販売することができれば、生活は十分に成り立つと感じていました。

そこで規模拡大を考えましたが、現在の農地の近くには、新たにハウスを建てられる適地が見つかりませんでした。結果的に、少し離れた場所で露地畑を借りるにとどまりました。

この現状を打開するために何ができるだろうかと考え始めたのが、新規就農4年目ごろ。「農閑期である冬の期間を利用して、何か新しいスキルを身につけよう」と思い立ち、農業と両立しやすい在宅ワークを目指して、通信制大学の講座を受講することにしました。

学ぶ内容はマーケティングやITに関することで、農業経営にも生かせる分野でした。当時はコロナ禍で、授業やテストなどがすべてオンラインで完結していたため、農業と両立して自分のペースで学ぶことができました。

もともとパソコンやWeb制作が好きで、大学では農園のWebサイトを制作するなどしていたため、就農6年目の冬にWeb関連の仕事にいくつか応募してみました。そのなかで採用された1社と業務委託契約を結び、農業と両立しながら今まで2年間Webの仕事を続けています。

農業が本業であることを理解いただいたうえで契約できたため、農繁期には稼働量を調整してもらいながら、現在は5aのハウストマトと5aの露地栽培で無理なく両立できています。

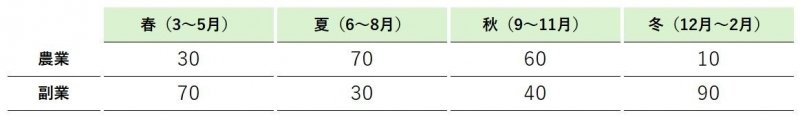

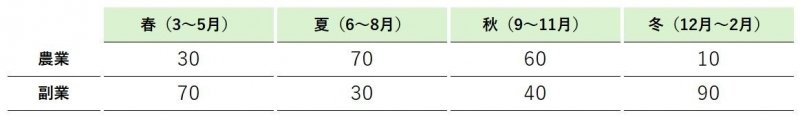

農業と副業の収入割合や稼働時間は季節ごとに違い、おおまかに以下の表のような割合になっています。

もし農地を規模拡大できていれば、いまでも専業で農業をしていたかもしれませんが、大学や他の仕事での経験は得られなかったため、兼業に挑戦してみてよかったと思っています。

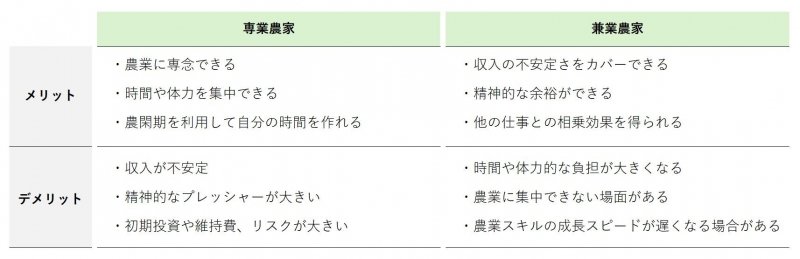

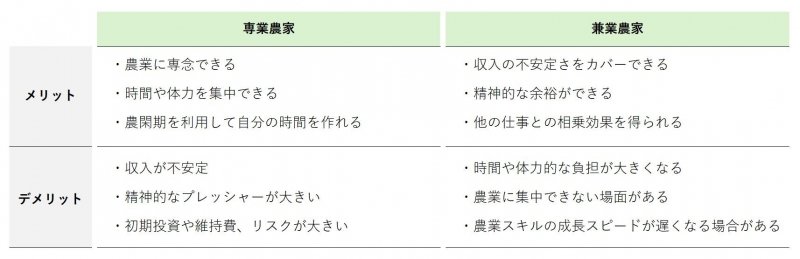

専業から兼業へと経験して実感した、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。

農業だけに集中できるため、追肥や水やり、収穫などの作業を適切なタイミングで行いやすくなります。毎日しっかりと観察することで、害虫や病気の発生などにも早く気付くことができ、結果的に品質の高い野菜を栽培することができます。

一日に使う時間や体力を他の仕事に分散させることなく、農業だけに使えるので、時間や体調管理がしやすくなります。

栽培計画や栽培作物によっては、農繁期に集中して作業し、逆に農閑期には自分の時間を作って休んだり、仕事ではなく他のことに時間を使うといったこともできます。

農業は、天候や野菜の販売価格の相場によって、収入が不安定になりやすい職業です。特に有機農業の場合、害虫や病気の発生によって、計画していた量を生産できないこともあります。

農業収入のみで生活していかなければならないため、収入面の不安から精神的に苦しくなりやすいです。

就農前に必要な農業機械などの初期投資や、毎年必要な種苗代、資材費などのコストが大きく、利益を出せるまで数年かかる場合があります。

他の仕事からの収入があるため、農業収入が不安定な分をカバーでき、リスク分散できます。

農業だけで生活をしていかなければならないというプレッシャーがなく、農業を楽しむ余裕ができます。

農業以外の仕事を通じて学んだことや得た人脈を、農業に生かすことができる場合があります。

他の仕事との両立が必要なため、一日のスケジュールがタイトになってしまうことがあります。農作業に体力を使うことが多いので、その後に別の仕事をする場合は体力的にハードです。

農業以外の仕事で時間が取れなかったりすると、収穫や手入れなどのタイミングを逃してしまったり、病害虫への対処が遅れてしまうことがあります。

専業農家に比べると、栽培方法や販売の向上のための学びや取り組みにつかう時間が少なくなるため、農家として成長するスピードはゆるやかになってしまうことがあります。

このように、専業と兼業、どちらにもメリットとデメリットがあります。私自身、専業で始めたからこそ得られた経験があり、そこから兼業に移行したことで、また新しい視点や可能性に気づくことができました。

最後に、どんな人が専業・兼業農家に向いていると思うかについてまとめました。

専業農家に向いている人

兼業農家に向いている人

専業から兼業へと移行し農業をするなかで感じたのは、「農業には人それぞれのスタイルがあり、正解は一つではない」ということです。

専業として農業一本で勝負するのもよし、収入を安定させながら兼業で農業に挑戦するのもよし。最初は兼業でスタートして後に専業に移行するケースもあれば、私のように専業から兼業にシフトするケースもあります。

私自身は、今後農業と副業の割合が変化することはあるかもしれませんが、有機農業を続けながら収入を安定させられる兼業農家として、これからも続けていきたいと考えています。

自分の暮らし方や価値観に合った働き方を選ぶことができるのも、農業の魅力の一つだと思います。

農業を始めようと思っている方や、農業のスタイルに悩んでいる方にとって、少しでも参考になればうれしいです。

前回の記事では、よりよいトマトづくりに向けて、私自身がどのような工夫をしているかについてご紹介しました。

【農家コラム】有機トマトのおいしさと環境を両立する“土づくり”と“品種選び”

農業に興味をお持ちの方や、農業を始めてみたいと考えている方のなかには、「専業」と「兼業」どちらで農業をするべきか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は私の実体験をもとに、農業を専業と兼業、それぞれの立場で行うことのメリット・デメリットについてお話ししたいと思います。

特に有機農業を行う場合に当てはまることも多いので、興味のある方はぜひ参考にしていただければと思います。

トマトの花

トマトの花私が「兼業」へシフトした理由

農業を始める際、農業一本で生計を立てる「専業」にするか、他の仕事と両立する「兼業」にするか、という選択肢があります。

私の場合は、最初は専業で始め、就農6年目頃から他の仕事と兼業するようになりました。就農当初は農業一本でやっていくつもりでしたが、次のような理由から兼業へとシフトしていきました。

- ハウスが村内にあり、小さな農地が点在しているため、規模拡大が難しい

- 夏秋トマト栽培は夏に作業が集中するが、冬には時間がある

- 害虫や病気による収穫量の変動により、収入が不安定になりやすい

- 農業以外にも挑戦してみたい仕事があった

私は、ハウス栽培のトマトを5aという小規模で新規就農しましたが、この規模では生産量が限られます。特に有機農業を始めてから数年は、害虫や病気が大量発生して予定より早く栽培が終わってしまうこともあり、収入面で不安がありました。

専業トマト農家の場合、ハウス栽培で一人で管理できる適正規模は10aから20aくらいと言われています。その規模で一人で順調に生産・販売することができれば、生活は十分に成り立つと感じていました。

そこで規模拡大を考えましたが、現在の農地の近くには、新たにハウスを建てられる適地が見つかりませんでした。結果的に、少し離れた場所で露地畑を借りるにとどまりました。

この現状を打開するために何ができるだろうかと考え始めたのが、新規就農4年目ごろ。「農閑期である冬の期間を利用して、何か新しいスキルを身につけよう」と思い立ち、農業と両立しやすい在宅ワークを目指して、通信制大学の講座を受講することにしました。

学ぶ内容はマーケティングやITに関することで、農業経営にも生かせる分野でした。当時はコロナ禍で、授業やテストなどがすべてオンラインで完結していたため、農業と両立して自分のペースで学ぶことができました。

もともとパソコンやWeb制作が好きで、大学では農園のWebサイトを制作するなどしていたため、就農6年目の冬にWeb関連の仕事にいくつか応募してみました。そのなかで採用された1社と業務委託契約を結び、農業と両立しながら今まで2年間Webの仕事を続けています。

農業が本業であることを理解いただいたうえで契約できたため、農繁期には稼働量を調整してもらいながら、現在は5aのハウストマトと5aの露地栽培で無理なく両立できています。

農業と副業の収入割合や稼働時間は季節ごとに違い、おおまかに以下の表のような割合になっています。

もし農地を規模拡大できていれば、いまでも専業で農業をしていたかもしれませんが、大学や他の仕事での経験は得られなかったため、兼業に挑戦してみてよかったと思っています。

花粉を集めるマルハナバチ

専業と兼業 それぞれのメリット・デメリット

専業から兼業へと経験して実感した、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。

専業農家のメリット

- 農業に専念できる

農業だけに集中できるため、追肥や水やり、収穫などの作業を適切なタイミングで行いやすくなります。毎日しっかりと観察することで、害虫や病気の発生などにも早く気付くことができ、結果的に品質の高い野菜を栽培することができます。

- 時間や体力を集中できる

一日に使う時間や体力を他の仕事に分散させることなく、農業だけに使えるので、時間や体調管理がしやすくなります。

- 農閑期を利用して自分の時間を作れる

栽培計画や栽培作物によっては、農繁期に集中して作業し、逆に農閑期には自分の時間を作って休んだり、仕事ではなく他のことに時間を使うといったこともできます。

専業農家のデメリット

- 収入が不安定

農業は、天候や野菜の販売価格の相場によって、収入が不安定になりやすい職業です。特に有機農業の場合、害虫や病気の発生によって、計画していた量を生産できないこともあります。

- 精神的なプレッシャーが大きい

農業収入のみで生活していかなければならないため、収入面の不安から精神的に苦しくなりやすいです。

- 初期投資や維持費、リスクが大きい

就農前に必要な農業機械などの初期投資や、毎年必要な種苗代、資材費などのコストが大きく、利益を出せるまで数年かかる場合があります。

兼業農家のメリット

- 収入の不安定さをカバーできる

他の仕事からの収入があるため、農業収入が不安定な分をカバーでき、リスク分散できます。

- 精神的な余裕ができる

農業だけで生活をしていかなければならないというプレッシャーがなく、農業を楽しむ余裕ができます。

- 他の仕事との相乗効果を得られる

農業以外の仕事を通じて学んだことや得た人脈を、農業に生かすことができる場合があります。

兼業農家のデメリット

- 時間や体力的な負担が大きくなる

他の仕事との両立が必要なため、一日のスケジュールがタイトになってしまうことがあります。農作業に体力を使うことが多いので、その後に別の仕事をする場合は体力的にハードです。

- 農業に集中できない場面がある

農業以外の仕事で時間が取れなかったりすると、収穫や手入れなどのタイミングを逃してしまったり、病害虫への対処が遅れてしまうことがあります。

- 農業スキルの成長スピードが遅くなる場合がある

専業農家に比べると、栽培方法や販売の向上のための学びや取り組みにつかう時間が少なくなるため、農家として成長するスピードはゆるやかになってしまうことがあります。

このように、専業と兼業、どちらにもメリットとデメリットがあります。私自身、専業で始めたからこそ得られた経験があり、そこから兼業に移行したことで、また新しい視点や可能性に気づくことができました。

どんな人に向いている?

最後に、どんな人が専業・兼業農家に向いていると思うかについてまとめました。

専業農家に向いている人

- 「農業一本で生きていきたい」という強い情熱のある人

- 体力に自信のある人

- ある程度の蓄えがあり、収入の波を覚悟できる人

兼業農家に向いている人

- 収入の安定を優先したい人

- 農業以外の仕事にも挑戦したい人

- 複数の仕事をこなせる計画性のある人

専業から兼業へと移行し農業をするなかで感じたのは、「農業には人それぞれのスタイルがあり、正解は一つではない」ということです。

専業として農業一本で勝負するのもよし、収入を安定させながら兼業で農業に挑戦するのもよし。最初は兼業でスタートして後に専業に移行するケースもあれば、私のように専業から兼業にシフトするケースもあります。

私自身は、今後農業と副業の割合が変化することはあるかもしれませんが、有機農業を続けながら収入を安定させられる兼業農家として、これからも続けていきたいと考えています。

自分の暮らし方や価値観に合った働き方を選ぶことができるのも、農業の魅力の一つだと思います。

農業を始めようと思っている方や、農業のスタイルに悩んでいる方にとって、少しでも参考になればうれしいです。

【農家コラム】 新規就農からの有機トマト農家への挑戦

SHARE