「キャベツ400円時代」は市場のDX化で変えられるか? ──青果市場を改革する「fudoloop」の挑戦

キャベツ1玉400円の裏にある“知られざる現実”

スーパーマーケットでキャベツが1玉400円──そんな価格を目にして「高すぎる」と感じたことは誰しもあると思います。ですが、その背後にある価格高騰の理由、キャベツの流通に携わる青果市場側のリアルな事情を知る人は、実はとても少ないのが現実です。

「相対取引」(あいたいとりひき)と言われる直接取引が主な青果市場では、野菜の出荷数、市場のニーズなどによって日々取引価格が変動しています。ですが、情報の共有がスムーズではないために、必要以上に高価格にせざるをえないというケースもあるのです。

今回は、こうした青果市場の情報共有の根本的な課題に向き合い、デジタルの力でその改革に挑むプラットフォーム「fudoloop」(フードループ)を開発した、日本事務器株式会社の高松克彦さんにお話をうかがいました。

日本事務器株式会社の高松克彦氏

日本事務器株式会社の高松克彦氏利益わずか0.36%──青果市場を追い詰める“見えない課題”

青果市場はもともと、1918年の「米騒動」をきっかけに、国の法整備のもとに整備された公的流通インフラでした。

かつては町の八百屋が主な買い手でしたが、今ではスーパーマーケットや量販店が主力。販売方法も独特な言葉と単位で売買する「競り」だったものが、現在は「予約販売(相対販売)」が主流となっています。

2025年4月現在、全国の青果市場の92.7%が相対販売で占められており、昔ながらの「競り」の光景を見ることはほとんどなくなりました。(出典:農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について|令和6年9月 大臣官房 新事業 ・食品産業部 食品流通課」 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/#siryo)

一方、生産者の販売先も、JAか青果市場かという二者択一でしたが、個人で直接スーパーやネット通販で販売するいわゆる「市場外流通」が増加。アナログな業務体制や情報共有では、そういった多様化した新しい流通網に対して、市場が追いつけなくなりつつあるのです。

「一番大きく変わったのは、消費者が八百屋ではなくスーパーなどで買うようになったことです。それは市場が主導したわけではなく、消費者の行動がマーケットを変え、それに伴い、購入する野菜自体も変わっていきました。そういった変化に対して、市場側は内部変革ができず、価値も変化させられていないのではないかと、私たちは考えています」

相対取引が抱える“価格の歪み”

冒頭の野菜が高い、手に入らない、という状況を招いている最大の理由は、「青果市場の利益が出ていないこと」だと高松さんは言います。

「市場には値段を決める価格形成機能というものがあります。以前なら、欲しい人と売りたい人が競りの現場にいて、需要と供給のバランスが目の前で把握できました。ですが、現在は相対取引が大半なので、事前情報でほとんどの価格は決まってしまうんです。

それなのに、生産者がどのタイミングでどれくらい出荷できるかという供給側の最も大事な情報を、生産者と市場が共有できておらず、市場が把握しきれていないのが現状です。

しかも、2022年度(令和4年度)の中央卸売市場における青果卸業者の平均営業利益率は、わずか0.36%でした。これは全産業平均の2.1%と比べて極めて低く、ほとんどの卸業者が赤字すれすれで運営しているという状況です」

競りの消滅と、共有されない供給情報

こうした低収益構造の原因のひとつが、市場の業務プロセスの“非効率さ”にあると、高松さんは考えています。

「青果市場が相対取引になっていった理由は、生産者が旬や季節に合わせて作ったものを八百屋が仕入れるかたちから、年間を通して定番の食材をスーパーなどが求めるようになっていたためです。そういったマーケットニーズの変化に対して、これまで青果市場側は受動的に受け入れているだけでした。

ですが、消費者のニーズの高まりによって生産者側の意識が変わったことで、やっと青果市場側もDX化を進めなければいけないと気づき始めたのだと思います」

現在でも、青果市場側が生産者の出荷予測量を知る手段は、いまだに「電話とFAXが中心」だと言います。

「現場では青果卸がJAや農家に電話をかけまくり、“来週はキャベツ何箱出せそう?”と1件ずつ聞き取りをしています。しかも、その情報も確かな根拠がないことが多いのです。

2024年の初頭に、キャベツの価格が1玉500円近くにまで高騰したことがありましたが、農林水産省は“2月以降は供給が増えるので価格は落ち着く”とコメントしていました。しかし、実際には価格はさらに上がった。なぜかといえば、しっかりした出荷量の予測データがないため、競りの時代には目の前でわかった需要と供給のバランスがわからず、アンバランスな価格形成しかできなくなっているからです」

“電話とFAX”からの脱却──市場を変える「fudoloop」

こうした現場の混乱を解消するために高松さんたちが立ち上げたのが、「fudoloop(フードループ)」という青果市場と生産者をつなぐ情報プラットフォームです。

「fudoloopでは、生産者が出荷予定数量をアプリに入力してもらうことで、その情報を青果卸業者が把握できます。これにより、販売先である量販店との価格交渉において“根拠”をもって話ができるようになる。いわば、価格交渉の“武器”を得ることができるんです」

「fudoloop」の生産者側の入力画面。生産者がアプリで入力してくれることで、市場側もその日の全体数量が見え、適正な価格形成を行いやすくなる

「fudoloop」の生産者側の入力画面。生産者がアプリで入力してくれることで、市場側もその日の全体数量が見え、適正な価格形成を行いやすくなる市場では多くの場合、野菜がどれだけ入荷するかわからないまま価格を設定せざるをえず、量販店の言い値に従わざるを得ない構図がありました。それが、出荷予測のデジタル化によって変わろうとしています。

アプリで出荷予測を可視化し、価格交渉に武器を

しかし、「fudoloop」も、最初からすんなり現場に受け入れられたわけではありません。

「最初の数年は否定の連続でした。『生産者はそんなものに入力しない』『ツールが難しすぎる』『自分たちの経験を否定された気がする』──そうした声ばかりでした」

生産者は持続的な農業を実現するために、大なり小なりデジタルツールやスマート農業などを導入していますし、スマホなども当たり前のように活用しています。一方で、青果市場にはそういったDX化への危機感や必要性を感じる人が多くなく、アナログなやり方でできてしまっていたことも、DX化が進みにくかった理由のひとつでした。

「デジタル化によって、自分たちが築いてきた職人的な、経験で磨かれてきた対面や電話でのスキルが否定されて、必要とされなくなるのではないか、という不安もあったようです。ですが実際には、出荷予測をより詳細に把握できることで、これまでよりも価格交渉で少しでも高く売れるようになれば、デジタル化の意味が実感できると思います」

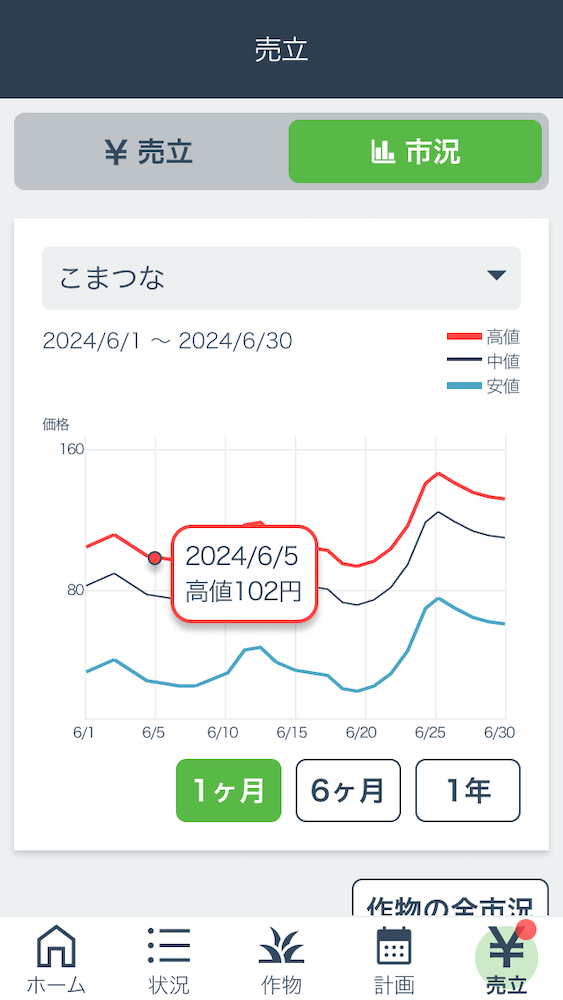

「fudoloop」にある作物ごとの市場価格の推移。適正価格の中で最も利益が出せる価格形成に生かせる

「fudoloop」にある作物ごとの市場価格の推移。適正価格の中で最も利益が出せる価格形成に生かせる風向きが大きく変わったのは、1カ月の無料体験を提供し、生産者側が使ってくれるようになってから。市場関係者も一緒にツールをさわる中で、その有用性を肌で感じてもらえました。

「生産者が笑顔で“これ便利だね!”と言ってくれるのを見て、青果市場の方も“じゃあ使ってみようか”と気持ちが変わっていきました。ようやく市場関係者の“経験を否定するツール”ではなく、“経験を生かすツール”だと理解してもらえたのです」

現場の否定から共感へ ──経験を活かしたDXへの道のり

さらに、「fudoloop」を通じた情報伝達が済むことで、市場と生産者の間でこれまでになかった新しい“対話”を生み出す装置にもなりました。

「今までは電話で“1週間後はキャベツを何箱くらい出荷できそう?”“20箱かな”という電話を、地域の農家に確認するのが青果市場の重要な仕事のひとつでした。多数の確認が必要で、つながるとも限らないため、そういった要件だけで通話が終わっていたのだそうです。

ですが、そういった情報は『fudoloop』ですでに把握できるようになってから、“来月から何を作ろうか?”“今年は天候がこうだったから来年はこうしたいね”といった“未来の話”につながるようになったのだそうです」

生産者と青果市場の間で、確認事項以外の“本音の会話”が生まれることで信頼関係も強化され、市場側から提案や相談ができる「攻めの取引」も可能になり、コミュニケーションの質が一変したといいます。

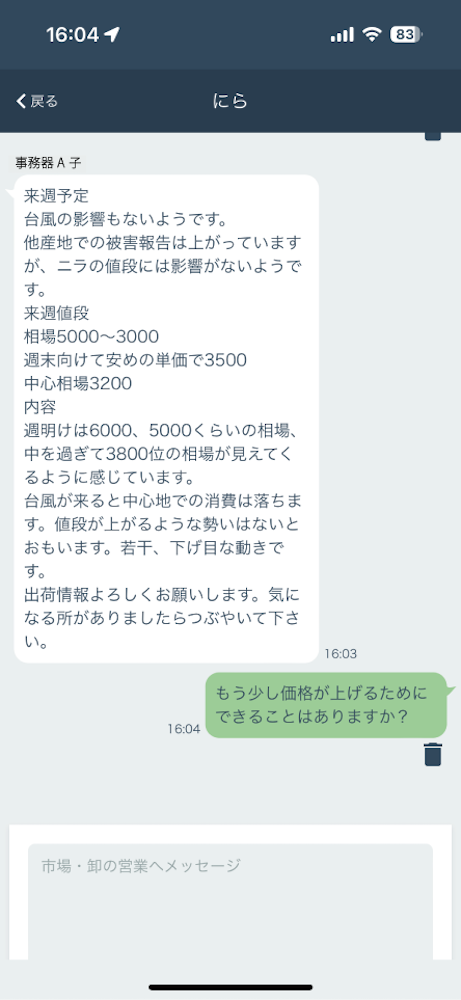

「fudoloop」内のチャット機能による情報共有は、野菜を作った生産者の思いを聞きつつ、最良の販売価格を決めていく一助にもなる

「fudoloop」内のチャット機能による情報共有は、野菜を作った生産者の思いを聞きつつ、最良の販売価格を決めていく一助にもなる農業も流通も消費者も、“みんなが得をする価格”へ

長いデフレ景気と低賃金が続き、「安ければいい」という価値観が根強い消費者たち。しかし、その価格は農業という産業を考えた時に果たして“適正”なのか。高松さんはこう問いかけます。

「私たちは“納得できる価格”を提供したいんです。作り手が苦しんでいる安値は持続可能ではないし、結果的に消費者も損をする。みんなが得をする価格、それこそが“適正価格”です」

たとえば、道の駅では町のスーパーなどと比べてやや高い商品もありますが、それを作った地元の生産者の顔が見えて、新鮮さなどが伝わる商品には、人はお金を出しています。

同様に、「fudoloop」でも、将来的にはキャベツ一玉にQRコードを付け、誰がどう育てたのかを消費者がスマホで見られるような仕組みも目指していると言います。

未来の市場は“営業型”へ──fudoloopが描く20年後

「fudoloop」のような流通をスムーズにするプラットフォーム自体はこれまでも存在していました。ですが、スマート農業というくくりではなかなか語られなかった分野でもありました。それは、消費者が直接関わる部分ではない、裏方としての存在であったということもあると思います。

外部からの改善が難しかった青果市場の流通プラットフォームによるDX化を、農業をメインとしていない日本事務器が実現できたのは、同社が大切にしてきたDNAにありました。

「スマート農業や農業DXというと、どうしても生産に関わるものになりがちですが、我々は販売に注目しました。というのも、弊社は創業100年を超えるBtoB向けの企業だからです。

事務効率を改善して利益を生み出すのは、弊社のDNAでもあります。農業課題を解決するため、というよりも、我々の強みをどう生かしたら青果市場の困りごとを解決できるか、という視点から生まれたのが『fudoloop』というサービスなのです」

最後に、高松さんに20年後、30年後の青果市場・農産物流通の未来像を尋ねてみました。

「今の青果市場は“販売”しかしていません。でもこれからは“営業”の時代。つまり、自分たちから商品や価値を提案していくスタイルに変わるべきですし、変われると思っています」

営業とは、相手に価値を伝えること。そのためには、データに裏打ちされた提案力が必要です。「fudoloop」がそれを支えるインフラになると、高松さんは信じています。

「最終的には、生産者・市場・小売・消費者すべてが“つながる”ことで、食の世界に納得と安心が広がっていく。そんな“食のループ”を完成させるのが私たちの夢です」

SHARE