なぜ「農地」は自由に売買・転用できないのか? 日本の食を守る土地のルールとは

「農地」という言葉は、誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。ですが、その意味を正しく理解できている人は意外と少ないかもしれません。

私たちの身近にある畑や田んぼは、見た目には所有者が自由に使えそうに思えますがが、実は「農地」である限り、その活用には厳しいルールが設けられています。そして、人口減少とともに海外からの移住者が増えると予想され、食料安全保障の観点から日本国内での農作物の供給を考えていかなければならないいま、とても重要な課題になりつつあります。

今回は、「農地」の定義や種類、自由に売買や転用できない背景、そして未来に向けてどう維持していくべきかを解説していきます。

「農地」の定義とは? 「農地法」で定められた特別な土地

農地は、農地法第二条により「耕作の目的に供されている土地」と定義されています。ここでいう耕作とは、耕し、種をまき、肥料を施すといった、作物を育てる一連の行為を指します。

このような土地は、たとえ個人所有であっても自由に用途を変えることはできません。ある日突然、住宅を建てたり、お店を作ったり、まったく別の用途に使えるかどうかは、地域ごとに条件が定められています。

そして農地は、市区町村の農業委員会を通して「農地台帳」で管理され、国の食料供給を守るための大事な土地として、厳しく取り扱われているのです。

作物によって異なる農地の種類|田・畑・果樹園など

農地とひとくちに言っても、「田」「畑」「果樹」など、用途や耕作方法に応じた分類があります。

- 畑:野菜などを露地で育てている耕作地

- 田:水を使って米などを育てている耕作地

- 果樹園:果物の木を育てている土地

これ以外にも、きれいな水の中で栽培しているわさび園や、農作物の苗や種取りのために栽培している土地、茶畑なども農地です。また、ビニールハウスで野菜などを育てている土地は、コンクリートで地面を覆うなど、一定の要件を満たすことで「農地」として認められます。

最近では、農地の定義である「耕作」をせずに放置された「休耕地」や「耕作放棄地」もありますが、これらも一定の条件を満たすと「農地」として扱われます。

なぜ「農地」は自由に売買・転用できないのか?

農地がこのように大切に扱われる背景にあるのは、日本の食料自給と環境保全のためでした。冒頭の疑問の答えは、農地法によって、「農地の権利移動(売買や貸借)」や「転用(宅地・店舗等への変更)」に対し、農業委員会や都道府県知事の許可が必要とされているから、ということになります。

ただし、すべての農地が転用できないわけではありません。

例えば、すでに市街地であり、道路などを整備する計画がある「市街化区域」の農地を宅地にする場合は比較的容易に許可されます。市街化区域は、都市の発展を目的とした「都市計画法」という法律により管理されています。

逆に、自然環境や農地の保護を優先している「市街化調整区域」や、より強力に農業生産を強めたいと考えられている「農業振興地域」内の農地は、転用に厳しい制限がかけられています。

●農地に関連する主な地域・区域区分

- 市街化区域……都市計画法で定められた、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと

- 生産緑地区域……市街化区域内の農地のうち、緑地機能や公害・災害防止、農林漁業との調和に役立つことから計画的に保全することを目的とした農地

- 市街化調整区域……都市計画法で定められた、市街化を抑制し、農地や自然環境を保護する目的で指定された区域

- 農業振興地域……農業の発展を促進するための施策が計画的に推進されている、特に農業振興を目的とした地域

非農家が農地を取得するためには? 4つの条件

このように簡単には授受ができない農地ですが、土地を持っていない新規就農者であっても農地を取得することは可能です。

基本的に農地は農家同士で売買されますが、非農家でも以下の4つの条件を満たすことで取得可能です。

- 所有または借用するすべての農地を効率的に耕作する

- 取得者自身が常時農作業に従事する

- 一定面積以上の農地を経営する

- 周囲の農地に悪影響を与えない

非農家の個人の場合、最初からすべてを完璧にこなすことは難しいかもしれませんが、今後農家として活動することを証明する計画などをしっかり立てることができれば、農地を取得することができます。

さらに、農地を探す個人にとって最も現実的な方法が、「農地バンク」の活用です。

農地バンクは「農地中間管理機構」が行っている施策で、農地バンクが間に入ることで、個人間での土地の売買でありがちな貸借トラブルなどを回避できます。特に、契約書作成や登記の代行もしてくれるため、農地を借りる側・貸す側双方にとってメリットがあります。

農地の所有者は、自分自身が耕作できなくなってしまったとしても、先祖代々受け継いできた土地を譲り渡すということに対して強い責任感と抵抗感があります。そのため、マンションなどの不動産の賃貸や売買と同様に、農地についても間に農地バンクを介すことで、個人的な感情ではなく、正しく使える農業の担い手に農地を集約することができるというわけです。

耕作放棄地の増加とその影響

そんな農地ですが、現在最も大きな課題は、国内の農地の約30%が耕作放棄されていることです。

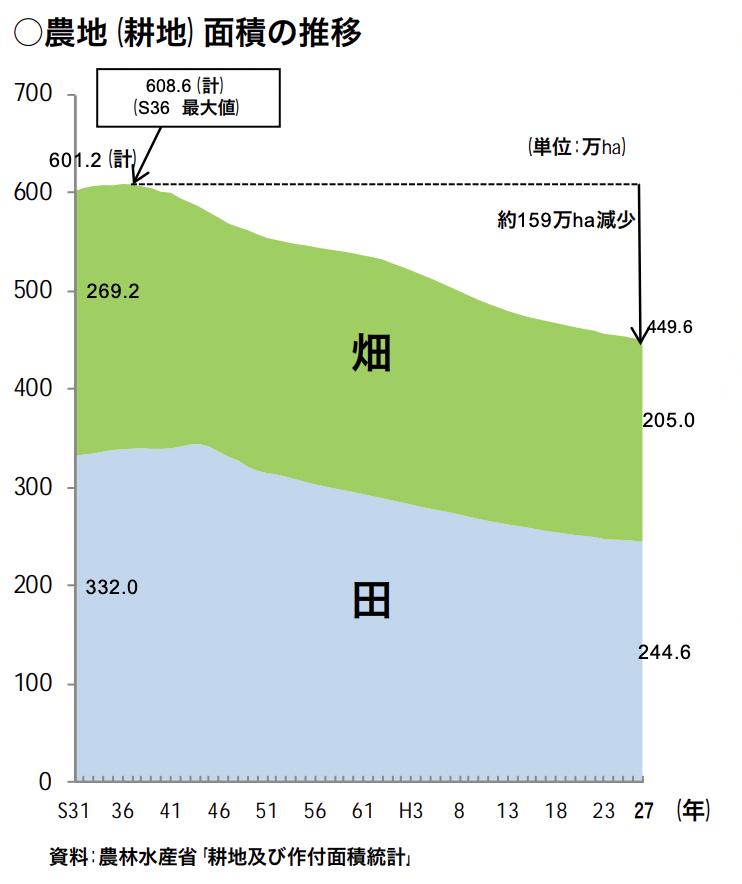

日本の農地面積は昭和36年の約609万haから、平成27年には449万ha、そして令和6年には427万haまで減少しています。その主な理由が農地からの転用と耕作放棄と言われています。

特に耕作放棄地については、農業現場の高齢化、後継者不足と同時に、日本の人口減少が重なり、担い手がまったく増えていません。その上、近接する他の農地や生産者、地域に対しても以下のような問題を引き起こしています。

- 害虫などの発生のきっかけ

- 生産量の減少による日本の食料自給率の低下

- 地域の景観や防災機能の劣化

- ごみの不法投棄の格好の場所

- 土地所有者の農業や環境への無関心

こうした課題に対し、ソーラーシェアリング(農業×発電)や、衛星データを活用した耕作放棄地の検出とマッチング事業、農地の売買を専門に行うビジネスなども登場。農地を必要とする人と、農地を活用できていない人をマッチングすることで、持続可能な農業のかたちが模索されています。

スマート農業と農地整備|未来に向けた農地の活用

耕作放棄地が増える理由の一つである人手不足を解決するためには、AI・ロボット・ドローンといったスマート農業の活用も進められています。

ただし、こうした効率的な農業を実現するには、農地の整備をセットで行うことが不可欠です。

たとえば、人間が運転しなくても土を耕してくれる自動運転トラクターを効率よく運用するには、農地の大区画化や自動運転でも移動できるような農道の整備が必要です。

また、農業用ドローンによる播種・防除などをより効率的に行うのにも、異なる生産者の圃場がバラバラに並んでいるよりも、ひとつの圃場をまとめることで、効率が大幅にアップします。同時に、安全にバッテリー交換や薬剤の投入、まとめて自動航行できるような見通しのいい飛行スペースの確保なども求められています。

さらに、GIS(地理情報システム)を活用した土壌・気象・履歴データの可視化により、農地ごとの生育ムラや施肥などを効率化したり、不要な場所への施肥を抑えてコスト削減することもできるでしょう。

スマート農業関連施設の設置は可能か?

農地には植物工場などのスマート農業を実施する施設を設置することもできます。植物工場には、主に「太陽光利用型」と「人工光利用型」の2種類があり、太陽光と人工光を併用するタイプのものもあります。

ガラス温室やビニールハウスを用いた太陽光利用型であれば、農地転用の手続きは必要ありません。また、コンクリートを用いた人工光利用型についても、2018年の農地法改正によって農地と認められたため、農地転用の手続きをしなくても植物工場を設置することが可能になりました。

これからの「農地」のあり方

「農地」は国にとっても国民全体にとっても、重要な食料生産のための土地であり、その担い手である農業生産者も国として守るべき重要な担い手です。

ですが、担い手の高齢化や後継者不足のために、作りたくても作れず耕作放棄地となってしまったり、離農せざるをえない状況が数十年も続いてきました。意欲を持って新規就農する方もいますが、国家として食料自給率や輸入に依存する状況を改善するためには、一定の生産能力を持った大規模生産者も必要です。

そのために、労力を減らし、農業経験が浅くても生産に携われるスマート農業の技術の活用は、これからの日本の農業では必須となっていくでしょう。

同時に、農業に従事しないまま農地を相続した方に対して、個人の責任としてしまうことにも無理が生じ始めています。農業に一切関心がなくても、農地の値上がりを待って簡単に手放そうとしない気持ちも理解できる一方で、地域の農業生産者の迷惑になることもある、ということはまだまだ理解されていません。

しかし、図らずも「令和の米騒動」により、一般消費者の生活にも影響が及ぶようになったことで、このような日本の農地の課題が知られることになりました。

2024年から始まった米不足と米の急激な値上がりといった「令和の米騒動」により、これまで農業に関心を持たなかった消費者も、日本の農業の現状、輸入頼みの食材の問題、食料自給率の問題などに気づくきっかけが生まれました。

生産調整のようなかたちであえて多く作らなかった主食米も、2025年(令和7年)は作付け意向が増加しているなど、高齢化と担い手不足による離農の増加から、担える人材へ農地を預けたり譲ったりする動きも増えていると言われています。

農地は、単なる食料生産の場にとどまらず、環境保全や地域づくりなど、多様な機能を持つ重要な資源でもあります。日本ならではの美しい自然の景観を育み、さまざまな植生による生物多様性を保全し、農業を中心とした地域コミュニティの絆を深める役割も果たしています。

近年では、AIやIoTといったスマート農業技術の活用によって、これまで農業に携わって来なかった新規就農者や農業を志す企業などにも、新たな可能性が広がりつつあります。

食料生産を担ってくれる農業生産者が持続可能な農業を実現し、地域社会に貢献していくためには、農地バンクなどを用いて農地を必要とする人たちとそれを応援したいと考える土地の所有者の間で、適切な活用を促していくと同時に、生産性と品質をさらに向上させ、農地の機能性を最大限に生かす取り組みを進める必要があるでしょう。

農地をめぐる事情について|農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html

富里市「農地とは」

https://www.city.tomisato.lg.jp/0000000899.html

農地転用手続き代行ワンストップセンター「市街化区域、市街化調整区域内の農地転用について」

https://nochi-tenyo.com/%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E8%BB%A2%E7%94%A8/%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%8C%96%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E3%80%81%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%8C%96%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%86%85%E3%81%AE%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E8%BB%A2%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84/#i-3

熊谷市「農地区分ってなに? 農地転用について、説明します。」

https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/nogyo/nougyoiinkai/tetsuzuki/nouchikubun.html

農林水産省「自動走行農機などに対応した農地整備の手引きについて」

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/tyotei/kizyun/attach/attach/pdf/tebiki-56.pdf

【連載】いまさら聞けない「農業」のハナシ

- なぜ「農地」は自由に売買・転用できないのか? 日本の食を守る土地のルールとは

SHARE