米高騰の原因と言われる「概算金」は必要悪? 米農家・消費者それぞれの立場から考える

備蓄米の放出がほぼ完了し、令和7年産(2025年産)の新米が出回り始めましたが、店頭での米価は4000円台後半から5000円台と、依然として高値で推移しています。

その価格に関連してしばしば話題になっているのが、「概算金」という言葉。この「概算金」が高騰していることが小売価格に影響している、というのです。

今回は、「概算金」の意味、なぜ「概算金」が高騰しているのか、「概算金」が高くなると何が起きるのか、などについて簡単に説明して行きます。

多くの農家は秋に収穫を終えると、玄米をJA(農協)などの集荷団体に出荷します。ところが、この段階では最終的な販売価格が決まっていません。

JA等は農家から米を集め、卸売業者や小売業者に販売しますが、価格は需給や等級によって決まり、検査や流通に時間がかかるため、確定まで数ヵ月~1年近く要することもあります。

しかし、この間農家にまったくお金が入らなければ、肥料や農薬代の支払いもできず、生活費の確保が難しくなります。そこで登場するのが「概算金」です。

「概算金」とは、農家が出荷した米に対してJA等が前払いする代金のこと。米農家が当座の資金繰りを支えるための重要な収入源になります

そして、販売終了後、経費を差し引いた最終価格との差額が「精算金」として支払われます。

この「概算金」の金額は県単位で全農県本部・経済連が決めており、県単位で提示された概算金をもとに、各JAが農家に対して独自の「概算金」を提示しています。

最近、頻繁に「概算金が高騰しているため、新米価格が上がっている」というニュースが流れています。これは一体、どういうことでしょうか?

JAにとって概算金は「仕入値」です。仕入値が上がれば、販売価格も必然的に上がり、小売価格の上昇につながります。そして、高い値段で仕入れたお米なので、小売店はより高値で店頭販売することになります。これが、概算金が高騰しているから小売価格が下がらないメカニズムです。

それならば、JA等が「概算金」を上げなければ、米価はそれほど上がらずに済むはずです。では、なぜいま「概算金」が上がっているのでしょうか?

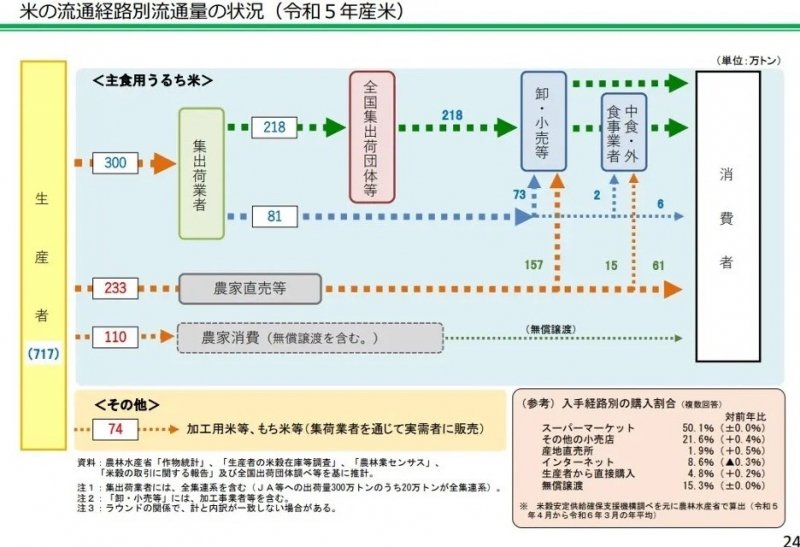

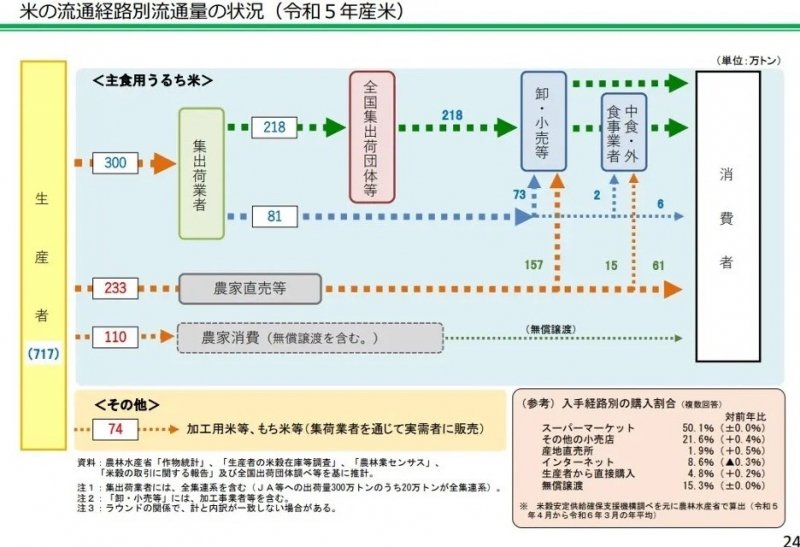

それは、JA等と商社や卸業者などのそれ以外の集荷業者との間で、激しい集荷競争が起こっているからです。2023年(令和5年)産米の例をとって、米の流通経路を説明しましょう。

2023年産米の流通経路別シェア(出典:農水省『米をめぐる状況について』)

2023年産米の流通経路別シェア(出典:農水省『米をめぐる状況について』)

2023年に生産された米(主食用のうるち米)は、①集荷業者(JA等)300万t、②農家直売等のいわゆる直販(BtoC)233万t、③農家消費110万t、という3つの経路に分かれて消費されています。このうち「概算金」が関わるのが①JA等→卸業者等→小売店→消費者へと回る分です。

ところが近年、②の商社や卸売業者が農家や産地のJAと直接契約を結ぶ形が増えており、JA等の集荷シェアが減少しているのです。これが顕著に表れたのが2024年(令和6年)であり、「令和の米騒動」の原因の1つとなりました。

では、「概算金」はこれまでいくらくらい支払われてきたのでしょうか。

残念ながら概算金についての全国的な統計データは公開されていませんが、ニュースなどで発表されてきた各地の概算金を調べてみると、1990年代前半は1万5000円超/60kgも珍しくありませんでしたが、2000年代以降は需要減で下落。2010年には9000円台/60kgの例もありました。

さらに、2020年頃にはコロナ禍の影響を受けて業務用需要が減り、米価が大きく下落。それにつられるように、多くのJA等で概算金は1万円/60kg前後にとどまりました。その後、2022年以降は需給調整や生産調整の効果もあってやや持ち直し、1万円を超える地域も出てきています。

非常にざっくりですが、概算金は市場動向に左右されながらも、1万2000円前後で低空飛行を続けてきた、ということができます。

一方、農家の立場に立つと、1万2000円の概算金では食べていくのは難しい、と言われています。個人経営(夫婦営農)の限界と言われる20~30ha程度の水田を管理する農家の生産費が1万1881円/60kgとなれば、次世代への継承が難しいと考える生産者が増えるのも、無理はありません。

出典:米の作付規模別60kg当たり生産費(令和5年産) 」 農水省

そして、最も多くの米を集荷しているJA等の概算金が上がるということは、JA等とライバル関係にある商社なども価格で対抗する必要が出てきます。農家からすればより高い金額で買い取ってくれるところに売りたいため、商社側も「概算金」の影響を受けて買取金額を上げることになり、結果的に米価全体も上がってしまった、というのが実情です。

2025年産米に関するニュースを見る限り、「概算金」は間違いなく高騰しています。2万7000円〜2万8000円という産地も見られます。夏の猛暑が続いたことで、白濁米の割合が上がってしまう=一等米比率が下がるようなことになれば、さらに小売価格の上昇圧力になることでしょう。2025年産米も米価が下がる兆しは見えません。

しかし、「概算金」の高騰は悪なのかといえば、必ずしもそうとは言い切れません。

米は私たちの食卓に欠かすことはできませんし、スーパー等の店頭で並ぶ米の価格上昇に、消費者は敏感に反応しがちです。一方で、米の値段を決める背景には、「概算金」だけでなく、前述のような複雑な流通の仕組みがあります。農家の高齢化と減少が同時進行している中で、地域農業だけでなく、国民の主食である米生産の担い手が消えている、地域社会が存亡の危機に瀕している、と言い換えることもできます。

消費者にとって無理なく購入できる米価と、農家にとって持続可能な「概算金」のバランスが重要です。そのために、「概算金」の仕組みを理解し、安定した農業政策を消費者も農家も考えていく必要があるでしょう。

その価格に関連してしばしば話題になっているのが、「概算金」という言葉。この「概算金」が高騰していることが小売価格に影響している、というのです。

今回は、「概算金」の意味、なぜ「概算金」が高騰しているのか、「概算金」が高くなると何が起きるのか、などについて簡単に説明して行きます。

JAが生産者に支払う「概算金」とは?

多くの農家は秋に収穫を終えると、玄米をJA(農協)などの集荷団体に出荷します。ところが、この段階では最終的な販売価格が決まっていません。

JA等は農家から米を集め、卸売業者や小売業者に販売しますが、価格は需給や等級によって決まり、検査や流通に時間がかかるため、確定まで数ヵ月~1年近く要することもあります。

しかし、この間農家にまったくお金が入らなければ、肥料や農薬代の支払いもできず、生活費の確保が難しくなります。そこで登場するのが「概算金」です。

「概算金」とは、農家が出荷した米に対してJA等が前払いする代金のこと。米農家が当座の資金繰りを支えるための重要な収入源になります

そして、販売終了後、経費を差し引いた最終価格との差額が「精算金」として支払われます。

この「概算金」の金額は県単位で全農県本部・経済連が決めており、県単位で提示された概算金をもとに、各JAが農家に対して独自の「概算金」を提示しています。

「概算金」の高騰で米価が上がる仕組み

最近、頻繁に「概算金が高騰しているため、新米価格が上がっている」というニュースが流れています。これは一体、どういうことでしょうか?

JAにとって概算金は「仕入値」です。仕入値が上がれば、販売価格も必然的に上がり、小売価格の上昇につながります。そして、高い値段で仕入れたお米なので、小売店はより高値で店頭販売することになります。これが、概算金が高騰しているから小売価格が下がらないメカニズムです。

それならば、JA等が「概算金」を上げなければ、米価はそれほど上がらずに済むはずです。では、なぜいま「概算金」が上がっているのでしょうか?

それは、JA等と商社や卸業者などのそれ以外の集荷業者との間で、激しい集荷競争が起こっているからです。2023年(令和5年)産米の例をとって、米の流通経路を説明しましょう。

2023年産米の流通経路別シェア(出典:農水省『米をめぐる状況について』)

2023年産米の流通経路別シェア(出典:農水省『米をめぐる状況について』)2023年に生産された米(主食用のうるち米)は、①集荷業者(JA等)300万t、②農家直売等のいわゆる直販(BtoC)233万t、③農家消費110万t、という3つの経路に分かれて消費されています。このうち「概算金」が関わるのが①JA等→卸業者等→小売店→消費者へと回る分です。

ところが近年、②の商社や卸売業者が農家や産地のJAと直接契約を結ぶ形が増えており、JA等の集荷シェアが減少しているのです。これが顕著に表れたのが2024年(令和6年)であり、「令和の米騒動」の原因の1つとなりました。

従来の「概算金」では農家は生活できない

では、「概算金」はこれまでいくらくらい支払われてきたのでしょうか。

残念ながら概算金についての全国的な統計データは公開されていませんが、ニュースなどで発表されてきた各地の概算金を調べてみると、1990年代前半は1万5000円超/60kgも珍しくありませんでしたが、2000年代以降は需要減で下落。2010年には9000円台/60kgの例もありました。

さらに、2020年頃にはコロナ禍の影響を受けて業務用需要が減り、米価が大きく下落。それにつられるように、多くのJA等で概算金は1万円/60kg前後にとどまりました。その後、2022年以降は需給調整や生産調整の効果もあってやや持ち直し、1万円を超える地域も出てきています。

非常にざっくりですが、概算金は市場動向に左右されながらも、1万2000円前後で低空飛行を続けてきた、ということができます。

一方、農家の立場に立つと、1万2000円の概算金では食べていくのは難しい、と言われています。個人経営(夫婦営農)の限界と言われる20~30ha程度の水田を管理する農家の生産費が1万1881円/60kgとなれば、次世代への継承が難しいと考える生産者が増えるのも、無理はありません。

出典:米の作付規模別60kg当たり生産費(令和5年産) 」 農水省

そして、最も多くの米を集荷しているJA等の概算金が上がるということは、JA等とライバル関係にある商社なども価格で対抗する必要が出てきます。農家からすればより高い金額で買い取ってくれるところに売りたいため、商社側も「概算金」の影響を受けて買取金額を上げることになり、結果的に米価全体も上がってしまった、というのが実情です。

「概算金」と米価のバランスが大切

2025年産米に関するニュースを見る限り、「概算金」は間違いなく高騰しています。2万7000円〜2万8000円という産地も見られます。夏の猛暑が続いたことで、白濁米の割合が上がってしまう=一等米比率が下がるようなことになれば、さらに小売価格の上昇圧力になることでしょう。2025年産米も米価が下がる兆しは見えません。

しかし、「概算金」の高騰は悪なのかといえば、必ずしもそうとは言い切れません。

米は私たちの食卓に欠かすことはできませんし、スーパー等の店頭で並ぶ米の価格上昇に、消費者は敏感に反応しがちです。一方で、米の値段を決める背景には、「概算金」だけでなく、前述のような複雑な流通の仕組みがあります。農家の高齢化と減少が同時進行している中で、地域農業だけでなく、国民の主食である米生産の担い手が消えている、地域社会が存亡の危機に瀕している、と言い換えることもできます。

消費者にとって無理なく購入できる米価と、農家にとって持続可能な「概算金」のバランスが重要です。そのために、「概算金」の仕組みを理解し、安定した農業政策を消費者も農家も考えていく必要があるでしょう。

【コラム】これだけは知っておきたい農業用語

- 「均平化」は水稲栽培の新常識! 品質・効率・収量アップ実現のための必須技術

- 限られた農地をどう使う?二毛作・二期作・再生二期作の基礎知識

- 「業務用米」は本当に味が劣る? インバウンド需要や外食産業を支える品種・流通・食味の最新事情

- 米高騰の原因と言われる「概算金」は必要悪? 米農家・消費者それぞれの立場から考える

- 日本の「食料自給率」はなぜ低いのか? 問題点と解決策を考える【2025年最新版】

- 田植えをしないお米づくりが当たり前に? ──日本で広がる「直播栽培」の新常識

- 「百姓」は差別用語? 「農家」と「生産者」はどう違う? 呼び方で変わる“農業”のイメージ

- 「減反政策」の廃止で、日本の稲作はどう変わったのか 「令和の米騒動」を契機に米政策を考える

- 「無農薬野菜」「オーガニック野菜」「有機野菜」はどう違うのか

- いまさら聞けない農業の「単位」のハナシ。「一反」や「一町歩」ってどういう意味?

- 話題の「カーボンクレジット」って何? 環境保護とビジネスの両面で学ぼう

- IPM防除(総合的病害虫・雑草管理)とは? 農薬だけに頼らない最新取り組み事例

- 「遺伝子組み換え」の安全性とは? なぜ賛否両論を巻き起こしているのか

- 食料の次はエネルギーの自給率 農業がカギを握る 「バイオマス活用推進基本計画」の取り組み事例を知ろう

- 農家と消費者が支えあう「CSA(地域支援型農業)」とは? 事前契約とはどう違う?

- 本格始動した「みどりの食料システム法」とは? 支援対象となる取り組みや内容を紹介

- どう変わる? 「遺伝子組換え表示制度」改正で変わる食品選びのポイント

- 新たな指標「食料自給力」とは? 農地と労働力を加味した指標で見る日本農業の現状

- 「食品ロス」の原因と最新の取り組みとは? コロナ禍で変わる食への意識

- 日本の「一次産業」を支えるためのスマート農業の現状と課題

- 「リジェネラティブ農業」(環境再生型農業)とは? 日本と世界の現状を知る

- 話題の「パリ協定」から、脱炭素化へ向けた日本の取り組み、農業の役割を考える

- 農業向け「収入保険制度」を活用する方法 2020年分はコロナ禍特例として除外

- 「固定種」は安全、「F1種」は危険、はホント? 種子の多様性を知ろう

- 作りやすくなった「農家レストラン」制度見直しの要点とメリット

- ついに発効された「日米貿易協定」、日本の農業・農産物への影響は?

- 研究者たちはなぜいま、「土壌保全基本法」を起草したのか ――土壌学、環境学からの警鐘――

- 現役農家が改めて考えた「農業共済・農業保険」──今こそ知りたい制度と仕組み

- 肥料取締法が改正される理由

- 農業と福祉の融合「農福連携」が注目される理由とは?

- 「循環型農業」の本質とは? スマート農業との両立は可能なのか

- 新規就農者の35%が離農する現実──未来の農業の担い手を定着させる方法とは?

- 「植物工場」は農業の理想型なのか? 現状と課題

- アジアも視野に入れた日本発のGAP認証制度「ASIAGAP」の重要性

- 「小農の権利宣言」とは? その意義と乗り越えるべき課題

- 「SDGs」(持続可能な開発目標)とは? 未来の農業にとって重要なキーワードを知ろう

- 種子法廃止は誰のためか──日本の農作物への影響と今後の課題

- 6次産業化とは|優良事例からみる農業収益アップと地域活性化のカギ

- 「地産地消」とは? 地方のブランディングと自給率アップを解決する原点回帰のアイデア

- 「ブロックチェーン」の農業における可能性

- 農地の貸し手と借り手をマッチングさせる「農地バンク」「全国農地ナビ」の課題

- 「JGAP」「ASIAGAP」とは|東京五輪で懸念される国産食材の立場

- 「TPP」が日本の農業に与える影響とは?

- 「子ども食堂」に農業界が果たすべき役割とは?

- 農家版ホームステイ「農泊」のブームは農村復興のカギになるか

- 若者の就農ブームを終わらせない、青年等就農計画制度とICT技術の進歩

- カメラ女子が地方で農業体験「農村カメラガールズ」ってなんだ?

SHARE