理研、農業生態系の植物・微生物・土壌ネットワークのデジタル化に成功

理化学研究所バイオリソース研究センター植物 - 微生物共生研究開発チームの市橋泰範チームリーダーをはじめとする共同研究グループが、農業生態系における植物・微生物・土壌の複雑なネットワークのデジタル化に成功。これまで熟練農家の経験として伝承されてきた高度な作物生産技術を科学的に可視化できるようになったという。

1960年から2000年にかけて、世界の農地面積は変わらない中、人口は倍増。その間に窒素化学肥料が開発され、使用量は8倍になっていることから、人口増加や食料増産に大きく寄与したとされている。

一方で、農地への過剰な施肥により、農業由来窒素が引き起こす環境汚染や土壌の劣化など、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会の弊害も表出している。

このような背景のもとで、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向け、いかに土壌の豊かさを維持しつつ、新たな原料や食料となるバイオマス(生物由来の資源)を持続的に生産していくかが喫緊の課題となっており、農業生態系をトータルで理解する必要が指摘されてきた。

しかし、農業生態系は植物と微生物と土壌が複雑に関係しており、これまでの各階層での単独解析のみでは農業環境の実態を部分的にしか解明できなかった。

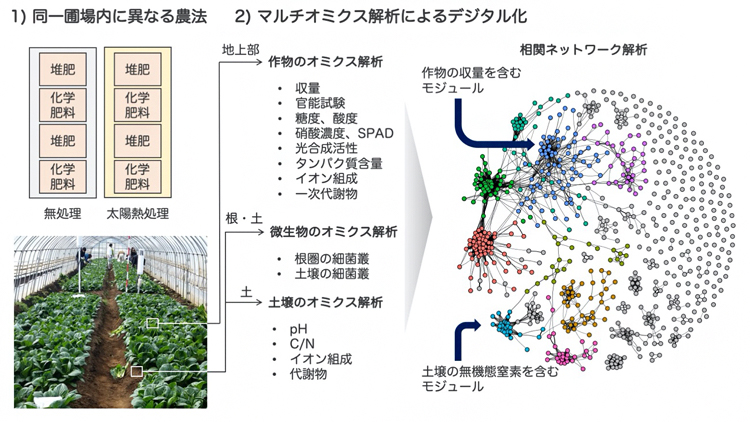

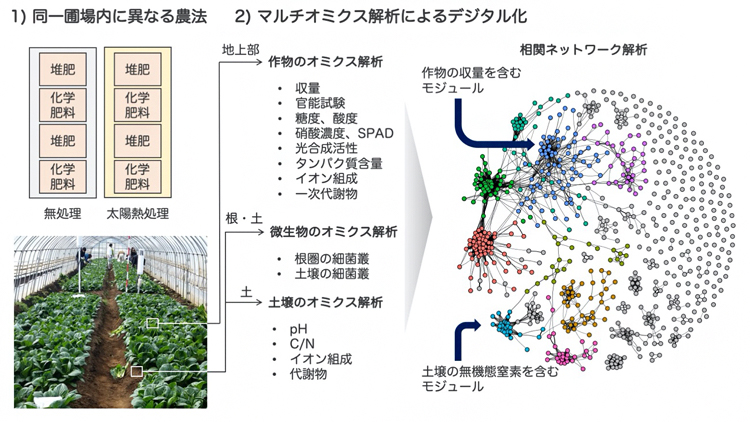

そんな中で、オミクス解析技術の進展により、農業生態系を構成する植物・微生物・土壌の各階層を網羅的にデジタル化することが可能になってきた。加えて、各階層間の相互関係を統合的に解析するマルチオミクス解析が、原理的に実現可能となり、共同研究グループは2016年から、マルチオミクス解析を農業生態系に適用した研究プロジェクトを開始した。

共同研究グループは、千葉県八街市の篤農家が実践している有機農法に着目した。

まず、太陽熱処理を実施した圃場において、滅菌や雑草防除とともに作物の生育促進効果が認められていたが、その要因については未解明な状態だった。

そこで、同じ圃場内において化学肥料や堆肥を施肥して太陽熱処理有無の4種類の試験区でコマツナを栽培した。その結果、太陽熱処理は、土壌設置の電位センサーから土壌物理環境を大きく変化させることがわかり、化学肥料、堆肥によらず、コマツナの収量をおよそ1.7倍に増加させることが明らかになった。

一方で、コマツナ自体の違いが検出されなかったことから、太陽熱処理は同等の品質を維持した上で、コマツナの収量を増加させることがわかった。

ふたつめに、太陽熱処理によって農業生態系を構成する植物・微生物・土壌がどのように変化するかをとらえるために、作付け前と収穫時の土壌について、核磁気共鳴(NMR)法による代謝物質のプロファイリングを実施。分析を行った結果、物理的に異なった場所に設置した試験区であっても、4種類の異なる処理による土壌特性をそれぞれ反映していることがわかった。

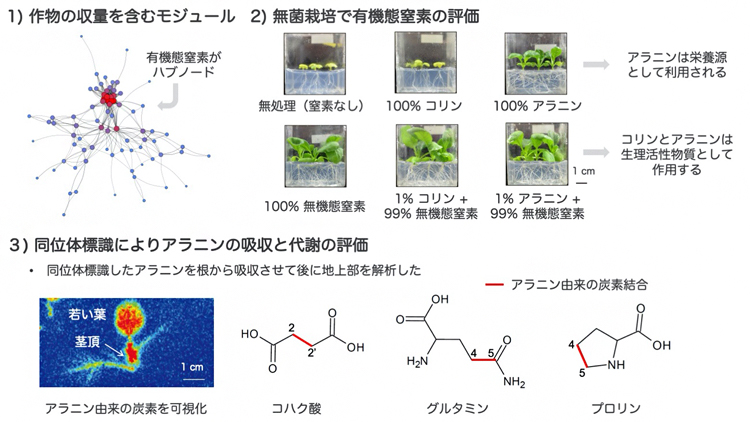

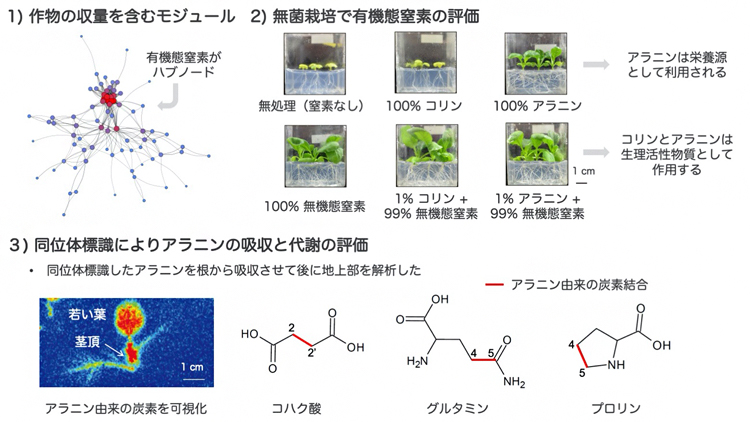

しかし、アンモニア態および硝酸態窒素である無機態窒素の濃度は、太陽熱処理の有無で有意な違いはみられなかった。したがって、今回の太陽熱処理による成長促進効果を説明できないと考えられるという。

続いて、土壌および根圏における細菌叢を解析したところ、太陽熱処理は土壌全体の細菌でなく、作物の根圏に生息する細菌の種類に大きく影響を与えていることがわかった。

そこでは門レベルでの大きな影響が確認され、デイノコックス・テルムス門やフィルミクテス門が太陽熱処理をした根圏で多くなること、特に植物の成長促進に関与する根圏細菌としてパエニバシラス属とシュードモナス属が太陽熱処理により多くなることがわかった。

これらの結果から、自然由来の有機物と根圏細菌叢の相互作用が、太陽熱処理による成長促進効果に関与していることが示唆された。

そこで、太陽熱処理に呼応するについて、すべてのデータを統合した相関ネットワーク解析を行った。その結果、農業生態系は作物が示す特定の形質と特定の細菌種や土壌成分で構成されたモジュールが、複数組み合わさってネットワークを形成していることが明らかになった。

今回の発見により、有機物から分解する有機態窒素や根圏細菌を利用した新しい農法の技術が開発され、持続可能な社会を実現する農業環境エンジニアリングシステムの構築にも役立つと考えられている。

理化学研究所

https://www.riken.jp/

環境低負荷型農業実現のために

1960年から2000年にかけて、世界の農地面積は変わらない中、人口は倍増。その間に窒素化学肥料が開発され、使用量は8倍になっていることから、人口増加や食料増産に大きく寄与したとされている。

一方で、農地への過剰な施肥により、農業由来窒素が引き起こす環境汚染や土壌の劣化など、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会の弊害も表出している。

このような背景のもとで、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向け、いかに土壌の豊かさを維持しつつ、新たな原料や食料となるバイオマス(生物由来の資源)を持続的に生産していくかが喫緊の課題となっており、農業生態系をトータルで理解する必要が指摘されてきた。

しかし、農業生態系は植物と微生物と土壌が複雑に関係しており、これまでの各階層での単独解析のみでは農業環境の実態を部分的にしか解明できなかった。

そんな中で、オミクス解析技術の進展により、農業生態系を構成する植物・微生物・土壌の各階層を網羅的にデジタル化することが可能になってきた。加えて、各階層間の相互関係を統合的に解析するマルチオミクス解析が、原理的に実現可能となり、共同研究グループは2016年から、マルチオミクス解析を農業生態系に適用した研究プロジェクトを開始した。

太陽熱処理の生育促進効果を科学的に解明

共同研究グループは、千葉県八街市の篤農家が実践している有機農法に着目した。

まず、太陽熱処理を実施した圃場において、滅菌や雑草防除とともに作物の生育促進効果が認められていたが、その要因については未解明な状態だった。

そこで、同じ圃場内において化学肥料や堆肥を施肥して太陽熱処理有無の4種類の試験区でコマツナを栽培した。その結果、太陽熱処理は、土壌設置の電位センサーから土壌物理環境を大きく変化させることがわかり、化学肥料、堆肥によらず、コマツナの収量をおよそ1.7倍に増加させることが明らかになった。

一方で、コマツナ自体の違いが検出されなかったことから、太陽熱処理は同等の品質を維持した上で、コマツナの収量を増加させることがわかった。

ふたつめに、太陽熱処理によって農業生態系を構成する植物・微生物・土壌がどのように変化するかをとらえるために、作付け前と収穫時の土壌について、核磁気共鳴(NMR)法による代謝物質のプロファイリングを実施。分析を行った結果、物理的に異なった場所に設置した試験区であっても、4種類の異なる処理による土壌特性をそれぞれ反映していることがわかった。

しかし、アンモニア態および硝酸態窒素である無機態窒素の濃度は、太陽熱処理の有無で有意な違いはみられなかった。したがって、今回の太陽熱処理による成長促進効果を説明できないと考えられるという。

続いて、土壌および根圏における細菌叢を解析したところ、太陽熱処理は土壌全体の細菌でなく、作物の根圏に生息する細菌の種類に大きく影響を与えていることがわかった。

そこでは門レベルでの大きな影響が確認され、デイノコックス・テルムス門やフィルミクテス門が太陽熱処理をした根圏で多くなること、特に植物の成長促進に関与する根圏細菌としてパエニバシラス属とシュードモナス属が太陽熱処理により多くなることがわかった。

これらの結果から、自然由来の有機物と根圏細菌叢の相互作用が、太陽熱処理による成長促進効果に関与していることが示唆された。

そこで、太陽熱処理に呼応するについて、すべてのデータを統合した相関ネットワーク解析を行った。その結果、農業生態系は作物が示す特定の形質と特定の細菌種や土壌成分で構成されたモジュールが、複数組み合わさってネットワークを形成していることが明らかになった。

今回の発見により、有機物から分解する有機態窒素や根圏細菌を利用した新しい農法の技術が開発され、持続可能な社会を実現する農業環境エンジニアリングシステムの構築にも役立つと考えられている。

理化学研究所

https://www.riken.jp/

SHARE