「フィールドアグリオミクス」により微生物と共生する農業へ 〜理化学研究所 市橋泰範氏 後編

国立研究開発法人理化学研究所のバイオリソース研究センターで、「植物-微生物共生研究開発チーム」のチームリーダーとして「アーバスキュラー菌根菌」を研究している市橋泰範さんへのインタビュー。

最終回となる後編では、世界の土壌が置かれている問題、土壌だけではないこれからの土壌分析のあり方、「フィールドアグリオミクス」についてうかがいました。

市橋泰範(いちはしやすのり)

国立研究開発法人 理化学研究所

バイオリソース研究センター 植物-微生物共生研究開発チーム

チームリーダー 理学博士

ドイツの科学者のリービッヒが、無機栄養説を唱えたのは1840年のことでした。以来、土壌の成分を分析して、足りない成分を化学肥料で補充するという、近代農法の基礎が築かれました。

一方、昔から日本で伝統的に行われていた伝統的な農業には、有機質や微生物資材が利用されていますが、とにかく複雑で、端的に説明できない事象が多いのです。

これまで農学の教科書は、とにかく作物を育てるには無機態のNPK(窒素、リン、カリ)が必要で、それが不足したら成分ごとに単肥を追加すると教えてきたのですが、実際に現場へ行っていろいろ測ってみると、それだけでは説明しきれない現象が至るところで起こっているのがわかります。

そこで我々は、国家プロジェクト(SIP)の中で「フィールドアグリオミクス」という試みを始めました。「オミクス」とは、特定の事象をありとあらゆる方法で、網羅的に解析することを意味しています。

温度、湿度、水分量、明るさ、pH、EC、無機態窒素等の土壌成分……これまで土壌診断で測定できる項目は、せいぜい30前後でした。

しかし実際に農業生態系で動いている要素は、少なくとも数万以上あるといわれています。それを30項目だけで説明しろといわれても、土台無理なのです。

先入観を取り払い、ジャンルの垣根を越え、多面的に土壌や植物、微生物の世界を分析していくことで、より解像度の高い調査ができるようになりました。これまでぼやけて見えていた農業生態系全体の解像度が、ぐっと上がりつつあります。

——まだ測定できない項目もあるのですか?

はい。まだ測れない項目が見つかったら、それを測れるセンサーを開発することも必要です。それができて初めて「見える化」できるのです。

これから生まれるのは、微生物そのものがセンサーになる「バイオセンサー」ではないかと。土壌で何かが起きた時、微生物も反応しているからです。

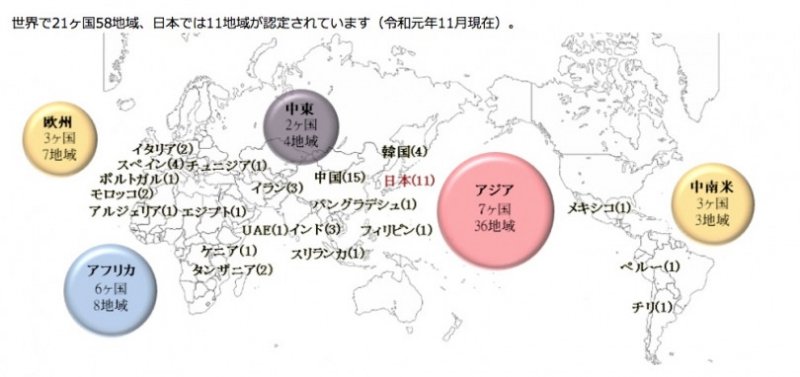

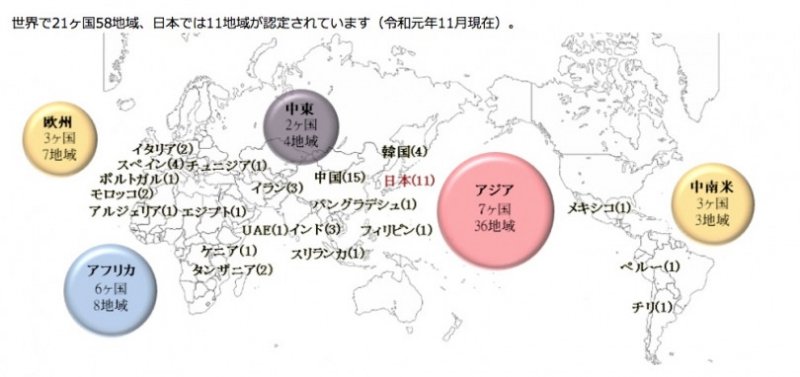

一方、世界で21カ国58地域認定されている世界農業遺産のうち、36地域がアジア、うち11地域が日本にあります(2019年11月現在)。世界中を見渡しても、日本は特段に多い。それぞれの地域が資源循環型の土づくりを大切にしている。日本の土の中で、微生物がすごく頑張っているといえるのだと思います。

そこには、農薬や化学肥料が登場するずっと前から日本人が築き上げてきた匠の技があり、微生物のはたらきがそれを支えているはず。そんな伝統農業にサイエンスのメスを入れて、いいところを伸ばしていく──。

土の中は非常に複雑ですが、最先端の科学技術によって、日本の強みである土づくりを、食のサステナビリティにつなげる。そんな活動をしていきたいと考えています。

世界農業遺産の分布

——他ジャンルの研究者や企業との連携も進んでいますね。

そうですね。新しい農業を打ち出すには、経済的な波及効果も視野に入れなければなりません。

産業廃棄物を捨てたいけれど、お金がかかる。でもそれが土づくりに使える素材であれば、農業資材として販売できる。今後は、そんな循環を促進するビジネスが必要です。

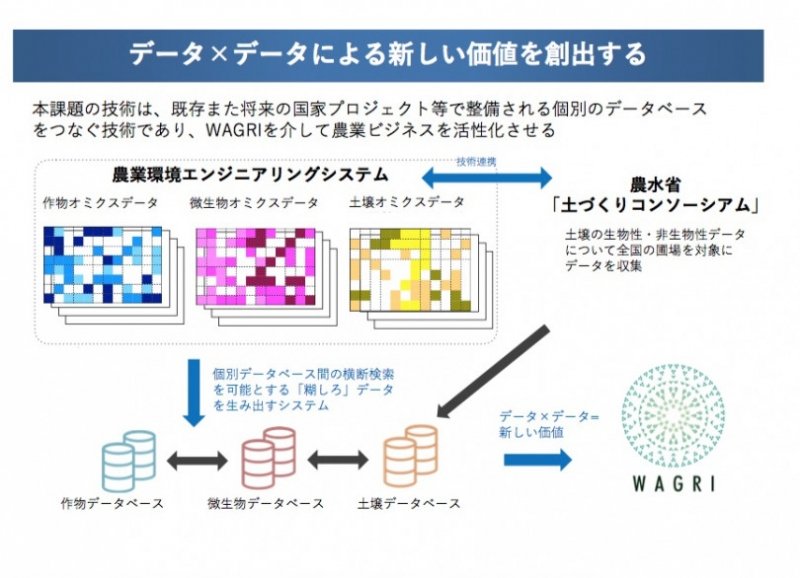

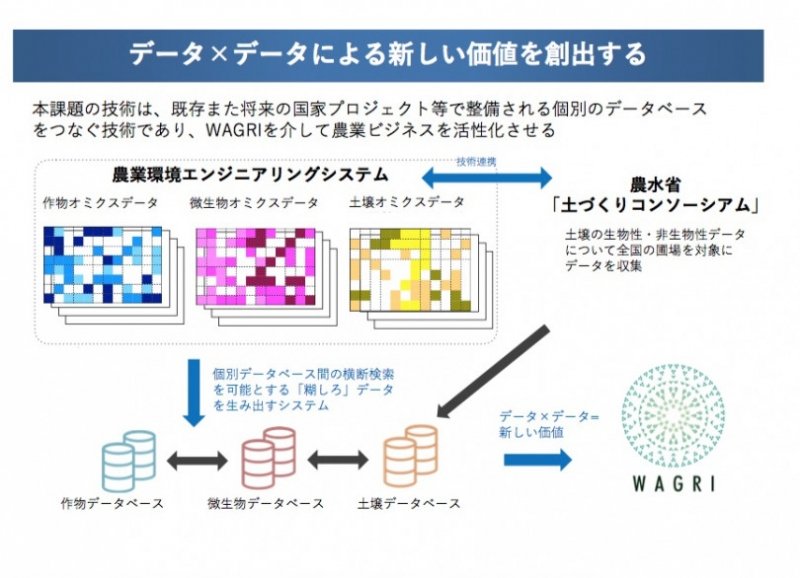

たとえば、農業環境をエンジニアリングできるシステム……少なくともそのプロトタイプを開発するために、農業現場でいろんなデータをとります。さらに、多くの企業に参画していただいて、新しい微生物資材や産業廃棄物を利用した堆肥を開発したり、農業診断サービスとメーカーがタッグを組んで、土づくりのガイド、ツール、土壌診断をするなど、農業関連以外の企業が農業分野に投資できるようなシステムを構築する。これまで思いも寄らなかったような化学反応を起こしていきたいと考えています。

これまで企業はどうしても独自の技術を囲い込みがちでした。しかし私は、農学やアグリビジネスに、オープンイノベーション的な考え方を持ち込んで、IT企業がやっているハッカソンのような「バイオハッカソン」を実現したいのです。

会社の枠を飛び越えて、他社の技術と融合させて、新たな刺激となる……そんな国家プロジェクトにしたいと考えています。

世界に目を転じると、微生物を組み入れた取り組みはもう始まっています。

某多国籍な種苗会社は、「プラント・マイクロバイオーム」といって、あらゆる圃場から有用な微生物を集めて研究を進めています。そこにはシードコーティング専門の部署があって、種子の周りに微生物を付着させることで、蒔いた直後に動き出す、すでにそんな取り組みも始まっているのです。

2010年に動植物の多様性を守る「名古屋議定書」が採択されてから、微生物の輸出入が難しくなっています。これからは国内のビジネスを守ろうと思ったら、国内の微生物も守らなければなりません。

持続可能な循環型社会を実現する「農業環境エンジニアシステム」開発を目指す「SIP」の国家プロジェクトは、「豊かな土を作って人々を健康に」が合言葉で、5年で成果を出さねばなりません。

その間にプロトタイプができて、いろんな資材が出てくると思います。農業診断のビジネスも始まって、データが蓄積されていけば、10年、15年先には、土壌分析の解像度がさらに上がっていくはずです。

その成果をゆくゆくは世界にも広げたい。この枠組みをまずアジアへ、JICAともコラボして、発展途上国といわれる国で、日本の農の匠の技をちゃんと「見える化」させて、他の国でも使える形にしていきたいのです。その地域のデータも蓄積しながら、さらに高度な農業を実現したい。

土を劣化させるのではなく、微生物と共生しながら「土から産み、土に還す」農業を、さらに「21世紀型の緑の革命」を実現させていきたいと思います。

理化学研究所 バイオリソース研究センター

https://ja.brc.riken.jp/

最終回となる後編では、世界の土壌が置かれている問題、土壌だけではないこれからの土壌分析のあり方、「フィールドアグリオミクス」についてうかがいました。

市橋泰範(いちはしやすのり)

国立研究開発法人 理化学研究所

バイオリソース研究センター 植物-微生物共生研究開発チーム

チームリーダー 理学博士

土壌、植物、微生物を解析する「フィールドアグリオミクス」とは

——先生が研究されている「フィールドアグリオミクス」とはどのようなものなのでしょうか?ドイツの科学者のリービッヒが、無機栄養説を唱えたのは1840年のことでした。以来、土壌の成分を分析して、足りない成分を化学肥料で補充するという、近代農法の基礎が築かれました。

一方、昔から日本で伝統的に行われていた伝統的な農業には、有機質や微生物資材が利用されていますが、とにかく複雑で、端的に説明できない事象が多いのです。

これまで農学の教科書は、とにかく作物を育てるには無機態のNPK(窒素、リン、カリ)が必要で、それが不足したら成分ごとに単肥を追加すると教えてきたのですが、実際に現場へ行っていろいろ測ってみると、それだけでは説明しきれない現象が至るところで起こっているのがわかります。

そこで我々は、国家プロジェクト(SIP)の中で「フィールドアグリオミクス」という試みを始めました。「オミクス」とは、特定の事象をありとあらゆる方法で、網羅的に解析することを意味しています。

温度、湿度、水分量、明るさ、pH、EC、無機態窒素等の土壌成分……これまで土壌診断で測定できる項目は、せいぜい30前後でした。

しかし実際に農業生態系で動いている要素は、少なくとも数万以上あるといわれています。それを30項目だけで説明しろといわれても、土台無理なのです。

先入観を取り払い、ジャンルの垣根を越え、多面的に土壌や植物、微生物の世界を分析していくことで、より解像度の高い調査ができるようになりました。これまでぼやけて見えていた農業生態系全体の解像度が、ぐっと上がりつつあります。

——まだ測定できない項目もあるのですか?

はい。まだ測れない項目が見つかったら、それを測れるセンサーを開発することも必要です。それができて初めて「見える化」できるのです。

これから生まれるのは、微生物そのものがセンサーになる「バイオセンサー」ではないかと。土壌で何かが起きた時、微生物も反応しているからです。

世界の土壌は病んでいる。では、日本は?

「国連食糧農業機関(FAO)」の発表によると、世界の土壌はいま、25%が著しく劣化していて、44%は中程度劣化しているそうです。世界的に見ても土壌環境はよくありません。一方、世界で21カ国58地域認定されている世界農業遺産のうち、36地域がアジア、うち11地域が日本にあります(2019年11月現在)。世界中を見渡しても、日本は特段に多い。それぞれの地域が資源循環型の土づくりを大切にしている。日本の土の中で、微生物がすごく頑張っているといえるのだと思います。

そこには、農薬や化学肥料が登場するずっと前から日本人が築き上げてきた匠の技があり、微生物のはたらきがそれを支えているはず。そんな伝統農業にサイエンスのメスを入れて、いいところを伸ばしていく──。

土の中は非常に複雑ですが、最先端の科学技術によって、日本の強みである土づくりを、食のサステナビリティにつなげる。そんな活動をしていきたいと考えています。

世界農業遺産の分布

——他ジャンルの研究者や企業との連携も進んでいますね。

そうですね。新しい農業を打ち出すには、経済的な波及効果も視野に入れなければなりません。

産業廃棄物を捨てたいけれど、お金がかかる。でもそれが土づくりに使える素材であれば、農業資材として販売できる。今後は、そんな循環を促進するビジネスが必要です。

たとえば、農業環境をエンジニアリングできるシステム……少なくともそのプロトタイプを開発するために、農業現場でいろんなデータをとります。さらに、多くの企業に参画していただいて、新しい微生物資材や産業廃棄物を利用した堆肥を開発したり、農業診断サービスとメーカーがタッグを組んで、土づくりのガイド、ツール、土壌診断をするなど、農業関連以外の企業が農業分野に投資できるようなシステムを構築する。これまで思いも寄らなかったような化学反応を起こしていきたいと考えています。

これまで企業はどうしても独自の技術を囲い込みがちでした。しかし私は、農学やアグリビジネスに、オープンイノベーション的な考え方を持ち込んで、IT企業がやっているハッカソンのような「バイオハッカソン」を実現したいのです。

会社の枠を飛び越えて、他社の技術と融合させて、新たな刺激となる……そんな国家プロジェクトにしたいと考えています。

微生物と共生する、21世紀型の緑の革命を

——微生物と共生する新しい農業は、いつごろ実現しそうですか?世界に目を転じると、微生物を組み入れた取り組みはもう始まっています。

某多国籍な種苗会社は、「プラント・マイクロバイオーム」といって、あらゆる圃場から有用な微生物を集めて研究を進めています。そこにはシードコーティング専門の部署があって、種子の周りに微生物を付着させることで、蒔いた直後に動き出す、すでにそんな取り組みも始まっているのです。

2010年に動植物の多様性を守る「名古屋議定書」が採択されてから、微生物の輸出入が難しくなっています。これからは国内のビジネスを守ろうと思ったら、国内の微生物も守らなければなりません。

持続可能な循環型社会を実現する「農業環境エンジニアシステム」開発を目指す「SIP」の国家プロジェクトは、「豊かな土を作って人々を健康に」が合言葉で、5年で成果を出さねばなりません。

その間にプロトタイプができて、いろんな資材が出てくると思います。農業診断のビジネスも始まって、データが蓄積されていけば、10年、15年先には、土壌分析の解像度がさらに上がっていくはずです。

その成果をゆくゆくは世界にも広げたい。この枠組みをまずアジアへ、JICAともコラボして、発展途上国といわれる国で、日本の農の匠の技をちゃんと「見える化」させて、他の国でも使える形にしていきたいのです。その地域のデータも蓄積しながら、さらに高度な農業を実現したい。

土を劣化させるのではなく、微生物と共生しながら「土から産み、土に還す」農業を、さらに「21世紀型の緑の革命」を実現させていきたいと思います。

理化学研究所 バイオリソース研究センター

https://ja.brc.riken.jp/

【コラム】スマート農業研究第一人者に聞く「スマート農業最前線」

- 「フィールドアグリオミクス」により微生物と共生する農業へ 〜理化学研究所 市橋泰範氏 後編

- 「アーバスキュラー菌根菌」とは何者か?〜理化学研究所 市橋泰範氏 中編

- 「菌根菌」とタッグを組む新しい農法とは? 〜理化学研究所 市橋泰範氏 前編

- スマート農業で20年後の日本農業はどうなる? 〜北海道大学 野口伸教授(後編)

- 日本における精密農業、スマート農業の歩みを振り返る 〜北海道大学 野口伸教授(前編)

- 今までにない技術を作り上げることが大学研究の使命 ~山形大学・片平光彦教授(後編)

- “地域の宝”をAI画像分析や収穫ロボットで存続させる ~山形大学・片平光彦教授(前編)

- 品質と規模を追求した費用対効果の高いスマート農業へ 〜名古屋大学・北栄輔教授(後編)

- 「栽培暦」をデジタル化しカスタマイズ可能に 〜名古屋大学・北栄輔教授(前編)

- 日本の近代農業150年の蓄積データを活かすには ~東京大学・二宮正士特任教授(後編)

- 農業におけるビッグデータ時代の到来と課題 ~東京大学・二宮正士特任教授(前編)

- 「儲かる農業」に食産業全体でプラットフォーム構築を ~三重大学・亀岡孝治教授(後編)

- フードシステムの構築があってこそ技術が生きる ~三重大学・亀岡孝治教授(前編)

SHARE