NTTイードローン、一斉防除とりまとめ業務を約40%効率化 千葉県長柄町で実施

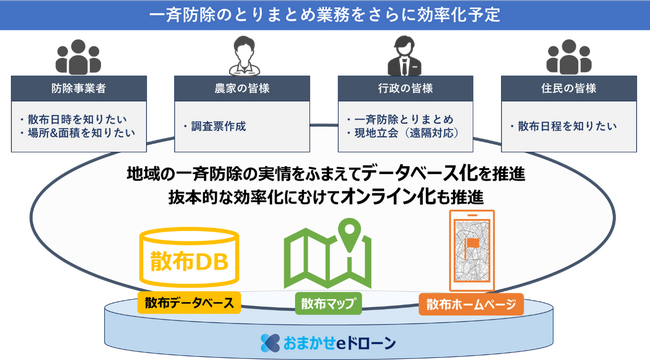

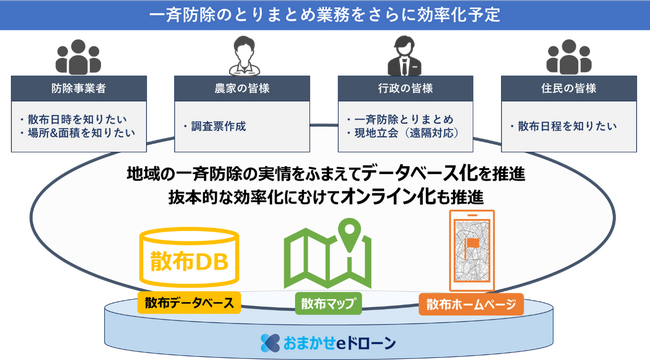

株式会社NTT e-Drone Technology(NTTイードローン)は、一斉防除とりまとめ業務の効率化に向けた取り組みを千葉県長柄町で実施した。

千葉県長柄町は、豊かな自然と地下水に恵まれた米の産地として知られているが、小規模農家が多く高齢化も進んでいることから、町主導による一斉防除を行っている。しかし、農家への意向調査や散布地図の作成、当日の立ち合い、散布結果の集計など、一斉防除のとりまとめに関する業務が多岐に渡ることから、町職員の業務負担軽減が課題となっていた。

これを受け、NTTイードローンは、長柄町の実情にあわせた一斉防除用のデータベースとそれに付随するアプリやオペレーションを提供。一斉防除を依頼する農業者の要望や従来の一斉防除の進め方を尊重しながら、以下の内容の取り組みを実施した。

1.将来的かつ抜本的な業務効率化につながるデータベースの整理

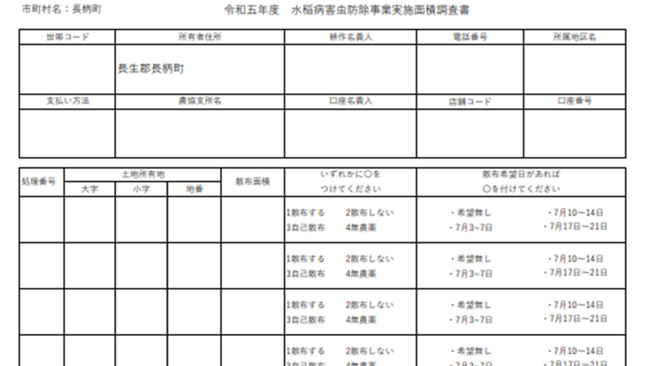

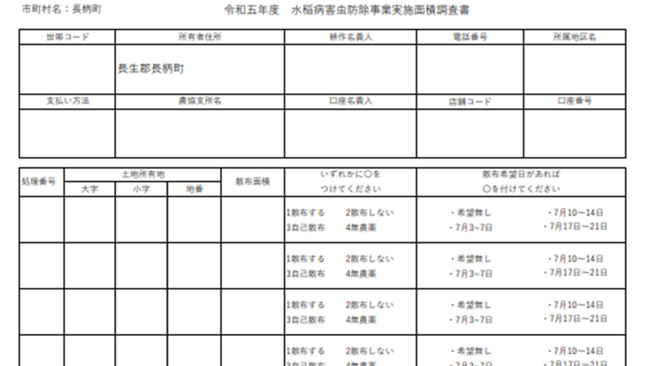

長柄町の一斉防除は、毎年3月に各農家に散布希望を確認する紙の調査票を集落単位で送付し、回答を集落単位で収受してから、内容を1枚ずつ確認し、記録する方法で行われている。

調査票を大きく変更することは関係者の困惑につながると考え、紙というインターフェースは残しつつ、調査票回収後の長柄町職員・防除事業者の業務の効率化と利便性向上につながる仕掛けを導入。圃場管理や、デジタル地図作成のためのデータベースを整理し、できるだけ従来の調査票を変えないよう、査票をデータベース化に適した項目へと変更した。

調査票の配布と回収は、例年通り長柄町が実施。その後、回収後の調査票をNTTイードローンが預かり、1枚ずつ調査票を確認した上で、必要項目を有するデータベースを作成し、回答内容をデータ投入したという。

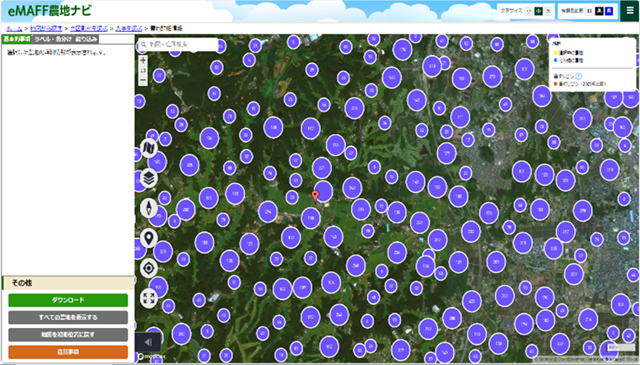

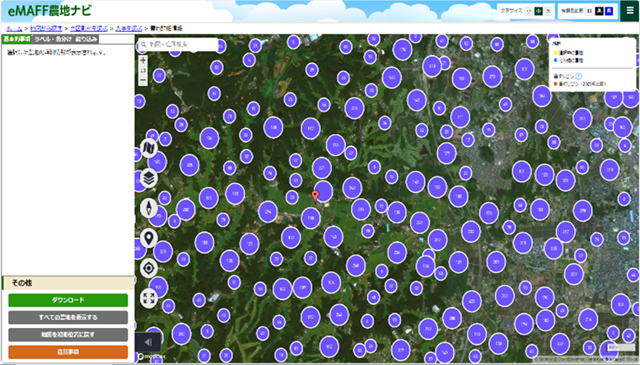

この作業には相当な時間を要したが、長柄町の実情に合わせたデータベース化によって業務負担の大きかったアナログ作業へのICTツールの採用が可能になったとのこと。なお、データベースの作成には、農水省と自治体で整備している「eMAFF農地ナビ」を利用している。

2.業務負担の大きかったアナログ作業へのICTツールの採用

調査票回収後にも、散布の日程変更や追加、削除の要望があるが、これまでは紙の調査票を探索し変更する作業が発生していた。しかし、データベース化によって名前・圃場・面積・散布日の検索や変更が容易になった。

さらに、地図作成作業においても、日程や圃場の場所を紙の地図(白地図)に転記する膨大な作業が発生していた。誤りがあると農薬の誤散布を招く恐れから、散布当日に職員が現地に赴き立ち合う必要があったという。

また、散布する防除事業者も白地図を確認するだけでは詳細な地番情報や散布面積、散布の有無がわからないことから、立ち合いの職員とともに事務所にある調査票を再確認する作業も発生していた。

今回の取り組みでは、これらの作業を効率化するために、データベース化した情報を活用し、長柄町一斉防除用のデジタル地図を作成。日程別に色分けし、デジタル地図に表示された圃場を選択すると、散布作業に必要なデータを簡単に確認できるようにしたという。

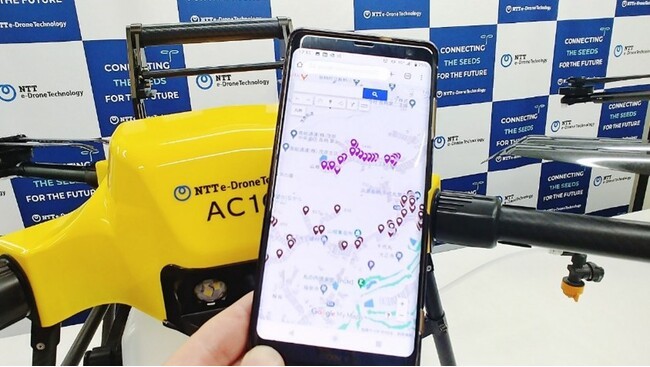

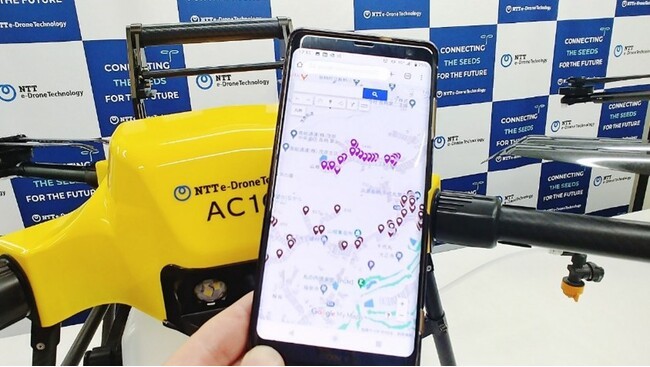

さらに、スマートフォンを通じてデジタル地図を確認できるようにしたため、町職員の業務だけではなく散布作業に関わる人々の業務も効率化されたとのこと。

デジタル地図をスマートフォンで確認できるようになったことで、散布作業者はスマートフォンのGPS機能を使用して、自分自身と対象圃場の位置関係を正確に把握することができるようになった。

昨年までは行政職員や農業関係者が一斉防除の立ち合いや道案内を行ってきたが、それらの作業を効率化できるようになったという。

3.小規模圃場に適した国産の農業ドローンの採用

これまで長柄町では、農薬散布用の小型ヘリコプターを使用して一斉防除を実施してきたが、今年は日本の圃場に合わせ開発されたNTTイードローン製の農業ドローン「AC101」を採用。猛暑や台風など厳しい気象条件が続いたが、等級が下がるお米が極端に増加することも無かったという。

なお、今年は2600筆の圃場を対象に一斉防除のとりまとめ作業を行い、最終的には1500筆、約250ヘクタールの圃場に散布を実施。その結果、長柄町の職員の業務を約40%効率化できたという。

一斉防除にかかる費用は昨年とほぼ同額のため、同社では「データベース化をはじめとする取り組みの数々が大きな成果を上げた」と考えており、長柄町からも好評の声が寄せられたとのこと。

同社は、今回の取り組みの成果を踏まえ、来年も長柄町と連携しながら一斉防除のとりまとめ作業の効率化を推進していく方針を示している。

株式会社NTT e-Drone Technology

https://www.nttedt.co.jp/

長柄町

https://www.town.nagara.chiba.jp/

町職員の業務を約40%効率化

千葉県長柄町は、豊かな自然と地下水に恵まれた米の産地として知られているが、小規模農家が多く高齢化も進んでいることから、町主導による一斉防除を行っている。しかし、農家への意向調査や散布地図の作成、当日の立ち合い、散布結果の集計など、一斉防除のとりまとめに関する業務が多岐に渡ることから、町職員の業務負担軽減が課題となっていた。

これを受け、NTTイードローンは、長柄町の実情にあわせた一斉防除用のデータベースとそれに付随するアプリやオペレーションを提供。一斉防除を依頼する農業者の要望や従来の一斉防除の進め方を尊重しながら、以下の内容の取り組みを実施した。

1.将来的かつ抜本的な業務効率化につながるデータベースの整理

長柄町の一斉防除は、毎年3月に各農家に散布希望を確認する紙の調査票を集落単位で送付し、回答を集落単位で収受してから、内容を1枚ずつ確認し、記録する方法で行われている。

調査票を大きく変更することは関係者の困惑につながると考え、紙というインターフェースは残しつつ、調査票回収後の長柄町職員・防除事業者の業務の効率化と利便性向上につながる仕掛けを導入。圃場管理や、デジタル地図作成のためのデータベースを整理し、できるだけ従来の調査票を変えないよう、査票をデータベース化に適した項目へと変更した。

データベース化に適した項目を反映した新たな調査票

調査票の配布と回収は、例年通り長柄町が実施。その後、回収後の調査票をNTTイードローンが預かり、1枚ずつ調査票を確認した上で、必要項目を有するデータベースを作成し、回答内容をデータ投入したという。

この作業には相当な時間を要したが、長柄町の実情に合わせたデータベース化によって業務負担の大きかったアナログ作業へのICTツールの採用が可能になったとのこと。なお、データベースの作成には、農水省と自治体で整備している「eMAFF農地ナビ」を利用している。

2.業務負担の大きかったアナログ作業へのICTツールの採用

調査票回収後にも、散布の日程変更や追加、削除の要望があるが、これまでは紙の調査票を探索し変更する作業が発生していた。しかし、データベース化によって名前・圃場・面積・散布日の検索や変更が容易になった。

さらに、地図作成作業においても、日程や圃場の場所を紙の地図(白地図)に転記する膨大な作業が発生していた。誤りがあると農薬の誤散布を招く恐れから、散布当日に職員が現地に赴き立ち合う必要があったという。

また、散布する防除事業者も白地図を確認するだけでは詳細な地番情報や散布面積、散布の有無がわからないことから、立ち合いの職員とともに事務所にある調査票を再確認する作業も発生していた。

今回の取り組みでは、これらの作業を効率化するために、データベース化した情報を活用し、長柄町一斉防除用のデジタル地図を作成。日程別に色分けし、デジタル地図に表示された圃場を選択すると、散布作業に必要なデータを簡単に確認できるようにしたという。

さらに、スマートフォンを通じてデジタル地図を確認できるようにしたため、町職員の業務だけではなく散布作業に関わる人々の業務も効率化されたとのこと。

デジタル地図をスマートフォンで確認できるようになったことで、散布作業者はスマートフォンのGPS機能を使用して、自分自身と対象圃場の位置関係を正確に把握することができるようになった。

昨年までは行政職員や農業関係者が一斉防除の立ち合いや道案内を行ってきたが、それらの作業を効率化できるようになったという。

3.小規模圃場に適した国産の農業ドローンの採用

これまで長柄町では、農薬散布用の小型ヘリコプターを使用して一斉防除を実施してきたが、今年は日本の圃場に合わせ開発されたNTTイードローン製の農業ドローン「AC101」を採用。猛暑や台風など厳しい気象条件が続いたが、等級が下がるお米が極端に増加することも無かったという。

なお、今年は2600筆の圃場を対象に一斉防除のとりまとめ作業を行い、最終的には1500筆、約250ヘクタールの圃場に散布を実施。その結果、長柄町の職員の業務を約40%効率化できたという。

一斉防除にかかる費用は昨年とほぼ同額のため、同社では「データベース化をはじめとする取り組みの数々が大きな成果を上げた」と考えており、長柄町からも好評の声が寄せられたとのこと。

同社は、今回の取り組みの成果を踏まえ、来年も長柄町と連携しながら一斉防除のとりまとめ作業の効率化を推進していく方針を示している。

株式会社NTT e-Drone Technology

https://www.nttedt.co.jp/

長柄町

https://www.town.nagara.chiba.jp/

SHARE