アクポニと富士工業、気流制御でアクアポニックスのエネルギーコスト削減と収量増を確認

株式会社アクポニは富士工業株式会社と共同で、循環型栽培システム「アクアポニックス」における気流制御による生産性への影響評価および資源循環の可視化を目的とした実証実験を2023年10月〜2024年3月に実施した。

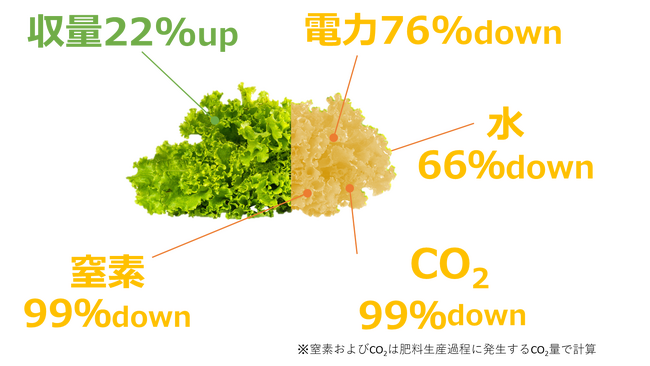

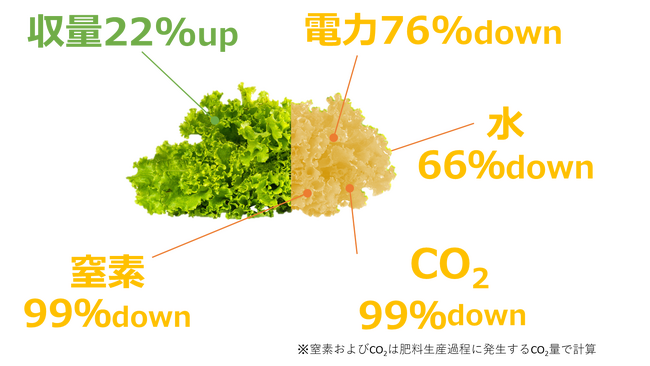

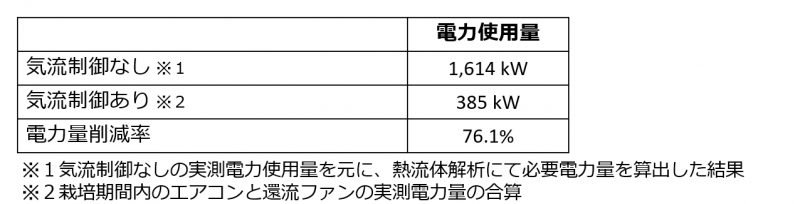

その結果、気流制御により空気循環の最適化を行うことで、制御なしの場合と比較して、エアコンの電力使用量76%削減、野菜収量22%増加、また陸上養殖では廃棄される窒素の99%を肥料として再利用できることが確認された。

アクポニは、水耕栽培と水産養殖を組み合わせた「アクアポニックス」の専門企業。サービス・製品開発などを手がけ、農場への導入や運用支援、「アクアポニックス・アカデミー」の運営などを行っている。

富士工業は、キッチン用の換気扇の企画・開発設計・生産・販売・アフターサービスまで一貫した事業活動を行う、住宅設備機器メーカーだ。

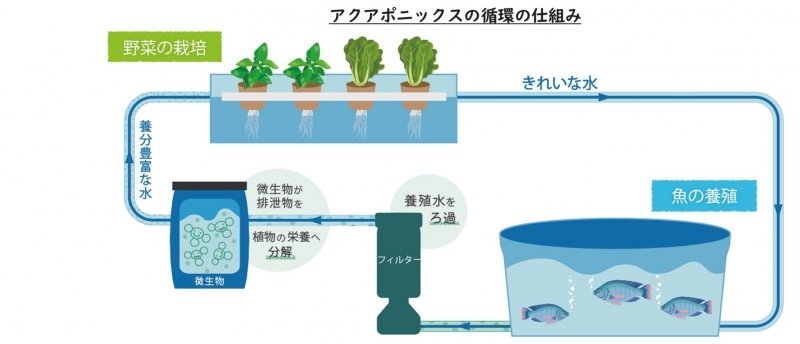

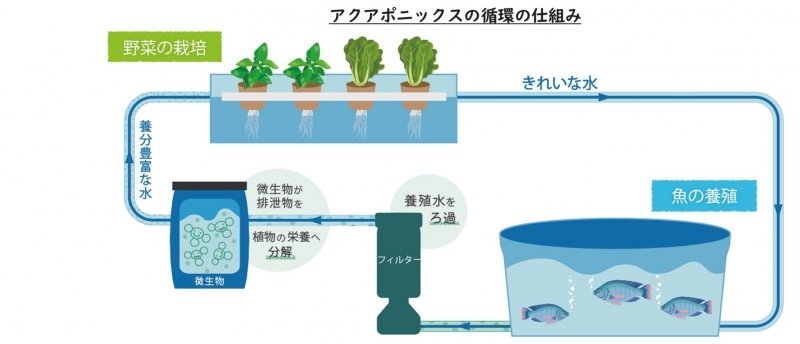

アクアポニックスとは、水耕栽培と水産養殖を掛け合わせ、農薬や化学肥料を使用せずに行える循環型農業。魚・微生物・植物の三者が生態系をつくりバランスよく循環することによって、生産性と環境配慮の両立ができる農業として注目されている。

土耕農法と比較すると、同面積で約7倍の収量となる高い生産性と、約80%以上の節水となり、ライフサイクルアセスメントによる環境負荷の低さが特徴。また、アクアポニックスの生産物にはUSDA(アメリカの有機認証)取得が認められている。

今回の実証は、神奈川県が主催するベンチャー企業と大企業等によるオープンイノベーション促進のためのプログラム「BAK2023」にて採択されたもの。

アクポニの持つアクアポニックスの技術と富士工業の気流制御の技術を掛け合わせ、アクアポニックスにおける生産性向上と資源循環、環境負荷とエネルギーコストを下げるシステムの実現を目指すため、さがみロボット産業特区プレ実証フィールド(元県立新磯高校)で実証実験が行われた。

その結果、最適な気流制御を行うことで、リーフレタス1株平均の収量が22%増加したという。また、エアコンの電力使用量が76%削減とエネルギーコストが大幅に削減できることが確認された。

水産養殖と水耕栽培を組み合わせることで効率的な資源循環を行うアクアポニックスでは、魚のエサ由来の窒素を野菜の肥料として使用している。野菜の栽培を行わず陸上養殖だけを行った場合、エサに含まれる窒素のうち88%は定期的な飼育水の入れ替えで廃棄されてしまうという。

実証実験では、廃棄される窒素を野菜の肥料として約99%有効活用できることがわかったほか、陸上養殖と比較して使用する水の量が約3分の1になることから、水資源を約66%削減できることが確認された。

また、今回の結果をもとに、窒素、二酸化炭素、水の各物質収支を計算し、環境負荷軽減効果を数値評価できる数理モデルを開発。アクアポニックスの生産管理を支援する「アクポニ栽培アプリ」に実装予定となっている。

アップデート後は、アプリ上で窒素と二酸化炭素の削減量を数値で確認できるなど、環境インパクトの測定が可能になるとともに、より生産性を高める施設管理を行えるようになるという。機能の提供は2024年7月頃を予定している。

今回行われた実証実験の試験環境と結果は以下の通り。

アクアポニックスシステムについて

・完全閉鎖型(LED型)

・システム3基(野菜ベッド:1m 69株、2m 138株、3m 207株)

・栽培(養殖)種目:リーフレタス、ティラピア(いずみ鯛)

実証内容

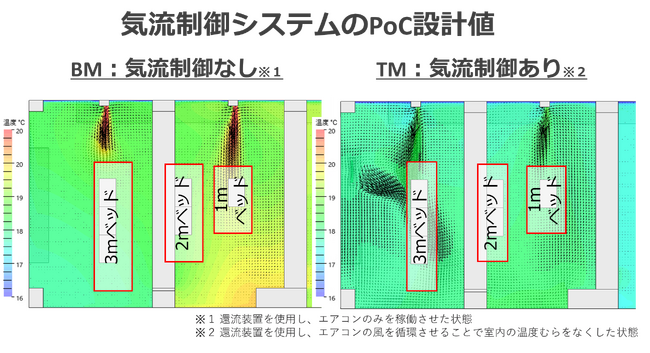

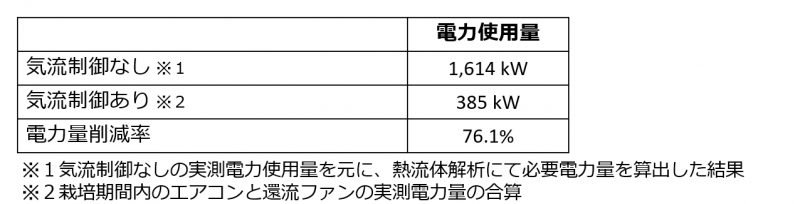

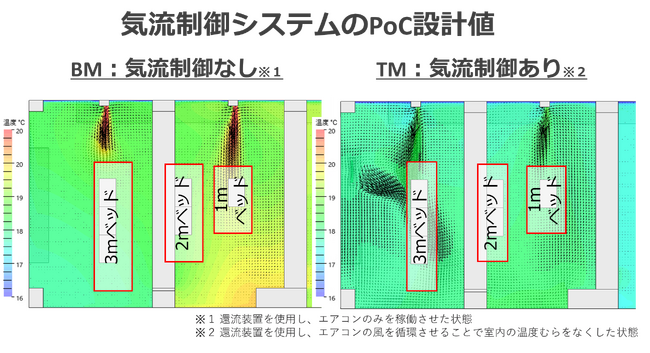

「エアコン-センシング部の適正化・連動」「還流制御による温度一様化」で室内の空気循環を最適化し、窒素、二酸化炭素、水、電力使用量、野菜の収量の数値を測定。気流制御あり、なしの状態で実験を行い、結果の比較を行った。

野菜の収量

電力使用量

資源循環効率

なお、化学肥料を使用しないアクアポニックスは、肥料製造過程で発生する二酸化炭素の削減にも効果が期待できる。仮に、日本の野菜の耕作面積112万haのうち、20%をアクアポニックスにした場合、年間約25万tの肥料生産にかかる二酸化炭素を削減できる計算となり、農業の脱炭素化に大きく貢献することが見込めるとしている。

富士工業株式会社 イノベーション推進部 丸川雄一氏のコメント

株式会社アクポニ 代表取締役 濱田健吾氏のコメント

アクポニは、今後もさまざまな企業と連携を進めながら、バリューチェーン全体の資源循環の可視化および最適化を実行することで、農業の持続可能性を高めていきたいとしている。

株式会社アクポニ

https://aquaponics.co.jp

富士工業株式会社

https://www.fujioh.com

その結果、気流制御により空気循環の最適化を行うことで、制御なしの場合と比較して、エアコンの電力使用量76%削減、野菜収量22%増加、また陸上養殖では廃棄される窒素の99%を肥料として再利用できることが確認された。

気流制御でエネルギーコスト削減と収量増を確認

アクポニは、水耕栽培と水産養殖を組み合わせた「アクアポニックス」の専門企業。サービス・製品開発などを手がけ、農場への導入や運用支援、「アクアポニックス・アカデミー」の運営などを行っている。

富士工業は、キッチン用の換気扇の企画・開発設計・生産・販売・アフターサービスまで一貫した事業活動を行う、住宅設備機器メーカーだ。

アクアポニックスとは、水耕栽培と水産養殖を掛け合わせ、農薬や化学肥料を使用せずに行える循環型農業。魚・微生物・植物の三者が生態系をつくりバランスよく循環することによって、生産性と環境配慮の両立ができる農業として注目されている。

土耕農法と比較すると、同面積で約7倍の収量となる高い生産性と、約80%以上の節水となり、ライフサイクルアセスメントによる環境負荷の低さが特徴。また、アクアポニックスの生産物にはUSDA(アメリカの有機認証)取得が認められている。

今回の実証は、神奈川県が主催するベンチャー企業と大企業等によるオープンイノベーション促進のためのプログラム「BAK2023」にて採択されたもの。

アクポニの持つアクアポニックスの技術と富士工業の気流制御の技術を掛け合わせ、アクアポニックスにおける生産性向上と資源循環、環境負荷とエネルギーコストを下げるシステムの実現を目指すため、さがみロボット産業特区プレ実証フィールド(元県立新磯高校)で実証実験が行われた。

その結果、最適な気流制御を行うことで、リーフレタス1株平均の収量が22%増加したという。また、エアコンの電力使用量が76%削減とエネルギーコストが大幅に削減できることが確認された。

水産養殖と水耕栽培を組み合わせることで効率的な資源循環を行うアクアポニックスでは、魚のエサ由来の窒素を野菜の肥料として使用している。野菜の栽培を行わず陸上養殖だけを行った場合、エサに含まれる窒素のうち88%は定期的な飼育水の入れ替えで廃棄されてしまうという。

実証実験では、廃棄される窒素を野菜の肥料として約99%有効活用できることがわかったほか、陸上養殖と比較して使用する水の量が約3分の1になることから、水資源を約66%削減できることが確認された。

アクポニ栽培アプリ

また、今回の結果をもとに、窒素、二酸化炭素、水の各物質収支を計算し、環境負荷軽減効果を数値評価できる数理モデルを開発。アクアポニックスの生産管理を支援する「アクポニ栽培アプリ」に実装予定となっている。

アップデート後は、アプリ上で窒素と二酸化炭素の削減量を数値で確認できるなど、環境インパクトの測定が可能になるとともに、より生産性を高める施設管理を行えるようになるという。機能の提供は2024年7月頃を予定している。

試験環境

今回行われた実証実験の試験環境と結果は以下の通り。

アクアポニックスシステムについて

・完全閉鎖型(LED型)

・システム3基(野菜ベッド:1m 69株、2m 138株、3m 207株)

・栽培(養殖)種目:リーフレタス、ティラピア(いずみ鯛)

実証内容

「エアコン-センシング部の適正化・連動」「還流制御による温度一様化」で室内の空気循環を最適化し、窒素、二酸化炭素、水、電力使用量、野菜の収量の数値を測定。気流制御あり、なしの状態で実験を行い、結果の比較を行った。

野菜の収量

電力使用量

資源循環効率

なお、化学肥料を使用しないアクアポニックスは、肥料製造過程で発生する二酸化炭素の削減にも効果が期待できる。仮に、日本の野菜の耕作面積112万haのうち、20%をアクアポニックスにした場合、年間約25万tの肥料生産にかかる二酸化炭素を削減できる計算となり、農業の脱炭素化に大きく貢献することが見込めるとしている。

富士工業株式会社 イノベーション推進部 丸川雄一氏のコメント

本実証では、農業における空気環境の実証を行いました。これまで類似の実証が無く、空気環境の改善が肥料の利用効率化、さらには脱炭素化にどのように影響を及ぼすかは明らかではありませんでした。 実証前に思い描いていた仮説を大きく上回る結果となり、農業環境における空気環境のイノベーションが起こせるのではないかと実感しています。 今後もアクポニ様とともに、アクアポニックスや植物工場での農業を、持続可能な農業・産業にしていくことを目指していきたいと思います。

株式会社アクポニ 代表取締役 濱田健吾氏のコメント

農業界は、原材料や原油高の価格高騰に伴う肥料コストや電気代の上昇、という課題に直面しています。これにより生産者の収益性が悪化し、農業の持続可能性に疑問が投げかけられています。さらに、脱炭素化も大きな課題です。これらの社会的課題に対する一つの解決策として、水耕栽培の循環テクノロジーである「アクアポニックス」という技術が存在します。

アクポニは、今後もさまざまな企業と連携を進めながら、バリューチェーン全体の資源循環の可視化および最適化を実行することで、農業の持続可能性を高めていきたいとしている。

株式会社アクポニ

https://aquaponics.co.jp

富士工業株式会社

https://www.fujioh.com

SHARE