一般社団法人アクアポニックス推進協会が設立 オンライントークイベントを5月26日に開催

一般社団法人アクアポニックス推進協会が2025年4月に設立された。食料・環境・エネルギー・資源の複合的課題の解決策として、循環型農業である「アクアポニックス」の産業化を推進していくという。

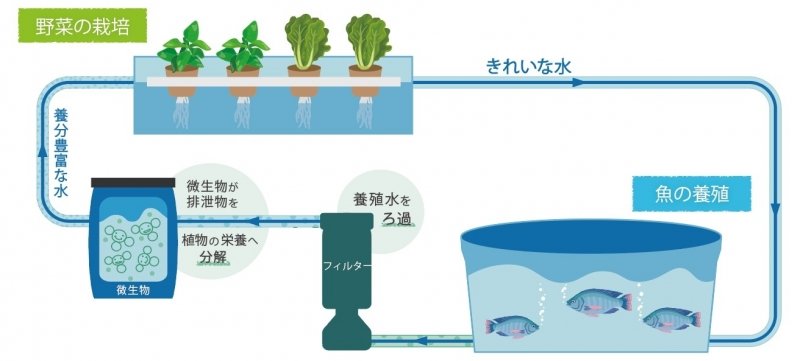

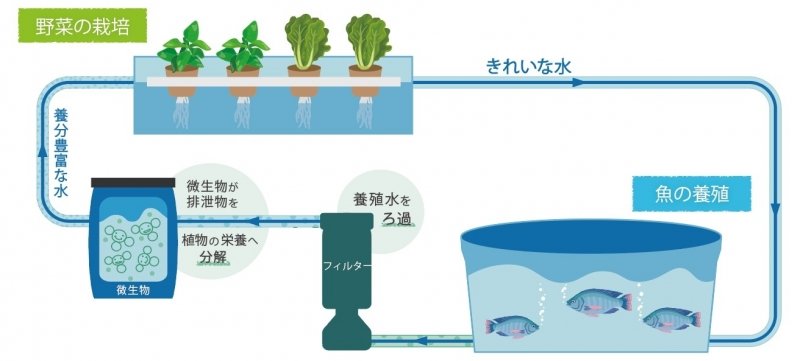

アクアポニックスとは、水産養殖と水耕栽培を組み合わせたシステム。魚・微生物・植物の三者が生態系をつくりバランスよく循環する、生産性と環境配慮の両立ができる農業として注目されている。

土耕農法と比較して同面積で約7倍の収量となる高い生産性と、約80%以上の節水、ライフサイクルアセスメントによる環境負荷の低さが特徴。アクアポニックスの生産物には、アメリカの有機認証であるUSDAの取得が認められている。

2015年のSDGs策定を機に日本においても関心が高まり、地方創生や観光、障がい者雇用、教育などを目的に、各地で複数の企業や個人がアクアポニックスに取り組み始めている。しかし、これまでは各企業や団体が個別に情報発信を行うことがほとんどで、事例や情報を集約し、その付加価値を一丸となって伝えていく団体はなかった。

また、アクアポニックスの市場は、現在拡大傾向にあり、国際市場においては、2024年から2032年までの年平均成長率が約16%(2032年に9200億円)と見込まれている。国内市場でも、同期間の年平均成長率は約17%(2032年に515億円)になると予測されている。

アクアポニックスはアメリカ発祥の技術であるが、その管理技術や高機能なシステムにおいては、日本はトップクラスだという。

アクアポニックス推進協会は、技術的および経済的に持続可能なアクアポニックスシステムの研究や開発、実証、普及を通じて、現代社会が直面する食料、環境、エネルギー、資源の複合的課題に対する統合的な解決を目指す。また、これらの活動を通じて、次世代の農業モデルとしてのアクアポニックスを確立し、持続可能な未来を支える新たな枠組みを構築していくという。

代表理事には、日本におけるアクアポニックスのパイオニアである株式会社アクポニ代表取締役の濱田健吾氏が就任。東京海洋大学の遠藤雅人准教授、鳥取大学の山田智教授をはじめ、アクアポニックスの研究と実践、IoTを活用した農業、オーガニック業界に精通したメンバー6名が理事に就任している。主な活動は以下のとおり。

なお、同協会では、会員の募集も行っている。会員特典として、農場見学や勉強会、イベントなどへ参加できるほか、同協会へのホームページに団体名やロゴを掲載することも可能だ。

会員には正会員と賛助会員の2種類があり、正会員は入会費が1万円、年会費が5万円、賛助会員は入会費が3000円、年会費が1万円となっている。会員期間は、4月1日~翌3月末までで、期間の途中で入会する場合は、年会費の均等割が適用されるという。

2025年5月26日(月)には、アクアポニックス推進協会の設立を記念したオンライントークイベントが開催される。当日は、東京海洋大学にて水産養殖の研究を行う遠藤雅人氏、岐阜県で日本最大級のアクアポニックス農園「マナの菜園」を運営する株式会社スーパーアプリの飯沼正樹氏をゲストに迎え、「持続可能な食料生産」をテーマにアクアポニックスの可能性について語る。

登壇者プロフィール

遠藤 雅人 氏/東京海洋大学学術研究院海洋生物資源部門・准教授

2003年、東京水産大学大学院水産学研究科博士課程修了。水産学博士。日本学術振興 会特別研究員PD、東京海洋大学海洋科学部助手、助教を経て現職。この間、2013年 9月~2014年4月コーネル大学生物環境工学科訪問研究員。現在、日本水産学会出版委員会副委員長、生態工学会理事・副編集委員長、陸上養殖勉強会委員、JAXA 宇宙探査イノベーションハブ月面フードシステムワーキンググループ委員を務める。専門は水族養殖学。特に水産養殖における環境制御とその効果、物質循環と環境負荷低減に関する研究開発に従事。趣味は釣りと室内園芸。

飯沼 正樹 氏/株式会社スーパーアプリ 代表取締役

愛知県出身、慶応義塾大学法学部卒。日本国内でプレイヤー数が100万人を超えるドラゴン育成ゲームをはじめ、全世界向け、1億9千万人以上がプレイするカジュアルゲームなどをプロデュース。 5年前より循環型農法に注目し、日本最大級のアクアポニックス農場「マナの菜園」を岐阜県八百津町に開園。合わせてアクアポニックスや養殖業向けIoTセンサー、「マナシステム」を開発、販売。これからの時代に求められる人と自然が調和した社会、生活環境のひな型を創り上げるべく、農地1haと山林2haを活用したユニークな取り組みを実践中。

濱田 健吾氏(ファシリテーター)/一般社団法人アクアポニックス推進協会代表理事、株式会社アクポニ 代表取締役)

宮崎県出身。商社および外資系IT企業において海外の新規事業を担当する中、アクアポニックスのニーズを感じ、2014年に株式会社アクポニを創業。2017年より渡米し、研究開発に従事。2019年に帰国後、神奈川県藤沢市に自社農園を開設し、テクノロジーやデータを活用した生産実証を開始。現在、1.最適なアクアポニックス生産設備の構築と栽培管理、2.資源循環の可視化、3.バリューチェーンの最適化を軸とした技術開発と導入支援へ尽力している。趣味は釣り。アクアポニックス推進協会は、産官学の連携を基盤として、生産物の価値向上や地域社会と連動した教育・人材育成プログラムを推進し、次世代を担う若者たちや各種ステークホルダーにアクアポニックスの可能性を広く伝えていくとしている。

日時:2025年5月26日(月)16:00~17:00

場所:オンライン

料金:無料

定員:90名

申込:https://aquaponicsassociation-seminar-vol1.peatix.com

一般社団法人アクアポニックス推進教会

https://aquaponicsassociation.jp/

水産養殖と水耕栽培を組み合わせた「アクアポニックス」

アクアポニックスとは、水産養殖と水耕栽培を組み合わせたシステム。魚・微生物・植物の三者が生態系をつくりバランスよく循環する、生産性と環境配慮の両立ができる農業として注目されている。

土耕農法と比較して同面積で約7倍の収量となる高い生産性と、約80%以上の節水、ライフサイクルアセスメントによる環境負荷の低さが特徴。アクアポニックスの生産物には、アメリカの有機認証であるUSDAの取得が認められている。

2015年のSDGs策定を機に日本においても関心が高まり、地方創生や観光、障がい者雇用、教育などを目的に、各地で複数の企業や個人がアクアポニックスに取り組み始めている。しかし、これまでは各企業や団体が個別に情報発信を行うことがほとんどで、事例や情報を集約し、その付加価値を一丸となって伝えていく団体はなかった。

また、アクアポニックスの市場は、現在拡大傾向にあり、国際市場においては、2024年から2032年までの年平均成長率が約16%(2032年に9200億円)と見込まれている。国内市場でも、同期間の年平均成長率は約17%(2032年に515億円)になると予測されている。

日本最大級のアクアポニックス農園「マナの菜園」

アクアポニックスはアメリカ発祥の技術であるが、その管理技術や高機能なシステムにおいては、日本はトップクラスだという。

アクアポニックス推進協会は、技術的および経済的に持続可能なアクアポニックスシステムの研究や開発、実証、普及を通じて、現代社会が直面する食料、環境、エネルギー、資源の複合的課題に対する統合的な解決を目指す。また、これらの活動を通じて、次世代の農業モデルとしてのアクアポニックスを確立し、持続可能な未来を支える新たな枠組みを構築していくという。

代表理事には、日本におけるアクアポニックスのパイオニアである株式会社アクポニ代表取締役の濱田健吾氏が就任。東京海洋大学の遠藤雅人准教授、鳥取大学の山田智教授をはじめ、アクアポニックスの研究と実践、IoTを活用した農業、オーガニック業界に精通したメンバー6名が理事に就任している。主な活動は以下のとおり。

- アクアポニックス生産技術の研究、人材育成事業

- アクアポニックスについての広報・普及・啓蒙活動

- アクアポニックス商品の認証

- アクアポニックス食品開発、製造加工及び販売

- アクアポニックス食品の売買

- 管轄官庁および行政との連携

- アクアポニックスによる加工原料流通円滑化のための事業

- アクアポニックス経営、運営、資源・エネルギー循環促進のコンサルティング、および支援

なお、同協会では、会員の募集も行っている。会員特典として、農場見学や勉強会、イベントなどへ参加できるほか、同協会へのホームページに団体名やロゴを掲載することも可能だ。

会員には正会員と賛助会員の2種類があり、正会員は入会費が1万円、年会費が5万円、賛助会員は入会費が3000円、年会費が1万円となっている。会員期間は、4月1日~翌3月末までで、期間の途中で入会する場合は、年会費の均等割が適用されるという。

2025年5月26日(月)には、アクアポニックス推進協会の設立を記念したオンライントークイベントが開催される。当日は、東京海洋大学にて水産養殖の研究を行う遠藤雅人氏、岐阜県で日本最大級のアクアポニックス農園「マナの菜園」を運営する株式会社スーパーアプリの飯沼正樹氏をゲストに迎え、「持続可能な食料生産」をテーマにアクアポニックスの可能性について語る。

登壇者プロフィール

遠藤 雅人 氏/東京海洋大学学術研究院海洋生物資源部門・准教授

2003年、東京水産大学大学院水産学研究科博士課程修了。水産学博士。日本学術振興 会特別研究員PD、東京海洋大学海洋科学部助手、助教を経て現職。この間、2013年 9月~2014年4月コーネル大学生物環境工学科訪問研究員。現在、日本水産学会出版委員会副委員長、生態工学会理事・副編集委員長、陸上養殖勉強会委員、JAXA 宇宙探査イノベーションハブ月面フードシステムワーキンググループ委員を務める。専門は水族養殖学。特に水産養殖における環境制御とその効果、物質循環と環境負荷低減に関する研究開発に従事。趣味は釣りと室内園芸。

飯沼 正樹 氏/株式会社スーパーアプリ 代表取締役

愛知県出身、慶応義塾大学法学部卒。日本国内でプレイヤー数が100万人を超えるドラゴン育成ゲームをはじめ、全世界向け、1億9千万人以上がプレイするカジュアルゲームなどをプロデュース。 5年前より循環型農法に注目し、日本最大級のアクアポニックス農場「マナの菜園」を岐阜県八百津町に開園。合わせてアクアポニックスや養殖業向けIoTセンサー、「マナシステム」を開発、販売。これからの時代に求められる人と自然が調和した社会、生活環境のひな型を創り上げるべく、農地1haと山林2haを活用したユニークな取り組みを実践中。

濱田 健吾氏(ファシリテーター)/一般社団法人アクアポニックス推進協会代表理事、株式会社アクポニ 代表取締役)

宮崎県出身。商社および外資系IT企業において海外の新規事業を担当する中、アクアポニックスのニーズを感じ、2014年に株式会社アクポニを創業。2017年より渡米し、研究開発に従事。2019年に帰国後、神奈川県藤沢市に自社農園を開設し、テクノロジーやデータを活用した生産実証を開始。現在、1.最適なアクアポニックス生産設備の構築と栽培管理、2.資源循環の可視化、3.バリューチェーンの最適化を軸とした技術開発と導入支援へ尽力している。趣味は釣り。アクアポニックス推進協会は、産官学の連携を基盤として、生産物の価値向上や地域社会と連動した教育・人材育成プログラムを推進し、次世代を担う若者たちや各種ステークホルダーにアクアポニックスの可能性を広く伝えていくとしている。

開催概要

「持続可能な食料生産手段としてのアクアポニックスの可能性について」日時:2025年5月26日(月)16:00~17:00

場所:オンライン

料金:無料

定員:90名

申込:https://aquaponicsassociation-seminar-vol1.peatix.com

一般社団法人アクアポニックス推進教会

https://aquaponicsassociation.jp/

SHARE