開発者に聞く、本当に効果が上がる「バイオスティミュラント」の選び方とは?

世界の年平均気温は、変動しながらも長期的には、100年に0.74度の割合で上昇している。今後数10年間で温室効果ガス排出を大幅削減しない限り、今世紀中に平均気温は1.5度または2.0度高くなるという予測がある。

それに対して、ヨーロッパを中心として環境問題を含めて社会の持続性を高めようという動きが活発化している。

2020年5月に公表された「Farm to Fork戦略」では、「2030年までに化学農薬の使用量とリスクを50%削減」・「2030年までに肥料の使用量を少なくとも20%削減」など、脱化学農薬、脱化学肥料を数値と期限を明示した。日本もヨーロッパと歩調を合わせるように、2021年5月に農林水産省が「みどりの食料システム戦略」を策定した。

地球温暖化は農業生産の現場に影響を与えてもいる。それに対応すべく研究機関等では高温耐性品種の育成が行われているし、農業生産者は遮光資材の利用やかん水頻度を上げるなどの対策が行われているが、いずれも決定打とはなっていない。

こうした背景もあり、注目されているのが植物の非生物的ストレス(高温・低温・乾燥・塩害といった物理的ストレス)を軽減させる新しい農業資材「バイオスティミュラント」だ。特に、2022年からのロシアによるウクライナ侵略に端を発する輸入に頼ってきた農業資材の高騰などにより、あらためてバイオスティミュラントにも注目が集まっている。

今さらながらだが、バイオスティミュラントとは何だろうか?

バイオスティミュラントは農薬(病害虫や雑草を抑制しない)ではないし、肥料ではなく(直接的に栄養にならない)、土壌改良剤でもない(土の物理性や化学性、生物性を変えない)。

バイオスティミュラントとは、植物に対する非生物的ストレスを制御することにより気候や土壌(環境)に起因する植物のダメージを軽減して、健全な植物を提供する新しい技術である。

バイオスティミュラント製品はすでに多数市販されている。では、農業生産者はバイオスティミュラント製品を、どのように選び、使えばいいのだろうか?

「『バイオスティミュラント製品を施用したら反収が上がった』と聞くことが度々あります。しかし、それは本当にバイオスティミュラント製品の効果なのでしょうか?」

こう問題提起するのは、発売4年目を迎えたバイオスティミュラント製品「スキーポン」の開発・発売元であるアクプランタ代表取締役社長であり、東京大学特任准教授の金鍾明先生。アクプランタを起業する前は、大学院博士課程で酵母菌を用いた基礎研究を開始、理化学研究所を経てアメリカに渡り研究を続けた、生粋の研究者だ。

農業は知識を積み重ねて実践して、結果を得る。それを分析して次の栽培に生かす。その積み重ねが、年により異なる環境に対応して行くうえで大切である。「理由がわからない」ということは、その積み重ねができない。再現性のない成功に意味はない、というのが金先生の主張だ。

「バイオスティミュラント製品を活用して継続的に効果を得るうえで欠かせないのは、作用機序が明確な製品を選ぶ、ということ。なぜ効くのか、その仕組みを理解して使うことが大切です。

もう一つは、自分の作物が育たない理由=制限要因を明確にして、それに対応したバイオスティミュラント製品を選ぶこと。この2つが決定的に重要です。

農業に『魔法の水』はありません。先に挙げた二つの条件をマッチさせれば、あとは製品の使用説明書に従って施用することで、効果が得られるはずです」

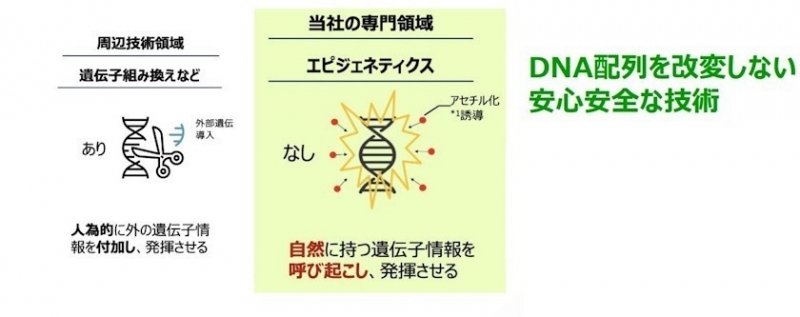

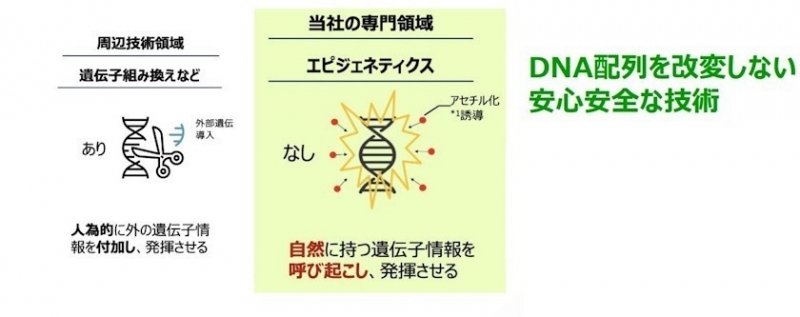

「スキーポン」は、植物がもともと持っている遺伝子を改変せず、植物の高温・乾燥耐性の発現活性を上げることで効果を発揮する。遺伝子を改変することなく、設計図の取り出しやすさ、読み取りやすさをバックアップすることで、植物が持っていた遺伝子情報を発揮させる。

この技術は学術上は「エピジェネティクス」と呼ばれる。金先生は酵母菌の研究を発端にして、植物の高温・乾燥耐性は酢酸でエピジェネティック制御されていることを突き止めた。

植物は乾燥を感じると、気孔を閉じることで、体内から水分が外に出ないようにする。逆に水分が欠乏すると、根から水を吸い上げて気候を開ける。

ところが、近年の夏場に頻繁に起こるような酷暑環境下では、非常な高温になるが雨が降らない。高温乾燥下に置かれると、植物は二律背反の条件下に陥る。植物はどちらか一方を行うが、最終的には枯死してしまう。

ところが酢酸を与えることで、両方の活性を一気に上げることができることを金先生は発見した。それを製品化したのが「スキーポン」だ。

「植物が自分の身体でバランスを取り、水が足りなければ気孔を閉じ、暑ければ開ける。これを植物自身が行うことで、高温・乾燥が続く環境でも生き延びることができ、収量減を防ぐことができるのです。

酢酸をそのまま与えてしまうと、植物は枯れてしまいます。そうしないためのノウハウが製品化の鍵でした。スキーポンは『Skeepon』と表記しますが、これは『酢(Su)で植物をKeep Onさせる資材』という意味なんですよ。「スキーポン」の作用機序は、エピジェネティクスに基づいて明快に説明できます」と金先生は語った。

ご存じのとおり、バイオスティミュラント市場はグローバルでも日本国内でも、急拡大している。ところが日本においては、バイオスティミュラントはいまだ法的に定義されていない。

良く言えば百花繚乱、悪く言えば有象無象が乱立しているのが、日本のバイオスティミュラント市場である。規格・基準制定を求める声が上がって久しいが、今日まで実現していない。この現状を、金先生はどうとらえているのだろうか?

「もちろん歓迎すべき状況にはありません。ただ、長い目で見れば、作用機序が明確な製品は生き残るでしょう。しかし、そこに至るまでに、農業生産者は少なくないお金を無駄にすることになってしまいます」

実証試験の結果、減収が起きていないからと言って、それがバイオスティミュラント製品の効果とは限らないのもバイオスティミュラントの難しい点だ。

成分を確認すると、いくつも栄養源を入れておいて「元気になる!」と宣伝している製品も混在しているという。純粋なバイオスティミュラントとしての効果ではなく、肥料成分を含めることで、見かけ上は減収を防ぐこともできてしまう。

「植物が刺激を受けて反応して、その結果生育が良くなる。それがバイオスティミュラント製品、というのが私の認識です。現状のままでは、バイオスティミュラント製品の信頼を損ねてしまうのでは、と危惧しています」

これらを踏まえて、生産者側のバイオスティミュラント製品の選び方として金先生は、

同時に、“スキーポン”発売から4年が経ち、農業生産者の間でバイオスティミュラント製品が浸透してきた、とも感じているという。

「弊社では全国各地で勉強会を開いているのですが、作用機序の説明を求められたり、自分の圃場・作物の状態を知ったうえで、どんなタイミングで施用すべきかといった、いかにも使ってくれたら成功する、と思えるような農業生産者の方が増えています。

資材価格が高騰している昨今ですが、バイオスティミュラント製品を活用することで減収を防ぐことができれば、収穫後の販売単価が上がります。これは農業生産者さんにとって何よりも魅力でしょう。弊社のようなバイオスティミュラント製品メーカーにとって、それは大きな喜びです」

Skeepon|アクプランタ株式会社

https://ac-planta.com/products/skeepon/

それに対して、ヨーロッパを中心として環境問題を含めて社会の持続性を高めようという動きが活発化している。

2020年5月に公表された「Farm to Fork戦略」では、「2030年までに化学農薬の使用量とリスクを50%削減」・「2030年までに肥料の使用量を少なくとも20%削減」など、脱化学農薬、脱化学肥料を数値と期限を明示した。日本もヨーロッパと歩調を合わせるように、2021年5月に農林水産省が「みどりの食料システム戦略」を策定した。

地球温暖化は農業生産の現場に影響を与えてもいる。それに対応すべく研究機関等では高温耐性品種の育成が行われているし、農業生産者は遮光資材の利用やかん水頻度を上げるなどの対策が行われているが、いずれも決定打とはなっていない。

こうした背景もあり、注目されているのが植物の非生物的ストレス(高温・低温・乾燥・塩害といった物理的ストレス)を軽減させる新しい農業資材「バイオスティミュラント」だ。特に、2022年からのロシアによるウクライナ侵略に端を発する輸入に頼ってきた農業資材の高騰などにより、あらためてバイオスティミュラントにも注目が集まっている。

今さらながらだが、バイオスティミュラントとは何だろうか?

バイオスティミュラントは農薬(病害虫や雑草を抑制しない)ではないし、肥料ではなく(直接的に栄養にならない)、土壌改良剤でもない(土の物理性や化学性、生物性を変えない)。

バイオスティミュラントとは、植物に対する非生物的ストレスを制御することにより気候や土壌(環境)に起因する植物のダメージを軽減して、健全な植物を提供する新しい技術である。

バイオスティミュラント製品は選び方と使い方が大切

バイオスティミュラント製品はすでに多数市販されている。では、農業生産者はバイオスティミュラント製品を、どのように選び、使えばいいのだろうか?

「『バイオスティミュラント製品を施用したら反収が上がった』と聞くことが度々あります。しかし、それは本当にバイオスティミュラント製品の効果なのでしょうか?」

こう問題提起するのは、発売4年目を迎えたバイオスティミュラント製品「スキーポン」の開発・発売元であるアクプランタ代表取締役社長であり、東京大学特任准教授の金鍾明先生。アクプランタを起業する前は、大学院博士課程で酵母菌を用いた基礎研究を開始、理化学研究所を経てアメリカに渡り研究を続けた、生粋の研究者だ。

農業は知識を積み重ねて実践して、結果を得る。それを分析して次の栽培に生かす。その積み重ねが、年により異なる環境に対応して行くうえで大切である。「理由がわからない」ということは、その積み重ねができない。再現性のない成功に意味はない、というのが金先生の主張だ。

「バイオスティミュラント製品を活用して継続的に効果を得るうえで欠かせないのは、作用機序が明確な製品を選ぶ、ということ。なぜ効くのか、その仕組みを理解して使うことが大切です。

もう一つは、自分の作物が育たない理由=制限要因を明確にして、それに対応したバイオスティミュラント製品を選ぶこと。この2つが決定的に重要です。

農業に『魔法の水』はありません。先に挙げた二つの条件をマッチさせれば、あとは製品の使用説明書に従って施用することで、効果が得られるはずです」

「スキーポン」は、植物がもともと持っている遺伝子を改変せず、植物の高温・乾燥耐性の発現活性を上げることで効果を発揮する。遺伝子を改変することなく、設計図の取り出しやすさ、読み取りやすさをバックアップすることで、植物が持っていた遺伝子情報を発揮させる。

この技術は学術上は「エピジェネティクス」と呼ばれる。金先生は酵母菌の研究を発端にして、植物の高温・乾燥耐性は酢酸でエピジェネティック制御されていることを突き止めた。

植物は乾燥を感じると、気孔を閉じることで、体内から水分が外に出ないようにする。逆に水分が欠乏すると、根から水を吸い上げて気候を開ける。

ところが、近年の夏場に頻繁に起こるような酷暑環境下では、非常な高温になるが雨が降らない。高温乾燥下に置かれると、植物は二律背反の条件下に陥る。植物はどちらか一方を行うが、最終的には枯死してしまう。

ところが酢酸を与えることで、両方の活性を一気に上げることができることを金先生は発見した。それを製品化したのが「スキーポン」だ。

「植物が自分の身体でバランスを取り、水が足りなければ気孔を閉じ、暑ければ開ける。これを植物自身が行うことで、高温・乾燥が続く環境でも生き延びることができ、収量減を防ぐことができるのです。

酢酸をそのまま与えてしまうと、植物は枯れてしまいます。そうしないためのノウハウが製品化の鍵でした。スキーポンは『Skeepon』と表記しますが、これは『酢(Su)で植物をKeep Onさせる資材』という意味なんですよ。「スキーポン」の作用機序は、エピジェネティクスに基づいて明快に説明できます」と金先生は語った。

バイオスティミュラントを成長産業にするために必要なこと

ご存じのとおり、バイオスティミュラント市場はグローバルでも日本国内でも、急拡大している。ところが日本においては、バイオスティミュラントはいまだ法的に定義されていない。

良く言えば百花繚乱、悪く言えば有象無象が乱立しているのが、日本のバイオスティミュラント市場である。規格・基準制定を求める声が上がって久しいが、今日まで実現していない。この現状を、金先生はどうとらえているのだろうか?

「もちろん歓迎すべき状況にはありません。ただ、長い目で見れば、作用機序が明確な製品は生き残るでしょう。しかし、そこに至るまでに、農業生産者は少なくないお金を無駄にすることになってしまいます」

実証試験の結果、減収が起きていないからと言って、それがバイオスティミュラント製品の効果とは限らないのもバイオスティミュラントの難しい点だ。

成分を確認すると、いくつも栄養源を入れておいて「元気になる!」と宣伝している製品も混在しているという。純粋なバイオスティミュラントとしての効果ではなく、肥料成分を含めることで、見かけ上は減収を防ぐこともできてしまう。

「植物が刺激を受けて反応して、その結果生育が良くなる。それがバイオスティミュラント製品、というのが私の認識です。現状のままでは、バイオスティミュラント製品の信頼を損ねてしまうのでは、と危惧しています」

バイオスティミュラント製品の選び方

これらを踏まえて、生産者側のバイオスティミュラント製品の選び方として金先生は、

- 作用機序が明確であるものを選ぶこと

- 自身の作物が抱えている課題=制限要因を明確化して、それに対応する製品を選ぶこと

同時に、“スキーポン”発売から4年が経ち、農業生産者の間でバイオスティミュラント製品が浸透してきた、とも感じているという。

「弊社では全国各地で勉強会を開いているのですが、作用機序の説明を求められたり、自分の圃場・作物の状態を知ったうえで、どんなタイミングで施用すべきかといった、いかにも使ってくれたら成功する、と思えるような農業生産者の方が増えています。

資材価格が高騰している昨今ですが、バイオスティミュラント製品を活用することで減収を防ぐことができれば、収穫後の販売単価が上がります。これは農業生産者さんにとって何よりも魅力でしょう。弊社のようなバイオスティミュラント製品メーカーにとって、それは大きな喜びです」

Skeepon|アクプランタ株式会社

https://ac-planta.com/products/skeepon/

SHARE