農業を支える新しい技術「バイオスティミュラント」とはいったい何なのか【前編】

近年「バイオスティミュラント」という言葉を耳にする機会が増えた。それは農薬でも、肥料でも、土壌改良材でもない全く新しい農業資材と言われているが、多くの生産者にとってはまだ身近な存在であるとは言えない。

今回は、前編・後編の2回に分けてこの新しい農業資材「バイオスティミュラント」について日本バイオスティミュラント協議会の方々に教えていただいた。

前編では、バイオスティミュラントとはいったい何なのか? そして世界と日本のバイオスティミュラント事情をお伝えする。

なお、インタビューはオンラインにて実施した。

2018年に日本バイオスティミュラント協議会を立ち上げた須藤修さん。アリスタライフサイエンス株式会社で同資材のマーケティングの仕事を行いながら、設立から現在まで事務局長を務めている

2018年に日本バイオスティミュラント協議会を立ち上げた須藤修さん。アリスタライフサイエンス株式会社で同資材のマーケティングの仕事を行いながら、設立から現在まで事務局長を務めている

株式会社ファイトクロームの河合さん。主に葉面散布肥料と香りを使ったバイオスティミュラント製品「すずみどり」を開発・販売している。協議会においては技術調査委員会に所属している

株式会社ファイトクロームの河合さん。主に葉面散布肥料と香りを使ったバイオスティミュラント製品「すずみどり」を開発・販売している。協議会においては技術調査委員会に所属している

愛知製鋼株式会社の鈴木さん。トヨタ系列の自動車部品大手だが、農業資材の事業・開発部門もある。鈴木さんは事業のサブリーダーであり、開発リーダー。協議会では、技術調査委員長として規格化・標準化議論の旗を振っている

愛知製鋼株式会社の鈴木さん。トヨタ系列の自動車部品大手だが、農業資材の事業・開発部門もある。鈴木さんは事業のサブリーダーであり、開発リーダー。協議会では、技術調査委員長として規格化・標準化議論の旗を振っている

農薬でも、肥料でも、土壌改良材でもない。その意味は?

「バイオスティミュラント」は英語表記では「Bio Stimulants」。ヨーロッパで作られた造語である。「Bio」は生物、「Stimulants」は刺激(剤)。だからバイオスティミュラントを日本語に直訳すると「生物刺激剤」となる。

この“生物を刺激する”とは、植物に供することで何かしらの作用をもたらし、植物の能力と農作物の価値を高めるということ。バイオスティミュラントはその資材であるとされている。ちなみに本家ヨーロッパでは、植物に供するものを「Plant Biostimulants」と呼ぶ。

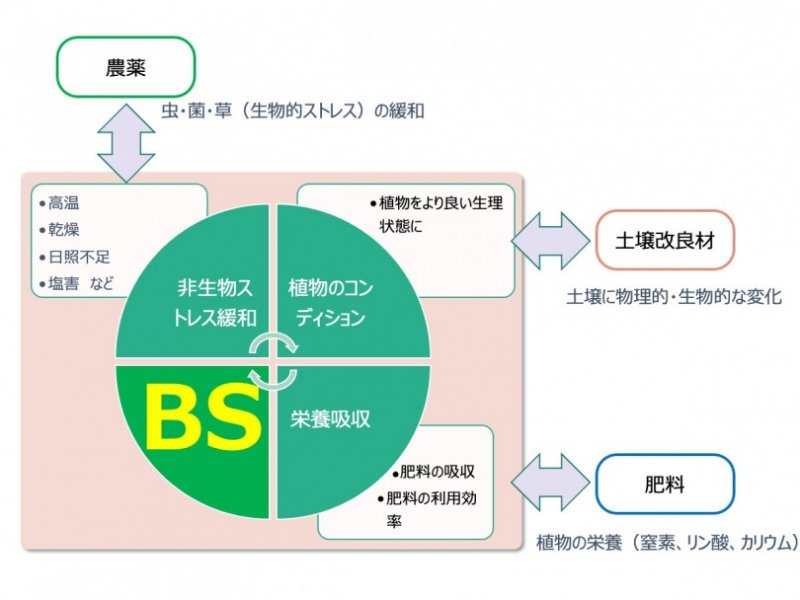

農薬でも、肥料でも、土壌改良材でもない。それでいて植物の能力と農作物の価値を高める資材であるバイオスティミュラントを、分かりやすく説明した図がこちらだ。

「農薬」は害虫や雑草、菌に直接的に働きかけるものだが、バイオスティミュラントは高温・低温・乾燥や酸欠、塩ストレスといった非生物的ストレスを緩和する。

「肥料」は植物が直接吸収する栄養素を供給するものだが、バイオスティミュラントはその肥料の吸収を助ける働きをする。

「土壌改良材」は土壌に物理的・生物的な変化を与えるものだが、バイオスティミュラントは植物の生理状態をより良くする。

これまで、農薬・肥料・土壌改良材は農業生産を高めるために使われてきた。しかし、バイオスティミュラントは3つの技術を“補完”する形で働くものなのだ。

バイオスティミュラントは非生物的ストレスを軽減するというが、それはどういう意味なのだろう? 須藤さんに説明してもらった。

「農業を今日のように発達させてきた三大技術として“育種” “肥料” “農薬”が知られています。これらの三大技術が農業生産現場における栽培技術に加わり、人類は増え続ける世界人口を養うだけの食糧生産を可能にしてきました。

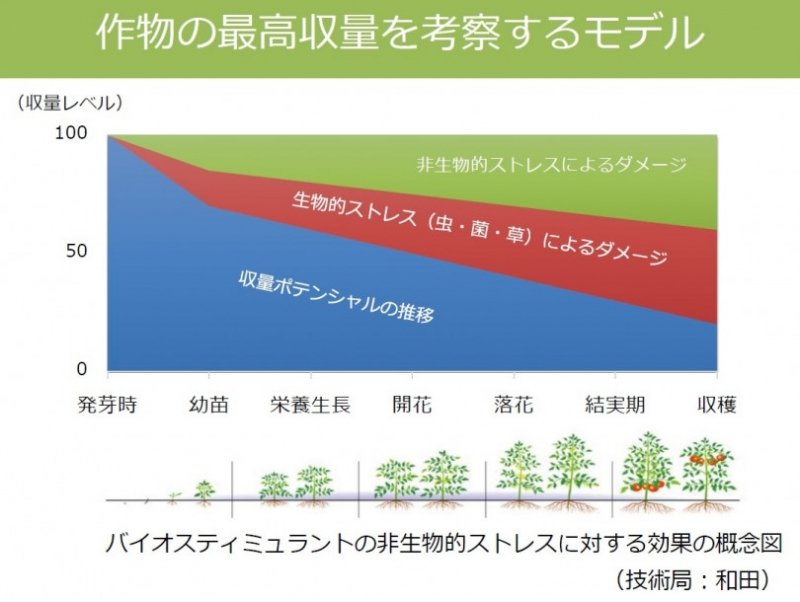

しかしながら、作物はその種類や品種ごとに最終的な収量(最高収量)は決まっていると考えられています。

実際の農業生産の現場では、発芽から収穫という植物のライフステージを通じて、病害虫や雑草等の被害、高温・低温・乾燥の影響により本来得られるはずの最高収量から差し引かれた分しか収穫できていません。

そこで、この収量ギャップを埋めるために、病害虫や雑草に対抗する手段として使われるのが“農薬”。高温や低温、乾燥や塩害といった非生物的ストレスに関わる部分を補うのが“バイオスティミュラント”なのです」

では、世界ではこの新しい農業資材「バイオスティミュラント」がどのように使われているのだろうか。

「バイオスティミュラントの本場はヨーロッパです。2011年にEBIC(The European Biostimulants Industry Council)が発足され、以降世界をリードしています。

近年、SDGsが注目され、それと歩調を合わせるように社会全般に環境負荷の大きな農薬を削減していこうという動きがあります。端的に言えば、農薬の新規開発が難しくなっていることは事実です。

農薬を新規登録するには、安全性の証明が求められますが、より厳格な安全基準の設定や開発コストの高騰で新規農薬の開発もさらに慎重にならざるを得ません」

本来的には、農薬とバイオスティミュラントとは相互に独立し、共存・併用してこそより大きな効果が得られるものだ。しかし、「植物自体の抵抗力を強化して農薬の使用量を減らしていこうというアイデアは、今後加速していくでしょう」と須藤さんは言う。

「アメリカはヨーロッパとは事情が異なりますが、それでもバイオスティミュラントが徐々に存在感を高めています。ご存じの通り州単位でさまざまな異なる規制が存在する国ですが、EPA(Environmental Protection Agency:アメリカ合衆国環境保護庁)もバイオスティミュラントの定義づけについて、提言を行うに至っています」

バイオスティミュラントの世界市場はおよそ2000~3000億円と、今なお農薬と比較すると遥かに小さい。しかし、その成長率は年率15%と飛躍的な拡大を見せている。

ちなみに、日本のバイオスティミュラントの市場規模は、100~200億円市場であると推定されるが、バイオスティミュラントの定義が法律などで確定されていない現在、これらの数字は推定の域にとどまっている。

では、日本でのバイオスティミュラントの普及状況はどうなっているのか。

日本バイオスティミュラント協議会が設立されたのは、2018年1月のこと。2021年でちょうど3周年を迎えたことになる。2020年10月現在の正会員は26社、賛助会員は60社、個人会員は28名である。が、設立当初の会員は8社であったと須藤さんは言う。

「2018年当時はまだ、バイオスティミュラントが認知されていませんでした。バイオスティミュラントが今後、日本の新しい農業資材カテゴリーに成長するであろうと予見していた私は情報探索と共有を目的に、まずは勉強会が開催できる業界グループの結成を呼びかけました。ウェブやメディアの露出とともに、参加してくださる方々も増え、今では会員企業数は86社の大所帯となっています。

賛助会員には農業ビジネスを生業としていない企業も多く、業種を超えてバイオスティミュラントの動向に注目が集まっていることには驚かされます」

ただ、バイオスティミュラントはまだ日本においては定義も明確にされていない。これから重要になるのが“規格化・標準化”、より具体的には「品質」「効果」「安全性」が求められる。

「“品質”は有効成分や原料など、 “効果”は、いつ、どのように使うと、どれほどの効果が得られるのか、そして “安全性”は、使用者である農業生産者と消費者、それに環境に対する安全性です」

技術調査委員の鈴木さんは、協議会としてもこういった情報を整理したいと語る。

「品質・効果・安全性などの業界自主基準を設定することにより、生産者は安心して作物の栽培にバイオスティミュラントを利用いただけますし、野菜や果物を消費する側にとっても安心感につながります」と、河合さんは言う。

後編ではより具体的に、バイオスティミュラント製品の詳細と、今後の課題について紹介する。

日本バイオスティミュラント協議会

https://www.japanbsa.com/

今回は、前編・後編の2回に分けてこの新しい農業資材「バイオスティミュラント」について日本バイオスティミュラント協議会の方々に教えていただいた。

前編では、バイオスティミュラントとはいったい何なのか? そして世界と日本のバイオスティミュラント事情をお伝えする。

なお、インタビューはオンラインにて実施した。

2018年に日本バイオスティミュラント協議会を立ち上げた須藤修さん。アリスタライフサイエンス株式会社で同資材のマーケティングの仕事を行いながら、設立から現在まで事務局長を務めている

2018年に日本バイオスティミュラント協議会を立ち上げた須藤修さん。アリスタライフサイエンス株式会社で同資材のマーケティングの仕事を行いながら、設立から現在まで事務局長を務めている 株式会社ファイトクロームの河合さん。主に葉面散布肥料と香りを使ったバイオスティミュラント製品「すずみどり」を開発・販売している。協議会においては技術調査委員会に所属している

株式会社ファイトクロームの河合さん。主に葉面散布肥料と香りを使ったバイオスティミュラント製品「すずみどり」を開発・販売している。協議会においては技術調査委員会に所属している 愛知製鋼株式会社の鈴木さん。トヨタ系列の自動車部品大手だが、農業資材の事業・開発部門もある。鈴木さんは事業のサブリーダーであり、開発リーダー。協議会では、技術調査委員長として規格化・標準化議論の旗を振っている

愛知製鋼株式会社の鈴木さん。トヨタ系列の自動車部品大手だが、農業資材の事業・開発部門もある。鈴木さんは事業のサブリーダーであり、開発リーダー。協議会では、技術調査委員長として規格化・標準化議論の旗を振っている農薬でも、肥料でも、土壌改良材でもない。その意味は?

「バイオスティミュラント」は英語表記では「Bio Stimulants」。ヨーロッパで作られた造語である。「Bio」は生物、「Stimulants」は刺激(剤)。だからバイオスティミュラントを日本語に直訳すると「生物刺激剤」となる。この“生物を刺激する”とは、植物に供することで何かしらの作用をもたらし、植物の能力と農作物の価値を高めるということ。バイオスティミュラントはその資材であるとされている。ちなみに本家ヨーロッパでは、植物に供するものを「Plant Biostimulants」と呼ぶ。

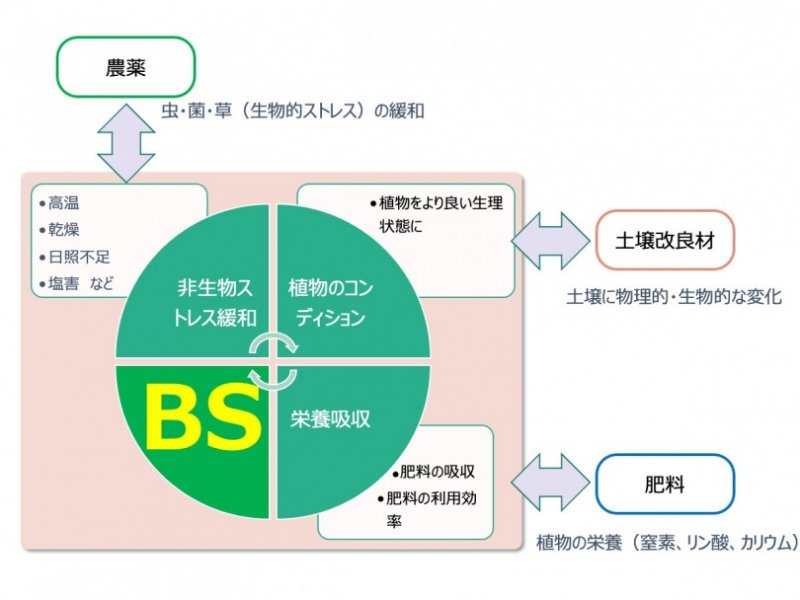

農薬でも、肥料でも、土壌改良材でもない。それでいて植物の能力と農作物の価値を高める資材であるバイオスティミュラントを、分かりやすく説明した図がこちらだ。

「農薬」は害虫や雑草、菌に直接的に働きかけるものだが、バイオスティミュラントは高温・低温・乾燥や酸欠、塩ストレスといった非生物的ストレスを緩和する。

「肥料」は植物が直接吸収する栄養素を供給するものだが、バイオスティミュラントはその肥料の吸収を助ける働きをする。

「土壌改良材」は土壌に物理的・生物的な変化を与えるものだが、バイオスティミュラントは植物の生理状態をより良くする。

これまで、農薬・肥料・土壌改良材は農業生産を高めるために使われてきた。しかし、バイオスティミュラントは3つの技術を“補完”する形で働くものなのだ。

非生物的ストレスを軽減する。その効果とは?

バイオスティミュラントは非生物的ストレスを軽減するというが、それはどういう意味なのだろう? 須藤さんに説明してもらった。

「農業を今日のように発達させてきた三大技術として“育種” “肥料” “農薬”が知られています。これらの三大技術が農業生産現場における栽培技術に加わり、人類は増え続ける世界人口を養うだけの食糧生産を可能にしてきました。

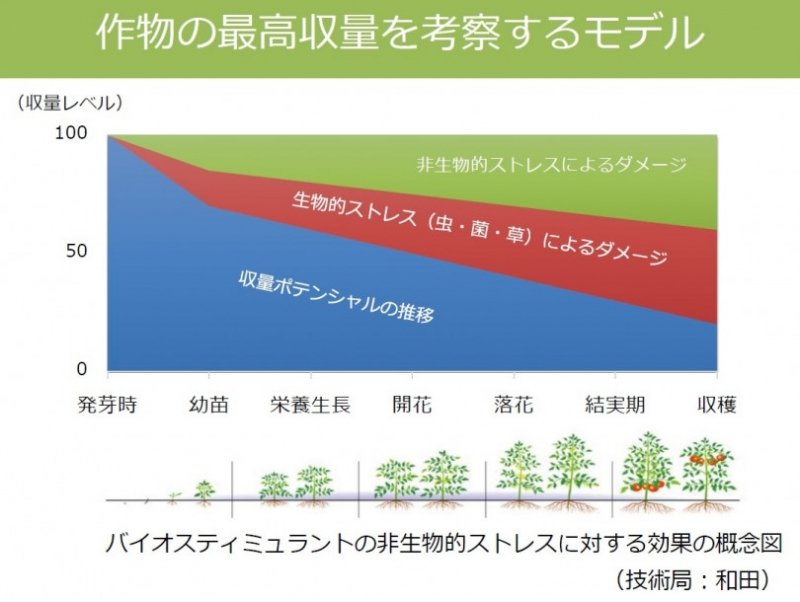

しかしながら、作物はその種類や品種ごとに最終的な収量(最高収量)は決まっていると考えられています。

実際の農業生産の現場では、発芽から収穫という植物のライフステージを通じて、病害虫や雑草等の被害、高温・低温・乾燥の影響により本来得られるはずの最高収量から差し引かれた分しか収穫できていません。

そこで、この収量ギャップを埋めるために、病害虫や雑草に対抗する手段として使われるのが“農薬”。高温や低温、乾燥や塩害といった非生物的ストレスに関わる部分を補うのが“バイオスティミュラント”なのです」

世界のバイオスティミュラント事情

では、世界ではこの新しい農業資材「バイオスティミュラント」がどのように使われているのだろうか。

「バイオスティミュラントの本場はヨーロッパです。2011年にEBIC(The European Biostimulants Industry Council)が発足され、以降世界をリードしています。

近年、SDGsが注目され、それと歩調を合わせるように社会全般に環境負荷の大きな農薬を削減していこうという動きがあります。端的に言えば、農薬の新規開発が難しくなっていることは事実です。

農薬を新規登録するには、安全性の証明が求められますが、より厳格な安全基準の設定や開発コストの高騰で新規農薬の開発もさらに慎重にならざるを得ません」

本来的には、農薬とバイオスティミュラントとは相互に独立し、共存・併用してこそより大きな効果が得られるものだ。しかし、「植物自体の抵抗力を強化して農薬の使用量を減らしていこうというアイデアは、今後加速していくでしょう」と須藤さんは言う。

「アメリカはヨーロッパとは事情が異なりますが、それでもバイオスティミュラントが徐々に存在感を高めています。ご存じの通り州単位でさまざまな異なる規制が存在する国ですが、EPA(Environmental Protection Agency:アメリカ合衆国環境保護庁)もバイオスティミュラントの定義づけについて、提言を行うに至っています」

バイオスティミュラントの世界市場はおよそ2000~3000億円と、今なお農薬と比較すると遥かに小さい。しかし、その成長率は年率15%と飛躍的な拡大を見せている。

ちなみに、日本のバイオスティミュラントの市場規模は、100~200億円市場であると推定されるが、バイオスティミュラントの定義が法律などで確定されていない現在、これらの数字は推定の域にとどまっている。

定義や認知の拡大を進める日本のバイオスティミュラント事情

では、日本でのバイオスティミュラントの普及状況はどうなっているのか。

日本バイオスティミュラント協議会が設立されたのは、2018年1月のこと。2021年でちょうど3周年を迎えたことになる。2020年10月現在の正会員は26社、賛助会員は60社、個人会員は28名である。が、設立当初の会員は8社であったと須藤さんは言う。

「2018年当時はまだ、バイオスティミュラントが認知されていませんでした。バイオスティミュラントが今後、日本の新しい農業資材カテゴリーに成長するであろうと予見していた私は情報探索と共有を目的に、まずは勉強会が開催できる業界グループの結成を呼びかけました。ウェブやメディアの露出とともに、参加してくださる方々も増え、今では会員企業数は86社の大所帯となっています。

賛助会員には農業ビジネスを生業としていない企業も多く、業種を超えてバイオスティミュラントの動向に注目が集まっていることには驚かされます」

ただ、バイオスティミュラントはまだ日本においては定義も明確にされていない。これから重要になるのが“規格化・標準化”、より具体的には「品質」「効果」「安全性」が求められる。

「“品質”は有効成分や原料など、 “効果”は、いつ、どのように使うと、どれほどの効果が得られるのか、そして “安全性”は、使用者である農業生産者と消費者、それに環境に対する安全性です」

技術調査委員の鈴木さんは、協議会としてもこういった情報を整理したいと語る。

「品質・効果・安全性などの業界自主基準を設定することにより、生産者は安心して作物の栽培にバイオスティミュラントを利用いただけますし、野菜や果物を消費する側にとっても安心感につながります」と、河合さんは言う。

後編ではより具体的に、バイオスティミュラント製品の詳細と、今後の課題について紹介する。

日本バイオスティミュラント協議会

https://www.japanbsa.com/

SHARE