奥原正明氏と山田敏之氏が語るシンポジウム「農政改革で加速するスマート農業の未来」レポート 【OPTiM INNOVATION 2019】

10月24日(木)と25日(金)の2日間、ホテル雅叙園東京にて、「OPTiM INNOVATION 2019」が開催された。株式会社オプティム初の単独プライベートショーとして「AIの未来とあらゆる産業のビジョンが集う」をテーマに掲げたイベントだ。

本記事ではそのシンポジウムのひとつ、「農政改革で加速するスマート農業の未来」のダイジェストをお届けしよう。

パネラーは、前農林水産省事務次官であり、オプティムのエグゼクティブアドバイザーを務める奥原正明氏と、株式会社こと京都 代表取締役社長にして、公益社団法人日本農業法人協会の会長も兼務する山田敏之氏の2名。オプティムの休坂健志氏がモデレーターを担当した。特に奥原氏の話を聞ける機会は滅多にないということもあって、大勢の農業関係者が会場に集まった。

山田氏は九条ねぎを主に手掛ける、こと京都の創業者。会社としては18年、農業に携わってからは25年というキャリアを持つ。現在はこと日本株式会社、こと京野菜株式会社、こと日本株式会社といった関連会社も擁している。

当時、EM菌などの本を読みながら漠然と、食や環境の変化、農業の発展は予期しており農業自体には興味があった。ただし、就農するなら家族経営ではなく「農業経営者」という視点から携わりたかったという。「幼い頃、休みなく夜遅くまで働いている母を見ながら、『絶対農業はしない』と考えていた」ためだ。

その経営手腕で目指したのは年商1億円だったが、初年度の売り上げは400万円。「こんなに低いのかとびっくりした」ことから、品目を九条ねぎに絞るなどの工夫を重ねていき、7年で見事年商1億円を達成。現在は10億円まで成長している(このあたりのエピソードは、山田氏の著書「脱サラ就農、九条ねぎで年商10億円 京都発 新・農業経営のカタチ」をご参照いただきたい)。

年商10億円に至ったターニングポイントについては、「九条ねぎに絞ったこと」だった。1ヘクタールの圃場しかない状態での中央市場への出荷に限界を感じ、カットねぎへの加工に着手。ラーメンブームに乗って東京で手当たり次第にラーメン店へ飛び込み営業をかけ、最終的に4年で300件のラーメン店と契約。3億まで規模を拡大した。

もうひとつの追い風が、2008年頃に起きたBSE(牛海綿状脳症)や鳥インフルエンザ、冷凍ギョーザへの異物混入事件など、食の信頼が揺らぐニュースが続いたことだった。それらの影響で、中国からの冷凍ギョーザの輸入が一時的にストップし、食品の産地表示が義務付けられ「安いものは海外から輸入すればいい」というそれまでの食への考え方がガラっと変わったことを実感した。

そこで、4億円を投資して衛生基準の高い工場などを建設。「農業は装置産業。冷蔵庫の大きさ、作業場の大きさで売り上げが決まります」と語るとおり、山田氏は規模を拡大し年商10億円まで上り詰める。

最近は農業に携わりたいという若者も増えてはいるが、規模の小さい法人には人材が集まりにくいため、中小規模の農業法人も「(自分がその規模だった頃と)同じような苦労をしているんじゃないか」と心配もしているという。

では、農業の人材を育成するうえで何が重要かといえば、まずはしっかりした福利厚生や給料だという。「1億までは社長ひとりの思いでパートさんなどを雇ってもなんとかできる。そこを超えると生産、販売の長がいないとうまく機能しない。社長もしっかり勉強しないといけません」と山田氏。

日本農業法人協会が「目指すべき未来」として掲げているのが、「農業が若者の将来就きたい職業の第1位となること」だという。世界最高品質の農業経営の実現と、その成果によって社会を幸福にするという目標を立てている。

そのような中で、最近は「若い方が農業をビジネスとして捉えるようになってきた」という。たとえば、昔は補助金がもらえなくなるかもしれないからと、農家は「儲かったという話をしてはいけない」と言われていた。しかし最近は「利益が出たという話もできるようになってきた」と山田氏。自身のふたりの子どももこと京都に入社しているといい、「若い方々もどんどん農業に入ってくれるようになった」と、若者の農業を見る目の変化に期待している。

彼らが頑張るために、個々の農家や農業法人だけではできない政策提言などは、日本農業法人協会の役割として補佐していく、というのも協会の役割のひとつだ。

まず、10年後の日本の農業がどのようになっているのか、どのようにしていくべきなのかについて語られた。

ひとつは、農業が産業として自立すること。国の補助金なしで、農業者が収入を得て経営を継続しさらに発展させていける環境を作る。

ふたつめは、日本の農業が輸出を含めた成長産業になること。従来の農業は、国内の需要減少に合わせて生産調整を行い、その結果縮小し、ジリ貧になってきた。しかし、海外での日本食ニーズは高まっており、インバウンドで来日した観光客にとっての魅力のひとつも日本のグルメだ。つまり、輸出も視野に入れれば、農業を成長産業にしていけるはずだという考えだ。

みっつめは、農業が地域経済を牽引する産業となること。地方の産業の中心は現在も農業、林業、水産業であり、これらが関連する食品産業なども含めて発展していかなければ、地域経済が元気にならない。そして、日本経済が発展するためには、都市部だけでなく、地域の発展が不可欠だ。

そのような10年後の日本の農業の担い手については、「山田さんのように経営感覚を持って、兼業ではなく専業で、生活をかけて農業経営を行う人が大勢を占める」ことにならざるを得ないという。

実際、このような専業農業経営者は日本の農地の約6割を使用しており、農地も個人に“集積”されつつある。ただし問題は、圃場の合計が60ヘクタールであっても、枚数が200〜300枚というように“集約”がなされないままの状態が続いているところだ。農機を使おうと思うと圃場ごとにクルマに積んで持ち運ばなければならない、ということはざらにある。飛び地をまとまった圃場にしていかないと生産性は上がらない。

というのも、奥原氏が中心となって取り組んできた農政改革は、まさにこのスマート農業普及のための前提条件であり、農政改革とスマート農業は裏表の関係として、ふたつが両輪となって進むことが必要だからだ(奥原氏が取り組んできた農政改革の詳細は、著書「農政改革 行政官の仕事と責任」を参照してほしい)。

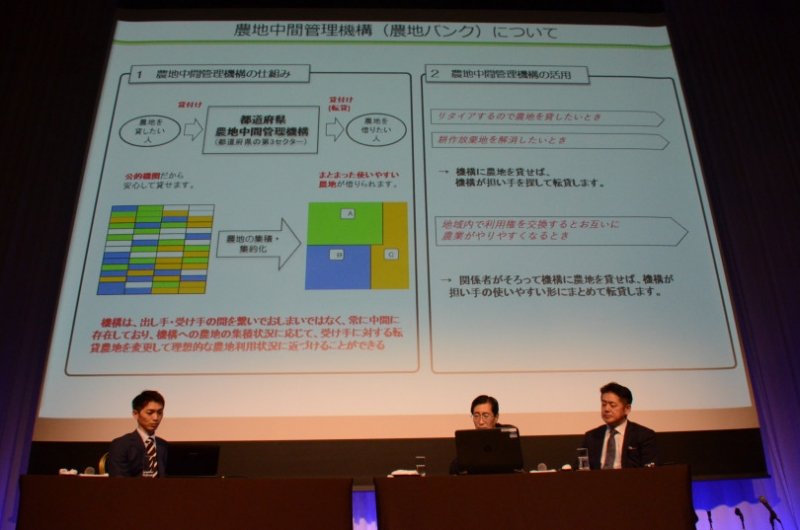

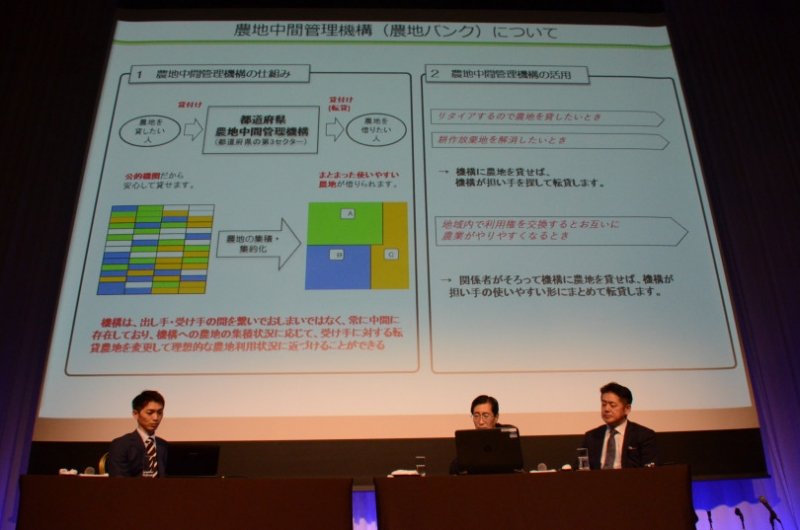

具体的には、農地を本格的な農業経営者のもとに集積・集約すること。そのために各都道府県に農地バンクを設置し、いったん集約してまとめなおすことができる仕組みを置いた。

高齢化に伴うリタイアなどにより、今後10年の間に使用されていない農地が農地バンクに集まってくることは予想できている。そのときに「農地バンクが圃場の区割りをやり直し、転貸先の農業者がまとまった面積を耕作できるようにすれば、農地の集約化が進められる」というわけだ。

同時に、法的・社会的な規制を緩和して、能力のある経営者が自由に経営を展開できる環境を作ることも必要だ。法律上の規制はもちろん、村社会的な障壁なども含めての話だ。たとえば、農業者が農協を通さずに資材の購入や販路を開拓した場合に、融資を受けられないなどといった不公正な対応も、残念ながら一部で行われているという。農業関係者同士で足を引っ張り合うのではなく、創意工夫し努力して収益を上げた人を中心に地域全体が潤うようにしていかなければ、日本の農業はよくなっていかないだろう。

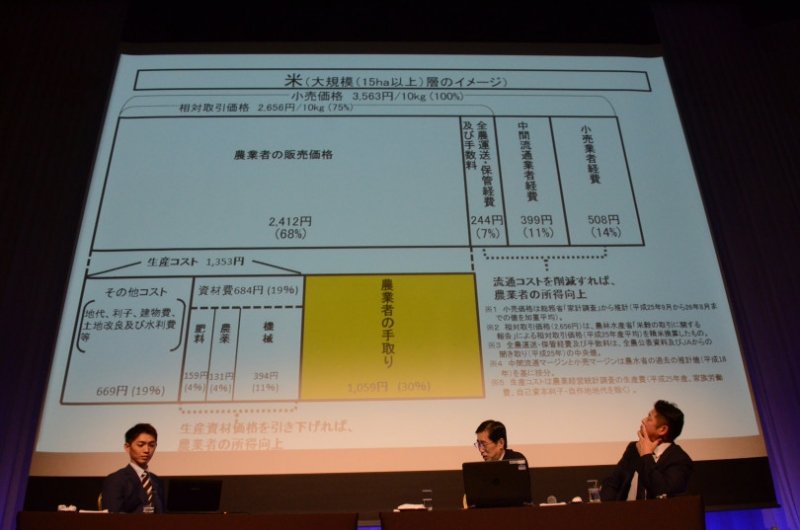

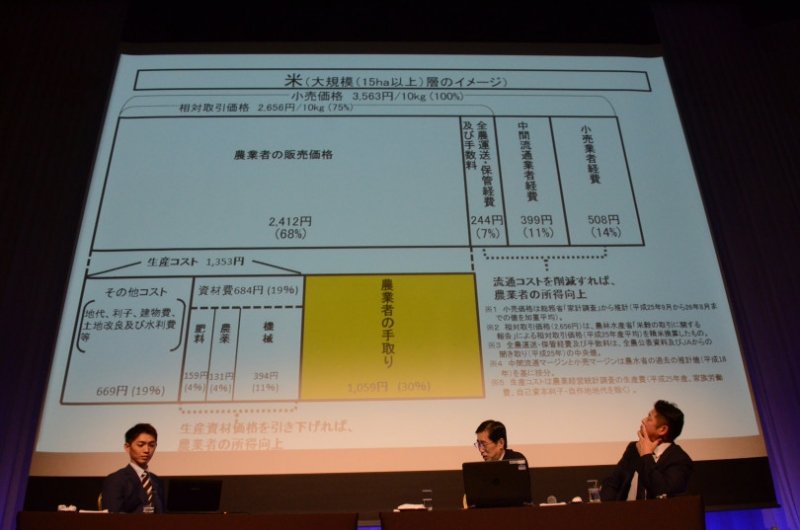

さらに考えたいのが、コストの低減だ。米で言えば、小売価格のうち小売業者や中間流通業者の経費を引かれた結果、農業者の販売価格は68%程度になる。しかもこれがそのまま生産者の手取りになるわけではなく、このなかに生産者が使った資材コストや肥料、農薬、農業機械などの経費がかかり、手取りは小売価格の30%にしかならない。

この農業者の手取りの割合を上げて内部留保を作り、次年度以降の投資につなげていかなければ経営は発展しないし、地域もよくならない。

では、手取りを増やすためにはどうすればいいのか。

奥原氏は、生産資材コストを減らすために重要なことは、資材メーカーが国際競争力のある価格で提供できるようにすることだという。例として、日本とほぼ同水準で農作物を作っている韓国と比べて、農業資材の価格は日本の方が高い。また、例えば、肥料メーカーは国内に2000社もあり、生産規模は零細で生産性も低い。こうした生産資材の業界構造を変えていくことが必要とも語った。

さらに、農産物の流通の合理化を図ることも必要だ。中間流通が入れば当然コストがかかるうえ、中間流通が入っている状態では、たとえ農業者の生産コストや経費がやむをえず上がっても、価格に反映させることが難しく、生産者が泣きをみることになる。逆に、生産者が直接販売する方法を持てば、コストを反映させた適正価格で販売できる。

そして、経営管理、作業管理、作業の効率化を進めること。そのためには、生産者にとっての使い勝手をよくしたハードウェア/ソフトウェアを、生産者が負担できるようなコストで提供すべきだ。そのためには、農業界と経済界が連携し、経済界のノウハウや技術を農業に導入していくことも必要だと語っている。

このような様々な取り組みの中でも、とりわけ「農地バンクについては特に重要」と奥原氏はあらためて強調する。農地の所有者から土地を借り受け、農地を借りたい人と所有者の間に入るのが農地バンクだが、何年かかけて土地をまとめていくことで、貸し出す際に集約して効率的な農地を展開できる。

これから参入したいと考えている人は、各都道府県の農地バンクの状況を確認し、都道府県や第3セクターと連携して農地バンクをもっと機能させるためにどうすればいいかということも考えることが、スマート農業を普及させるために大事だという。

奥原氏は、これからスマート農業を進めていくうえで企業へのお願いとして、「生産者との連携を強化しながらハード/ソフトの開発を進めてほしい」と提言した。

企業がスマート農業関連のハード/ソフトを農業者に高く、たくさん販売しようと思っても、現在の農業にはそれだけの負担能力はない。ぜひ、関連企業には農業者とともに発展していこうという意識を持っていただきたいという。

また、スマート農業のサービス自体も、使い勝手がよくコストも抑えられるサービスに今後は集約されていくだろう。その時に、農業者は様々な技術を総合的に活用することが必要であり、様々なメーカーのロボット、ドローン、センサー、ビッグデータなどを自由に組み合わせて接続して使えるような仕組みが欲しいとも語った。

そしてもうひとつ、農政改革によって変化した農業政策が、実際に現場にどれくらい浸透し、実効を上げているかという点に注目してほしいという。制度を改正しても現場に浸透するには時間がかかる。生産者だけでなく、経済界も消費者である国民もしっかり観察し、後押ししてほしい、とも語られた。

一方、山田氏はあらためて「まずは土地の集積・集約」ということを強調。個人的に、1枚1ヘクタールの圃場にするという「1ヘクタール運動」を提唱している。10枚合わせて1ヘクタールの圃場ならば、高齢の農家でも1カ所見回るだけで済むからだ。

ただし、土地集積の状況は県によってまったく異なり、集めてほしいところが集まらないといった状況も理解している。「正直なところ、あと3年、5年はかかると思う」とも言っている。

同時に、山田氏は「今ある便利なスマート農業が使いきれていない」とも感じており、それが使えるようになるだけでも大きく改善されるとのこと。そして、無理は承知のうえで、「度重なる台風被害をなんとかしてほしい」と、生産者の切実な思いも口にしていた。

ディスカッションを通して感じたのは、様々な用途や目的でスマート農業は進んでいるものの、それを最大限活用するための農地の課題がなかなか進まないと言うジレンマだ。制度改革はすでに行われており、あとは現場の生産者、都道府県関係者たちの努力にかかっている。

誰もが不便だと思いつつ、地域ごとの歴史や関係性などの中で踏み越えることができていないこの農地の問題が解決されることで、圃場の広さや収量は変わらなくとも、日本の農業は大きく変わるだろう。

奥原氏は最後に、「これまでの先端技術は工場の中で使われるものがほとんどで、農業には使えなかった。それがドローンやIoT機器など、屋外でも使えるものが現れ、AIで篤農家の頭の中で培われてきたものが外部化して使えるようになってきた」とスマート農業の可能性について言及し、「先端技術の側が、多様なテーマを抱える農業に追いついてきた」と表現した。

自然相手で見えにくかった農業を、AI・IoTによるスマート農業で理解できるようになるのも遠い未来のことではない。

OPTiM INNOVATION 2019

本記事ではそのシンポジウムのひとつ、「農政改革で加速するスマート農業の未来」のダイジェストをお届けしよう。

パネラーは、前農林水産省事務次官であり、オプティムのエグゼクティブアドバイザーを務める奥原正明氏と、株式会社こと京都 代表取締役社長にして、公益社団法人日本農業法人協会の会長も兼務する山田敏之氏の2名。オプティムの休坂健志氏がモデレーターを担当した。特に奥原氏の話を聞ける機会は滅多にないということもあって、大勢の農業関係者が会場に集まった。

山田氏が語る、経営者としての農業への取り組み

まずは、生産者・法人経営の視点から、山田氏より、こと京都と日本農業法人協会の取り組みが紹介された。山田氏は九条ねぎを主に手掛ける、こと京都の創業者。会社としては18年、農業に携わってからは25年というキャリアを持つ。現在はこと日本株式会社、こと京野菜株式会社、こと日本株式会社といった関連会社も擁している。

生産者ではなく、農業経営者として就農

山田氏はもともと農家の次男として誕生し、8年間アパレル系のサラリーマンを経験した。しかし、家族の事情により農家を継ぐこととなる。当時、EM菌などの本を読みながら漠然と、食や環境の変化、農業の発展は予期しており農業自体には興味があった。ただし、就農するなら家族経営ではなく「農業経営者」という視点から携わりたかったという。「幼い頃、休みなく夜遅くまで働いている母を見ながら、『絶対農業はしない』と考えていた」ためだ。

その経営手腕で目指したのは年商1億円だったが、初年度の売り上げは400万円。「こんなに低いのかとびっくりした」ことから、品目を九条ねぎに絞るなどの工夫を重ねていき、7年で見事年商1億円を達成。現在は10億円まで成長している(このあたりのエピソードは、山田氏の著書「脱サラ就農、九条ねぎで年商10億円 京都発 新・農業経営のカタチ」をご参照いただきたい)。

年商10億円に至ったターニングポイントについては、「九条ねぎに絞ったこと」だった。1ヘクタールの圃場しかない状態での中央市場への出荷に限界を感じ、カットねぎへの加工に着手。ラーメンブームに乗って東京で手当たり次第にラーメン店へ飛び込み営業をかけ、最終的に4年で300件のラーメン店と契約。3億まで規模を拡大した。

もうひとつの追い風が、2008年頃に起きたBSE(牛海綿状脳症)や鳥インフルエンザ、冷凍ギョーザへの異物混入事件など、食の信頼が揺らぐニュースが続いたことだった。それらの影響で、中国からの冷凍ギョーザの輸入が一時的にストップし、食品の産地表示が義務付けられ「安いものは海外から輸入すればいい」というそれまでの食への考え方がガラっと変わったことを実感した。

そこで、4億円を投資して衛生基準の高い工場などを建設。「農業は装置産業。冷蔵庫の大きさ、作業場の大きさで売り上げが決まります」と語るとおり、山田氏は規模を拡大し年商10億円まで上り詰める。

1億円以上を稼ぐには人材育成が大切

ここで「現在に至るまでの失敗談は?」という少し意地悪な質問がモデレーターから出された。山田氏いわく、「若い就農者でも1億円まではいけるようになってきた。ただ、1億を超えた時の人材育成ができていないから、2億、3億と拡大するのが難しい」という。最近は農業に携わりたいという若者も増えてはいるが、規模の小さい法人には人材が集まりにくいため、中小規模の農業法人も「(自分がその規模だった頃と)同じような苦労をしているんじゃないか」と心配もしているという。

では、農業の人材を育成するうえで何が重要かといえば、まずはしっかりした福利厚生や給料だという。「1億までは社長ひとりの思いでパートさんなどを雇ってもなんとかできる。そこを超えると生産、販売の長がいないとうまく機能しない。社長もしっかり勉強しないといけません」と山田氏。

補助金を気にせず「儲かった」と話せる農業に

ここから、日本農業法人協会会長としての話題に切り替わる。日本農業法人協会が「目指すべき未来」として掲げているのが、「農業が若者の将来就きたい職業の第1位となること」だという。世界最高品質の農業経営の実現と、その成果によって社会を幸福にするという目標を立てている。

そのような中で、最近は「若い方が農業をビジネスとして捉えるようになってきた」という。たとえば、昔は補助金がもらえなくなるかもしれないからと、農家は「儲かったという話をしてはいけない」と言われていた。しかし最近は「利益が出たという話もできるようになってきた」と山田氏。自身のふたりの子どももこと京都に入社しているといい、「若い方々もどんどん農業に入ってくれるようになった」と、若者の農業を見る目の変化に期待している。

彼らが頑張るために、個々の農家や農業法人だけではできない政策提言などは、日本農業法人協会の役割として補佐していく、というのも協会の役割のひとつだ。

奥原氏が語る「10年後の日本農業のイメージ」

続いては、2018年まで農林水産省事務次官を務めた奥原氏より、「農政改革で加速するAI農業の未来」というテーマでの話題だ。

まず、10年後の日本の農業がどのようになっているのか、どのようにしていくべきなのかについて語られた。

ひとつは、農業が産業として自立すること。国の補助金なしで、農業者が収入を得て経営を継続しさらに発展させていける環境を作る。

ふたつめは、日本の農業が輸出を含めた成長産業になること。従来の農業は、国内の需要減少に合わせて生産調整を行い、その結果縮小し、ジリ貧になってきた。しかし、海外での日本食ニーズは高まっており、インバウンドで来日した観光客にとっての魅力のひとつも日本のグルメだ。つまり、輸出も視野に入れれば、農業を成長産業にしていけるはずだという考えだ。

みっつめは、農業が地域経済を牽引する産業となること。地方の産業の中心は現在も農業、林業、水産業であり、これらが関連する食品産業なども含めて発展していかなければ、地域経済が元気にならない。そして、日本経済が発展するためには、都市部だけでなく、地域の発展が不可欠だ。

そのような10年後の日本の農業の担い手については、「山田さんのように経営感覚を持って、兼業ではなく専業で、生活をかけて農業経営を行う人が大勢を占める」ことにならざるを得ないという。

実際、このような専業農業経営者は日本の農地の約6割を使用しており、農地も個人に“集積”されつつある。ただし問題は、圃場の合計が60ヘクタールであっても、枚数が200〜300枚というように“集約”がなされないままの状態が続いているところだ。農機を使おうと思うと圃場ごとにクルマに積んで持ち運ばなければならない、ということはざらにある。飛び地をまとまった圃場にしていかないと生産性は上がらない。

農政改革とスマート農業は裏表の関係

日本の農業がより効率を上げるためには、先端技術を活用したスマート農業を展開することが大切だ。「10年後に向けて、若い人が率先して参入したくなるような、“プラスイメージの農業”を作っていかなければならない」と奥原氏は言う。というのも、奥原氏が中心となって取り組んできた農政改革は、まさにこのスマート農業普及のための前提条件であり、農政改革とスマート農業は裏表の関係として、ふたつが両輪となって進むことが必要だからだ(奥原氏が取り組んできた農政改革の詳細は、著書「農政改革 行政官の仕事と責任」を参照してほしい)。

具体的には、農地を本格的な農業経営者のもとに集積・集約すること。そのために各都道府県に農地バンクを設置し、いったん集約してまとめなおすことができる仕組みを置いた。

高齢化に伴うリタイアなどにより、今後10年の間に使用されていない農地が農地バンクに集まってくることは予想できている。そのときに「農地バンクが圃場の区割りをやり直し、転貸先の農業者がまとまった面積を耕作できるようにすれば、農地の集約化が進められる」というわけだ。

同時に、法的・社会的な規制を緩和して、能力のある経営者が自由に経営を展開できる環境を作ることも必要だ。法律上の規制はもちろん、村社会的な障壁なども含めての話だ。たとえば、農業者が農協を通さずに資材の購入や販路を開拓した場合に、融資を受けられないなどといった不公正な対応も、残念ながら一部で行われているという。農業関係者同士で足を引っ張り合うのではなく、創意工夫し努力して収益を上げた人を中心に地域全体が潤うようにしていかなければ、日本の農業はよくなっていかないだろう。

さらに考えたいのが、コストの低減だ。米で言えば、小売価格のうち小売業者や中間流通業者の経費を引かれた結果、農業者の販売価格は68%程度になる。しかもこれがそのまま生産者の手取りになるわけではなく、このなかに生産者が使った資材コストや肥料、農薬、農業機械などの経費がかかり、手取りは小売価格の30%にしかならない。

この農業者の手取りの割合を上げて内部留保を作り、次年度以降の投資につなげていかなければ経営は発展しないし、地域もよくならない。

では、手取りを増やすためにはどうすればいいのか。

奥原氏は、生産資材コストを減らすために重要なことは、資材メーカーが国際競争力のある価格で提供できるようにすることだという。例として、日本とほぼ同水準で農作物を作っている韓国と比べて、農業資材の価格は日本の方が高い。また、例えば、肥料メーカーは国内に2000社もあり、生産規模は零細で生産性も低い。こうした生産資材の業界構造を変えていくことが必要とも語った。

さらに、農産物の流通の合理化を図ることも必要だ。中間流通が入れば当然コストがかかるうえ、中間流通が入っている状態では、たとえ農業者の生産コストや経費がやむをえず上がっても、価格に反映させることが難しく、生産者が泣きをみることになる。逆に、生産者が直接販売する方法を持てば、コストを反映させた適正価格で販売できる。

そして、経営管理、作業管理、作業の効率化を進めること。そのためには、生産者にとっての使い勝手をよくしたハードウェア/ソフトウェアを、生産者が負担できるようなコストで提供すべきだ。そのためには、農業界と経済界が連携し、経済界のノウハウや技術を農業に導入していくことも必要だと語っている。

このような様々な取り組みの中でも、とりわけ「農地バンクについては特に重要」と奥原氏はあらためて強調する。農地の所有者から土地を借り受け、農地を借りたい人と所有者の間に入るのが農地バンクだが、何年かかけて土地をまとめていくことで、貸し出す際に集約して効率的な農地を展開できる。

これから参入したいと考えている人は、各都道府県の農地バンクの状況を確認し、都道府県や第3セクターと連携して農地バンクをもっと機能させるためにどうすればいいかということも考えることが、スマート農業を普及させるために大事だという。

先端技術が農業に追いついてきた

最後に休坂氏より両名に、「スマート農業に望むこと」というテーマが出された。奥原氏は、これからスマート農業を進めていくうえで企業へのお願いとして、「生産者との連携を強化しながらハード/ソフトの開発を進めてほしい」と提言した。

企業がスマート農業関連のハード/ソフトを農業者に高く、たくさん販売しようと思っても、現在の農業にはそれだけの負担能力はない。ぜひ、関連企業には農業者とともに発展していこうという意識を持っていただきたいという。

また、スマート農業のサービス自体も、使い勝手がよくコストも抑えられるサービスに今後は集約されていくだろう。その時に、農業者は様々な技術を総合的に活用することが必要であり、様々なメーカーのロボット、ドローン、センサー、ビッグデータなどを自由に組み合わせて接続して使えるような仕組みが欲しいとも語った。

そしてもうひとつ、農政改革によって変化した農業政策が、実際に現場にどれくらい浸透し、実効を上げているかという点に注目してほしいという。制度を改正しても現場に浸透するには時間がかかる。生産者だけでなく、経済界も消費者である国民もしっかり観察し、後押ししてほしい、とも語られた。

一方、山田氏はあらためて「まずは土地の集積・集約」ということを強調。個人的に、1枚1ヘクタールの圃場にするという「1ヘクタール運動」を提唱している。10枚合わせて1ヘクタールの圃場ならば、高齢の農家でも1カ所見回るだけで済むからだ。

ただし、土地集積の状況は県によってまったく異なり、集めてほしいところが集まらないといった状況も理解している。「正直なところ、あと3年、5年はかかると思う」とも言っている。

同時に、山田氏は「今ある便利なスマート農業が使いきれていない」とも感じており、それが使えるようになるだけでも大きく改善されるとのこと。そして、無理は承知のうえで、「度重なる台風被害をなんとかしてほしい」と、生産者の切実な思いも口にしていた。

※ ※ ※ ※ ※

ディスカッションを通して感じたのは、様々な用途や目的でスマート農業は進んでいるものの、それを最大限活用するための農地の課題がなかなか進まないと言うジレンマだ。制度改革はすでに行われており、あとは現場の生産者、都道府県関係者たちの努力にかかっている。

誰もが不便だと思いつつ、地域ごとの歴史や関係性などの中で踏み越えることができていないこの農地の問題が解決されることで、圃場の広さや収量は変わらなくとも、日本の農業は大きく変わるだろう。

奥原氏は最後に、「これまでの先端技術は工場の中で使われるものがほとんどで、農業には使えなかった。それがドローンやIoT機器など、屋外でも使えるものが現れ、AIで篤農家の頭の中で培われてきたものが外部化して使えるようになってきた」とスマート農業の可能性について言及し、「先端技術の側が、多様なテーマを抱える農業に追いついてきた」と表現した。

自然相手で見えにくかった農業を、AI・IoTによるスマート農業で理解できるようになるのも遠い未来のことではない。

OPTiM INNOVATION 2019

【特集】OPTiM INNOVATION 2019 レポート

- 奥原正明氏と山田敏之氏が語るシンポジウム「農政改革で加速するスマート農業の未来」レポート 【OPTiM INNOVATION 2019】

- オプティムが考える、AI・IoTが当たり前になった日本の農業像とは?【OPTiM INNOVATION 2019レポート】

SHARE