「GAP」と「GAP認証(農場認証)」は違うって知っていますか?【誤解だらけのGAP・前編】

日本生産者GAP協会の山田正美と申します。今回、SMART AGRI編集部の方から、「GAPという概念についてより深く知りたいんです」というご相談をいただき、寄稿する機会をいただきました。

「GAP」という言葉は2020東京オリンピック・パラリンピックの食材の要件に採用されたこともあり、かなりの市民権を得てきたように思います。一般には「グローバルGAP認証」や「アジアGAP認証」といった言葉を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

ただ、私たち自身も生産者や消費者から、GAPという概念に関して疑問や誤解を持たれていることを日々感じています。例えば……、

<生産者>

・GAPに取り組むことと、GAP認証というものとの違いがよくわからない

・自分は東京オリンピックに関係ないから、GAP認証なんて必要ない

・GAP認証の取得には準備や運用など、時間とお金がすごくかかるらしい

・家族経営のような小規模の生産者は、GAP認証を取る余裕はない

・そもそもGAP認証を取得する生産者側のメリットって何?

<消費者>

・消費者としては、農産物が認証農場のものかそうでないかは意識していない

・知りたいのは農産物が安全かどうか、おいしいかどうか。GAP認証と関係ある?

・有機栽培やオーガニックなどとはどう違うの?

つまり、GAPとはどんなものか、GAP認証とはどんなものかが、まだまだ生産者、国民にきちんと伝わっていない、むしろ誤解を与えてさえいると思うのです。

ここではGAPの原点に立ち戻り、本来のGAPとは何かということから説明したいと思います。

GAPを簡単に説明すると、農業活動が原因となる環境汚染の防止や農作業をする人の安全確保などのために実践すべき行為と言えます。ただし、勘や経験によるのではなく、本来あるべき農業を示した「GAP 規範(後述)」に従った実践を行うということです。

一般の会社などでは規則にのっとった活動が日常的に行われているように、(やることは違いますが)農業でも規則に従って本来あるべき農業を実施するということなのです。

そのため、GAPは新規農家であるかベテラン農家であるかという違い、また圃場規模の大小も関係なく、すべての農家がすぐにでも取り組み始めてほしい大切な考え方です。

一方、ここで頻繁に出てくる「GAP認証」という言葉は、出荷農産物の品質を保証するものではなく、GAPを実践している農場が、民間の評価基準(例えばグローバルGAPの認証基準)に合格していることを示すものであって、あくまでも農場の認証ということになります。別の言い方をすれば、スーパーマーケットなどの農産物を購入する企業が、生産農場の信頼性を確認するため、認証機関を通して実施している第三者認証制度とも言えます。

そのため、一般に言われている「GAP認証」は、以降「農場認証」と表現させてもらいます。

GAPの始まりを考えるには、第二次世界大戦後の食糧不足時代までさかのぼる必要があります。

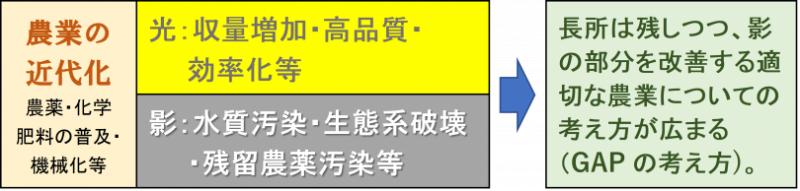

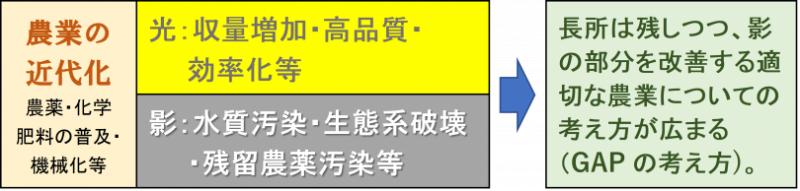

当時は世界的食糧不足の中で増産に向けた農業の急激な近代化が進み、化学合成農薬や化学肥料を使うことにより高品質で多収になるというメリットの半面、農薬や肥料を大量に使用することによる生態系や環境への悪影響が表面化してきました。そこで、これでは良くないということで、本来あるべき農業のあり方を考える中で生まれたものがGAPの始まりと言えます。

当時出版された有名な本に、レイチェル・カーソンの『Silent Spring(邦題:沈黙の春)』(1962年出版)というものがあります。この中では「DDT」をはじめとする化学合成農薬が大量に使用されたことで、渡り鳥が春になってもさえずらない沈黙の春になってしまったということが象徴的に描かれています。

この本は世界的ベストセラーとなり、本来あるべき適切な農業とは何かを考えるきっかけになったと言われています。EUではこうした事態を改善するため、1991年には硝酸指令(農業起源の硝酸による汚染からの水系の保護に関する閣僚理事会指令)が定められ、特に家畜排せつ物や肥料の使用制限につながってきています。この窒素にかかる環境汚染対策は今もってGAPの重要な課題となっており、2018年7月にはイギリス政府がアンモニア排出削減のGAP規範(CoGAP)を新たに公開しています。

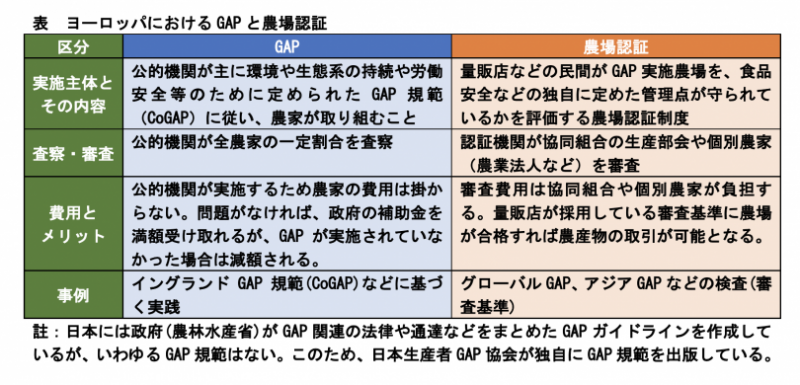

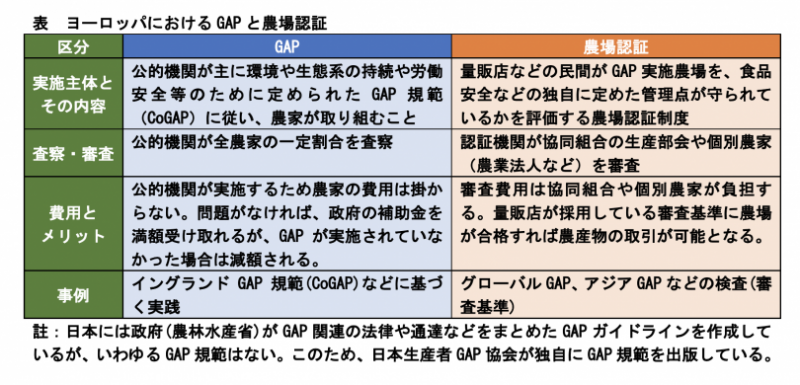

表:筆者作成

表:筆者作成

GAPは「Good Agricultural Practice」(適正な農業の実践)の頭文字を取ったものです。先にも書いたとおり、主に環境を保全するための実践ということは変わらないのですが、具体的にどのような農業が「Good」(適正)であるかということは、国や地域によって農業の背景が異なるため内容も若干異なるものと認識されています。

そこで、ヨーロッパでは何が適正であるかということについては、各国・地域の公的機関がそれぞれの地域に合った適切な農業のやり方を「GAP規範」として公開しています。GAP規範は英語で「Code of Good Agricultural Practice」と言われることから、「CoGAP」という言い方が一般的になっています。それを踏まえ、GAPは「CoGAP」を遵守する農業であるともいわれます。

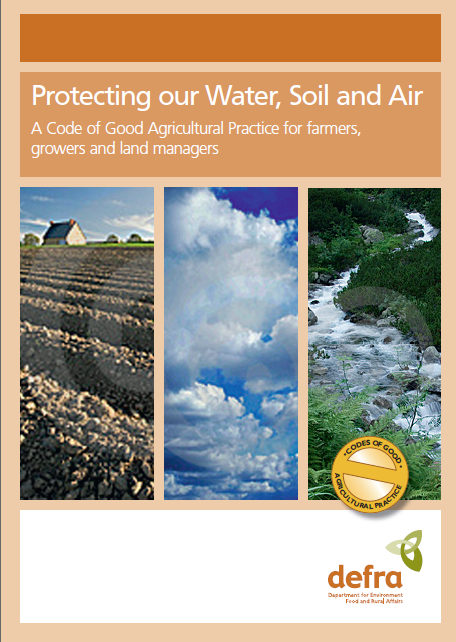

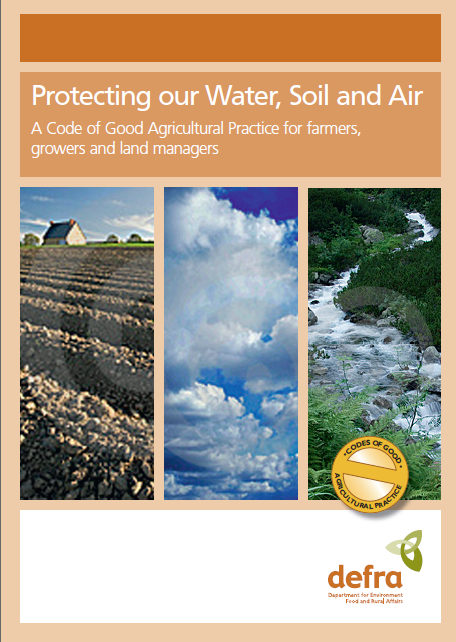

GAPの先進地域と言われているイングランドのCoGAPでは、タイトルが『私たちの水・土壌・大気の保護』となっており、副題は『農場主や生産者、土地管理者に対する適切な農場実践の規範』となっています。タイトルからも「環境保全に重きを置いている」ということがわかりますし、副題からは、具体的な実践方法が記されているということが伝わってきます。

イングランドのCoGAP。政府に申し込めば無償で配布される

イングランドのCoGAP。政府に申し込めば無償で配布される

では、日本に公的機関が作ったGAP規範(CoGAP)があるかというと、農業者に向けた通達や法律を取りまとめた「GAPガイドライン」(農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン)があるのみで、いわゆる『GAP規範』というものはありません。国として、環境保護の観点などからGAPの取り組みを進めたいといった明確なメッセージがないため、一般の人には本来のGAPと、取引要件としてのグローバルGAPなどの農場認証制度が混同して理解されているのだと思います。

そこで民間団体である日本生産者GAP協会では、農業各分野の専門家を集め、独自に『日本GAP規範』を編集し出版しています。

GAPとは環境保全に重きを置いた適切な農業の実践ということであり、ヨーロッパではその実施が農家補助金のクロスコンプライアンス(環境配慮要件)として義務化されています。つまり、各国のCoGAPを遵守したGAPを実践していなければ、補助金の減額や停止となるのです。

GAPを補助金要件にしているのは、農業活動は市場原理の農産物価格だけでは守れない環境保全、土壌肥沃度維持、潅排水設備の保全などといった公共財を守る活動と一体であるという考え方によるものです。そのため、ほとんどのすべての農場で取り組まれるようになっています。なお、農家がGAP規範(CoGAP)を遵守したGAPに取り組んでいるかどうかを判断する査察は行政によって行われています。

そのような状況の中で、民間の流通団体である欧州小売業組合(EUREP)では、行政のGAP規範(CoGAP)から抽出した環境保全関連の規準に、食品衛生管理システムであるHACCPの考え方の規準を加えた農場認証制度を創設し、この基準に合致しているかどうかの農場認証を2000年から始めました。これが現在のグローバルGAP(GLOBALG.A.P.)の前身であるユーレップGAP(EUREPGAP)ということになります。

当時は農場認証されないとヨーロッパ市場での取引が停止されるということや、認証費用を農産物の買い手側が負担していたこともあり、急速に農場認証制度が普及していったと聞いております。その後認証費用は買い手側負担から生産者負担ということに変わってきています。

なお、農場の検査そのものは、ISOの資格を持った認証機関が行う第三者認証ということになります。

ちなみに農場認証の規格は、有機栽培に近いものからかなり緩い規格まで、2000年代初めにはEU加盟国内だけでおよそ400種類あったと言われています。食品業界では現在、こうした多すぎる認証規格(認証団体)を集約する方向に動いています。

表:筆者作成

表:筆者作成

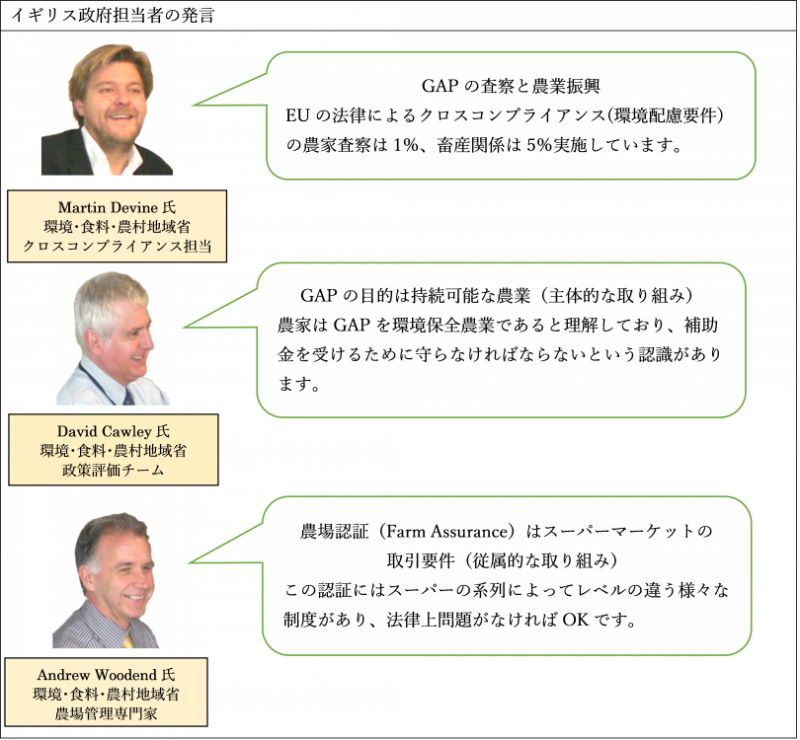

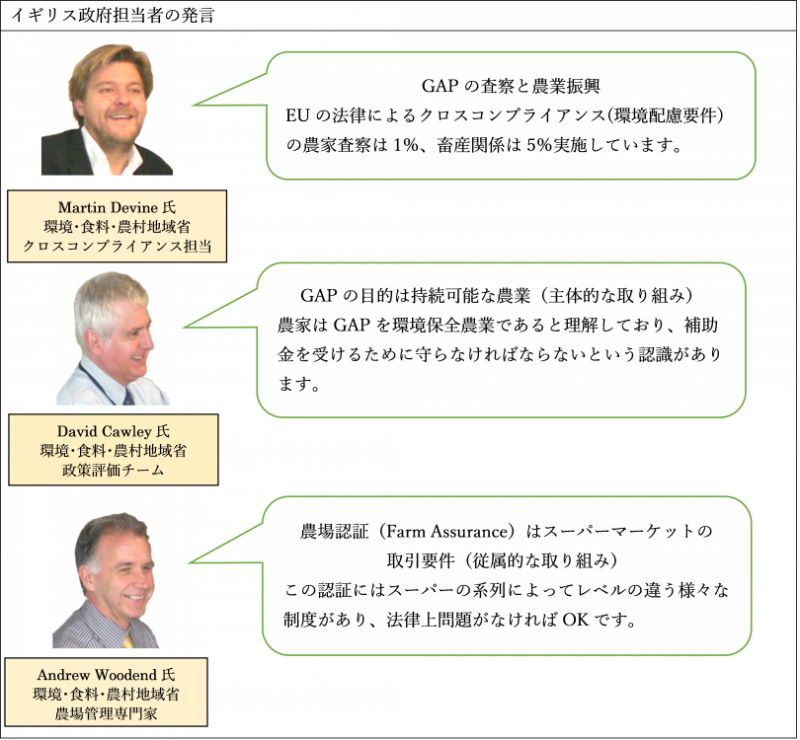

筆者らのグループは、イングランドのGAP規範改訂版を邦訳したのをきっかけにイギリス政府を訪問し、GAPの担当者にお話をうかがう機会を得ることができました。ここではGAPと法律の関係、GAPと農場認証の違いなど、基本的なことをうかがい、GAPの本来の考え方が、日本で一般に理解されているものと異なることを改めて確認することになりました。

日本生産者GAP協会編「2019年度GAPシンポジウム資料集」より引用、顔写真は筆者撮影

日本生産者GAP協会編「2019年度GAPシンポジウム資料集」より引用、顔写真は筆者撮影

GAPは個人の農家が取り組むことも重要ですが、過剰な施肥の抑制や河川・地下水への肥料成分流出防止、有機物施用による土壌肥沃度の維持、農薬の使用を減らした総合的病害虫・雑草管理(IPM)の実施など地域全体で取り組むことで生態系維持や、環境保全に対する効果が発揮され、持続的農業につなげることができます。

この取り組みは生産物の市場価格に反映されにくいため、日本でも国民の税金を使った補助金交付の要件にするなど、農家にGAP推進のインセンティブを与えることも重要ではないかと思っています。

一方、民間が中心となったグローバルGAPなどの農場認証は、食品安全面での基準が多く含まれており、一般に食品業界のバイヤーなどの要求に応じて取得するものであります。そのため、農家が農産物の販売戦略に沿って対応するべきものと考えています。

今回はGAPの成立過程や現状をGAPの先進地であるヨーロッパを例に紹介し、スーパーマーケットの取引要件となっているグローバルGAPなどの「農場認証」との違いを中心に説明いたしました。

後編では、個々の農家がGAPのレベルを上げるための方策について紹介させていただきます。

一般社団法人 日本生産者GAP協会

https://www.fagap.or.jp/

「GAP」という言葉は2020東京オリンピック・パラリンピックの食材の要件に採用されたこともあり、かなりの市民権を得てきたように思います。一般には「グローバルGAP認証」や「アジアGAP認証」といった言葉を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

ただ、私たち自身も生産者や消費者から、GAPという概念に関して疑問や誤解を持たれていることを日々感じています。例えば……、

<生産者>

・GAPに取り組むことと、GAP認証というものとの違いがよくわからない

・自分は東京オリンピックに関係ないから、GAP認証なんて必要ない

・GAP認証の取得には準備や運用など、時間とお金がすごくかかるらしい

・家族経営のような小規模の生産者は、GAP認証を取る余裕はない

・そもそもGAP認証を取得する生産者側のメリットって何?

<消費者>

・消費者としては、農産物が認証農場のものかそうでないかは意識していない

・知りたいのは農産物が安全かどうか、おいしいかどうか。GAP認証と関係ある?

・有機栽培やオーガニックなどとはどう違うの?

つまり、GAPとはどんなものか、GAP認証とはどんなものかが、まだまだ生産者、国民にきちんと伝わっていない、むしろ誤解を与えてさえいると思うのです。

ここではGAPの原点に立ち戻り、本来のGAPとは何かということから説明したいと思います。

「GAP」とは

GAPを簡単に説明すると、農業活動が原因となる環境汚染の防止や農作業をする人の安全確保などのために実践すべき行為と言えます。ただし、勘や経験によるのではなく、本来あるべき農業を示した「GAP 規範(後述)」に従った実践を行うということです。

一般の会社などでは規則にのっとった活動が日常的に行われているように、(やることは違いますが)農業でも規則に従って本来あるべき農業を実施するということなのです。

そのため、GAPは新規農家であるかベテラン農家であるかという違い、また圃場規模の大小も関係なく、すべての農家がすぐにでも取り組み始めてほしい大切な考え方です。

「GAP認証」とは

一方、ここで頻繁に出てくる「GAP認証」という言葉は、出荷農産物の品質を保証するものではなく、GAPを実践している農場が、民間の評価基準(例えばグローバルGAPの認証基準)に合格していることを示すものであって、あくまでも農場の認証ということになります。別の言い方をすれば、スーパーマーケットなどの農産物を購入する企業が、生産農場の信頼性を確認するため、認証機関を通して実施している第三者認証制度とも言えます。

そのため、一般に言われている「GAP認証」は、以降「農場認証」と表現させてもらいます。

GAPの始まりは、行き過ぎた農業近代化の反省から

GAPの始まりを考えるには、第二次世界大戦後の食糧不足時代までさかのぼる必要があります。

当時は世界的食糧不足の中で増産に向けた農業の急激な近代化が進み、化学合成農薬や化学肥料を使うことにより高品質で多収になるというメリットの半面、農薬や肥料を大量に使用することによる生態系や環境への悪影響が表面化してきました。そこで、これでは良くないということで、本来あるべき農業のあり方を考える中で生まれたものがGAPの始まりと言えます。

当時出版された有名な本に、レイチェル・カーソンの『Silent Spring(邦題:沈黙の春)』(1962年出版)というものがあります。この中では「DDT」をはじめとする化学合成農薬が大量に使用されたことで、渡り鳥が春になってもさえずらない沈黙の春になってしまったということが象徴的に描かれています。

この本は世界的ベストセラーとなり、本来あるべき適切な農業とは何かを考えるきっかけになったと言われています。EUではこうした事態を改善するため、1991年には硝酸指令(農業起源の硝酸による汚染からの水系の保護に関する閣僚理事会指令)が定められ、特に家畜排せつ物や肥料の使用制限につながってきています。この窒素にかかる環境汚染対策は今もってGAPの重要な課題となっており、2018年7月にはイギリス政府がアンモニア排出削減のGAP規範(CoGAP)を新たに公開しています。

表:筆者作成

表:筆者作成GAPとCoGAP(適正農業規範)

GAPは「Good Agricultural Practice」(適正な農業の実践)の頭文字を取ったものです。先にも書いたとおり、主に環境を保全するための実践ということは変わらないのですが、具体的にどのような農業が「Good」(適正)であるかということは、国や地域によって農業の背景が異なるため内容も若干異なるものと認識されています。

そこで、ヨーロッパでは何が適正であるかということについては、各国・地域の公的機関がそれぞれの地域に合った適切な農業のやり方を「GAP規範」として公開しています。GAP規範は英語で「Code of Good Agricultural Practice」と言われることから、「CoGAP」という言い方が一般的になっています。それを踏まえ、GAPは「CoGAP」を遵守する農業であるともいわれます。

GAPの先進地域と言われているイングランドのCoGAPでは、タイトルが『私たちの水・土壌・大気の保護』となっており、副題は『農場主や生産者、土地管理者に対する適切な農場実践の規範』となっています。タイトルからも「環境保全に重きを置いている」ということがわかりますし、副題からは、具体的な実践方法が記されているということが伝わってきます。

イングランドのCoGAP。政府に申し込めば無償で配布される

イングランドのCoGAP。政府に申し込めば無償で配布されるでは、日本に公的機関が作ったGAP規範(CoGAP)があるかというと、農業者に向けた通達や法律を取りまとめた「GAPガイドライン」(農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン)があるのみで、いわゆる『GAP規範』というものはありません。国として、環境保護の観点などからGAPの取り組みを進めたいといった明確なメッセージがないため、一般の人には本来のGAPと、取引要件としてのグローバルGAPなどの農場認証制度が混同して理解されているのだと思います。

そこで民間団体である日本生産者GAP協会では、農業各分野の専門家を集め、独自に『日本GAP規範』を編集し出版しています。

ヨーロッパのGAPは、補助金を取得するための要件

GAPとは環境保全に重きを置いた適切な農業の実践ということであり、ヨーロッパではその実施が農家補助金のクロスコンプライアンス(環境配慮要件)として義務化されています。つまり、各国のCoGAPを遵守したGAPを実践していなければ、補助金の減額や停止となるのです。

GAPを補助金要件にしているのは、農業活動は市場原理の農産物価格だけでは守れない環境保全、土壌肥沃度維持、潅排水設備の保全などといった公共財を守る活動と一体であるという考え方によるものです。そのため、ほとんどのすべての農場で取り組まれるようになっています。なお、農家がGAP規範(CoGAP)を遵守したGAPに取り組んでいるかどうかを判断する査察は行政によって行われています。

GAPと民間の農場認証制度

そのような状況の中で、民間の流通団体である欧州小売業組合(EUREP)では、行政のGAP規範(CoGAP)から抽出した環境保全関連の規準に、食品衛生管理システムであるHACCPの考え方の規準を加えた農場認証制度を創設し、この基準に合致しているかどうかの農場認証を2000年から始めました。これが現在のグローバルGAP(GLOBALG.A.P.)の前身であるユーレップGAP(EUREPGAP)ということになります。

当時は農場認証されないとヨーロッパ市場での取引が停止されるということや、認証費用を農産物の買い手側が負担していたこともあり、急速に農場認証制度が普及していったと聞いております。その後認証費用は買い手側負担から生産者負担ということに変わってきています。

なお、農場の検査そのものは、ISOの資格を持った認証機関が行う第三者認証ということになります。

ちなみに農場認証の規格は、有機栽培に近いものからかなり緩い規格まで、2000年代初めにはEU加盟国内だけでおよそ400種類あったと言われています。食品業界では現在、こうした多すぎる認証規格(認証団体)を集約する方向に動いています。

表:筆者作成

表:筆者作成イギリス政府のGAPと農場認証に対する考え方

筆者らのグループは、イングランドのGAP規範改訂版を邦訳したのをきっかけにイギリス政府を訪問し、GAPの担当者にお話をうかがう機会を得ることができました。ここではGAPと法律の関係、GAPと農場認証の違いなど、基本的なことをうかがい、GAPの本来の考え方が、日本で一般に理解されているものと異なることを改めて確認することになりました。

日本生産者GAP協会編「2019年度GAPシンポジウム資料集」より引用、顔写真は筆者撮影

日本生産者GAP協会編「2019年度GAPシンポジウム資料集」より引用、顔写真は筆者撮影GAPは全農家が取り組むべきこと、農場認証は流通業界の求めに応じて取り組むこと

GAPは個人の農家が取り組むことも重要ですが、過剰な施肥の抑制や河川・地下水への肥料成分流出防止、有機物施用による土壌肥沃度の維持、農薬の使用を減らした総合的病害虫・雑草管理(IPM)の実施など地域全体で取り組むことで生態系維持や、環境保全に対する効果が発揮され、持続的農業につなげることができます。

この取り組みは生産物の市場価格に反映されにくいため、日本でも国民の税金を使った補助金交付の要件にするなど、農家にGAP推進のインセンティブを与えることも重要ではないかと思っています。

一方、民間が中心となったグローバルGAPなどの農場認証は、食品安全面での基準が多く含まれており、一般に食品業界のバイヤーなどの要求に応じて取得するものであります。そのため、農家が農産物の販売戦略に沿って対応するべきものと考えています。

今回はGAPの成立過程や現状をGAPの先進地であるヨーロッパを例に紹介し、スーパーマーケットの取引要件となっているグローバルGAPなどの「農場認証」との違いを中心に説明いたしました。

後編では、個々の農家がGAPのレベルを上げるための方策について紹介させていただきます。

一般社団法人 日本生産者GAP協会

https://www.fagap.or.jp/

SHARE