農研機構が開発した大豆新品種は国産大豆の収量増を実現できるか【特集:日本の米・麦・大豆の行方 第3回】

日本における大豆の需要量(令和4年)は約390万トンであり、食用はそのうち100万トン。国産大豆の生産量は令和4年(2022年)現在で24万トンであり自給率は6%。これを約10%まで向上させることを目標としている。国産大豆の安定生産と安定供給の実現が望まれている。

大豆を使用用途別にみると、油糧用が多くを占めている。この油糧用大豆は、友好国であるアメリカ・ブラジル・カナダから安定して大量に輸入できる体制が整っている。

豆腐や納豆といった食用大豆に限れば、令和4年(2022年)現在の自給率は約26%。食用品大豆は、用途によって求められる品質(粒サイズや粒ぞろいなどの外観、タンパク質含量など)が異なるうえ、消費者の国産ニーズは強い。これから増産されるであろう国産大豆は、主には食用大豆として使われるはずだ。

日本で大豆を栽培する場合、畑地であれば問題ないが、水田(転換畑)では水はけが悪く湿害や病害が発生しやすいと言われている。大豆の播種から生育初期に、日本には梅雨がある。その影響により湿害を受けやすく、収量が下がりやすい。

こうした状況下、農研機構が昨年は2つ、今年も2つ、合計4つの大豆多収の新品種を発表した。その狙いは、海外大豆品種と比べると収量が低い日本の栽培品種を変えることで、国産大豆の収量増を実現する、というものだ。

冒頭から「日本の大豆生産が抱える最大の課題は単収の低さです」と指摘したのは、農研機構作物研究部門所長の石本政男さんだ。アメリカ大豆の単収は10aあたり345kgだが、日本はわずか169kg(2021年)と、アメリカの約半分しかない。

世界平均でも大豆の単収は10aあたり287kg。これでは、国産大豆は食用大豆としての品質面で優位に立てるとは言え、利益を上げるのが容易ではない。石本さんは、単収の低さの原因の一つが品種である、と語った。

「大豆の原産国は中国ですから、日本は本来的には決して大豆の生産に適さない地域というわけではありません。ブラジル、アメリカ、アルゼンチンが世界有数の大豆生産国となったのは、広大な農地で効率的に栽培できるという条件面での優位性もありますが、多収かつ害虫抵抗性を持った大豆品種+不耕起栽培という方法が確立されたからです。大規模圃場で多収品種を効率的に栽培できれば、グローバルでも優位に立てるのも当然といえるでしょう」

では、国産大豆の単収はなぜ低いのだろうか? それは、国産大豆同士を掛け合わせて品種開発を続けた期間が長く続き、品種による増収効果が停滞していたことが関係している、と石本さんは説明した。

「大豆の品種開発には大きな予算がついているわけではありませんから、細々と継続する期間が長く続きました。それを打破すべく、アメリカから多収品種(遺伝子組換えでない)を譲り受け、交配を開始しました。それがようやく実を結び、東北南部から九州で栽培できる多収大豆4品種を開発できたところです。

日本の大豆は、梅雨という多湿環境下で生育初期を過ごすことになり、これが収量を下押しする要因となります。一方で近年、夏季には高温・乾燥がひどくなってきています。日本は南北に長いので、それぞれの地域に適した多収品種を栽培できる体制を築きたかったのです」

農研機構が2024年6月に発表したのは、東北南部~北陸地域が栽培適地の「そらひびき」と、東海~九州地域が栽培適地の「そらたかく」の2品種。それに先立つ2023年11月には、関東~近畿地域を栽培適地とする「そらみずき」と、東海~九州地域が栽培適地の「そらみのり」の2品種を発表している。

これら4品種は、いずれも収量が高いアメリカ品種と加工適性が高い日本品種との交配により作出されたもので、多収でありながら食用=豆腐に利用できる。

「そらみずき」と「そらみのり」は、ともに莢(さや)付きが良く、既存品種である「里のほほえみ」や「フクユタカ」と比較して3割以上多収である。また両品種は、ともに裂莢性が“難”であるうえ、葉焼病への抵抗性を有する。

裂莢性とは、成熟した莢がはじける性質のこと。裂莢性が“易”の品種は、はじけて莢内の種子がこぼれてしまうため収穫ロスの原因になるが、両品種は"難"であるから、収穫時のロスが少なく、単収を増やしやすい。

今回発表された「そらひびき」と「そらたかく」は、ともに莢付きが良く、既存品種である「リュウホウ」や「里のほほえみ」と比較して「そらひびき」は2割以上、「フクユタカ」と比較して「そらたかく」は5割以上も多収である。開発を担当した、作物研究部門・畑作物先端育種研究領域・領域長の柳澤貴司さんが教えてくれた。

「そらひびき」と「そらたかく」の草姿(尺の数値は10cm単位)。「そらひびき」は現行品種より明らかに草丈が低い。「そらたかく」は大豆-麦の二毛作体系への適正が特徴である

「そらひびき」と「そらたかく」の草姿(尺の数値は10cm単位)。「そらひびき」は現行品種より明らかに草丈が低い。「そらたかく」は大豆-麦の二毛作体系への適正が特徴である

「アメリカから譲り受けた遺伝子組換えでない大豆を日本で育てたところ、日本の品種よりも多収でした。そこでアメリカ品種の多収性という最大の長所と、国産品種の良さである加工性の高さを合わせ持つ品種を作出すべく、2011年に開発を始めました。

『そらひびき』は草丈が低く倒れにくい、という特徴もあります。『そらたかく』は草丈こそ現行品種並ですが倒れにくいという特徴があるほか、既存品種『フクユタカ』と同等の成熟期であるため、大豆-麦の二毛作体系への適性があります。また、両品種ともアメリカ品種由来の葉焼病への抵抗性と難裂莢性を有しています」

農研機構が発表した4品種は、多収であるだけでなく、葉焼病抵抗性と難裂莢性を有し、地域に合った品種を選ぶことができる。一気に普及して国産大豆の収量が上がるのではないか、と問うと、石本さんは以下のように答えてくれた。それを本稿のまとめとしよう。

「残念ながら一気に普及することはないでしょうね(苦笑)。広く普及するには多くの生産者に種子が必要です。そのためには都道府県の奨励品種に採用される必要があるので、まずそこに時間が掛かる。そのうえ大豆は、種子の増産に時間が掛かる作物でもあります。

1粒から採れるのは50粒程度ですから、例えば1万haで栽培しようと思ったら相当の時間が掛かってしまいます。また、開発した新品種の一部は、若干ですが粒が小さい。これは収穫後に得られる補助金と関係しますから、都道府県や生産者が様子をみる、という期間が出てくると思われます。

それと、実需者と農業生産者が選んでくれるのか、という点も気がかりです。既存品種は一定程度ブランド化できていて、消費者にも浸透しています。そのため、例えば豆腐メーカーさんなどからすると、大豆の品種を変えることはリスクを伴います。新しい4品種のメリットを理解して、切り替えてくれると良いのですが……。

これら4つの多収品種を開発したことで、農研機構が品種面からサポートできることは示すことができたと考えます。ただし、これで終わりではありません。さらなる多収の追求のほか、粒サイズ、味、耐病性、多湿環境下での生育などなど、より良い大豆品種ができるはず。国産大豆の安定生産と安定供給を、これからも品種開発の面からサポートして行きます」

(研究成果) 収量が高く豆腐に利用できるダイズ新品種「そらひびき」、「そらたかく」

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/163266.html

(研究成果) 収量が高く豆腐に利用できるダイズ新品種「そらみずき」、「そらみのり」

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics/160417.html

大豆を使用用途別にみると、油糧用が多くを占めている。この油糧用大豆は、友好国であるアメリカ・ブラジル・カナダから安定して大量に輸入できる体制が整っている。

豆腐や納豆といった食用大豆に限れば、令和4年(2022年)現在の自給率は約26%。食用品大豆は、用途によって求められる品質(粒サイズや粒ぞろいなどの外観、タンパク質含量など)が異なるうえ、消費者の国産ニーズは強い。これから増産されるであろう国産大豆は、主には食用大豆として使われるはずだ。

日本で大豆を栽培する場合、畑地であれば問題ないが、水田(転換畑)では水はけが悪く湿害や病害が発生しやすいと言われている。大豆の播種から生育初期に、日本には梅雨がある。その影響により湿害を受けやすく、収量が下がりやすい。

こうした状況下、農研機構が昨年は2つ、今年も2つ、合計4つの大豆多収の新品種を発表した。その狙いは、海外大豆品種と比べると収量が低い日本の栽培品種を変えることで、国産大豆の収量増を実現する、というものだ。

国産大豆の単収はアメリカの約半分……主な原因は品種

冒頭から「日本の大豆生産が抱える最大の課題は単収の低さです」と指摘したのは、農研機構作物研究部門所長の石本政男さんだ。アメリカ大豆の単収は10aあたり345kgだが、日本はわずか169kg(2021年)と、アメリカの約半分しかない。

世界平均でも大豆の単収は10aあたり287kg。これでは、国産大豆は食用大豆としての品質面で優位に立てるとは言え、利益を上げるのが容易ではない。石本さんは、単収の低さの原因の一つが品種である、と語った。

農研機構 作物研究部門所長の石本政男さん

「大豆の原産国は中国ですから、日本は本来的には決して大豆の生産に適さない地域というわけではありません。ブラジル、アメリカ、アルゼンチンが世界有数の大豆生産国となったのは、広大な農地で効率的に栽培できるという条件面での優位性もありますが、多収かつ害虫抵抗性を持った大豆品種+不耕起栽培という方法が確立されたからです。大規模圃場で多収品種を効率的に栽培できれば、グローバルでも優位に立てるのも当然といえるでしょう」

では、国産大豆の単収はなぜ低いのだろうか? それは、国産大豆同士を掛け合わせて品種開発を続けた期間が長く続き、品種による増収効果が停滞していたことが関係している、と石本さんは説明した。

「大豆の品種開発には大きな予算がついているわけではありませんから、細々と継続する期間が長く続きました。それを打破すべく、アメリカから多収品種(遺伝子組換えでない)を譲り受け、交配を開始しました。それがようやく実を結び、東北南部から九州で栽培できる多収大豆4品種を開発できたところです。

日本の大豆は、梅雨という多湿環境下で生育初期を過ごすことになり、これが収量を下押しする要因となります。一方で近年、夏季には高温・乾燥がひどくなってきています。日本は南北に長いので、それぞれの地域に適した多収品種を栽培できる体制を築きたかったのです」

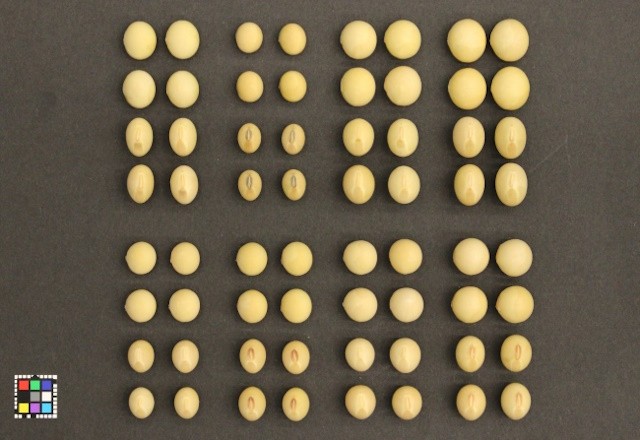

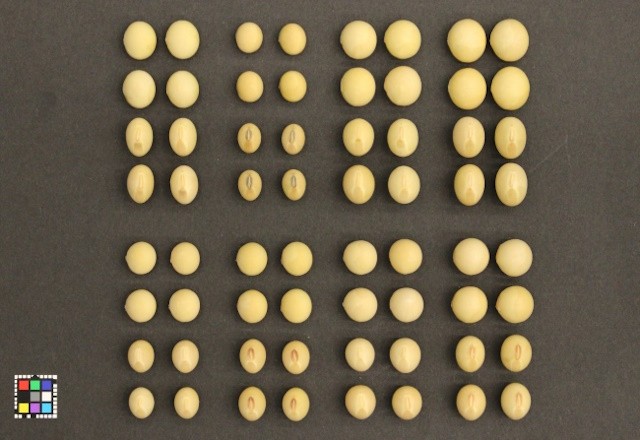

4つの新品種はアメリカの多収品種と加工適正が高い日本品種を掛け合わせて作出した「そらひびき」と「そらたかく」の子実の外観(2023年産)。上段左から「そらひびき」、「LD00-3309」(花粉親)、「サチユタカ」(種子親)、「里のほほえみ」(比較) 、下段左から 「そらたかく」、「Santee」(花粉親)、「たつまろ」(種子親)、「フクユタカ」(比較)

農研機構が2024年6月に発表したのは、東北南部~北陸地域が栽培適地の「そらひびき」と、東海~九州地域が栽培適地の「そらたかく」の2品種。それに先立つ2023年11月には、関東~近畿地域を栽培適地とする「そらみずき」と、東海~九州地域が栽培適地の「そらみのり」の2品種を発表している。

これら4品種は、いずれも収量が高いアメリカ品種と加工適性が高い日本品種との交配により作出されたもので、多収でありながら食用=豆腐に利用できる。

「そらみずき」と「そらみのり」は、ともに莢(さや)付きが良く、既存品種である「里のほほえみ」や「フクユタカ」と比較して3割以上多収である。また両品種は、ともに裂莢性が“難”であるうえ、葉焼病への抵抗性を有する。

裂莢性とは、成熟した莢がはじける性質のこと。裂莢性が“易”の品種は、はじけて莢内の種子がこぼれてしまうため収穫ロスの原因になるが、両品種は"難"であるから、収穫時のロスが少なく、単収を増やしやすい。

今回発表された「そらひびき」と「そらたかく」は、ともに莢付きが良く、既存品種である「リュウホウ」や「里のほほえみ」と比較して「そらひびき」は2割以上、「フクユタカ」と比較して「そらたかく」は5割以上も多収である。開発を担当した、作物研究部門・畑作物先端育種研究領域・領域長の柳澤貴司さんが教えてくれた。

「そらひびき」と「そらたかく」の草姿(尺の数値は10cm単位)。「そらひびき」は現行品種より明らかに草丈が低い。「そらたかく」は大豆-麦の二毛作体系への適正が特徴である

「そらひびき」と「そらたかく」の草姿(尺の数値は10cm単位)。「そらひびき」は現行品種より明らかに草丈が低い。「そらたかく」は大豆-麦の二毛作体系への適正が特徴である「アメリカから譲り受けた遺伝子組換えでない大豆を日本で育てたところ、日本の品種よりも多収でした。そこでアメリカ品種の多収性という最大の長所と、国産品種の良さである加工性の高さを合わせ持つ品種を作出すべく、2011年に開発を始めました。

『そらひびき』は草丈が低く倒れにくい、という特徴もあります。『そらたかく』は草丈こそ現行品種並ですが倒れにくいという特徴があるほか、既存品種『フクユタカ』と同等の成熟期であるため、大豆-麦の二毛作体系への適性があります。また、両品種ともアメリカ品種由来の葉焼病への抵抗性と難裂莢性を有しています」

農研機構 作物研究部門・畑作物先端育種研究領域・領域長の柳澤貴司さん

普及までには、時間と消費者・実需者の理解も欠かせない

農研機構が発表した4品種は、多収であるだけでなく、葉焼病抵抗性と難裂莢性を有し、地域に合った品種を選ぶことができる。一気に普及して国産大豆の収量が上がるのではないか、と問うと、石本さんは以下のように答えてくれた。それを本稿のまとめとしよう。

「残念ながら一気に普及することはないでしょうね(苦笑)。広く普及するには多くの生産者に種子が必要です。そのためには都道府県の奨励品種に採用される必要があるので、まずそこに時間が掛かる。そのうえ大豆は、種子の増産に時間が掛かる作物でもあります。

1粒から採れるのは50粒程度ですから、例えば1万haで栽培しようと思ったら相当の時間が掛かってしまいます。また、開発した新品種の一部は、若干ですが粒が小さい。これは収穫後に得られる補助金と関係しますから、都道府県や生産者が様子をみる、という期間が出てくると思われます。

それと、実需者と農業生産者が選んでくれるのか、という点も気がかりです。既存品種は一定程度ブランド化できていて、消費者にも浸透しています。そのため、例えば豆腐メーカーさんなどからすると、大豆の品種を変えることはリスクを伴います。新しい4品種のメリットを理解して、切り替えてくれると良いのですが……。

これら4つの多収品種を開発したことで、農研機構が品種面からサポートできることは示すことができたと考えます。ただし、これで終わりではありません。さらなる多収の追求のほか、粒サイズ、味、耐病性、多湿環境下での生育などなど、より良い大豆品種ができるはず。国産大豆の安定生産と安定供給を、これからも品種開発の面からサポートして行きます」

(研究成果) 収量が高く豆腐に利用できるダイズ新品種「そらひびき」、「そらたかく」

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/163266.html

(研究成果) 収量が高く豆腐に利用できるダイズ新品種「そらみずき」、「そらみのり」

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics/160417.html

【特集】日本の米・麦・大豆の行方

SHARE