【令和8年最新版】 水稲農業を取り巻く環境と現状 ──大きく変わる市場、技術、経営課題を整理する

2024年、日本の米市場は予想外の展開を見せました。長年続いた「米余り」から一転、需給が引き締まり、米価は前年を大きく上回る水準に。コロナ後の外食需要回復やインバウンドの復活が背景にあるとされました。2025年に入っても需給のタイト感は続き、生産コストの上昇、猛暑・異常気象による収量不安から米の調達競争が激化。需給の見通しとは異なる形で、米価の高騰は2026年に入っても続いています。

一方で、生産現場に目を向けると、作付面積の減少や担い手不足という構造的課題は変わっていません。気候変動への対応、環境配慮型農業への関心の高まり、スマート農業技術の実用化が進むなど、水稲農業を取り巻く環境はここ数年で大きく変化しています。

こうした目まぐるしい変化の中で、水稲農業に携わる生産者には、自らの経営の「立ち位置」を見極め、必要な情報を選び取る力、「農業経営」の力が求められています。

本記事では、急激に変化しつつある水稲農業の過去から現在、そして未来に向けた動きを俯瞰し、「今、何が起きているのか」「これから何を考えるべきか」を整理していきます。

「生産者」ではなく「農業経営者」という視点から、水稲農業を維持・発展させるためにどんな取り組みができるのか。大きな転換期を迎えた水稲を取り巻く環境を理解し、未来の日本の水稲農業について考えてみましょう。

水稲経営を考える上で避けて通れないのが、需給バランスと米価の動向です。

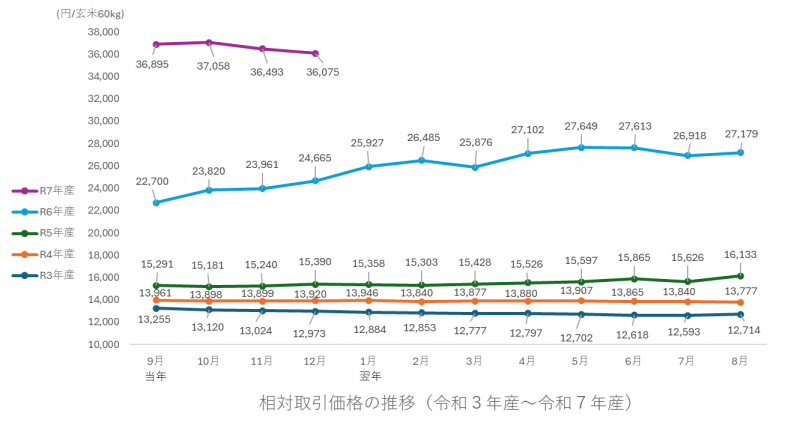

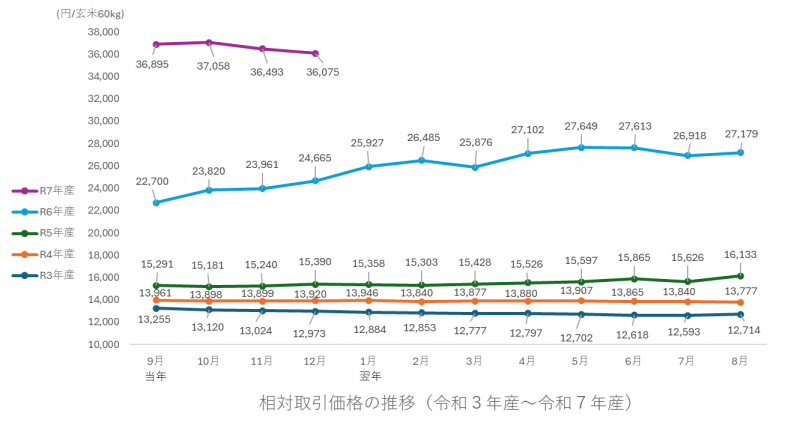

2024年産(令和6年産)米の相対取引価格は、10月時点で2万3000円(60kg当たり)を超え、「平成の大凶作」と呼ばれた1993年産(平成5年産)以来の高値を記録しました(農林水産省「令和6年産米の相対取引価格・数量(令和6年10月)(速報)」)。

この背景には、一部地域での作況低下に加え、作付面積の減少や流通在庫の圧縮、コロナ後の外食・インバウンド需要の回復などが挙げられます。

(出典:農林水産省「相対取引価格の推移(令和3年産~令和7年産)」より作成)

(出典:農林水産省「相対取引価格の推移(令和3年産~令和7年産)」より作成)

ただし、長期的に見れば、主食用米の需要は人口減少や食の多様化により年間約10万トンずつ減少してきました(農林水産省「米をめぐる状況について」令和7年3月)。1960年代には国民1人当たり年間100kg以上を消費していた米は、2020年代には50kg程度にまで減少しています。

たしかに2023年から2024年にかけては久しぶりに需要が増加に転じましたが、この増加が一時的なものなのか、持続的なトレンドなのかは現時点では判断が難しいところです。むしろ、異常なほどに急激な米価高騰により、本当に必要としている消費者が米を購入できず、安価な輸入米などで代替するといった動きさえあります。食料自給率ほぼ100%の国産米という神話が、崩れつつあります。

こうした需給の変動に加え、米の需給調整を支える国の補助金「水田活用の直接支払交付金」も見直しが進んでいます。

2025年度(令和7年度)以降は、麦・大豆や飼料用米などの戦略作物に対する10アール当たりの交付単価が段階的に引き下げられる方向となっており、従来よりも「どの作物でどれだけ収益を確保するか」という経営判断の重要性が増しています(農林水産省「②米の需給安定・経営安定のための施策」)。

また、「5年水張りルール」については、2027年度(令和9年度)以降は要件が求められなくなる方向です。これは、水田政策を根本的に見直し、水田を対象とした支援から作物ごとの生産性向上への支援へ転換するためです。

2025・2026年度(令和7・8年度)は経過措置として、連作障害を回避する取組を行えば水張りなしでも交付対象となり、2027年度(令和9年度)以降は作物ごとの生産性向上への支援へと転換される予定です(農林水産省「②米の需給安定・経営安定のための施策」)。

こうした政策変更は、「主食用米を作るのか、それとも他の作物に転換するのか」という生産者の判断に直接影響を与えます。市場の動きと政策の両面を見ながら、自分の経営方針を定めるために必要な情報の収集力が求められています。

需給や政策といった外部環境の変化に加え、生産現場では気候変動という避けられない課題に直面しています。

日本国内で栽培される水稲品種は300種類以上にのぼり、それぞれの地域の気候や土壌、消費者ニーズに応じて選択されてきました。「コシヒカリ」は依然として作付面積トップを占めていますが、近年の気候変動により、長年栽培されてきた従来の品種では対応が難しい状況も生まれています。

中でも、高温登熟障害は深刻化している課題です。夏季の高温により米粒が白く濁る白未熟粒の発生が増える傾向にあり、これに対応するため「にこまる」「つや姫」「さがびより」といった高温耐性品種が各地で導入されています。

ただし、品種特性は圃場条件や栽培方法によって変わるため、導入前に地域の実績を確認することが重要です。

気候変動への対応と並行して、産地ブランド米の育成も各地で進んでいます。新潟県の「新之助」、山形県の「雪若丸」、佐賀県の「さがびより」など、地域独自の品種開発と販売戦略により市場での差別化を図る動きが活発です。一方で、業務用米・飼料用米向けの多収性品種も選択肢の一つとなっています。

どの品種を選ぶかは、気候条件だけでなく、販路や経営戦略、消費者のニーズなども密接に関わる判断です。品種選択は、次に記述する栽培技術の選択とも連動してきます。

日本をはじめとするアジア地域での水稲栽培の基本は移植栽培ですが、近年はアメリカやヨーロッパなどで一般的な直播栽培への関心も高まっています。

直播栽培は育苗・田植え作業の省略による労働時間の削減(移植栽培比で約2割削減)、生産コストの低減(同約1割削減)が期待できます(農林水産省「水稲の直播栽培について」)。ただし、苗立ちの不安定さ、雑草管理の難しさ、収量の不安定さといった課題もあり、そのまま移植栽培から直播栽培に切り替えられるというわけでもありません。それぞれのメリット・デメリットを考慮したうえで、どの選択肢が自身にとって最良かを考える必要があります。

また、移植栽培においても、疎植栽培や密苗栽培といった工夫が広がっています。これらは慣行栽培の代替ではなく、経営資源や圃場条件に応じた選択肢として位置づけられています。

栽培技術の選択は、効率化だけでなく環境配慮という視点からも見直されています。

農林水産省が2021年に策定した「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに化学農薬使用量の50%削減、化学肥料使用量の30%削減、有機農業面積の25%への拡大といった目標が掲げられました(農林水産省「みどりの食料システム戦略」)。

有機栽培や特別栽培については計画になかなか達していませんが、土壌診断に基づく施肥設計、温室効果ガス削減を意識した水管理(中干し期間の延長や間断かんがい)といった、環境配慮型農業の選択肢自体は着実に広がっています。

ただし、これらは作物を栽培し、食料を確保するという第一の目的を達成する中で配慮すべき項目であり、最も大切な収量や品質への影響、コスト、労力といった要素とのバランスをしっかり見極める必要があります。こうした技術選択は、次に述べる病害虫管理のあり方とも深く関わってきます。

栽培技術や環境配慮の話と切り離せないのが、病害虫管理です。

水稲における主要な病害としては、いもち病、紋枯病、白葉枯病などがあり、害虫ではカメムシ類、ウンカ類、イネミズゾウムシなどが知られています。

従来は化学農薬による防除が中心でしたが、環境負荷軽減への関心の高まりとともに、総合的病害虫管理(IPM)の考え方が広がりつつあります。

IPMとは、耕種的防除(品種選択、作期調整、栽培管理など)、生物的防除(天敵利用など)、物理的防除、そして化学的防除を組み合わせる手法です。すぐに完璧を目指す必要はなく、「できるところから少しずつ取り入れる」という姿勢が、持続可能な防除体系の構築につながる可能性として期待されています。

ここまで見てきた品種選択、栽培技術、病害虫管理といった生産現場の選択は、最終的に経営のコストと収益に影響を与えます。

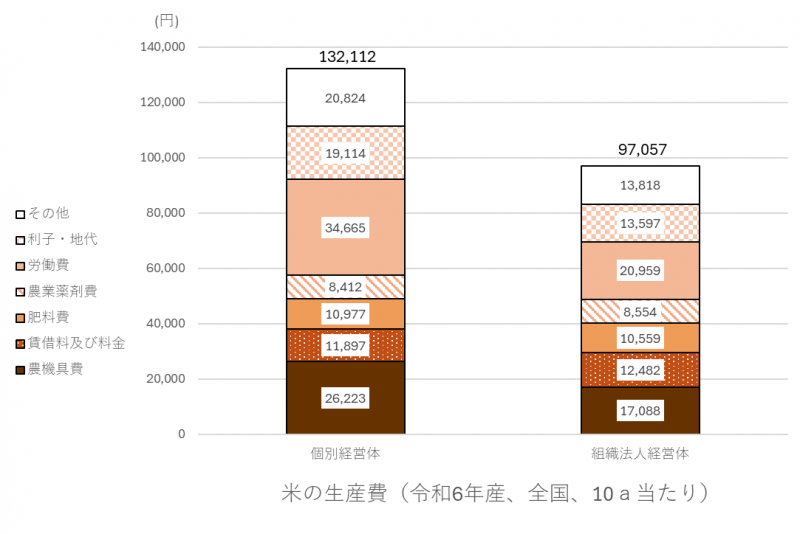

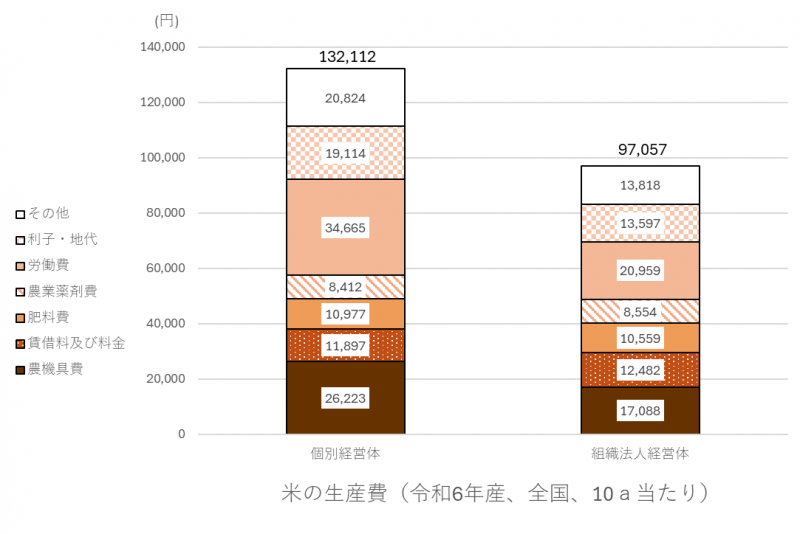

農林水産省「農業経営統計調査 米生産費」によれば、60kg当たりの全算入生産費(家族労働費を含む)は全国平均で1万5000円前後です(農林水産省「農産物生産費統計」)。内訳として、労働費と農機具費がそれぞれ20%前後と大きなウェイトを占めています。

(出典:農林水産省「農産物生産費統計」より作成)

(出典:農林水産省「農産物生産費統計」より作成)

例えば、直播栽培を選択すれば育苗・田植えの労働費が削減できる可能性がありますが、雑草防除の農薬費が増える可能性もあります。高温耐性品種に切り替えれば品質は安定するかもしれませんが、種子代や栽培管理のコストが変わるかもしれません。

技術選択と経営は表裏一体であり、切り離して考えることはできません。

生産コスト削減の手段の一つとして、規模拡大が挙げられます。実際、経営規模が拡大すると、機械1台あたりの稼働面積の増加や作業効率の向上により、生産コストは低減する傾向があります。財務省の資料によれば、経営規模が50ha以上まで拡大すると60kg当たりの生産コストは9000円程度まで低下するとされています(財務省「令和3年4月30日財政制度等審議会 資料3」)。

ただし、これはあくまで一つの目安であり、すべての経営体で同じ効果が得られるわけではありません。規模拡大には生産者から経営者に変わるような業務内容の変化を伴い、その役割はまったく異なるからです。

ひとくちに規模拡大と言っても、いまある圃場を中心に開拓できるわけではありません。現実には分散した圃場の移動・管理コスト、機械の更新コスト、労働力の確保といった課題も伴います。圃場条件や地域の状況によっては、規模拡大によるコスト低減効果が十分に発揮されない場合もあります。

また、コスト削減や経営安定の選択肢としては、共同利用や外部委託(育苗センター、乾燥調製施設、田植え・収穫の外部委託など)、集落営農や農業法人への参画、複合経営によるリスク分散(園芸作物、畜産、加工・直売など)などが考えられます。

販路についても、安定的な売上が見込めるJA出荷だけでなく、生産者自身が単価の設定に関与しやすい直売、契約栽培、インターネット販売などの、複数の販路を持つことで価格交渉力やリスク分散が期待できます。ブランド米を育成している産地であれば、その取り組みに参画することも選択肢の一つです。

ただし、販売にはそれ相応の時間と労力がかかるため、自分の経営スタイルに合った方法を見極めることが大切です。

こうした経営判断は、水田が持つ「米を生産する」という機能だけでなく、次に述べる環境や社会的な価値も含めて考える時代になってきています。

経営を考える上で忘れてはならないのが、水田は単に米を生産するだけでなく、洪水防止、地下水かん養、生物多様性保全、景観形成といった多面的機能を持っているという点です。水田及びその周辺には5,600種以上の生物が生息しているとされ、日本の生物多様性を支える重要な環境となっています。

近年は、冬期湛水、江(魚の避難場所となる小水路)の設置、魚道の設置、畦畔の粗放的管理といった生物多様性保全に配慮した取り組みも一部で広がっています。これらは環境保全と地域イメージの向上につながる可能性がありますが、労力や収益性とのバランスを見極めることも求められます。

水田農業は、地域社会の形成・維持にも重要な役割を果たしています。農業用水の管理、祭りや伝統行事の継承、景観の維持など、水田を中心としたコミュニティは多様な機能を担ってきました。

ですが、担い手不足が進む中で、こうした地域社会が現役世代のみに大きな負担としてのしかかってきているのが現実です。地元の共同体との関わりに加えて、移住による新規就農を志す方々や農業に参入する企業などを、地域やコミュニティとしてどう受け入れ、維持していくかも、水田農業の持続可能性を考える上で重要な視点です。

こうした多面的機能を維持しながら、同時に生産効率を高めていく──その両立を目指す選択肢の一つが、次に述べるスマート農業技術です。

水田の多面的機能を維持しつつ、生産効率を高め、労働負担を軽減する手段として、自動操舵トラクター、ドローンによる防除や施肥、水管理の自動化、リモートセンシングによる生育診断など、ICTやロボット技術を活用したスマート農業の導入事例が増えつつあります。

これらの技術は、オペレーターの負担軽減、作業の精度向上、労働時間の削減といった効果が期待されます。ただし、導入コストや技術習得のハードル、通信環境の整備といった課題もあり、「どの技術が本当に自分の経営に必要か」「投資に見合う効果が得られるか」を冷静に判断することが大切です。

スマート農業への関心が高まる背景には、深刻な担い手不足があります。農林水産省「令和6年度食料・農業・農村白書」によれば、令和6年の基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳となっており(農林水産省「令和6年度食料・農業・農村白書」第1部第2章第3節)、今後さらに高齢化が進むことが予想されます。

労働力確保の選択肢としては、家族経営の継続、雇用労働力の活用、作業委託や外部サービスの利用、集落営農や農業法人への参画、スマート農業技術の導入などがあげられます。「自分一人で続けられるのか」「誰に、何を任せるのか」「いつまで続けるのか」といった問いに向き合い、早めに方向性を定めることが、持続可能な経営につながります。

担い手不足が進む一方で、国内需要が減少する中、水稲農業には新たな可能性も見えてきています。次の章では、その一つである輸出の動向と、データから見える水稲農業の現在地を見ていきましょう。

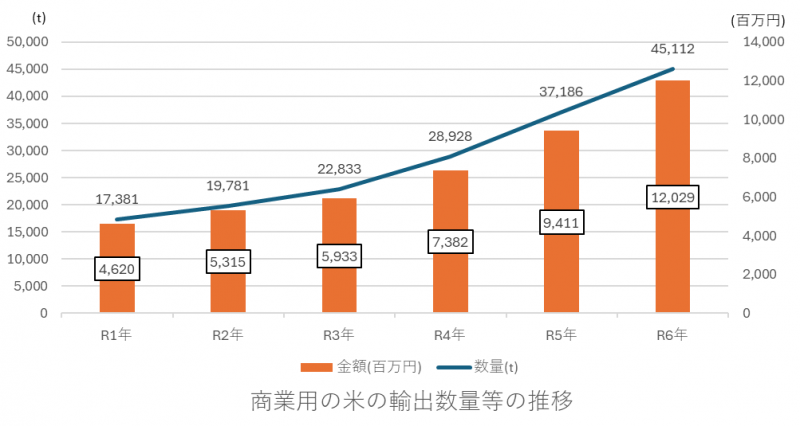

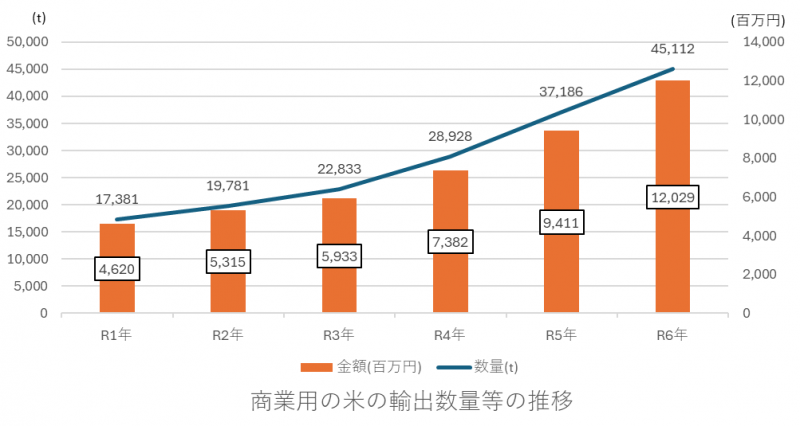

国内の米消費量が減少する中、輸出は新たな需要開拓の選択肢として注目されています。財務省のデータによれば、2024年の日本産の商業用米の輸出量は約4.5万トン、輸出額は約120億円で、直近5年間で約2.3倍に増加しています(財務省「貿易統計 商業用の米の輸出数量等の推移」)。日本産米は、粘りや甘み、安全性の高さから海外でも評価されています。

ただし、海外産の米(中粒種など)と比較すると圧倒的に米価が高く、価格競争力は現状ではかないません。また、輸出には植物検疫証明書の取得、輸出先国の規制対応、輸送コスト、現地での販路確保など、多くの課題があります。個々の生産者が直接輸出に取り組むのは難しい面もありますが、産地や農協、卸業者との連携により、輸出用米の生産に参画する道もあります。

(出典::財務省「貿易統計 商業用の米の輸出数量等の推移」より作成)

(出典::財務省「貿易統計 商業用の米の輸出数量等の推移」より作成)

改めて、統計データから水稲農業の現状を確認しておきましょう。2024年産(令和6年産)の水稲作付面積(子実用)は約136万ヘクタールで、ピーク時(1969年の約317万ヘクタール)と比較すると半分以下に減少しています。

一方、10アール当たりの収量は、品種改良や栽培技術の進歩により、全国平均で540kgと見込まれています(農林水産省「令和6年産水陸稲の収穫量」令和6年12月10日)。この数字が示すのは、「耕作面積は減っているが、単収は維持されている」という事実です。ただし、地域ごとのばらつきは大きく、北海道や東北では大規模経営が進む一方、中山間地域では小規模な家族経営が依然として主流です。統計は一つの傾向を示すに過ぎず、自分の地域や経営規模に照らして考えることが重要です。

こうしたデータや輸出といった新たな動きも含め、水稲農業を取り巻く環境は多面的に変化しています。では、生産者はこの変化の中で、何を考え、どう行動すればよいのでしょうか。

水稲農業を取り巻く環境は、需給と価格、品種選択、栽培技術、病害虫管理、経営課題、水田の多面的機能、スマート農業、輸出といった多面的な要素が絡み合いながら変化しています。

本記事で見てきたように、これらの要素は互いに影響し合っています。品種選択は栽培技術と連動し、栽培技術は病害虫管理と関わり、それらすべてが経営コストに影響を与えます。環境配慮や多面的機能の維持は、スマート農業技術や労働力確保の方法と結びついています。

どの領域においても、「これが正解」という単一の答えはなく、地域や経営体ごとに最適な選択は異なります。大切なのは、自分の圃場や経営の現状を見つめ直し、「何が課題なのか」「どこに改善の余地があるのか」を整理することです。

新しい技術や制度の情報に触れたとき、「これは本当に自分の経営に必要か」「導入するとしたら、どのタイミングが適切か」「コストに見合う効果が得られるか」といった問いを常に持ち続けることが、冷静な判断につながります。

また、労働力不足や繁忙期の作業負担といった課題に対しては、農作業代行サービスも選択肢の一つです。以前は地域共同体で相互に助け合う姿もありましたが、それも徐々に少なくなってきています。

そうした中で、その地域の方ではなかったとしても、農業への興味や意欲を持っている方たちの助けを借りる人材町ングサービスや農作業代行サービスが増えています。人手が集中的に必要になる時期だけ、田植え、収穫といった労働集約的な作業を外部に委託することで、自分の経営資源を最も効果的な部分に集中させられる可能性もあります。経営規模や地域の状況に応じて、こうしたサービスの活用も検討してみる価値はあります。

長年培ってきた米の栽培技術と経験は、何ものにも代えがたい財産です。そこに新たな選択肢を加えることで、水稲経営の可能性はさらに広がります。

農家にとっても日本の社会にとっても、心に深く根付いている米文化。それが大きく変化し、失われるかもしれない時代だからこそ、一歩ずつ自分のペースで向き合い続けていくことが大切なのではないでしょうか。

一方で、生産現場に目を向けると、作付面積の減少や担い手不足という構造的課題は変わっていません。気候変動への対応、環境配慮型農業への関心の高まり、スマート農業技術の実用化が進むなど、水稲農業を取り巻く環境はここ数年で大きく変化しています。

こうした目まぐるしい変化の中で、水稲農業に携わる生産者には、自らの経営の「立ち位置」を見極め、必要な情報を選び取る力、「農業経営」の力が求められています。

本記事では、急激に変化しつつある水稲農業の過去から現在、そして未来に向けた動きを俯瞰し、「今、何が起きているのか」「これから何を考えるべきか」を整理していきます。

「生産者」ではなく「農業経営者」という視点から、水稲農業を維持・発展させるためにどんな取り組みができるのか。大きな転換期を迎えた水稲を取り巻く環境を理解し、未来の日本の水稲農業について考えてみましょう。

米価の上昇を生産者が両手で喜べない理由

30年ぶりの米価高騰と長期トレンド

水稲経営を考える上で避けて通れないのが、需給バランスと米価の動向です。

2024年産(令和6年産)米の相対取引価格は、10月時点で2万3000円(60kg当たり)を超え、「平成の大凶作」と呼ばれた1993年産(平成5年産)以来の高値を記録しました(農林水産省「令和6年産米の相対取引価格・数量(令和6年10月)(速報)」)。

この背景には、一部地域での作況低下に加え、作付面積の減少や流通在庫の圧縮、コロナ後の外食・インバウンド需要の回復などが挙げられます。

(出典:農林水産省「相対取引価格の推移(令和3年産~令和7年産)」より作成)

(出典:農林水産省「相対取引価格の推移(令和3年産~令和7年産)」より作成)ただし、長期的に見れば、主食用米の需要は人口減少や食の多様化により年間約10万トンずつ減少してきました(農林水産省「米をめぐる状況について」令和7年3月)。1960年代には国民1人当たり年間100kg以上を消費していた米は、2020年代には50kg程度にまで減少しています。

たしかに2023年から2024年にかけては久しぶりに需要が増加に転じましたが、この増加が一時的なものなのか、持続的なトレンドなのかは現時点では判断が難しいところです。むしろ、異常なほどに急激な米価高騰により、本当に必要としている消費者が米を購入できず、安価な輸入米などで代替するといった動きさえあります。食料自給率ほぼ100%の国産米という神話が、崩れつつあります。

米作りか、転作か──変わる米政策と生産者の選択

こうした需給の変動に加え、米の需給調整を支える国の補助金「水田活用の直接支払交付金」も見直しが進んでいます。

2025年度(令和7年度)以降は、麦・大豆や飼料用米などの戦略作物に対する10アール当たりの交付単価が段階的に引き下げられる方向となっており、従来よりも「どの作物でどれだけ収益を確保するか」という経営判断の重要性が増しています(農林水産省「②米の需給安定・経営安定のための施策」)。

また、「5年水張りルール」については、2027年度(令和9年度)以降は要件が求められなくなる方向です。これは、水田政策を根本的に見直し、水田を対象とした支援から作物ごとの生産性向上への支援へ転換するためです。

2025・2026年度(令和7・8年度)は経過措置として、連作障害を回避する取組を行えば水張りなしでも交付対象となり、2027年度(令和9年度)以降は作物ごとの生産性向上への支援へと転換される予定です(農林水産省「②米の需給安定・経営安定のための施策」)。

こうした政策変更は、「主食用米を作るのか、それとも他の作物に転換するのか」という生産者の判断に直接影響を与えます。市場の動きと政策の両面を見ながら、自分の経営方針を定めるために必要な情報の収集力が求められています。

気候変動と品種の多様化──変わる栽培環境への対応

高温化の中で変わる、品種選びの基準

需給や政策といった外部環境の変化に加え、生産現場では気候変動という避けられない課題に直面しています。

日本国内で栽培される水稲品種は300種類以上にのぼり、それぞれの地域の気候や土壌、消費者ニーズに応じて選択されてきました。「コシヒカリ」は依然として作付面積トップを占めていますが、近年の気候変動により、長年栽培されてきた従来の品種では対応が難しい状況も生まれています。

中でも、高温登熟障害は深刻化している課題です。夏季の高温により米粒が白く濁る白未熟粒の発生が増える傾向にあり、これに対応するため「にこまる」「つや姫」「さがびより」といった高温耐性品種が各地で導入されています。

ただし、品種特性は圃場条件や栽培方法によって変わるため、導入前に地域の実績を確認することが重要です。

産地ブランド米、用途別など多様化する品種

気候変動への対応と並行して、産地ブランド米の育成も各地で進んでいます。新潟県の「新之助」、山形県の「雪若丸」、佐賀県の「さがびより」など、地域独自の品種開発と販売戦略により市場での差別化を図る動きが活発です。一方で、業務用米・飼料用米向けの多収性品種も選択肢の一つとなっています。

どの品種を選ぶかは、気候条件だけでなく、販路や経営戦略、消費者のニーズなども密接に関わる判断です。品種選択は、次に記述する栽培技術の選択とも連動してきます。

栽培技術の選択肢──効率化と環境配慮を考える

移植か直播か──作業体系の選択肢

日本をはじめとするアジア地域での水稲栽培の基本は移植栽培ですが、近年はアメリカやヨーロッパなどで一般的な直播栽培への関心も高まっています。

直播栽培は育苗・田植え作業の省略による労働時間の削減(移植栽培比で約2割削減)、生産コストの低減(同約1割削減)が期待できます(農林水産省「水稲の直播栽培について」)。ただし、苗立ちの不安定さ、雑草管理の難しさ、収量の不安定さといった課題もあり、そのまま移植栽培から直播栽培に切り替えられるというわけでもありません。それぞれのメリット・デメリットを考慮したうえで、どの選択肢が自身にとって最良かを考える必要があります。

また、移植栽培においても、疎植栽培や密苗栽培といった工夫が広がっています。これらは慣行栽培の代替ではなく、経営資源や圃場条件に応じた選択肢として位置づけられています。

「環境配慮型農業」という新しい視点

栽培技術の選択は、効率化だけでなく環境配慮という視点からも見直されています。

農林水産省が2021年に策定した「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに化学農薬使用量の50%削減、化学肥料使用量の30%削減、有機農業面積の25%への拡大といった目標が掲げられました(農林水産省「みどりの食料システム戦略」)。

有機栽培や特別栽培については計画になかなか達していませんが、土壌診断に基づく施肥設計、温室効果ガス削減を意識した水管理(中干し期間の延長や間断かんがい)といった、環境配慮型農業の選択肢自体は着実に広がっています。

ただし、これらは作物を栽培し、食料を確保するという第一の目的を達成する中で配慮すべき項目であり、最も大切な収量や品質への影響、コスト、労力といった要素とのバランスをしっかり見極める必要があります。こうした技術選択は、次に述べる病害虫管理のあり方とも深く関わってきます。

病害虫管理と持続可能性──農薬だけに頼らない対応策

総合的病害虫管理(IPM)

栽培技術や環境配慮の話と切り離せないのが、病害虫管理です。

水稲における主要な病害としては、いもち病、紋枯病、白葉枯病などがあり、害虫ではカメムシ類、ウンカ類、イネミズゾウムシなどが知られています。

従来は化学農薬による防除が中心でしたが、環境負荷軽減への関心の高まりとともに、総合的病害虫管理(IPM)の考え方が広がりつつあります。

IPMとは、耕種的防除(品種選択、作期調整、栽培管理など)、生物的防除(天敵利用など)、物理的防除、そして化学的防除を組み合わせる手法です。すぐに完璧を目指す必要はなく、「できるところから少しずつ取り入れる」という姿勢が、持続可能な防除体系の構築につながる可能性として期待されています。

経営課題とコスト──技術選択が経営に与える影響

“農業経営”の視点から考える水稲生産コストの構造

ここまで見てきた品種選択、栽培技術、病害虫管理といった生産現場の選択は、最終的に経営のコストと収益に影響を与えます。

農林水産省「農業経営統計調査 米生産費」によれば、60kg当たりの全算入生産費(家族労働費を含む)は全国平均で1万5000円前後です(農林水産省「農産物生産費統計」)。内訳として、労働費と農機具費がそれぞれ20%前後と大きなウェイトを占めています。

(出典:農林水産省「農産物生産費統計」より作成)

(出典:農林水産省「農産物生産費統計」より作成)例えば、直播栽培を選択すれば育苗・田植えの労働費が削減できる可能性がありますが、雑草防除の農薬費が増える可能性もあります。高温耐性品種に切り替えれば品質は安定するかもしれませんが、種子代や栽培管理のコストが変わるかもしれません。

技術選択と経営は表裏一体であり、切り離して考えることはできません。

営農規模と農業経営のバランス

生産コスト削減の手段の一つとして、規模拡大が挙げられます。実際、経営規模が拡大すると、機械1台あたりの稼働面積の増加や作業効率の向上により、生産コストは低減する傾向があります。財務省の資料によれば、経営規模が50ha以上まで拡大すると60kg当たりの生産コストは9000円程度まで低下するとされています(財務省「令和3年4月30日財政制度等審議会 資料3」)。

ただし、これはあくまで一つの目安であり、すべての経営体で同じ効果が得られるわけではありません。規模拡大には生産者から経営者に変わるような業務内容の変化を伴い、その役割はまったく異なるからです。

ひとくちに規模拡大と言っても、いまある圃場を中心に開拓できるわけではありません。現実には分散した圃場の移動・管理コスト、機械の更新コスト、労働力の確保といった課題も伴います。圃場条件や地域の状況によっては、規模拡大によるコスト低減効果が十分に発揮されない場合もあります。

また、コスト削減や経営安定の選択肢としては、共同利用や外部委託(育苗センター、乾燥調製施設、田植え・収穫の外部委託など)、集落営農や農業法人への参画、複合経営によるリスク分散(園芸作物、畜産、加工・直売など)などが考えられます。

販路の拡大は作業負担とのトレードオフ

販路についても、安定的な売上が見込めるJA出荷だけでなく、生産者自身が単価の設定に関与しやすい直売、契約栽培、インターネット販売などの、複数の販路を持つことで価格交渉力やリスク分散が期待できます。ブランド米を育成している産地であれば、その取り組みに参画することも選択肢の一つです。

ただし、販売にはそれ相応の時間と労力がかかるため、自分の経営スタイルに合った方法を見極めることが大切です。

こうした経営判断は、水田が持つ「米を生産する」という機能だけでなく、次に述べる環境や社会的な価値も含めて考える時代になってきています。

水田の多面的機能──自然と暮らしを支える役割

環境保全、生物多様性という意味での「水田」の意義

経営を考える上で忘れてはならないのが、水田は単に米を生産するだけでなく、洪水防止、地下水かん養、生物多様性保全、景観形成といった多面的機能を持っているという点です。水田及びその周辺には5,600種以上の生物が生息しているとされ、日本の生物多様性を支える重要な環境となっています。

近年は、冬期湛水、江(魚の避難場所となる小水路)の設置、魚道の設置、畦畔の粗放的管理といった生物多様性保全に配慮した取り組みも一部で広がっています。これらは環境保全と地域イメージの向上につながる可能性がありますが、労力や収益性とのバランスを見極めることも求められます。

地域社会とコミュニティのサポート

水田農業は、地域社会の形成・維持にも重要な役割を果たしています。農業用水の管理、祭りや伝統行事の継承、景観の維持など、水田を中心としたコミュニティは多様な機能を担ってきました。

ですが、担い手不足が進む中で、こうした地域社会が現役世代のみに大きな負担としてのしかかってきているのが現実です。地元の共同体との関わりに加えて、移住による新規就農を志す方々や農業に参入する企業などを、地域やコミュニティとしてどう受け入れ、維持していくかも、水田農業の持続可能性を考える上で重要な視点です。

こうした多面的機能を維持しながら、同時に生産効率を高めていく──その両立を目指す選択肢の一つが、次に述べるスマート農業技術です。

スマート農業前提の新たな水稲農業──技術で変わる作業のあり方

“使える”スマート農業技術の普及・拡大

水田の多面的機能を維持しつつ、生産効率を高め、労働負担を軽減する手段として、自動操舵トラクター、ドローンによる防除や施肥、水管理の自動化、リモートセンシングによる生育診断など、ICTやロボット技術を活用したスマート農業の導入事例が増えつつあります。

これらの技術は、オペレーターの負担軽減、作業の精度向上、労働時間の削減といった効果が期待されます。ただし、導入コストや技術習得のハードル、通信環境の整備といった課題もあり、「どの技術が本当に自分の経営に必要か」「投資に見合う効果が得られるか」を冷静に判断することが大切です。

最大のメリットは担い手不足の解消

スマート農業への関心が高まる背景には、深刻な担い手不足があります。農林水産省「令和6年度食料・農業・農村白書」によれば、令和6年の基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳となっており(農林水産省「令和6年度食料・農業・農村白書」第1部第2章第3節)、今後さらに高齢化が進むことが予想されます。

労働力確保の選択肢としては、家族経営の継続、雇用労働力の活用、作業委託や外部サービスの利用、集落営農や農業法人への参画、スマート農業技術の導入などがあげられます。「自分一人で続けられるのか」「誰に、何を任せるのか」「いつまで続けるのか」といった問いに向き合い、早めに方向性を定めることが、持続可能な経営につながります。

担い手不足が進む一方で、国内需要が減少する中、水稲農業には新たな可能性も見えてきています。次の章では、その一つである輸出の動向と、データから見える水稲農業の現在地を見ていきましょう。

新たな可能性──輸出、データ、これからの水田

可能性を秘めた海外市場と進まない輸出の理由

国内の米消費量が減少する中、輸出は新たな需要開拓の選択肢として注目されています。財務省のデータによれば、2024年の日本産の商業用米の輸出量は約4.5万トン、輸出額は約120億円で、直近5年間で約2.3倍に増加しています(財務省「貿易統計 商業用の米の輸出数量等の推移」)。日本産米は、粘りや甘み、安全性の高さから海外でも評価されています。

ただし、海外産の米(中粒種など)と比較すると圧倒的に米価が高く、価格競争力は現状ではかないません。また、輸出には植物検疫証明書の取得、輸出先国の規制対応、輸送コスト、現地での販路確保など、多くの課題があります。個々の生産者が直接輸出に取り組むのは難しい面もありますが、産地や農協、卸業者との連携により、輸出用米の生産に参画する道もあります。

(出典::財務省「貿易統計 商業用の米の輸出数量等の推移」より作成)

(出典::財務省「貿易統計 商業用の米の輸出数量等の推移」より作成)統計から見る水稲農業の現在地

改めて、統計データから水稲農業の現状を確認しておきましょう。2024年産(令和6年産)の水稲作付面積(子実用)は約136万ヘクタールで、ピーク時(1969年の約317万ヘクタール)と比較すると半分以下に減少しています。

一方、10アール当たりの収量は、品種改良や栽培技術の進歩により、全国平均で540kgと見込まれています(農林水産省「令和6年産水陸稲の収穫量」令和6年12月10日)。この数字が示すのは、「耕作面積は減っているが、単収は維持されている」という事実です。ただし、地域ごとのばらつきは大きく、北海道や東北では大規模経営が進む一方、中山間地域では小規模な家族経営が依然として主流です。統計は一つの傾向を示すに過ぎず、自分の地域や経営規模に照らして考えることが重要です。

こうしたデータや輸出といった新たな動きも含め、水稲農業を取り巻く環境は多面的に変化しています。では、生産者はこの変化の中で、何を考え、どう行動すればよいのでしょうか。

スマート農業を武器に、“農業生産”から“農業経営”へ

水稲農業を取り巻く環境は、需給と価格、品種選択、栽培技術、病害虫管理、経営課題、水田の多面的機能、スマート農業、輸出といった多面的な要素が絡み合いながら変化しています。

本記事で見てきたように、これらの要素は互いに影響し合っています。品種選択は栽培技術と連動し、栽培技術は病害虫管理と関わり、それらすべてが経営コストに影響を与えます。環境配慮や多面的機能の維持は、スマート農業技術や労働力確保の方法と結びついています。

どの領域においても、「これが正解」という単一の答えはなく、地域や経営体ごとに最適な選択は異なります。大切なのは、自分の圃場や経営の現状を見つめ直し、「何が課題なのか」「どこに改善の余地があるのか」を整理することです。

新しい技術や制度の情報に触れたとき、「これは本当に自分の経営に必要か」「導入するとしたら、どのタイミングが適切か」「コストに見合う効果が得られるか」といった問いを常に持ち続けることが、冷静な判断につながります。

また、労働力不足や繁忙期の作業負担といった課題に対しては、農作業代行サービスも選択肢の一つです。以前は地域共同体で相互に助け合う姿もありましたが、それも徐々に少なくなってきています。

そうした中で、その地域の方ではなかったとしても、農業への興味や意欲を持っている方たちの助けを借りる人材町ングサービスや農作業代行サービスが増えています。人手が集中的に必要になる時期だけ、田植え、収穫といった労働集約的な作業を外部に委託することで、自分の経営資源を最も効果的な部分に集中させられる可能性もあります。経営規模や地域の状況に応じて、こうしたサービスの活用も検討してみる価値はあります。

長年培ってきた米の栽培技術と経験は、何ものにも代えがたい財産です。そこに新たな選択肢を加えることで、水稲経営の可能性はさらに広がります。

農家にとっても日本の社会にとっても、心に深く根付いている米文化。それが大きく変化し、失われるかもしれない時代だからこそ、一歩ずつ自分のペースで向き合い続けていくことが大切なのではないでしょうか。

人手が足りずに困っている作業だけの依頼も可能

▶︎ドローン散布や栽培サポートのご相談はこちらSHARE