「百姓」は差別用語? 「農家」と「生産者」はどう違う? 呼び方で変わる“農業”のイメージ

農業をしている人を指す言葉としては、「農家」「生産者」「百姓」など、歴史的、文化的背景も含めて、いろいろな呼び方がされてきました。

どれも聞いたことがある言葉だと思いますが、これらの呼び方に「どのような違いがあるんだろう」と気になったことはありませんか? もしかすると知らないうちに、相手を傷つけたり差別的な意味合いに感じさせていることもあるかもしれません。

今回は、農業をしている人を指す呼び方の違いや使われる場面などについて整理してみました。

一番なじみ深い「農家」には明確な定義がある

「農家」は日常会話でもよく使われ、農業を営む方の呼び方としてもっともなじみ深いのではないでしょうか。

「米農家」や「トマト農家」といったように、特定の作物の名称をつけて呼ばれることもあります。「農家さん」と言えば、農業をしている人、というイメージが自然に沸いてきますよね。

一般的には、家族経営の小規模な農業者に使われるイメージがありますが、実は統計をまとめる上で、「農家」の定義も存在しています。

「農林業センサス」の中では、「経営耕地面積が10a以上の世帯、もしくは農産物の年間販売金額が15万円以上の世帯」が「農家」です。そのため、前述の広さもしくは売上がない場合は「農家」とは見做されません。さらに、より広い面積を扱っている世帯になると、「農家」ではなく「農業経営体」に変わります。

一般的な「農家」と統計上の「農家」には、同じ言葉でありながら、異なる意味で使われているのです。

「百姓」は歴史的背景から現代では注意が必要

「百姓」という言葉も、農業を行う人を指す言葉です。

現代では、農業を営む人のことを「お百姓さん」と言ったりします。

古代の日本では姓が職業を表していたことから、もともとは「さまざまな姓を持ついろいろな仕事をする人びと」、つまり一般の人々という意味で使われました。

その後、農業を行う人という意味が強くなり、江戸時代には、土地を所有し、年貢を納める義務を負う人々のことを「本百姓」(ほんびゃくしょう)と呼んで、村の正式な構成員とされました。

歴史の授業で「百姓一揆」という言葉を聞いたりしたことがある人もいると思います。

また、昔話、わらべ歌、絵本などには「百姓」という言葉も多く、子どもの頃から耳なじみのある言葉とも言えます。

しかし、「百姓」という言葉を差別的ととらえる場合もあります。江戸時代まで武士と比べて身分が低く、農業を営む人々のことを田舎者、風情を解さない人というイメージで「百姓」が使われた時代があったことも確かです。

本来の「百姓」という言葉には差別的な意味はありません。誇りをもって「百姓」と自称する農家さんも多くいます。最近では荒川弘さんのマンガ・アニメ作品『百姓貴族』のように、マイナスのイメージよりも親しみやすい言葉として使われる例もあります。

ただし、消費者の立場で使う言葉としては、「農家」を指す言葉として「百姓」を当たり前のように使うことは、あまりふさわしいとは言えないでしょう。

「農業生産者」「生産者」はメディアや行政でよく見るフラットな言葉

「農業生産者」や単に「生産者」という言葉は、どちらかというと堅い場面で使われる言葉です。ニュースなどで「農産物の生産者」といった感じで使用されているのを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

一方、日常生活で農業している人を呼ぶ際に「生産者さん」と呼ぶ人はあまりいないでしょう。

「生産者」という言葉の中には、農業以外にも畜産業や水産業を営む人たちのことも含みます。そのため、「農業生産者」や「漁業生産者」といった呼び方もされています。

面と向かって「農業生産者さん」と呼ぶような言葉ではないため、普段私たちの会話に出てくることはあまりありませんが、メディア、行政、ビジネスの場面などでは頻繁に使用されているため、聞きなれている言葉とも言えるでしょう。

「農業者」「農業経営者」は法律や制度で使われる呼び方

「農業者」は、農業をなりわいとしている人を指す言葉です。法的・制度的な場面で使用されることが多く、「認定農業者」や「農業者年金基金」など、制度の名称としてよく使われています。

「農業経営者」も、基本的には同じです。どちらも、行政による文書や報道での表現として登場します。日常会話で出てくることはほぼなく、農業と関係がない人にとっては見聞きすることもあまりないでしょう。

「経営」が付くかどうかは、現場で栽培を行っている人か、農業法人などを運営する立場の人か、といった違いを意味している場合もあります。

「農夫・農婦」は文芸作品などでの昔ながらの言い方

農業を行う人を指すものとして、「農夫・農婦」という言葉もあります。

農業に従事する男性を指す際は「農夫」、女性を指す際は「農婦」が用いられます。小説や絵画のタイトルで、農夫・農婦という言葉が使用されているのを見たことがあるという人もいるのではないでしょうか。

昭和頃までの日本では、男性・女性の違いを明確にする言葉が使われていました。ただし、最近では性別を限定する言葉はあまり使わない傾向があります。「看護婦」が「看護師」と呼ばれるようになったのも同様です。

そのため、現代の日常会話では登場することは少なく、時代を感じさせる文芸作品などで使われることが多くなっています。

「農民」は農協法にも定められた社会的立場を表す言葉

「農民」も農業に従事する人を指す言葉で、法律上の定義があります。

農業者の生産力や経済的地位向上を図ることを目的に施行された「農協法」(農業協同組合法)では、「自ら農業を営み、または農業に従事する個人」と定義されており、農業に従事する人に対して、社会的・経済的な地位や階級を表す際に使われる言葉でもあります。

日常生活においては、社会の授業やドキュメンタリーなどでよく聞く言葉ですよね。しかし現代では、農業を営む人に対して「農民」と呼ぶことはほとんどなくなってきています。

呼び方ひとつで農業のイメージが変わる

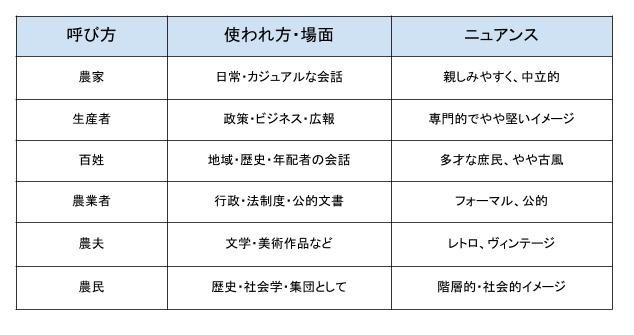

今回紹介した呼び方の現代での使われ方や、それぞれの言葉が持つニュアンスを表でまとめてみました。同じ意味の言葉でも、微妙な違いがあることがわかります。

どのような呼び方をすればよいか迷った時には、「農家さん」と呼ぶのが最も一般的でしょう。その他にも、あえて固有名詞を使わずに「農家の人たち」や「農業に携わる方」といった呼び方もできますね。

話し言葉で生産者や農業者という呼び方をすることはほとんどないと思いますが、適切な場面で使用すれば、いずれも間違った呼び方ではありません。

ただし、多様性が重んじられる現代においては、言葉の定義や意味よりも、それを受け取った方がどう感じるかが重要になってきています。中でも「百姓」という言葉は昔から使われている言葉ですが、場面によっては乱暴で差別的に聞こえることもあるため、注意が必要です。

もちろん、当事者が自分をあえて「百姓」と名乗ったり、「お百姓さん」のように敬意をこめた呼び方をしている場合には、この限りではありません。そこにさまざまな意味が込められるのは、日本語ならではの表現とも言えるでしょう。

それ以外にもいろいろある「農家」の呼び方

今回紹介したのは、農業に携わる方々の呼び方のほんの一例に過ぎません。「農業人」といった幅広い意味を含む言葉もありますし、同様に広義の意味で「farmer(ファーマー)」を使う場合もあります。

いずれにしても、農家・生産者・百姓など、似た意味を持つ言葉であっても、それぞれニュアンスは異なります。農業に対するイメージを刷新するために使ったり、時代に合わせた農業のイメージをあえて呼び起こさせるような使い方もされています。この記事内にもあえてイメージ写真を掲載してみましたが、リンクしていると感じる人もいれば、ずれていると感じる方もいるでしょう。

呼び方ひとつで、農業への見方も変わってくるもの。あなたは普段どんな呼び方をしていますか? また、もし将来農業を始めるとしたら、あなたはどんなふうに呼ばれたいですか?

そんなことを考えることで、これからの農業の見え方やイメージも変わっていくかもしれません。

令和5年度 食料・農業・農村白書(令和6年5月31日公表)|用語の解説・基本統計用語の定義

https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r5/index.html

※年度ごとに修正が加えられている

農協法

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132

【コラム】これだけは知っておきたい農業用語

- 「均平化」は水稲栽培の新常識! 品質・効率・収量アップ実現のための必須技術

- 限られた農地をどう使う?二毛作・二期作・再生二期作の基礎知識

- 「業務用米」は本当に味が劣る? インバウンド需要や外食産業を支える品種・流通・食味の最新事情

- 米高騰の原因と言われる「概算金」は必要悪? 米農家・消費者それぞれの立場から考える

- 日本の「食料自給率」はなぜ低いのか? 問題点と解決策を考える【2025年最新版】

- 田植えをしないお米づくりが当たり前に? ──日本で広がる「直播栽培」の新常識

- 「百姓」は差別用語? 「農家」と「生産者」はどう違う? 呼び方で変わる“農業”のイメージ

- 「減反政策」の廃止で、日本の稲作はどう変わったのか 「令和の米騒動」を契機に米政策を考える

- 「無農薬野菜」「オーガニック野菜」「有機野菜」はどう違うのか

- いまさら聞けない農業の「単位」のハナシ。「一反」や「一町歩」ってどういう意味?

- 話題の「カーボンクレジット」って何? 環境保護とビジネスの両面で学ぼう

- IPM防除(総合的病害虫・雑草管理)とは? 農薬だけに頼らない最新取り組み事例

- 「遺伝子組み換え」の安全性とは? なぜ賛否両論を巻き起こしているのか

- 食料の次はエネルギーの自給率 農業がカギを握る 「バイオマス活用推進基本計画」の取り組み事例を知ろう

- 農家と消費者が支えあう「CSA(地域支援型農業)」とは? 事前契約とはどう違う?

- 本格始動した「みどりの食料システム法」とは? 支援対象となる取り組みや内容を紹介

- どう変わる? 「遺伝子組換え表示制度」改正で変わる食品選びのポイント

- 新たな指標「食料自給力」とは? 農地と労働力を加味した指標で見る日本農業の現状

- 「食品ロス」の原因と最新の取り組みとは? コロナ禍で変わる食への意識

- 日本の「一次産業」を支えるためのスマート農業の現状と課題

- 「リジェネラティブ農業」(環境再生型農業)とは? 日本と世界の現状を知る

- 話題の「パリ協定」から、脱炭素化へ向けた日本の取り組み、農業の役割を考える

- 農業向け「収入保険制度」を活用する方法 2020年分はコロナ禍特例として除外

- 「固定種」は安全、「F1種」は危険、はホント? 種子の多様性を知ろう

- 作りやすくなった「農家レストラン」制度見直しの要点とメリット

- ついに発効された「日米貿易協定」、日本の農業・農産物への影響は?

- 研究者たちはなぜいま、「土壌保全基本法」を起草したのか ――土壌学、環境学からの警鐘――

- 現役農家が改めて考えた「農業共済・農業保険」──今こそ知りたい制度と仕組み

- 肥料取締法が改正される理由

- 農業と福祉の融合「農福連携」が注目される理由とは?

- 「循環型農業」の本質とは? スマート農業との両立は可能なのか

- 新規就農者の35%が離農する現実──未来の農業の担い手を定着させる方法とは?

- 「植物工場」は農業の理想型なのか? 現状と課題

- アジアも視野に入れた日本発のGAP認証制度「ASIAGAP」の重要性

- 「小農の権利宣言」とは? その意義と乗り越えるべき課題

- 「SDGs」(持続可能な開発目標)とは? 未来の農業にとって重要なキーワードを知ろう

- 種子法廃止は誰のためか──日本の農作物への影響と今後の課題

- 6次産業化とは|優良事例からみる農業収益アップと地域活性化のカギ

- 「地産地消」とは? 地方のブランディングと自給率アップを解決する原点回帰のアイデア

- 「ブロックチェーン」の農業における可能性

- 農地の貸し手と借り手をマッチングさせる「農地バンク」「全国農地ナビ」の課題

- 「JGAP」「ASIAGAP」とは|東京五輪で懸念される国産食材の立場

- 「TPP」が日本の農業に与える影響とは?

- 「子ども食堂」に農業界が果たすべき役割とは?

- 農家版ホームステイ「農泊」のブームは農村復興のカギになるか

- 若者の就農ブームを終わらせない、青年等就農計画制度とICT技術の進歩

- カメラ女子が地方で農業体験「農村カメラガールズ」ってなんだ?

SHARE