多収穫米で収益アップを目指すヤマタネの未来の農業像とは? 「持続可能な稲作研究会」取材レポート

株式会社ヤマタネは2月9日、「第1回持続可能な稲作研究会」を東京・KABUTO ONEにて開催した。

「持続可能な稲作研究会」は、ヤマタネが産地の続くを支える、持続的営農の実現を目指す取り組みをさらに拡大するために、2024年から再始動した第1回大会。これまでも全国で農家、JA、自治体などと協力して取り組んできたものを加速させていく。

会の中では、2013年から11回開催してきた多収穫米栽培コンテスト「萌えみのりコンテスト」を一新し、「多収穫米栽培コンテスト」として再びスタートを切った。「萌えみのりコンテスト」は、多収穫米品種の「萌えみのり」の普及拡大により、田んぼ1枚あたりの収益を最大化することを目的として、ヤマタネと地域の自治体や農協の協力も得ながら続けてきたコンテストだ。近年、高温耐性のある次世代品種「しふくのみのり」も追加されたこともあり、2024年から名称もあらたに「多収穫米栽培コンテスト」となった。

今回の研究会では、ヤマタネの令和5年の取り組みと、「萌えみのり」「しふくのみのり」の作柄・品質の概況報告、第1回多収穫米栽培コンテストの表彰式、さらに協力企業による講演、生産者も含めたパネルディスカッションなどが開催された。

まず、主催者を代表して株式会社ヤマタネ 代表取締役社長 山﨑元裕氏より、「日本の農業は相当危機的な状況。ヤマタネは創業100周年、持続可能な会社を目指したいと考えている」と決意表明の言葉があり、2024年6月の総会で山崎氏が会長に就任し、新社長のもとで101年目に向かって新しいヤマタネを進めるという宣言があった。

株式会社ヤマタネ 代表取締役社長 山﨑元裕氏

株式会社ヤマタネ 代表取締役社長 山﨑元裕氏

現在は多様なビジネスを展開するヤマタネだが、米問屋からスタートしたというルーツにふれ、「一番大切なのはお米の事業、農業だと思っている」と山﨑氏。引き続き、多収穫米により生産者の収益を上げ、持続可能な農業に加えてサステナブルな社会を実現するための多収米栽培のサポートを続けるという強い意志が表明された。

産地代表として登壇したのは、秋田ふるさと農業協同組合 代表理事組合長の佐藤誠一氏だ。

「(前回の)萌えみのりコンテストは秋田で開催していただいた。皆様のご意見をいただいてしっかりやっていかなければならないと感じた。(令和5年度の)結果は、大変な異常気象の中でご苦労されたと思う。その中で質量ともに成果を上げていたが、産地にとって一番悲しいことは量がないということ。結果的に産地の責任を果たせなかったことが申し訳ない」と、高温や渇水の影響により全国的に不況となった令和5年についても触れた。

秋田ふるさと農業協同組合 代表理事組合長の佐藤誠一氏

秋田ふるさと農業協同組合 代表理事組合長の佐藤誠一氏

その上で、「令和6年産に向けて、異常気象対策も含めた対策、営農計画を立ててスタートしたい。この研究会を意義あるものにし令和6年産の生産に一歩踏み出したい」と語り、「JAはなんといっても稲作が経営の柱。その発展、農地を守ることは地域を守ること。5年、10年、さらに先を見た発展を目指したい」と締め括った。

ヤマタネの令和4年度の具体的な取り組みとしては、デリカ事業や冷凍・冷蔵食材を扱う株式会社ショクカイを子会社化し、産地で廃棄される農作物の冷凍加工などによるフードロスへの対応を進めているほか、全国の休耕田・耕作放棄地を拡大する取り組みをしている株式会社バイオマスレジンホールディングスとも連携。さらに、株式会社日本農業とは、複合農業による経営安定化や耕作放棄地の有効活用、地域の雇用創出などで農業の高収益モデルの構築にも取り組んでいる。

続いて、株式会社ヤマタネ 食品本部米穀次長の小山義昭氏より、令和5年産作柄・品質概況について報告された。

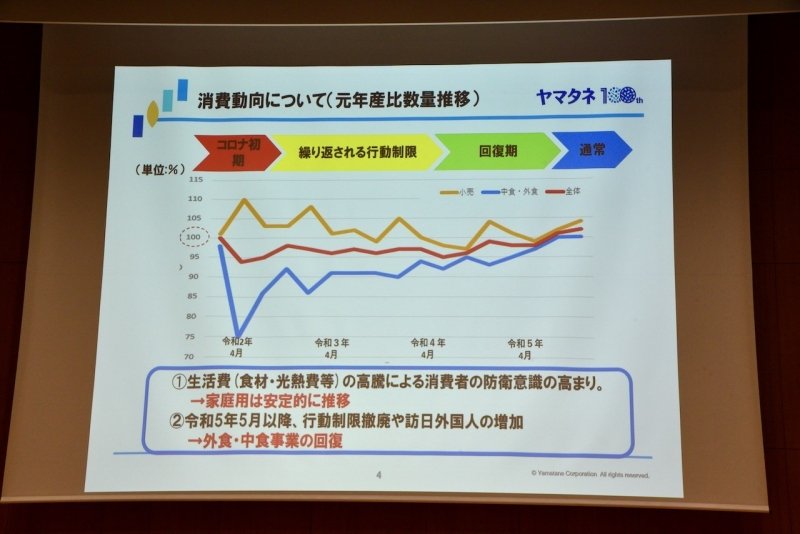

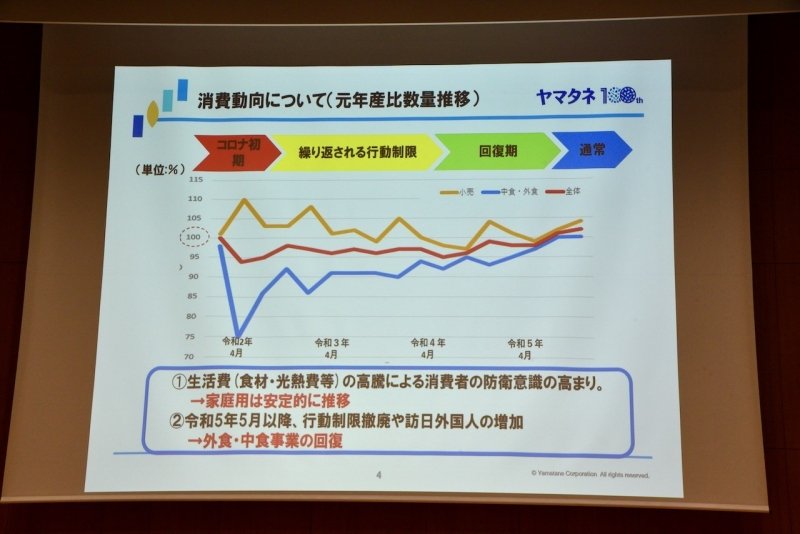

現状、主食用米の需要量の推移を見ると、過去最低の在庫水準となっており、さらにインバウンド(訪日外国人)が2023年12月はコロナ禍以降最多となっていることで、需要と供給のタイト感はますます加速していくとみられている。また、消費動向としては、家庭用は安定的で、外食や中食が拡大傾向にあるとみている。

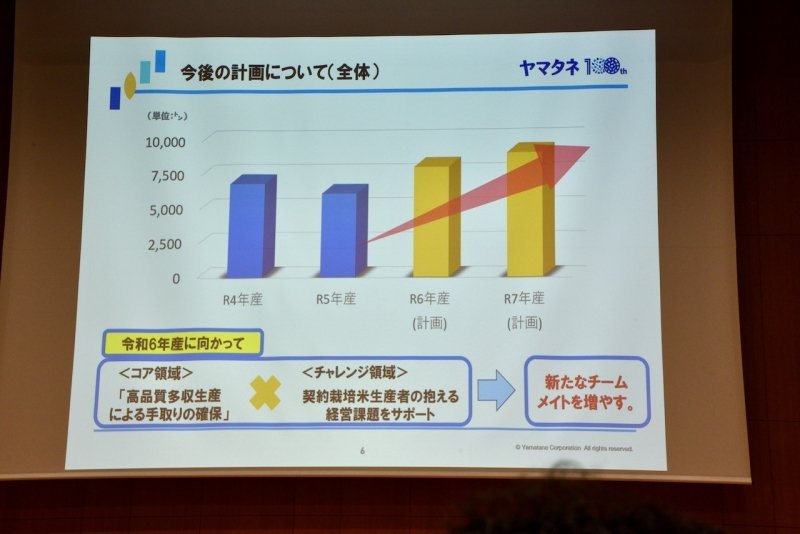

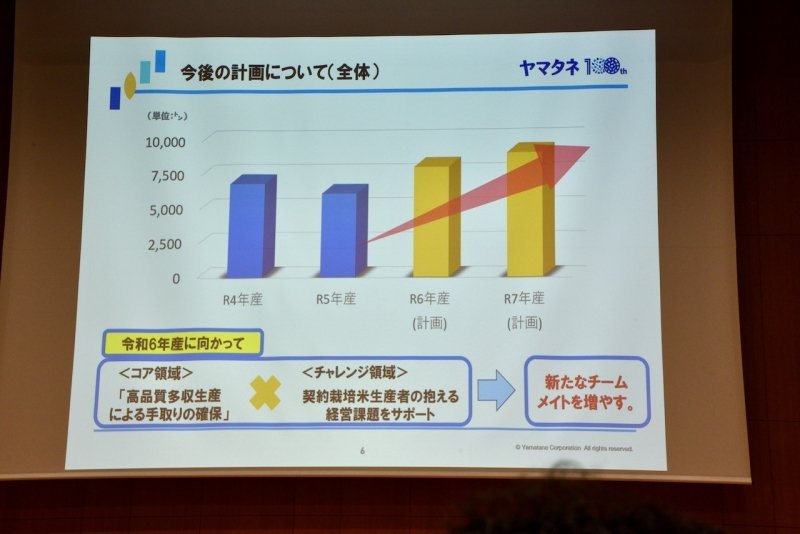

そんな中で、「萌えみのり」の販売状況は、計画としては小売が拡大し、外食・中食が減少するという見通しを立てており、高品質多収生産による生産者の手取りの確保を高めつつ、チャレンジとして契約栽培米生産者の経営課題をサポートし、新たな仲間を増やしていきたいとしている。

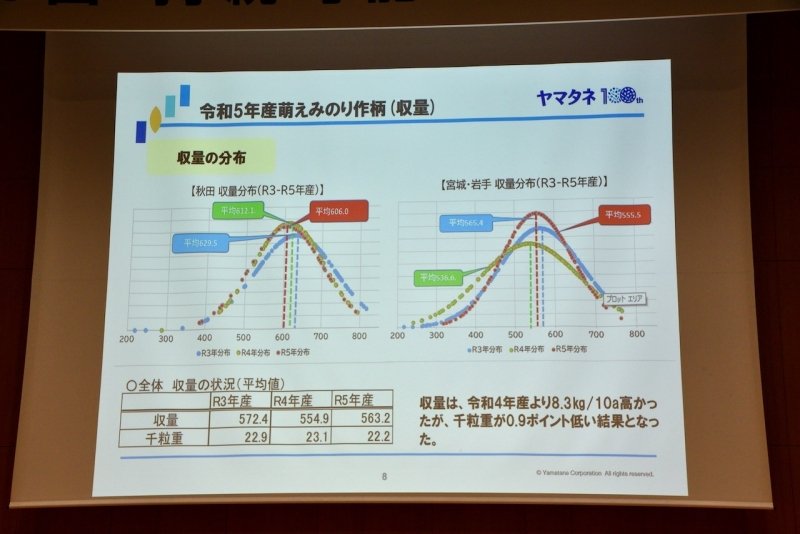

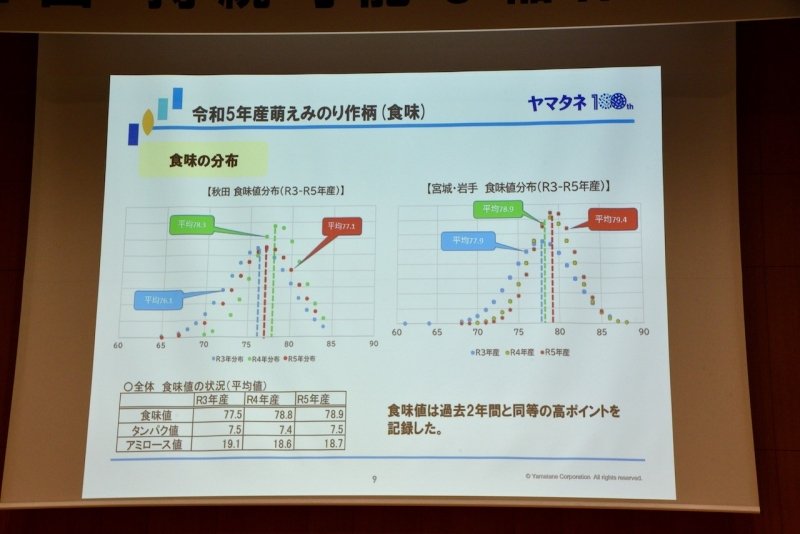

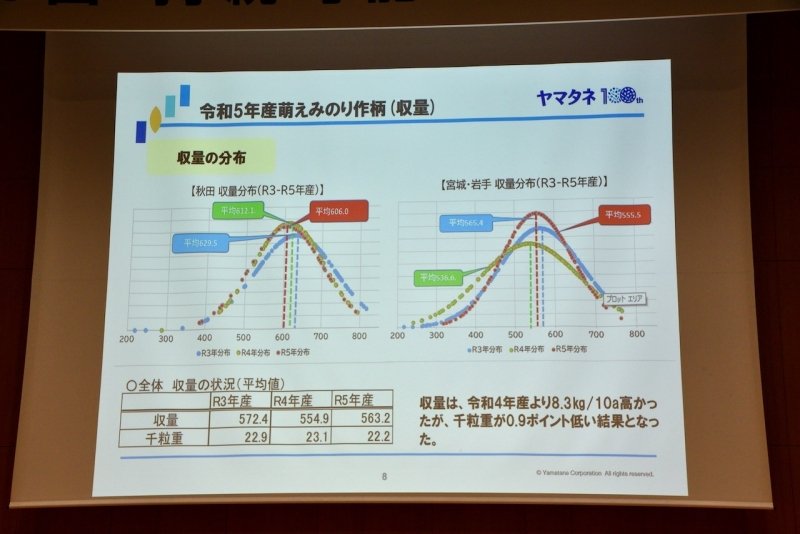

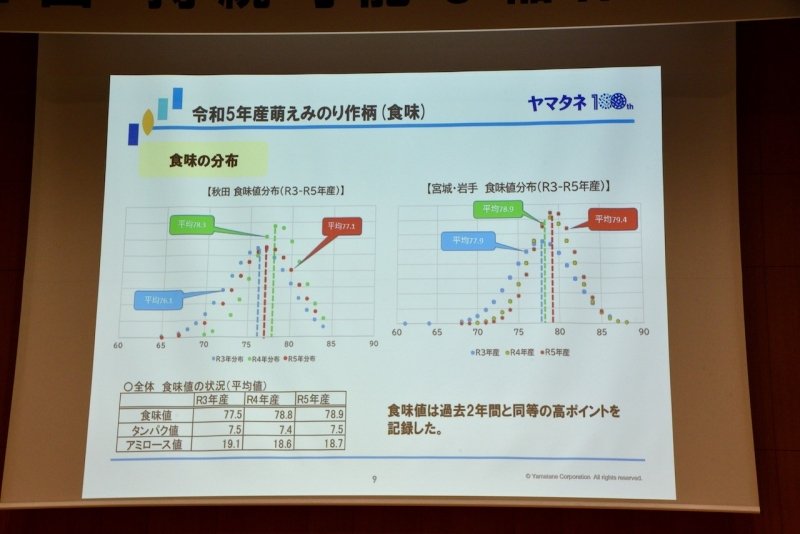

令和5年産の「萌えみのり」の作況については、収量は10aあたり8.3kg増加したものの、秋田では猛暑の影響を受けて平均収量は最も低く、宮城・岩手は収量が伸びるなど、地域による差が見られたとのこと。また「しふくのみのり」については、秋田県での収量は「萌えみのり」と比較すると5%ほど低かったものの、高温耐性があり、整粒値が高く、未熟粒も低い結果となったという。

令和5年度産「萌えみのり」の作況

令和5年度産「萌えみのり」の作況

令和5年産「しふくのみのり」の作況

令和5年産「しふくのみのり」の作況

今回のコンテストでも「しふくのみのり」を手がけた生産者が上位に入賞しており、その年の状況や地域によって、収益アップにつなげられる可能性はある。

研究会の中では、「第1回多収穫米栽培コンテスト」の表彰式も執り行われた。

前述のとおり、今回からコンテストの名称を「多収穫米栽培コンテスト」とし、2つの銘柄で食味部門・収量部門・品質部門・直播栽培部門の4部門の上位3名と、整粒値、食味値、収量の3点による最優秀賞が表彰された。

収量部門は10アールあたり790.1kgの収量を上げた畠山登喜夫さん(JA秋田しんせい/萌えみのり)が、食味部門と品質部門は食味値84ポイント(タンパク値6.8/整粒値73.9)で三浦勝則さん(JA新みやぎ/萌えみのり)、直播栽培部門は202.6ポイント(整粒値67.9/食味値79/収量556.6)で三浦幸さん(JA秋田なまはげ/しふくのみのり)がそれぞれ受賞した。

そして最優秀賞は、217.7ポイント(整粒値64.7/食味値81/収量72)で千葉誠悦さん(JA新みやぎ/萌えみのり)が受賞。「もえみのりの栽培では、単に収量を上げるだけでなく、品質と食味の向上を意識した栽培管理を行っています。肥料や農薬の適切な使用はもちろん、その年の気象状況や稲の生育に合わせた肥培管理の徹底が米づくりの基本と考えています」と語った。

第1回多収穫米栽培コンテストの受賞者たち

第1回多収穫米栽培コンテストの受賞者たち

2023年の結果についてヤマタネは、「猛暑の中でも努力された方が成果を上げたと思います。データ的には全体的に品質は厳しかった。ただし、手を抜いたわけではなく、水が温かかったり供給されないなどのさまざまな中でこの値を記録されていました」と評価。そして、「生産者はプロなりの仕事をしています。来年もこのような気候が続くかはわかりませんが、今年と同じように努力していただけるでしょう」と振り返った。

研究会の後半では、協力・連携している株式会社フェイガーのカーボンクレジットへの取り組み、新みやぎ農業協同組合とのJ-クレジット活用に向けた検証、ソフトバンク株式会社の農業IoT「e-kakashi」を用いた取り組み、有限会社横田農場 代表取締役の横田修一氏による講演を実施。さらにパネルディスカッションでは生産者、などの第一人者も交えて「持続的営農の実現に向けた課題と、求められる取組みについて」と題して、熱い意見の交流がなされた。

コンテスト参加者などクローズドな研究会ではあったものの、その名にふさわしく、J-クレジットなどの時代に即した新しい農業の仕組みや、スマート農業の技術、それらを活用した実践的で具体的な営農の実例と、参加者それぞれの実情に照らして持ち帰れる実りの多い研究会となった。

今後の取り組みの方向性についてヤマタネは、これまで「萌えみのりコンテスト」を中心に続けてきた多収穫米の普及・拡大を、「チーム作り」の第1ステージと設定。「多収穫米栽培コンテスト」としてスタートを切る2024年からの第2ステージでは、産地の課題抽出(人財・環境・収益性)、解決策の実践と検証を行っていき、2028年からは第3ステージとして、これまでの実践をモデルケースとし、さまざまな産地に普及・拡大しながら最適化を図っていくという。

今回、初めてヤマタネの研究会を取材させていただいたが、ともすると米余りと言われる時代に多収穫米の普及というのは矛盾しているようにも思える。しかしヤマタネの山﨑氏は、「多収穫米をやっている方も、根っこは通常の米の栽培と同じ。多収穫米品種に変えることはリスキーだし面倒だが、チャレンジしようという気概に溢れる方々ばかりです」とコメント。

その上で、「米流通も含めて業界は衰退しています。流通に関する魅力を高めるためにも、米流通という業界が魅力がある世界であること、収入が伴うことを整えたい」と、流通業界としての課題も語った。

さらに、米余りという現状に関しては、世界的な食料難や輸入に頼っている資材等の不足にも触れ、「これからは米が買えなくなるかもしれない、という危惧もある」と指摘。その上で、「この産地はこういう取り組みをしているから、5年、10年先も安定して取引ができる、というようにしていく。そして我々は、(生産者にとって)確実に効果の上がる仕組みを模索していたい」と付け加えた。

特に印象に残ったのは、閉会のあいさつでヤマタネ執行役員食品本部長 寺田忠夫氏が発した、「11年前、研究会が始まった時にも(現在と同じような)課題はあったはずだが、なにもしてこなかった」という言葉だ。

ヤマタネとしての自戒のこもった言葉ではあったが、もちろんヤマタネは何もしてこなかったわけではない。しかし、農業界や流通業界全体を見渡した時に、スマート農業の普及にしても、人口減少による消費の減退や、担い手の高齢化と労働力不足にしても、本当は国をはじめすべての農業関係者が現在のような状況になることを予測できていたはずだ。

そんな中でヤマタネは11年間、多収穫米の普及というかたちでコンテストなどによって日本の農業の一端を支えてきた。そして、その取り組みの知見を生かして、次のステージへ進もうとしている。

新たな体制で始まった「持続可能な稲作研究会」と「多収穫米栽培コンテスト」は、地道ながらも着実に次の時代の農業を支える担い手を育み、米という産業をつないでいく一助になっていくだろう。

株式会社ヤマタネ

https://www.yamatane.co.jp/

「持続可能な稲作研究会」は、ヤマタネが産地の続くを支える、持続的営農の実現を目指す取り組みをさらに拡大するために、2024年から再始動した第1回大会。これまでも全国で農家、JA、自治体などと協力して取り組んできたものを加速させていく。

会の中では、2013年から11回開催してきた多収穫米栽培コンテスト「萌えみのりコンテスト」を一新し、「多収穫米栽培コンテスト」として再びスタートを切った。「萌えみのりコンテスト」は、多収穫米品種の「萌えみのり」の普及拡大により、田んぼ1枚あたりの収益を最大化することを目的として、ヤマタネと地域の自治体や農協の協力も得ながら続けてきたコンテストだ。近年、高温耐性のある次世代品種「しふくのみのり」も追加されたこともあり、2024年から名称もあらたに「多収穫米栽培コンテスト」となった。

今回の研究会では、ヤマタネの令和5年の取り組みと、「萌えみのり」「しふくのみのり」の作柄・品質の概況報告、第1回多収穫米栽培コンテストの表彰式、さらに協力企業による講演、生産者も含めたパネルディスカッションなどが開催された。

ヤマタネが目指す「持続可能な稲作」の第2、第3のステージ

まず、主催者を代表して株式会社ヤマタネ 代表取締役社長 山﨑元裕氏より、「日本の農業は相当危機的な状況。ヤマタネは創業100周年、持続可能な会社を目指したいと考えている」と決意表明の言葉があり、2024年6月の総会で山崎氏が会長に就任し、新社長のもとで101年目に向かって新しいヤマタネを進めるという宣言があった。

株式会社ヤマタネ 代表取締役社長 山﨑元裕氏

株式会社ヤマタネ 代表取締役社長 山﨑元裕氏現在は多様なビジネスを展開するヤマタネだが、米問屋からスタートしたというルーツにふれ、「一番大切なのはお米の事業、農業だと思っている」と山﨑氏。引き続き、多収穫米により生産者の収益を上げ、持続可能な農業に加えてサステナブルな社会を実現するための多収米栽培のサポートを続けるという強い意志が表明された。

産地代表として登壇したのは、秋田ふるさと農業協同組合 代表理事組合長の佐藤誠一氏だ。

「(前回の)萌えみのりコンテストは秋田で開催していただいた。皆様のご意見をいただいてしっかりやっていかなければならないと感じた。(令和5年度の)結果は、大変な異常気象の中でご苦労されたと思う。その中で質量ともに成果を上げていたが、産地にとって一番悲しいことは量がないということ。結果的に産地の責任を果たせなかったことが申し訳ない」と、高温や渇水の影響により全国的に不況となった令和5年についても触れた。

秋田ふるさと農業協同組合 代表理事組合長の佐藤誠一氏

秋田ふるさと農業協同組合 代表理事組合長の佐藤誠一氏その上で、「令和6年産に向けて、異常気象対策も含めた対策、営農計画を立ててスタートしたい。この研究会を意義あるものにし令和6年産の生産に一歩踏み出したい」と語り、「JAはなんといっても稲作が経営の柱。その発展、農地を守ることは地域を守ること。5年、10年、さらに先を見た発展を目指したい」と締め括った。

ヤマタネの令和4年度の具体的な取り組みとしては、デリカ事業や冷凍・冷蔵食材を扱う株式会社ショクカイを子会社化し、産地で廃棄される農作物の冷凍加工などによるフードロスへの対応を進めているほか、全国の休耕田・耕作放棄地を拡大する取り組みをしている株式会社バイオマスレジンホールディングスとも連携。さらに、株式会社日本農業とは、複合農業による経営安定化や耕作放棄地の有効活用、地域の雇用創出などで農業の高収益モデルの構築にも取り組んでいる。

多収穫米「萌えみのり」「しふくのみのり」の令和5年産作況

続いて、株式会社ヤマタネ 食品本部米穀次長の小山義昭氏より、令和5年産作柄・品質概況について報告された。

現状、主食用米の需要量の推移を見ると、過去最低の在庫水準となっており、さらにインバウンド(訪日外国人)が2023年12月はコロナ禍以降最多となっていることで、需要と供給のタイト感はますます加速していくとみられている。また、消費動向としては、家庭用は安定的で、外食や中食が拡大傾向にあるとみている。

そんな中で、「萌えみのり」の販売状況は、計画としては小売が拡大し、外食・中食が減少するという見通しを立てており、高品質多収生産による生産者の手取りの確保を高めつつ、チャレンジとして契約栽培米生産者の経営課題をサポートし、新たな仲間を増やしていきたいとしている。

令和5年産の「萌えみのり」の作況については、収量は10aあたり8.3kg増加したものの、秋田では猛暑の影響を受けて平均収量は最も低く、宮城・岩手は収量が伸びるなど、地域による差が見られたとのこと。また「しふくのみのり」については、秋田県での収量は「萌えみのり」と比較すると5%ほど低かったものの、高温耐性があり、整粒値が高く、未熟粒も低い結果となったという。

令和5年度産「萌えみのり」の作況

令和5年度産「萌えみのり」の作況 令和5年産「しふくのみのり」の作況

令和5年産「しふくのみのり」の作況今回のコンテストでも「しふくのみのり」を手がけた生産者が上位に入賞しており、その年の状況や地域によって、収益アップにつなげられる可能性はある。

「第1回多収穫米栽培コンテスト」栽培優秀者

研究会の中では、「第1回多収穫米栽培コンテスト」の表彰式も執り行われた。

前述のとおり、今回からコンテストの名称を「多収穫米栽培コンテスト」とし、2つの銘柄で食味部門・収量部門・品質部門・直播栽培部門の4部門の上位3名と、整粒値、食味値、収量の3点による最優秀賞が表彰された。

収量部門は10アールあたり790.1kgの収量を上げた畠山登喜夫さん(JA秋田しんせい/萌えみのり)が、食味部門と品質部門は食味値84ポイント(タンパク値6.8/整粒値73.9)で三浦勝則さん(JA新みやぎ/萌えみのり)、直播栽培部門は202.6ポイント(整粒値67.9/食味値79/収量556.6)で三浦幸さん(JA秋田なまはげ/しふくのみのり)がそれぞれ受賞した。

そして最優秀賞は、217.7ポイント(整粒値64.7/食味値81/収量72)で千葉誠悦さん(JA新みやぎ/萌えみのり)が受賞。「もえみのりの栽培では、単に収量を上げるだけでなく、品質と食味の向上を意識した栽培管理を行っています。肥料や農薬の適切な使用はもちろん、その年の気象状況や稲の生育に合わせた肥培管理の徹底が米づくりの基本と考えています」と語った。

第1回多収穫米栽培コンテストの受賞者たち

第1回多収穫米栽培コンテストの受賞者たち2023年の結果についてヤマタネは、「猛暑の中でも努力された方が成果を上げたと思います。データ的には全体的に品質は厳しかった。ただし、手を抜いたわけではなく、水が温かかったり供給されないなどのさまざまな中でこの値を記録されていました」と評価。そして、「生産者はプロなりの仕事をしています。来年もこのような気候が続くかはわかりませんが、今年と同じように努力していただけるでしょう」と振り返った。

産地の「続く」を支えることが持続的営農を実現する

研究会の後半では、協力・連携している株式会社フェイガーのカーボンクレジットへの取り組み、新みやぎ農業協同組合とのJ-クレジット活用に向けた検証、ソフトバンク株式会社の農業IoT「e-kakashi」を用いた取り組み、有限会社横田農場 代表取締役の横田修一氏による講演を実施。さらにパネルディスカッションでは生産者、などの第一人者も交えて「持続的営農の実現に向けた課題と、求められる取組みについて」と題して、熱い意見の交流がなされた。

コンテスト参加者などクローズドな研究会ではあったものの、その名にふさわしく、J-クレジットなどの時代に即した新しい農業の仕組みや、スマート農業の技術、それらを活用した実践的で具体的な営農の実例と、参加者それぞれの実情に照らして持ち帰れる実りの多い研究会となった。

今後の取り組みの方向性についてヤマタネは、これまで「萌えみのりコンテスト」を中心に続けてきた多収穫米の普及・拡大を、「チーム作り」の第1ステージと設定。「多収穫米栽培コンテスト」としてスタートを切る2024年からの第2ステージでは、産地の課題抽出(人財・環境・収益性)、解決策の実践と検証を行っていき、2028年からは第3ステージとして、これまでの実践をモデルケースとし、さまざまな産地に普及・拡大しながら最適化を図っていくという。

放置されてきた課題に向き合って

今回、初めてヤマタネの研究会を取材させていただいたが、ともすると米余りと言われる時代に多収穫米の普及というのは矛盾しているようにも思える。しかしヤマタネの山﨑氏は、「多収穫米をやっている方も、根っこは通常の米の栽培と同じ。多収穫米品種に変えることはリスキーだし面倒だが、チャレンジしようという気概に溢れる方々ばかりです」とコメント。

その上で、「米流通も含めて業界は衰退しています。流通に関する魅力を高めるためにも、米流通という業界が魅力がある世界であること、収入が伴うことを整えたい」と、流通業界としての課題も語った。

さらに、米余りという現状に関しては、世界的な食料難や輸入に頼っている資材等の不足にも触れ、「これからは米が買えなくなるかもしれない、という危惧もある」と指摘。その上で、「この産地はこういう取り組みをしているから、5年、10年先も安定して取引ができる、というようにしていく。そして我々は、(生産者にとって)確実に効果の上がる仕組みを模索していたい」と付け加えた。

特に印象に残ったのは、閉会のあいさつでヤマタネ執行役員食品本部長 寺田忠夫氏が発した、「11年前、研究会が始まった時にも(現在と同じような)課題はあったはずだが、なにもしてこなかった」という言葉だ。

ヤマタネとしての自戒のこもった言葉ではあったが、もちろんヤマタネは何もしてこなかったわけではない。しかし、農業界や流通業界全体を見渡した時に、スマート農業の普及にしても、人口減少による消費の減退や、担い手の高齢化と労働力不足にしても、本当は国をはじめすべての農業関係者が現在のような状況になることを予測できていたはずだ。

そんな中でヤマタネは11年間、多収穫米の普及というかたちでコンテストなどによって日本の農業の一端を支えてきた。そして、その取り組みの知見を生かして、次のステージへ進もうとしている。

新たな体制で始まった「持続可能な稲作研究会」と「多収穫米栽培コンテスト」は、地道ながらも着実に次の時代の農業を支える担い手を育み、米という産業をつないでいく一助になっていくだろう。

株式会社ヤマタネ

https://www.yamatane.co.jp/

SHARE