本当の意味で農業が楽になる? 「フィジカルAI」とは何か ──社会の変化と農業への接点

AI×実際の農作業=フィジカルAI農業

「フィジカルAI」という言葉があります。対話型の生成AIが“言葉”を扱うデジタル空間の技術なら、フィジカルAIは“手足”を持って現実の作業を行う技術です。

具体的には、センサーやマイク等で現場の状態を捉え、AIが判断し、人の監督のもとで機械が動作する仕組みを指します。「デジタルな頭脳」と「物理的な動き」が直結し、人が行わなければならなかった「農作業」をもAIが制御して自動で行ってくれる点が、これまでのAIや自動化との大きな違いです。

まずはフィジカルAIの輪郭を整理し、関わりが深い4つのキーワードから、現場で起こり得る具体的な変化を考えていきます。

AIはどこまでできるのか、やらせていいのか

「フィジカルAI」に共通しているのは、「人の判断を完全に置き換える」のではなく、判断の一部を機械に委ねるという考え方です。

一般社会では、物流倉庫の自動搬送や、建設現場での重機制御など、人手不足や安全確保を背景に、この「フィジカルAI」の活用が進んでいます。

農業との相性が語られる理由も、ここにあります。圃場は毎年条件が違い、天候や土壌状態の揺らぎが大きい。その中で、経験と勘を頼りに微調整を重ねてきたのが農家の仕事でした。「フィジカルAI」は、その勘所を数値やデータとして捉え、作業機に伝える役割を担う可能性があります。

何もかもをAIに任せるのではなく、人の判断が欠かせない部分と、データや機械に委ねた方が作業負担の見直しにつながり得る部分を切り分ける ──そんな使い方が、現場では取り入れやすい考え方かもしれません。

「アグロ・オートノミー」という考え方 無人化だけがゴールではない

「アグロ・オートノミー」は、海外で「農業の自律化(autonomy)」を語る際に使われる概念です。これは「人間がリモコンで動かす(自動化)」から、「機械が状況を見て自分で加減する(自律化)」への進化を指します。

無人・自律型農機は確かに研究・実証が進み、熟練者の操作を再現する試みも重ねられています。ただし、すべての作業を任せきりにするかどうかは別の話です。

例えば、自動運転トラクターや田植機は、直進や作業速度の安定といった点で、人の負担を軽減する余地があります。一方で、圃場ごとの癖や、急な天候変化への対応については、今も人の判断が欠かせません。

収穫ロボットについても同様です。トマトやアスパラガスのように、成熟度判断が重要な作物では、センサーとAIによる選別が試みられていますが、品質基準や出荷調整は経営判断と直結します。その部分まで丸ごとカメラやセンサーを使ってAIに任せられるかは、まだまだ議論が必要でしょう。

2040年を見据えた議論では、「完全無人化」よりも、ロボットと人が役割分担する姿が語られることが増えています。作業そのものは機械が担い、圃場全体をどう動かすかを人が考える。いわば、体力よりも判断力が価値を持つ農業経営です。

注意したいのは、初期導入の負担や、トラブル時の対応体制です。機械が高度になるほど、整備や管理の考え方も変わります。一部作業から試すという選択肢が現実的と言えるでしょう。

「精密農業」がもたらす判断材料 「見て、必要な分だけ」を施す

施肥や防除は、これまでも土壌診断や生育観察を重ねて、アナログ・デジタルの両面から調整されてきました。

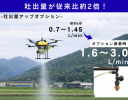

精密農業は、その延長線上にあります。AIドローンや地上センサーが、作物の状態や雑草分布を把握し、場所ごとの差を可視化します。

全面散布を前提とせず、判断を細分化する点が特徴です。結果として、農薬使用量の抑制につながった事例が報告されています。

ただし、ここでも前提条件は重要です。圃場の形状、作物の生育ステージ、天候条件によって、精度や効果は変わります。データが増えるほど、逆に判断に迷うケースも考えられます。

現場では、「全部AIに任せる」のではなく、自分の感覚とデータを照らし合わせる使い方の方がより現実的と言えます。

「リジェネラティブ農業」との関係 持続可能性という評価軸

結果として、日本でも重視されるようになってきた環境負荷低減やカーボンオフセットなどに代表される「リジェネラティブ農業」にも好影響が期待されます。

例えば、カメラやセンサーによって雑草を検知しピンポイントで処理する除草ロボット、センサーやロボットが土壌水分や生育状況をセンシングし、肥料・水などを自動で変える可変灌水・施肥システム、作業履歴を土壌状態などと合わせて記録し、自動的に炭素貯留などを推定するシステムがあります。

まだまだ日本のいち農家にとってはどこか遠い議論に聞こえるかもしれません。ただ、実はそれほど環境などを意識しなくても、精密な資源管理は、結果として無駄な投入を見直す視点をもたらしてくれます。

ここで注意したいのは、「リジェネラティブ農業」などの環境対応が「フィジカルAI」の目的ではないということです。

まずは自身の経営と作業の安定が前提にあり、「フィジカルAI」を導入することで、結果として環境再生(リジェネラティブ)を可能にしてくれます。

「デジタルツイン」の可能性 仮想空間で考え、現場で動かす

「デジタルツイン」とは、実際の圃場を仮想空間に再現し、シミュレーションを行うという考え方です。そして、「デジタルツイン×フィジカルAI」の組み合わせにより、不確実性も高い「未来予測」ではなく、判断を間違えにくくするための「判断材料」となります。

農業においては、気象データや生育データとAIを重ね合わせることで、収穫時期の予測や病害リスクの検討が行われます。これらのAIは、現場感覚としては「もしこのタイミングで作業をずらしたらどうなるか」を事前に考える材料が増えるイメージで、実際の作業判断はあくまで人が行ってきました。

しかし、“仮想空間で実際に”シミュレーションを繰り返すことで、確実性を向上させたり、損失を最低限に抑えることができるようになります。

例えば、気象データや土壌水分、生育状況などからデジタルツインを構築し、今日の作業を1日・3日遅らせたらどうなるかをシミュレーションした上で「フィジカルAI」が作業を行う。過去の履歴とセンシングを組み合わせて、病害虫が発生しやすい区画だけ防除するといったことも可能です。最終的には、蓄積されたデータと現状を照らした上で、複数の作業機やドローンなどを協調制御して、すべての農作業を「フィジカルAI」でまかなえるようにもなるかもしれません。

もちろん、試算通りに百発百中の精度で判断や作業ができる──とはいかないのが農業というものであり、農業分野におけるデジタルツインは、単なるシミュレーション技術ではありません。仮想空間での試算結果が、フィジカルAIを通じて実際の作業に反映され、その結果が再びデータとして蓄積される。この往復が成立して初めて、デジタルツインは現場で意味を持ち始めます。

「すべてを抱え込まない」という判断が、未来の日本の農業を支える

「フィジカルAI」やスマート農業の話題に触れるたび、「勉強しきれるだろうか」「投資に見合うのか」と感じるのは自然なことです。日々の作業を回しながら、新しい技術の仕組みや用語を理解し、トラブル対応まで想定するのは、現場レベルでは逆に大きな負担にさえなっています。

なぜなら、学びの時間も営農する上でのコストの一部であり、それを誰が担うのかは、これからの農業経営にとって無視できない論点になりつつあるからです。ドローンを自分が飛ばすのか、若手に学ばせるのか、外注に任せるのか、といった判断にも常に目の前のコストと将来的な収益見込みが関わってくるはずです。

「フィジカルAI」農業の役割分担を考えてみると、

農家:圃場の特性や地域条件、これまでの経験を踏まえ、作付けや作業の優先順位を決め、どの作業をどこまで機械やAIに任せるかを判断する役割。最終的な経営判断と責任を担う立場。

フィジカルAI:センサーなどを通じて圃場や作物の状態を自ら把握し、データをもとに判断を行い、農機やロボットを制御して実際の作業を代行・自動化する役割。その裏側には、AIの開発・保守、データ解析、運用設計といった技術や人の知見が含まれる。

といった分業制が進む可能性もあります。

ここで重要なのは、「フィジカルAI」が単なる意思決定支援にとどまらず、センシングから判断、実際の作業実行までを一体で担う存在になり得る点です。一方で、その作業内容や条件をどこまで任せるか、どこに人の判断を残すかを決めるのは、あくまで農家自身です。

「フィジカルAI」について知ることは非常に重要ですが、必ずしもプログラミングや複雑な設定を完璧にマスターする必要はありません。 農業を続けるために何を守り、どこを外部(AIやサービス)に委ねるかを選ぶ。その主導権は、常に農家の側にあります。「使う側」としての目利きを養うことこそが、新しい時代の技術習得と言えるでしょう。

農業を志す若い方々が、農業高校や農業大学校で学ぶことも武器になります。ベテランであれば、長年積み重ねてきた経験と誇りを土台に、必要なところだけ新しい力を借りる。そうした選択が、結果として農業を維持し、次の世代につなぐ道になるのかもしれません。

日本の農業は、いままさに歴史の端境期に差し掛かりつつあります。だからこそ、「フィジカルAI」自体を使いこなせなくとも、ひとりひとりの生産者がこうした技術の役割や距離感を理解し、自分なりの向き合い方を考えることがこれからの農業にとって大切な一歩だと言えます。

まずは先進的なスマート農業の導入から

▶︎ドローン散布や栽培サポートのご相談はこちらSHARE