「アグロ・イノベーション2018」に見る最新スマート農業関連サービス6選

11月20日から22日にかけて東京ビッグサイトにて開催されている「アグロ・イノベーション2018」は、一般社団法人 日本能率協会が主催する農業に関する総合展示会だ。

アグリ生産資材展、スマートアグリ技術展、アグリ加工・流通展、アグリ・フードビジネス展、農作業負担軽減EXPO、VegeFruPack TOKYO、土づくりEXPOという7つの専門展示会で構成されており、農林水産省主催の「アグリビジネス創出フェア」との合同開催となっている。

SMART AGRI編集部では今年、「関西農業ワールド」や「スマートアグリコンソーシアム」といった展示会で、様々なスマート農業のシステムやサービスを取材してきたが、わずか1年の間に、新たなソリューションや新しい視点のサービスが登場してきている。

そこで今回は、編集部として注目したスマート農業/スマートアグリに関する展示をご紹介しよう。

今回、株式会社ぶらんこが展示していたハウス向け環境モニター「farmo」は、後発ということもあり、こうした課題を解決している。

電源は環境モニター上部にある太陽光発電パネルでまかなうことで、ケーブルレスでの自由な配置を実現。通信には専用通信技術を用いており、自宅の通信機の設置場所から半径2kmまで通信が可能。通信エリア内であれば何台でも「farmo」を設置できるという。

モニタリングできるデータの種類も、気温、湿度、CO2、照度、飽差のほか、専用センサーで土壌水分と地中温、さらに成長点温度という、8項目を計測できる。もちろん、追加センサーのオプションなども必要ない。計測したデータはスマホのアプリからいつでも確認でき、データをグラフ化したり、設定値になったらアプリにプッシュ連絡する機能も備えている。

さらに、水田の水位を計測できる「水田farmo」も開発されている。こちらも非常に軽量なうえ、太陽光発電と通信方式は「farmo」と同様だ。超音波により水位を計測し、水田へのパトロールの時間的、身体的負担を軽減できるとして、好評を博している。

とかく大掛かりになりがちな計測システムのなかで、farmoのコンパクトさと軽量さはひときわ目を引く。地元栃木県では、イチゴをはじめ、トマト、キュウリ、メロンなどで利用されており、作物ごとに独自のアプリを用意している。

費用は、farmo本体+通信機で14万7000円で、2台目以降は9万8000円(いずれも税抜)。アプリなどの利用料は1台目が3000円、2台目以降は1000円だ。水田farmoは本体価格1万8000円(初期登録料1万5000円)、月額利用料は500円。ちなみに、電源をオフにして利用していない月は、月額利用料は発生しないというところも、農家フレンドリーだ。

その点、マクタアメニティ株式会社の「おいしさの見える化」というサービスを使えば、いま手元に持っているスマホやタブレットのカメラを使って、簡単に食味を計測できるという。

計測方法は非常に簡単。スマホなどの専用アプリで果実を撮影すると、画像解析によりRGBヒストグラムをAIが解析。同社が蓄積してきたデータベースの味覚情報と照合し、アイコンやチャートなどでわかりやすく表示してくれる。ラベル化も可能なので、販売時にお客様の嗜好に合う味のものを案内できるという点も魅力だ。

計測のためだけに貴重な農産物を無駄にすることなく、非破壊で計測できる点は当然だが、最大の特徴は特殊なツールなどを使わず、誰でも気軽に計測できる点。農家であれば、納入先に対して自分の農作物の味をしっかり伝える指標となるし、スーパーなどの販売店であれば「おいしさ」という目に見えない要素を「見える化」できる。

そんな動物の捕獲状況をモニタリングするためのIoTサービスが、株式会社フォレストシーが開発した「里山通信」という通信システムだ。山間部でも通信可能な独自の遠距離無線技術「LP-WAVE」を用いて、見通しの良さにもよるが最大200kmという遠隔地まで通信が可能だという。

まずは自宅に親機、山頂などに中継機を置き、設置した捕獲用のわなにそれぞれ子機をセットする。わなの扉が動くと子機のマグネットセンサーが引き抜かれ、クラウド経由でスマホに通知が来る。

この手の遠隔監視システムでは鬼門となるバッテリー寿命については、中継機は太陽光発電+外部バッテリーにより長期間にわたり稼働でき、子機は単3型電池4本で約半年の動作が可能となっているなど、ぬかりがない。

2016年秋から実証実験がスタートし、すでに全国40カ所以上の自治体などで導入されている。端末代金が約165万円(30台購入時)、年間維持費が約20万6000円とコストはそれなりにかかるものの、他社と比較しても低コストな部類だ。

また、「里山通信」のメリットは、このシステムをそのまま別の用途でも活用できる点にある。林業従事者のGPS端末をモニタリングして遭難などを防いだり、土砂崩れや雪崩の早期警戒、河川の氾濫の検知といった別のセンサーでの応用も可能なのだ。子機にリモート自動撮影カメラ(トレイルカメラ)を配置して、畑や山の動物の動きを監視する機能も2019年には導入予定だという。畑の電気柵の電圧の変化をスマホなどで確認する機能もラインナップされている。

獣害被害への対策は、根本的な解決にはなかなか至らない問題ではある。しかし、この分野にもこうしたIoT機器が進出してきたことは、スマート農業を推進する上で歓迎すべき動きと言えるだろう。

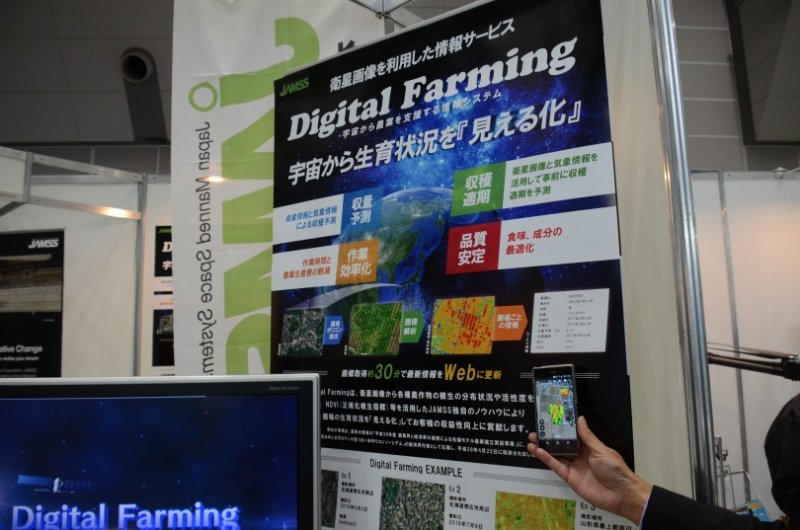

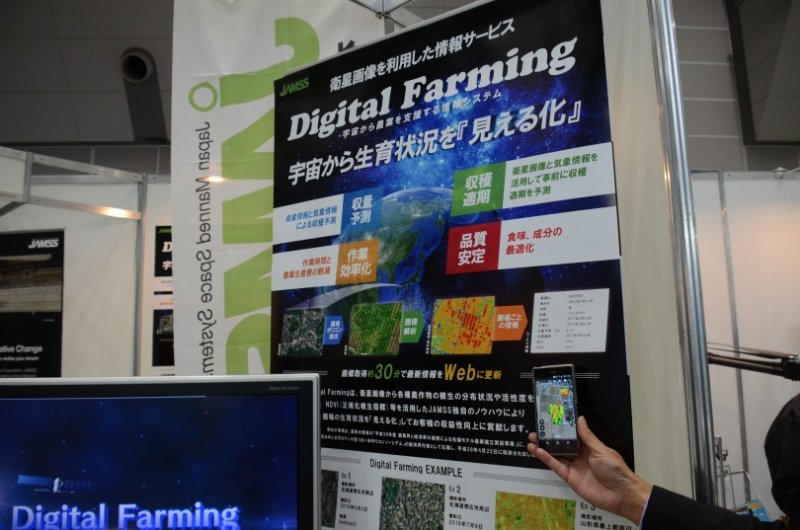

宇宙飛行士の教育訓練、衛星開発などを行っている有人宇宙システム株式会社(JMASS)が農業分野への衛星利用サービスとしてスタートさせた「Digital Farming」は、衛星が撮影した圃場の生育状況を「見える化」するというものだ。従来、農家が実際に圃場に出向き、数カ所の状況を見て収穫時期などを決めていたものが、このシステムにより、収穫時期や圃場内の生育状況のバラツキなどを確認できる。

「Digital Farming」に依頼すると、宇宙から光学衛星や気象衛星が取得している衛星画像と気象データの中から、ユーザーの圃場の範囲をJAMSSが分析。衛星画像データを衛星NDVI(正規化植生指標)としてビジュアル化し、生育状況を把握できる。赤が生育不足、緑が十分に生育していることを表しており、定期的にデータを観察することで、収量予測や圃場内の生育状況のばらつきによる収穫適期の予測、作業の効率化、食味の安定といった分析が可能だ。

面白いところでは、過去に撮影された衛星画像も取得できるため、たとえば数十年前、自分の親が育てていた時代の圃場の状況を確認し、比較するといったことも可能だという(データが残っている場合のみ)。

もちろん、詳細な生育状況の確認や病害虫のきめ細やかな検知のためには、葉の1枚1枚まで確認可能なドローンで撮影した画像のAI分析の方が有利なのは間違いないが、今後衛星の性能が上がり、一般人でも利用可能な料金となれば、衛星による圃場の観察が日常的に利用できるようになるかもしれない。

これは、次世代の農業の担い手を応援し、その優れた取り組みを讃えるというもので、全国から応募された農家、農業法人、農業団体の取り組みの中から、部門ごとの最優秀賞を表彰する。

2018年の最優秀賞は、以下の5部門5団体が受賞した。

いずれも持続可能な農業に向けた取り組みで、非常に魅力的なものばかり。ノミネートされた他の団体も含めて注目してみてほしい。

オプティムは、農家や研究者、他業種の様々な団体、企業などと協力してスマート農業を推し進める「スマート農業アライアンス」を結成しており、11月現在全国で550もの団体が参画している。このアライアンスの中で注目されている技術が、AIとドローンを活用して必要な箇所にだけ農薬を散布するという「ピンポイント農薬散布テクノロジー」だ。

今回このマルシェでは、2018年に同技術を使って農薬使用量を削減して栽培された農産物「スマートアグリフード」の中から、千葉県産のコメ(コシヒカリ)と白菜(わわさい)が展示・販売されている(販売品目は日程によって変化)。

開催直前の11月15日より、「スマートアグリフード」を販売するネット通販サイト「スマートアグリフーズ直送便」もスタートし、福岡県、佐賀県、大分県で育まれたスマート米の販売が開始されているが、オプティムのブースではこれらのコメのほか、これから販売開始予定の青森県産のスマート米(まっしぐら)の試食も可能となっている。関東ではあまり見かけない銘柄ということもあってか、各銘柄のコメを試食する来場者も多かった。

スマート農業に取り組む企業やサービス自体の数は、この1年で飛躍的に増えたように感じられる。高齢化と離農の拡大、後継者不足と技術承継といった多くの課題を解決するために、様々な立場から取り組みが広がってきている。

同時に、これまで単に「できること」だったスマート農業関連サービスが、だんだんと洗練されて「より簡単に」「より便利に」「より低コストに」というサービスへと進化してきているように思える。それは、これらの企業にとって困っている農家は「サービスの顧客」ではなく、そのような農家がより便利になり課題が解決された際に拡大した収益を分け合う「パートナー」のような存在になりつつあるからではないだろうか。同時に、農家を単なるサービスの顧客としてしか認識していない企業は、今後淘汰されていくだろう。

急速に進化していくスマート農業のスピードを、「アグロ・イノベーション2018」の取材であらためて実感させられた。お時間のある方は、ぜひ足を運んでみてほしい。きっとなんらかの発見があるはずだ。

farmo

おいしさの見える化

里山通信

Digital Farming

スマートアグリフーズ直送便

アグリ生産資材展、スマートアグリ技術展、アグリ加工・流通展、アグリ・フードビジネス展、農作業負担軽減EXPO、VegeFruPack TOKYO、土づくりEXPOという7つの専門展示会で構成されており、農林水産省主催の「アグリビジネス創出フェア」との合同開催となっている。

SMART AGRI編集部では今年、「関西農業ワールド」や「スマートアグリコンソーシアム」といった展示会で、様々なスマート農業のシステムやサービスを取材してきたが、わずか1年の間に、新たなソリューションや新しい視点のサービスが登場してきている。

そこで今回は、編集部として注目したスマート農業/スマートアグリに関する展示をご紹介しよう。

太陽光で電源なしに設置できるハウス環境モニター「farmo」

スマート農業が普及するなかで、トマトなどのハウス栽培において農業IoT機器を導入する農家や農業法人はかなり増えている。しかし、導入する際の課題として、環境モニター機器の設置場所や電源確保の不自由さがあった。常時電源が必要な機器の場合、電源が確保できる場所に置くしかなく、長いケーブルを這わせたり、設置したい場所に設置できないというケースも聞かれる。また、環境モニター機器からクラウドなどに転送するための通信手段も、携帯電話などと同じデータ通信をモニターのために新たに契約したり、いざ使っても通信速度や通信距離の関係で不自由を感じるという声も聞かれた。今回、株式会社ぶらんこが展示していたハウス向け環境モニター「farmo」は、後発ということもあり、こうした課題を解決している。

電源は環境モニター上部にある太陽光発電パネルでまかなうことで、ケーブルレスでの自由な配置を実現。通信には専用通信技術を用いており、自宅の通信機の設置場所から半径2kmまで通信が可能。通信エリア内であれば何台でも「farmo」を設置できるという。

モニタリングできるデータの種類も、気温、湿度、CO2、照度、飽差のほか、専用センサーで土壌水分と地中温、さらに成長点温度という、8項目を計測できる。もちろん、追加センサーのオプションなども必要ない。計測したデータはスマホのアプリからいつでも確認でき、データをグラフ化したり、設定値になったらアプリにプッシュ連絡する機能も備えている。

さらに、水田の水位を計測できる「水田farmo」も開発されている。こちらも非常に軽量なうえ、太陽光発電と通信方式は「farmo」と同様だ。超音波により水位を計測し、水田へのパトロールの時間的、身体的負担を軽減できるとして、好評を博している。

とかく大掛かりになりがちな計測システムのなかで、farmoのコンパクトさと軽量さはひときわ目を引く。地元栃木県では、イチゴをはじめ、トマト、キュウリ、メロンなどで利用されており、作物ごとに独自のアプリを用意している。

費用は、farmo本体+通信機で14万7000円で、2台目以降は9万8000円(いずれも税抜)。アプリなどの利用料は1台目が3000円、2台目以降は1000円だ。水田farmoは本体価格1万8000円(初期登録料1万5000円)、月額利用料は500円。ちなみに、電源をオフにして利用していない月は、月額利用料は発生しないというところも、農家フレンドリーだ。

スマホで撮影した農産物の食味を数値化する「おいしさの見える化」

野菜や果樹のおいしさは、糖度計で計測して数値化するなどしなければ、誰にでも伝わるかたちで伝えることは難しい。ベテランの農家の中には、野菜を見ただけでその味や熟れ具合を見分ける達人もいるが、その境地に達するには経験とカンが必要だ。その点、マクタアメニティ株式会社の「おいしさの見える化」というサービスを使えば、いま手元に持っているスマホやタブレットのカメラを使って、簡単に食味を計測できるという。

計測方法は非常に簡単。スマホなどの専用アプリで果実を撮影すると、画像解析によりRGBヒストグラムをAIが解析。同社が蓄積してきたデータベースの味覚情報と照合し、アイコンやチャートなどでわかりやすく表示してくれる。ラベル化も可能なので、販売時にお客様の嗜好に合う味のものを案内できるという点も魅力だ。

計測のためだけに貴重な農産物を無駄にすることなく、非破壊で計測できる点は当然だが、最大の特徴は特殊なツールなどを使わず、誰でも気軽に計測できる点。農家であれば、納入先に対して自分の農作物の味をしっかり伝える指標となるし、スーパーなどの販売店であれば「おいしさ」という目に見えない要素を「見える化」できる。

山間地でも使える獣害対策システム「里山通信」

近年、特に山間地域において、イノシシ、シカといった野生動物の増加による農産物への被害に悩まされている農家が増えているという。捕獲用の罠をしかけるなどの対策をそれぞれの地域や農家単位で行ってはいるが、たとえ捕獲できたとしても罠にかかっている間は他の動物が捕まえられないタイムラグも生じる。そんな動物の捕獲状況をモニタリングするためのIoTサービスが、株式会社フォレストシーが開発した「里山通信」という通信システムだ。山間部でも通信可能な独自の遠距離無線技術「LP-WAVE」を用いて、見通しの良さにもよるが最大200kmという遠隔地まで通信が可能だという。

まずは自宅に親機、山頂などに中継機を置き、設置した捕獲用のわなにそれぞれ子機をセットする。わなの扉が動くと子機のマグネットセンサーが引き抜かれ、クラウド経由でスマホに通知が来る。

この手の遠隔監視システムでは鬼門となるバッテリー寿命については、中継機は太陽光発電+外部バッテリーにより長期間にわたり稼働でき、子機は単3型電池4本で約半年の動作が可能となっているなど、ぬかりがない。

2016年秋から実証実験がスタートし、すでに全国40カ所以上の自治体などで導入されている。端末代金が約165万円(30台購入時)、年間維持費が約20万6000円とコストはそれなりにかかるものの、他社と比較しても低コストな部類だ。

また、「里山通信」のメリットは、このシステムをそのまま別の用途でも活用できる点にある。林業従事者のGPS端末をモニタリングして遭難などを防いだり、土砂崩れや雪崩の早期警戒、河川の氾濫の検知といった別のセンサーでの応用も可能なのだ。子機にリモート自動撮影カメラ(トレイルカメラ)を配置して、畑や山の動物の動きを監視する機能も2019年には導入予定だという。畑の電気柵の電圧の変化をスマホなどで確認する機能もラインナップされている。

獣害被害への対策は、根本的な解決にはなかなか至らない問題ではある。しかし、この分野にもこうしたIoT機器が進出してきたことは、スマート農業を推進する上で歓迎すべき動きと言えるだろう。

衛星画像&気象データで生育状況をチェックする「Digital Farming」

ドローンによる生育状況や病害虫の発見には、その都度ドローンを飛ばす必要がある。だが、圃場の撮影に限定すれば、毎日のように自分の圃場を自動的に撮影し、データを蓄積している巨大な世界的システムが存在する。そう、衛星画像だ。宇宙飛行士の教育訓練、衛星開発などを行っている有人宇宙システム株式会社(JMASS)が農業分野への衛星利用サービスとしてスタートさせた「Digital Farming」は、衛星が撮影した圃場の生育状況を「見える化」するというものだ。従来、農家が実際に圃場に出向き、数カ所の状況を見て収穫時期などを決めていたものが、このシステムにより、収穫時期や圃場内の生育状況のバラツキなどを確認できる。

「Digital Farming」に依頼すると、宇宙から光学衛星や気象衛星が取得している衛星画像と気象データの中から、ユーザーの圃場の範囲をJAMSSが分析。衛星画像データを衛星NDVI(正規化植生指標)としてビジュアル化し、生育状況を把握できる。赤が生育不足、緑が十分に生育していることを表しており、定期的にデータを観察することで、収量予測や圃場内の生育状況のばらつきによる収穫適期の予測、作業の効率化、食味の安定といった分析が可能だ。

面白いところでは、過去に撮影された衛星画像も取得できるため、たとえば数十年前、自分の親が育てていた時代の圃場の状況を確認し、比較するといったことも可能だという(データが残っている場合のみ)。

もちろん、詳細な生育状況の確認や病害虫のきめ細やかな検知のためには、葉の1枚1枚まで確認可能なドローンで撮影した画像のAI分析の方が有利なのは間違いないが、今後衛星の性能が上がり、一般人でも利用可能な料金となれば、衛星による圃場の観察が日常的に利用できるようになるかもしれない。

優れた農業の取り組みを応援&表彰する「グッドアグリアワード2018」

これからの農業を担う若手農業者たちの役に立つ情報を紙面とウェブで紹介する農業メディア「アグリジャーナル」のブースでは、「グッドアグリアワード2018」という新たな取り組みを展開している。これは、次世代の農業の担い手を応援し、その優れた取り組みを讃えるというもので、全国から応募された農家、農業法人、農業団体の取り組みの中から、部門ごとの最優秀賞を表彰する。

2018年の最優秀賞は、以下の5部門5団体が受賞した。

- マネジメント部門 阿部梨園(栃木県)

- マーケティング部門 宮城フラワーパートナーズ(宮城県)

- ソーシャル部門 信州ゆめクジラ農園(長野県)

- テクノロジー部門 曽田園芸(島根県)

- ライフスタイル部門 Hennery Farm(千葉県)

いずれも持続可能な農業に向けた取り組みで、非常に魅力的なものばかり。ノミネートされた他の団体も含めて注目してみてほしい。

AI&ドローンで育ったコメや野菜を直販する「スマートアグリフード マルシェ」

今回、主催者企画として開催された「スマートアグリフード マルシェ」は、株式会社オプティムの取り組みとその成果物である「スマートアグリフード」を直接販売する催しだ。

オプティムは、農家や研究者、他業種の様々な団体、企業などと協力してスマート農業を推し進める「スマート農業アライアンス」を結成しており、11月現在全国で550もの団体が参画している。このアライアンスの中で注目されている技術が、AIとドローンを活用して必要な箇所にだけ農薬を散布するという「ピンポイント農薬散布テクノロジー」だ。

今回このマルシェでは、2018年に同技術を使って農薬使用量を削減して栽培された農産物「スマートアグリフード」の中から、千葉県産のコメ(コシヒカリ)と白菜(わわさい)が展示・販売されている(販売品目は日程によって変化)。

開催直前の11月15日より、「スマートアグリフード」を販売するネット通販サイト「スマートアグリフーズ直送便」もスタートし、福岡県、佐賀県、大分県で育まれたスマート米の販売が開始されているが、オプティムのブースではこれらのコメのほか、これから販売開始予定の青森県産のスマート米(まっしぐら)の試食も可能となっている。関東ではあまり見かけない銘柄ということもあってか、各銘柄のコメを試食する来場者も多かった。

※ ※ ※

スマート農業に取り組む企業やサービス自体の数は、この1年で飛躍的に増えたように感じられる。高齢化と離農の拡大、後継者不足と技術承継といった多くの課題を解決するために、様々な立場から取り組みが広がってきている。

同時に、これまで単に「できること」だったスマート農業関連サービスが、だんだんと洗練されて「より簡単に」「より便利に」「より低コストに」というサービスへと進化してきているように思える。それは、これらの企業にとって困っている農家は「サービスの顧客」ではなく、そのような農家がより便利になり課題が解決された際に拡大した収益を分け合う「パートナー」のような存在になりつつあるからではないだろうか。同時に、農家を単なるサービスの顧客としてしか認識していない企業は、今後淘汰されていくだろう。

急速に進化していくスマート農業のスピードを、「アグロ・イノベーション2018」の取材であらためて実感させられた。お時間のある方は、ぜひ足を運んでみてほしい。きっとなんらかの発見があるはずだ。

farmo

おいしさの見える化

里山通信

Digital Farming

スマートアグリフーズ直送便

SHARE