AI×ドローンで栽培した「スマート米」に見るオプティムの未来戦略

2018年11月15日、福岡湾を望むヒルトン福岡シーホークにて、「OPTiM(オプティム)スマート米試食会」が開催されました。九州3県の生産者の協力を得て、AIやIoT、ドローン技術を駆使し、農薬使用量を極限まで抑えた「スマート米」が、いよいよ全国に向けて販売されます。さて、それはいったいどんなお米なのでしょう?

試食会の冒頭、株式会社オプティムの菅谷俊二(すがやしゅんじ)社長(42歳)が話し始めました。

会場に並ぶ炊飯器には、同社が開発した「ピンポイント農薬散布テクノロジー」で栽培された3種類の「スマート米」が炊きたての状態でスタンバイ。誰もが世界初の技術で生まれたお米を味わう瞬間を待ち受けています。そんな記念すべき試食を前に、菅谷社長が同社の歩みと、農業に対する思いを語りました。

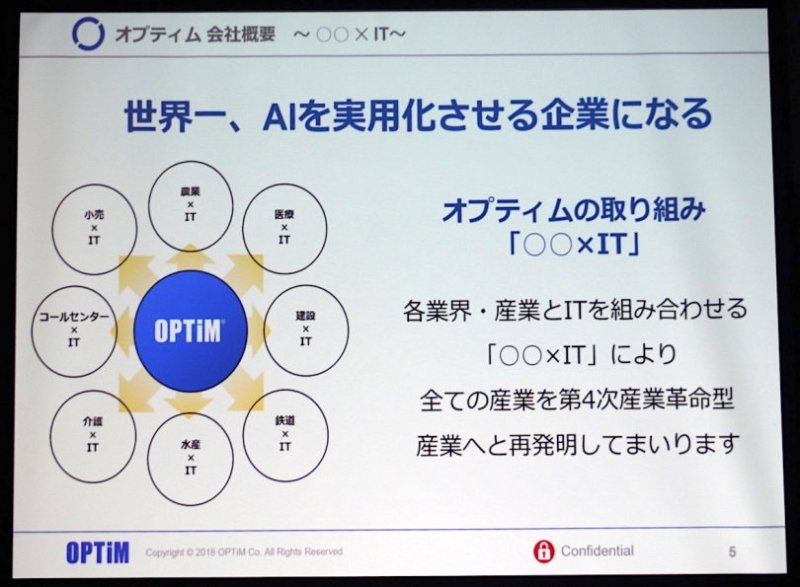

オプティムは2000年6月、佐賀大学農学部に在学していた菅谷社長が3回生の時に起業しました。現在も佐賀大学構内に本店を構え、2015年には東証一部上場も果たしています。スタッフは530名。平均年齢33.8歳の若さ溢れる会社です。創業以来同社が目指してきたのは、「ネットを空気に変える」ことでした。

「AIやIoT、ロボット……を意識せず、無意識に空気のように使える存在に変えていこう、日本初のテクノロジーを世界にお届けできる会社になりたいと、特許や知的財産に非常に力を入れています」

これまで店員に代わってAIが対応する24時間営業店舗を佐賀大学構内で運営し、有明海ではドローンとAIを使った海苔の養殖に取り組み、作業員が減少する工事現場では、株式会社小松製作所との合弁会社で省力化に挑み、JR九州、JA東日本と無人駅の業務を自動化するなど、その活躍分野は多岐にわたっています。そんなオプティムが、農業に取り組み始めたのはなぜでしょう?

オプティムは、これまでIT技術を駆使し、あらゆる現場の人材不足の解決にジャンルを越えて挑んできました。そうした実績を踏まえ、菅谷社長は、

「AI、IoT、ロボットを使って最も変わる産業は、間違いなく『農業』です」

と断言。これまで生産者が生産現場で根気と労力と時間をかけて積み重ねてきた作業や技術を、ボタンひとつでスマートに実現させていく。それはまるで、プロカメラマンしか取れなかった写真を素人がスマホで簡単に撮影できるようになったのと似ています。

その技術のひとつが「ピンポイント農薬散布テクノロジー」。圃場の上空にドローンを飛ばし、マルチスペクトルカメラで撮影。病害虫や土壌の様子をAIで解析して、必要な場所にだけ農薬を散布する、世界初の技術です。

農薬散布は、これまで動力噴霧器や無人ヘリコプターを使った「全面散布」が前提でした。広い畑のどこに虫がいるのか、人間が地上からすべて把握することはできません。だから、被害のない場所にも撒かざるをえませんでした。「農薬削減」に取り組む生産者たちは、全面散布の「回数」をいかに減らすかに力を注いでいたのです。

ところが、ドローンは鳥の目で害虫を探し出し、そこだけに狙いを定めて農薬を撒くことができます。同じ「一回」でも、散布する量が格段に違う。農薬にかかるコストも、散布の時間や労力も、そして栽培者自身が農薬を浴びるリスクも、農薬不使用に近い次元まで低減して栽培することができるのです。

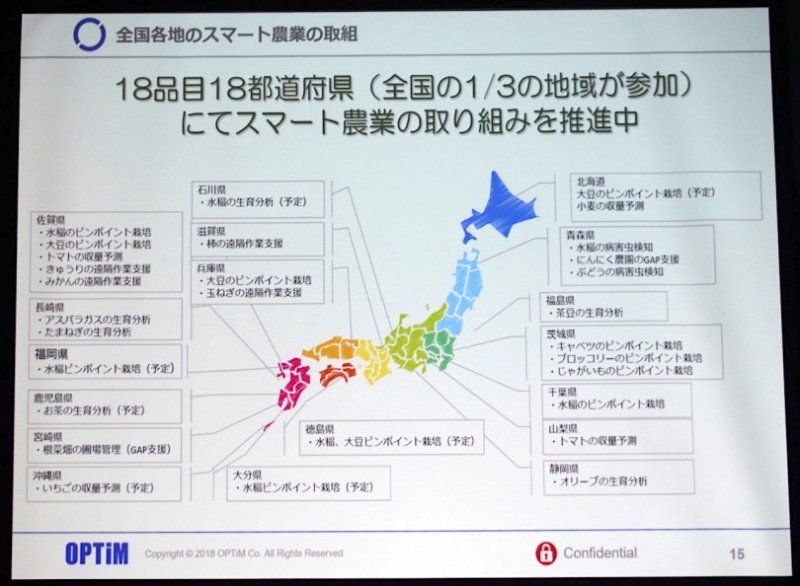

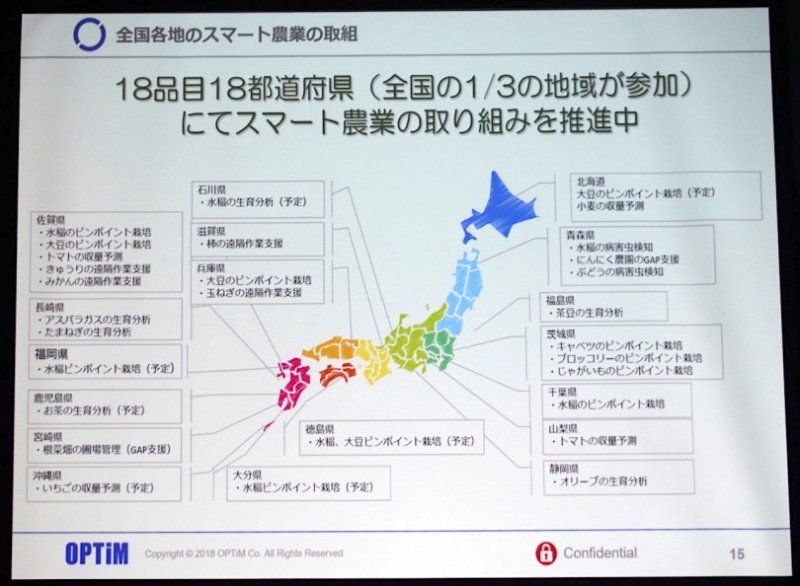

オプティムの新技術は、コメと大豆へのピンポイント散布に止まらず、小麦やトマトの収量予測、キュウリ、ミカン、タマネギなどの遠隔作業支援、ニンニクや根菜畑での圃場管理やGAP取得支援、お茶やオリーブの生育分析等、さまざまな作物と農作業に広がっています。

現在18品目、18都道府県でスマート農業を実践中。全国的な広がりを見せています。

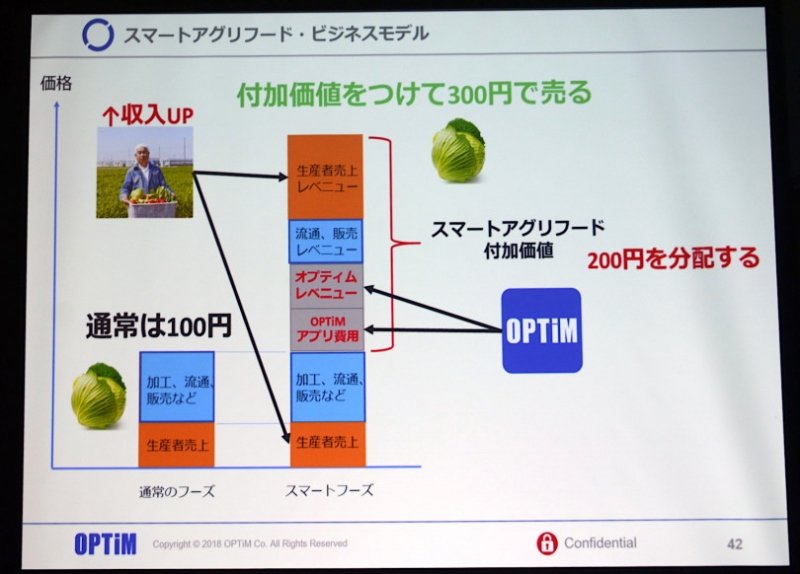

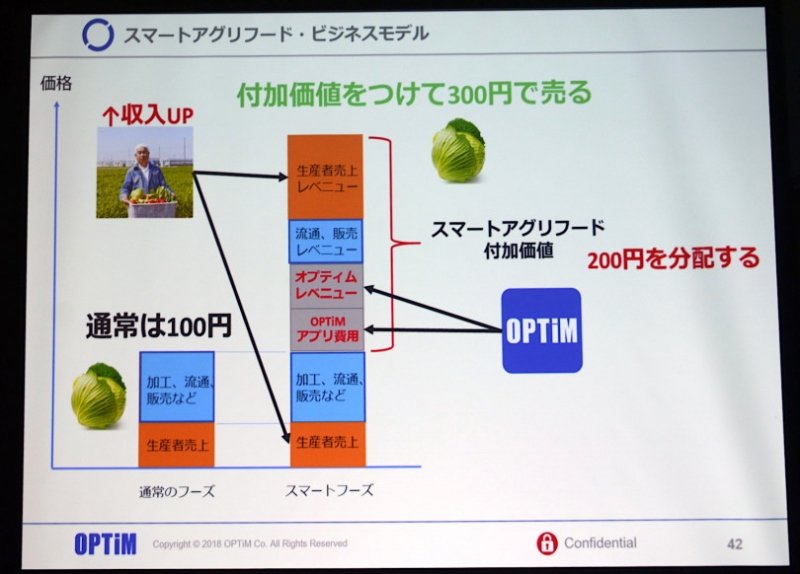

菅谷社長によれば、「日本の食品市場全体は約80兆円。うち農作物の卸価格はだいたい8兆円。そこから農業機械、資材、種苗代、人件費等のコストを引くと、生産者の手元に残るのは3兆円といわれています」とのこと。

これまで農業関連の機械や資材、システム等のメーカーは、この3兆円からなんとか利益を得ようと苦心してきました。でもそれには限りがあり、メーカーも生産者も互いに利益を得るのは難しく、結局補助金に頼らざるを得ないという事態を招いていました。

「日本の農業が揺らぐのは、そこに大きな原因があるからです。私たちは生産者とタッグを組んで、オプティムのテクノロジーをタダで徹底的に使い倒していただき、新しい市場を作って、生まれる利益を大きく山分けしていきたい」

生産者から買い取ったコメは、スマート農業の技術を駆使して、農薬を極限まで減らして栽培した安全なお米であるという付加価値をつけ、市場価格よりも高い価格で販売。さらに、高く売れた場合は生産者へのキックバックも行うという、これまでにない手法で販売していきます。

こうして生まれたスマート米は、佐賀県産「さがびより」、福岡県産「ヒノヒカリ」、大分県産「にこまる」の3種類。現在「スマートアグリフーズ」のサイトで販売中で、福岡三越の12月4〜9日を皮切りに、全国の百貨店でもお歳暮向けの化粧箱入りで販売されます。

佐賀県に本店を置いて活躍するオプティムが、九州の生産農家の協力を得て、世界初のIT技術を駆使して作った「スマート米」を九州から全国、そして世界へと発信。キラリと輝くその粒には、環境にも、生産者にも、食べる人にも負荷の少ない、新しい技術と思いが詰まっています。

<参考URL>

スマートアグリフーズ直送便

オプティムってどんな会社?

「農家のみなさまにご協力いただいて、農薬を極力使わずに育てたお米が出来上がりました。どうぞお召し上がりください」試食会の冒頭、株式会社オプティムの菅谷俊二(すがやしゅんじ)社長(42歳)が話し始めました。

会場に並ぶ炊飯器には、同社が開発した「ピンポイント農薬散布テクノロジー」で栽培された3種類の「スマート米」が炊きたての状態でスタンバイ。誰もが世界初の技術で生まれたお米を味わう瞬間を待ち受けています。そんな記念すべき試食を前に、菅谷社長が同社の歩みと、農業に対する思いを語りました。

オプティムは2000年6月、佐賀大学農学部に在学していた菅谷社長が3回生の時に起業しました。現在も佐賀大学構内に本店を構え、2015年には東証一部上場も果たしています。スタッフは530名。平均年齢33.8歳の若さ溢れる会社です。創業以来同社が目指してきたのは、「ネットを空気に変える」ことでした。

「AIやIoT、ロボット……を意識せず、無意識に空気のように使える存在に変えていこう、日本初のテクノロジーを世界にお届けできる会社になりたいと、特許や知的財産に非常に力を入れています」

これまで店員に代わってAIが対応する24時間営業店舗を佐賀大学構内で運営し、有明海ではドローンとAIを使った海苔の養殖に取り組み、作業員が減少する工事現場では、株式会社小松製作所との合弁会社で省力化に挑み、JR九州、JA東日本と無人駅の業務を自動化するなど、その活躍分野は多岐にわたっています。そんなオプティムが、農業に取り組み始めたのはなぜでしょう?

「農業は、AIで間違いなく変わる」

今、日本ではあらゆる産業に携わる人たちが、労働人口の減少という課題に直面し悩んでいます。過疎化、高齢化、担い手不足、耕作放棄地の増大、異常気象や災害による農作物の被害……さまざな問題が深刻化している農業も例外ではありません。オプティムは、これまでIT技術を駆使し、あらゆる現場の人材不足の解決にジャンルを越えて挑んできました。そうした実績を踏まえ、菅谷社長は、

「AI、IoT、ロボットを使って最も変わる産業は、間違いなく『農業』です」

と断言。これまで生産者が生産現場で根気と労力と時間をかけて積み重ねてきた作業や技術を、ボタンひとつでスマートに実現させていく。それはまるで、プロカメラマンしか取れなかった写真を素人がスマホで簡単に撮影できるようになったのと似ています。

その技術のひとつが「ピンポイント農薬散布テクノロジー」。圃場の上空にドローンを飛ばし、マルチスペクトルカメラで撮影。病害虫や土壌の様子をAIで解析して、必要な場所にだけ農薬を散布する、世界初の技術です。

農薬散布は、これまで動力噴霧器や無人ヘリコプターを使った「全面散布」が前提でした。広い畑のどこに虫がいるのか、人間が地上からすべて把握することはできません。だから、被害のない場所にも撒かざるをえませんでした。「農薬削減」に取り組む生産者たちは、全面散布の「回数」をいかに減らすかに力を注いでいたのです。

ところが、ドローンは鳥の目で害虫を探し出し、そこだけに狙いを定めて農薬を撒くことができます。同じ「一回」でも、散布する量が格段に違う。農薬にかかるコストも、散布の時間や労力も、そして栽培者自身が農薬を浴びるリスクも、農薬不使用に近い次元まで低減して栽培することができるのです。

オプティムの新技術は、コメと大豆へのピンポイント散布に止まらず、小麦やトマトの収量予測、キュウリ、ミカン、タマネギなどの遠隔作業支援、ニンニクや根菜畑での圃場管理やGAP取得支援、お茶やオリーブの生育分析等、さまざまな作物と農作業に広がっています。

現在18品目、18都道府県でスマート農業を実践中。全国的な広がりを見せています。

できたコメは全量を買い取り、独自チャネルで販売

2018年10月、佐賀県、福岡県、大分県の3県で、約70トンの「スマート米」が収穫されました。オプティムは、これを市場価格で買取り、既存の流通ルートや他社の販売ツールに頼らず、自社で独自のマーケティングで販売していきます。その際、農家から技術料、販売手数料、物流費等は一切取らないといいます。菅谷社長によれば、「日本の食品市場全体は約80兆円。うち農作物の卸価格はだいたい8兆円。そこから農業機械、資材、種苗代、人件費等のコストを引くと、生産者の手元に残るのは3兆円といわれています」とのこと。

これまで農業関連の機械や資材、システム等のメーカーは、この3兆円からなんとか利益を得ようと苦心してきました。でもそれには限りがあり、メーカーも生産者も互いに利益を得るのは難しく、結局補助金に頼らざるを得ないという事態を招いていました。

「日本の農業が揺らぐのは、そこに大きな原因があるからです。私たちは生産者とタッグを組んで、オプティムのテクノロジーをタダで徹底的に使い倒していただき、新しい市場を作って、生まれる利益を大きく山分けしていきたい」

生産者から買い取ったコメは、スマート農業の技術を駆使して、農薬を極限まで減らして栽培した安全なお米であるという付加価値をつけ、市場価格よりも高い価格で販売。さらに、高く売れた場合は生産者へのキックバックも行うという、これまでにない手法で販売していきます。

こうして生まれたスマート米は、佐賀県産「さがびより」、福岡県産「ヒノヒカリ」、大分県産「にこまる」の3種類。現在「スマートアグリフーズ」のサイトで販売中で、福岡三越の12月4〜9日を皮切りに、全国の百貨店でもお歳暮向けの化粧箱入りで販売されます。

佐賀県に本店を置いて活躍するオプティムが、九州の生産農家の協力を得て、世界初のIT技術を駆使して作った「スマート米」を九州から全国、そして世界へと発信。キラリと輝くその粒には、環境にも、生産者にも、食べる人にも負荷の少ない、新しい技術と思いが詰まっています。

<参考URL>

スマートアグリフーズ直送便

SHARE