わずか1時間で300haを空撮! 農地の未来を映し出す、固定翼ドローンの飛行をレポート

固定翼ドローンの空撮画像による生育情報を栽培指導に活用へ

2021年6月23日、石川県能美市手取川の河川敷で、固定翼ドローンによる空撮の実証実験が行われた。

ラジコン飛行機のように主翼と尾翼を持つドローンは、川べりの小さな滑走路をほんの10m程度走行すると、軽やかに離陸。小さな電子音を立てながらみるみるうちに上昇し、北陸の空へ吸い込まれていった。

実証実験に使用された固定翼機「OPTiM Hawk V2」

実証実験に使用された固定翼機「OPTiM Hawk V2」本実証は、令和3年度農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」の支援により実施された。石川県農林水産総合研究センターが代表機関となり、株式会社オプティム、生産者団体のアグリとくみつ(白山市)、大長野水稲生産組合(能美市)、JA松任、JA能美が共同で行っている。

60分のフライトで300haを一気に撮影可能

撮影に使用されたのは、オプティム社の「OPTiM Hawk V2」。これまで空撮や農薬や肥料のピンポイント散布に使用されてきたマルチコプタードローンとは形状が異なり、2つの翼を持っている。サイズは、両翼を広げた横幅4.7m×縦1.8m×高さ0.52m。重量12kgとコンパクト。左右の翼は脱着可能で、ワゴン車等で輸送することができる。

同機は2個のモーターを装備していて、万が一不具合で1個が停止しても、もうひとつのモーターで安全に飛行を継続。尾翼に装着したカメラで、飛行中の状況を地上のモニターで把握しながら飛行できる。

一般的なマルチコプタードローンの飛行速度が60〜80km/hであるのに対し、固定翼とプロペラを装備したドローンは空気抵抗が少なく、飛行速度は100km/h。最高時速は140km/hに達し、広範囲での撮影が可能になる。今回のフライトでは、能美市、白山市(旧松任市)周辺の上空140mを飛行しながら、60分で300ha分の圃場を撮影した。

固定翼ドローンとマルチコプタードローンとの大きな違いは、垂直上昇とホバリングができないこと。よって、離陸には見晴らしのよい平坦な場所にある200m前後の滑走路が必要となる。

みるみるうちに上昇し、高度140mで撮影開始

みるみるうちに上昇し、高度140mで撮影開始1.5秒に1枚のペースで撮影

小さなドローンの機影は、あっという間に雲間に消えていった。その姿を見送って、地上のモニターに目を移すと、尾翼に取り付けられたカメラから映像が送信されてきた。

尾翼のカメラは、飛行状態を確認するための映像を地上に送信している

尾翼のカメラは、飛行状態を確認するための映像を地上に送信しているモニターの画面を通じて、固定翼ドローンは、軽量ながらも安定的に飛行し、眼下の圃場を着々と撮影している様子が伝わってくる。四角いグリーンは水田や野菜、茶色は麦などの転作地帯であることを示している。

高度140mを飛行しながら、1.5秒に1枚の割合で撮影。RGBカメラ、マルチスペクトルカメラが撮影した画像は、葉色や生育状況を分析し、栽培指導に活用される。

10a未満の小さな田んぼから、30ha以上の大規模農家まで

ドローンの帰りを待つ間、本事業の代表機関である石川県農林総合研究センター島田義明所長にお話を伺った。

──今回の事業の目的は?

島田:ドローンによる圃場の空撮は、石川県でも普及してきましたが、個々に田んぼを1枚ずつ撮影すると、非常に手間とコストがかかるのが難点でした。農家の方々が自分の圃場の画像と栽培に必要なデータを安く手に入れるにはどうすればよいのか? それには広域を一度に撮影して、みんなでカット割したら安くなるのでは? という発想が始まりです。

──これまで石川県で圃場調査は、どのように行われてきましたか?

島田:一定の地域の代表圃場の調査から得られる生育情報を元に、栽培指導を行ってきました。どうしてもピンポイントの情報になるため、圃場ごとにきめ細やかな栽培指導を行うのは難しい状況です。

「一気に広域を撮影することで画像データをシェアしたい」と島田所長

「一気に広域を撮影することで画像データをシェアしたい」と島田所長──石川県全体の農業の状況について教えてください。

島田:石川県では、水稲の栽培を軸に、転作用の大豆や大麦も栽培されていますが、高齢化などにより、それまで栽培を手がけていた水田の管理を、農業生産法人や力のある農家に託すケースが増えています。そのため地域の農地を一手に引き受け、1事業体が50ha以上の広大な農地を耕す。そんな傾向が高まっています。

となると「今年から作ってほしい」と頼まれたけれど、いったいどんな土壌なのか、水利は? 周囲の環境は? といった栽培条件を把握できないまま、作付けを始めざるをえません。そんな時、広く用いられているのは「一発元肥」という方法。作付け前に必要な肥料分を一気に投入し、持続的に効かせるやり方です。

──生育状況を見ながら追肥を行うのは難しいですね。

島田:かつては、生産者自身が全圃場を見回って、それまでの経験値を生かし、稲の生育状況を見たり、葉の色を見て、追肥の量やタイミングを図っていたのですが、同じ生産者に栽培が集中すると、かつてのようなきめ細やかな肥培管理が難しくなってしまうのです。

ただし、「一発元肥」向けの肥料というのは、気温の上昇に合わせてゆっくり溶け出すように設計されているのですが、昨今の異常気象で高温が続くと、予想外に早く溶け出してしまいます。すると初期生育が旺盛になり、後半が続かない。追肥なしでは十分育たない。そんな現象も起きているのです。

──なるほど。現状のままでは、必要な肥料分が足りない等、土壌にバラつきが生まれてしまいますね。

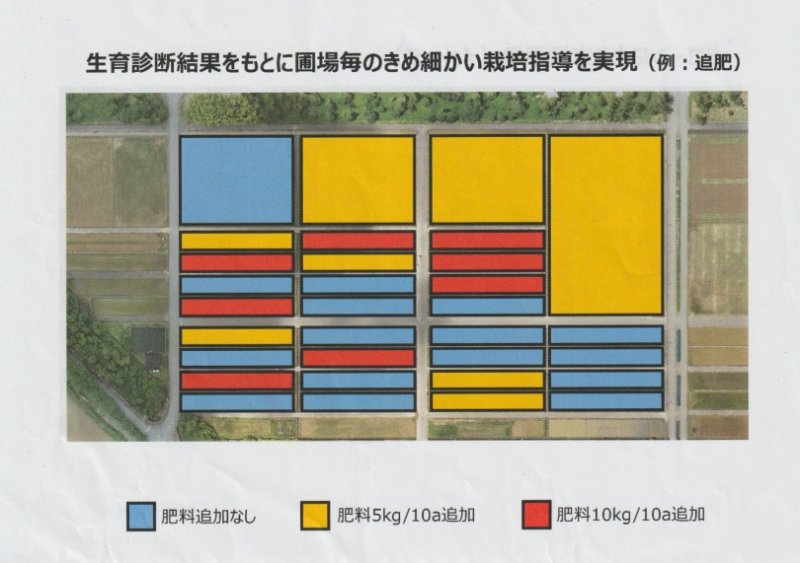

島田:実際に一枚一枚田んぼを見回らなくても、広範囲の栽培状態を、一筆ずつ把握する方法はないだろうか? 固定翼ドローンで広域の圃場を一気に撮影して、栽培途上の圃場ごとに生育状況を解析すれば、圃場ごとに追肥が必要か否か、必要な場合はどれだけ必要かわかるはず。オプティムさんと協力して、それがスマホ1台でわかるシステムを構築していきたいと考えています。

圃場ごとに生育状況を解析し、必要な追肥の量を割り出す(画像はイメージ)

圃場ごとに生育状況を解析し、必要な追肥の量を割り出す(画像はイメージ)──今後固定翼ドローンから得られたデータは、どのように活用されていくのでしょう?

島田:このデータを使えば、農地の大小に関係なく、自分の圃場の生育状況がわかるようになります。まずは県の農業普及員やJAの営農指導員が活用して、これまでの代表圃場の調査と合わせて、さらにきめ細やかな栽培指導につないでいくのが第一目標です。

一度に広域を撮影することで、そこに写っている圃場の持ち主全員が活用でき、コストをカット割することで、データと栽培指導の指示書を低価格で提供できるように。これまでドローンによる空撮は、比較的規模の大きなコメ農家や生産法人が自力で行うことが多かったですが、固定翼ドローンによる撮影画像は、家族経営の小規模農家にも役立つはずです。

県内には、既にドローンパイロットとして活躍している人も多い。彼らが県内各地で撮影を担当すれば、より一層活躍の場が広がるはず。それがひとつのビジネスとして成り立つか否かを、今、実証しているところです。

よりきめ細かな栽培指導にむけて、固定翼ドローンによる広域撮影への期待が高まっている

よりきめ細かな栽培指導にむけて、固定翼ドローンによる広域撮影への期待が高まっている約1時間のフライトを終えて、固定翼ドローンが静かに帰還した。持ち帰った300ha分の撮影データは、地域の農業にこれからどんな変化をもたらすのか? コメ農家を中心に大規模化が進む石川県で、画像データを解析し、一筆ずつ的確な施肥量を割り出すことで、生産量、品質アップと省力化を実現させる。そんな新たな試みが始まっている。

実証実験についてのプレスリリース

https://www.optim.co.jp/newsdetail/20210617-pressrelease-01

SHARE