「伝統的な草取り」を再現した小型除草ドローンが有機農業を変える

小さなクローラーを備えた地上走行型ドローンが、刃が回転するメカを引っ張りながら、畑の畝の間を抜けていく。生産者はただ見守るのみで、GPSとRTKにより自車位置を測定し、指定したルートを自動で走ってくれる。1反の圃場を走破する時間は30〜40分ほど。夏の炎天下でも黙々と草取り作業に従事してくれるかわいい相棒だ。

この小型除草ドローンを開発したのは、JTFファーム株式会社として横浜市で古川原農園を営む古川原琢さんと、東京大学大学院 農学生命科学研究科の海津裕准教授だ。

2021年5月に農林水産省から発表された「みどりの食料システム戦略」の中で、有機農業の割合を25%まで拡大することが目標として掲げられた。ドローンやAIといったおなじみのスマート農業ソリューションが並ぶ中に、防除・除草のための技術も含まれている。

ただし、古川原さんが目指すこの小型除草ドローンでの作業は、AIによるセンシングや土壌分析といった機能は備えていない。非常にシンプルに、農家たちが昔から行ってきた雑草を生やさないための知恵を、きめ細やかにロボットにやらせるというものだった。

古川原農園の古川原琢さん

古川原農園の古川原琢さん

「有機農業で最も大きな負担の一つが、草取りなんです。普通の農家さんは除草剤を使えば済みますが、うちはそうはいきません。草取りによって、非常に生産性が落ちています。1カ月のうち6〜7日はかかる作業ですし、夏の炎天下だと体力的にも大変です。除草ドローンを走らせるだけでよくなれば、別の作業ができるようになります」

湿潤な日本での有機農業は、常に雑草や病害虫との戦いだ。放っておけばすぐに雑草は繁茂し、農作物の成長阻害はもちろん、病害虫の増加、作業効率の低下、さらに“近所の目”による信用失墜にもつながりかねない。

それらを解決するために古川原さんは、古巣の東京大学で受講したこともあった海津准教授に連絡を取り、冒頭の小型除草ドローンの開発に着手した。誘導・牽引部の基本的なシステムと構造は海津准教授が作成し、草取り部は共同で開発。そして、古川原さんがそれを実地検証し、細かい改良を加えていくという日々が始まった。

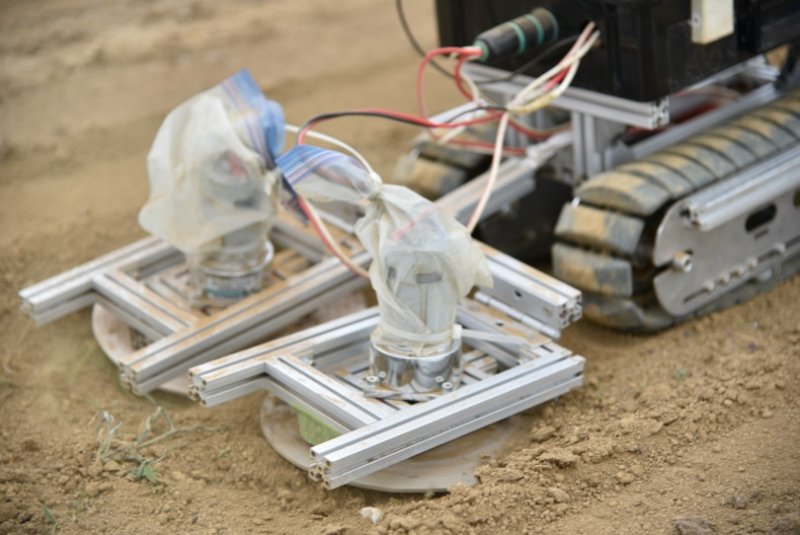

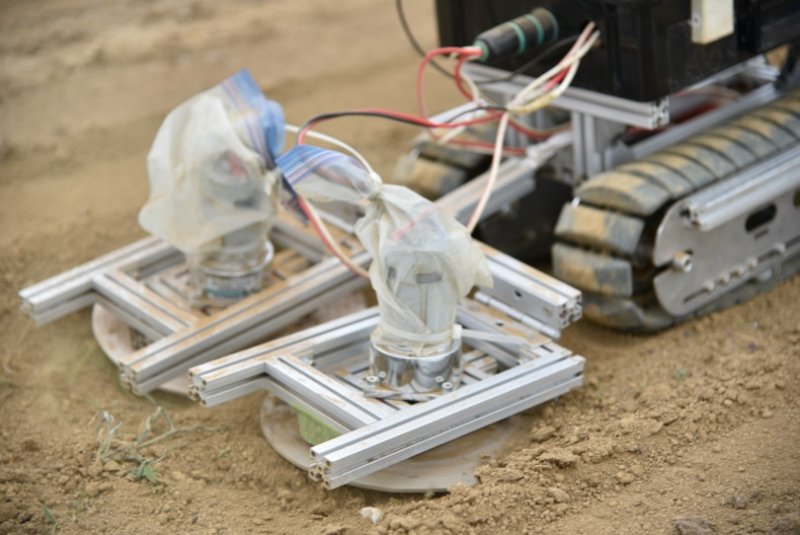

クローラーで2つの刃を引っ張り、地面を削り取っていく

クローラーで2つの刃を引っ張り、地面を削り取っていく

開発を始めて2年、実用的な機体が完成、地元の農協を経由して日本農業新聞に紹介記事が掲載される。全国面で紹介されるやいなや、多くの農業関係者からの問い合わせがあったという。

「農家のことわざで、『上農は草を見ずして草を取り、中農は草を見て草を取り、下農は草を見て草を取らず』というものがあります。草が土から出るか出ないかの小さな芽を取ることが一番重要なんです。

具体的には、草が出るか出ないかのうちに、畑の表面を“草削り”と呼ばれる道具を使って削り取ります。嘘だと思われるかもしれませんが、これだけで表面の草が出てくる前に全部枯れてしまって、しばらく生えなくなるんです。

写真のような草削りを自動でかけ続けるイメージ

写真のような草削りを自動でかけ続けるイメージ

ただしこの作業は、草が小さいうちに2週間に1回、合計3回程度やらなければなりません。力もいらない楽な作業ではあるんですが、それがなかなかできないからこそ、多くの農家が悩んでいるわけです。

つまり、今回の除草ドローンは、昔から当たり前に行われてきた農家の知恵を、自動的に実践するだけのものなんです」

地面を掘るのではなく表面の草だけを削る作業を、圃場を走らせながらいかに実現するか。人が歩く分にはまったく気にもならない凹凸のある場所を、いかに安定して走行させられるか、いかに畝間だけを自動走行させられるかといったことだ。

そもそも、これまでの除草に関する農機は、「草を刈る」ためのものが主流だった。それは、技術者目線で「役に立つだろう」という予想のもとに作られていたからだと、古川原さんは言う。そしてそれらは多くの野菜畑であるように、60cmほどという狭い畝間をくまなく除草できるようなものではなかった。

古川原さんが作りたいのは、「農家が本当に必要としている除草ドローン」だ。

「畑の草取りとはこういうものだということを、これまで除草ドローンを作ってきた人たちは理解していなかった。けれど、そういうコンセプトであればハイパワーな大型農機は必要なく、現行の技術で十分に作れるはずだと、海津先生にお話したんです」

海津准教授は当時、稲作用の除草ロボットも開発していたため、話はトントン拍子に進んだ。クローラーによる悪路の走行技術とRTKによる自律走行については、他の研究でも関わりがあるソフトバンクのRTKサービスを利用。圃場の端に別途RTK基地局を建てる必要もなく、移動中の誤差は数cm程度だという。

問題は意外にも、草を削り取るために牽引する刃の部分の構造だった。人が歩いたくらいでは気にならないような無数の凹凸が、畑にはたくさん存在する。出っ張った部分に刃が引っかかって止まったり、凹んだ部分に生えている草がうまく削れなかったりもした。

結果として、2つの刃を反対方向に回転させることで安定し、凹凸で沿うように3次元に動かすようにして解決した。

刃の部分はそれほど鋭利ではなく土の表面をこそぎとるようなもの。複雑な曲面の形状も工夫が施されている

刃の部分はそれほど鋭利ではなく土の表面をこそぎとるようなもの。複雑な曲面の形状も工夫が施されている

「何も知らない方が見たら『こんなものなのか』と思われるくらい、非常にシンプルな構造です。AI画像認識で草にだけ除草剤をまくようなシステムは、かなりコストがかかりますが、この除草ドローンなら、とても低コストで、シンプルでありながら確実に除草という目的を果たせます」

荷物を運んだり、生育状況を撮影したりといった機能は持たせていない。徹底的に低コストで、昔ながらの農作業を肩代わりさえしてくれればいい。欲張らず、欲しい機能だけを追求したのがこの除草クローラーなのだ。

そんな中で、効果が高く導入コストも手頃なものが出てくれば、とかく手間がかかり、手作業が多いイメージのある有機農業でも、省力化、効率化が進んでいくだろう。

古川原さんに「有機農業をやっていて、除草以外で困っていることはないですか?」と尋ねたところ、「収穫と防除と運搬については、自分は困ってはいません。除草が一番大変ですし、それができることで有機栽培はかなり楽になります」という。

朝、ドローンを起動して自動的に除草を行うだけ。いずれは人間の監視も必要なくなる

朝、ドローンを起動して自動的に除草を行うだけ。いずれは人間の監視も必要なくなる

古川原さんがこの除草ドローンで実現したいのは、有機農業のイメージを変えることだ。栽培を簡単にし、消費者が求める高品質な農産物を作るために時間を使う。

「自分は、就農する時、農業はビジネスチャンスだと思ったんです。

ひとつは、農業自体が構造の変革期にあったこと。既存の秩序が壊れるときには新しい秩序が生まれます。有機農業に除草ドローンを活用するというのも、そのひとつだと思います。

もうひとつは、消費者が求めるものと生産者が作っているものの乖離でした。作る品種も、作り方も、収穫したての野菜も、すべて消費者目線に立って、古川原農園が味にこだわって作った農産物に対して、『食の体験』としていくら払ってもらえるかで値付けをします」

決して派手な技術ではなく、実直に昔ながらの農法を再現しただけの除草ドローン。それだけに、「自分が作らなくても誰かが作っただろう」と謙遜する。

「自分は特別なものを作ったとは思っていません。運よく過去に知り合った人とつながってこういうものが作れただけ。大したことではないんです」

「知り合いの農家に紹介するとみんな『欲しい』と言ってくださいます。ただ、自分の仕事は製品を作って売ることではなく、野菜を作って売ること。なので、協業してくれる企業を募集中です」

開発やテストはできるものの、商品としての設計や製造はできない。なので、そこが得意なメーカーの方に作って頂いて、低コストで使えるものを普及させたい、というのが古川原さんの今後の目標だ。

そのきっかけとして、農業ベンチャーを対象とした「アグリテックグランプリ2021」にて、三井化学賞を受賞。注目度の高さと実用性の高さはすでに評価されている。

スマート農業は、一部の研究者や巨大企業が巨額の投資をし、生産者を対象として儲けるビジネスではない。一次産業の担い手である生産者の課題を、テクノロジーを用いて解決し、持続可能な農業と社会を築くことにある。

古川原さんが小型除草ドローンによって目指す世界も同じ。シンプルだけれど実際にやってみると大変な作業を肩代わりする。修行のように有機農業の技術を学ぶことも大切かもしれないが、一人ひとりが理想とする農業を実現するための障壁を取り除く古川原さんのような取り組みから、日本の有機農業はもっともっと広まっていくのではないだろうか。

JFTファーム株式会社(古川原農園)

https://aromafulvege.com/

海津 裕|東京大学

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/people/people003452.html

アグリテックグランプリ2021

https://techplanter.com/2021/09/21/atg2021/

この小型除草ドローンを開発したのは、JTFファーム株式会社として横浜市で古川原農園を営む古川原琢さんと、東京大学大学院 農学生命科学研究科の海津裕准教授だ。

2021年5月に農林水産省から発表された「みどりの食料システム戦略」の中で、有機農業の割合を25%まで拡大することが目標として掲げられた。ドローンやAIといったおなじみのスマート農業ソリューションが並ぶ中に、防除・除草のための技術も含まれている。

ただし、古川原さんが目指すこの小型除草ドローンでの作業は、AIによるセンシングや土壌分析といった機能は備えていない。非常にシンプルに、農家たちが昔から行ってきた雑草を生やさないための知恵を、きめ細やかにロボットにやらせるというものだった。

古川原農園の古川原琢さん

古川原農園の古川原琢さん有機農家にとってかなりの負担となる草取り

古川原さんが横浜市港北区で就農したのは今から8年前。東京大学農学部を卒業後、大手繊維メーカーで営業・マーケティングを担当したが、2010年から農業研修を経て、2013年に有機栽培の露地野菜で就農。2019年にJTFファームとして法人化した。現在の経営面積は1haで、有機野菜を栽培し、自然食品店などに卸している。「有機農業で最も大きな負担の一つが、草取りなんです。普通の農家さんは除草剤を使えば済みますが、うちはそうはいきません。草取りによって、非常に生産性が落ちています。1カ月のうち6〜7日はかかる作業ですし、夏の炎天下だと体力的にも大変です。除草ドローンを走らせるだけでよくなれば、別の作業ができるようになります」

湿潤な日本での有機農業は、常に雑草や病害虫との戦いだ。放っておけばすぐに雑草は繁茂し、農作物の成長阻害はもちろん、病害虫の増加、作業効率の低下、さらに“近所の目”による信用失墜にもつながりかねない。

それらを解決するために古川原さんは、古巣の東京大学で受講したこともあった海津准教授に連絡を取り、冒頭の小型除草ドローンの開発に着手した。誘導・牽引部の基本的なシステムと構造は海津准教授が作成し、草取り部は共同で開発。そして、古川原さんがそれを実地検証し、細かい改良を加えていくという日々が始まった。

クローラーで2つの刃を引っ張り、地面を削り取っていく

クローラーで2つの刃を引っ張り、地面を削り取っていく開発を始めて2年、実用的な機体が完成、地元の農協を経由して日本農業新聞に紹介記事が掲載される。全国面で紹介されるやいなや、多くの農業関係者からの問い合わせがあったという。

草を「刈る」のではなく、草を「生やさない」ための作業

一般に「除草」というと、鎌を持って大きく伸びた草を刈る姿が思い浮かぶ。しかし古川原さんが目指す「除草」は、「草刈り」ではなく「草を生やさないこと」だ。「農家のことわざで、『上農は草を見ずして草を取り、中農は草を見て草を取り、下農は草を見て草を取らず』というものがあります。草が土から出るか出ないかの小さな芽を取ることが一番重要なんです。

具体的には、草が出るか出ないかのうちに、畑の表面を“草削り”と呼ばれる道具を使って削り取ります。嘘だと思われるかもしれませんが、これだけで表面の草が出てくる前に全部枯れてしまって、しばらく生えなくなるんです。

写真のような草削りを自動でかけ続けるイメージ

写真のような草削りを自動でかけ続けるイメージただしこの作業は、草が小さいうちに2週間に1回、合計3回程度やらなければなりません。力もいらない楽な作業ではあるんですが、それがなかなかできないからこそ、多くの農家が悩んでいるわけです。

つまり、今回の除草ドローンは、昔から当たり前に行われてきた農家の知恵を、自動的に実践するだけのものなんです」

人間の動きの真似をさせることの難しさ

仕組みはシンプルで、市販のRCカーなどを使えばすぐにでもできそうに思える。だが、それを自動化させようとすると、考えるべきことはたくさんあった。地面を掘るのではなく表面の草だけを削る作業を、圃場を走らせながらいかに実現するか。人が歩く分にはまったく気にもならない凹凸のある場所を、いかに安定して走行させられるか、いかに畝間だけを自動走行させられるかといったことだ。

そもそも、これまでの除草に関する農機は、「草を刈る」ためのものが主流だった。それは、技術者目線で「役に立つだろう」という予想のもとに作られていたからだと、古川原さんは言う。そしてそれらは多くの野菜畑であるように、60cmほどという狭い畝間をくまなく除草できるようなものではなかった。

古川原さんが作りたいのは、「農家が本当に必要としている除草ドローン」だ。

「畑の草取りとはこういうものだということを、これまで除草ドローンを作ってきた人たちは理解していなかった。けれど、そういうコンセプトであればハイパワーな大型農機は必要なく、現行の技術で十分に作れるはずだと、海津先生にお話したんです」

海津准教授は当時、稲作用の除草ロボットも開発していたため、話はトントン拍子に進んだ。クローラーによる悪路の走行技術とRTKによる自律走行については、他の研究でも関わりがあるソフトバンクのRTKサービスを利用。圃場の端に別途RTK基地局を建てる必要もなく、移動中の誤差は数cm程度だという。

問題は意外にも、草を削り取るために牽引する刃の部分の構造だった。人が歩いたくらいでは気にならないような無数の凹凸が、畑にはたくさん存在する。出っ張った部分に刃が引っかかって止まったり、凹んだ部分に生えている草がうまく削れなかったりもした。

結果として、2つの刃を反対方向に回転させることで安定し、凹凸で沿うように3次元に動かすようにして解決した。

刃の部分はそれほど鋭利ではなく土の表面をこそぎとるようなもの。複雑な曲面の形状も工夫が施されている

刃の部分はそれほど鋭利ではなく土の表面をこそぎとるようなもの。複雑な曲面の形状も工夫が施されている「何も知らない方が見たら『こんなものなのか』と思われるくらい、非常にシンプルな構造です。AI画像認識で草にだけ除草剤をまくようなシステムは、かなりコストがかかりますが、この除草ドローンなら、とても低コストで、シンプルでありながら確実に除草という目的を果たせます」

荷物を運んだり、生育状況を撮影したりといった機能は持たせていない。徹底的に低コストで、昔ながらの農作業を肩代わりさえしてくれればいい。欲張らず、欲しい機能だけを追求したのがこの除草クローラーなのだ。

少量多品目の有機農家にこそマッチするテクノロジー

スマート農業のキーワードといえば、ドローン、AI、ロボット、IoTとテクノロジー関連の言葉が飛び交いがちだ。その中で、有機農家が使えるものはセンシングや使用可能なドローン用農薬などもあるものの、決して多くはない。そんな中で、効果が高く導入コストも手頃なものが出てくれば、とかく手間がかかり、手作業が多いイメージのある有機農業でも、省力化、効率化が進んでいくだろう。

古川原さんに「有機農業をやっていて、除草以外で困っていることはないですか?」と尋ねたところ、「収穫と防除と運搬については、自分は困ってはいません。除草が一番大変ですし、それができることで有機栽培はかなり楽になります」という。

朝、ドローンを起動して自動的に除草を行うだけ。いずれは人間の監視も必要なくなる

朝、ドローンを起動して自動的に除草を行うだけ。いずれは人間の監視も必要なくなる古川原さんがこの除草ドローンで実現したいのは、有機農業のイメージを変えることだ。栽培を簡単にし、消費者が求める高品質な農産物を作るために時間を使う。

「自分は、就農する時、農業はビジネスチャンスだと思ったんです。

ひとつは、農業自体が構造の変革期にあったこと。既存の秩序が壊れるときには新しい秩序が生まれます。有機農業に除草ドローンを活用するというのも、そのひとつだと思います。

もうひとつは、消費者が求めるものと生産者が作っているものの乖離でした。作る品種も、作り方も、収穫したての野菜も、すべて消費者目線に立って、古川原農園が味にこだわって作った農産物に対して、『食の体験』としていくら払ってもらえるかで値付けをします」

決して派手な技術ではなく、実直に昔ながらの農法を再現しただけの除草ドローン。それだけに、「自分が作らなくても誰かが作っただろう」と謙遜する。

「自分は特別なものを作ったとは思っていません。運よく過去に知り合った人とつながってこういうものが作れただけ。大したことではないんです」

誰もが気軽に使える除草ドローンの量産化を目指して

古川原さんはいま、この除草ドローンを一緒に開発・量産してくれるメーカーを募集中だ。「知り合いの農家に紹介するとみんな『欲しい』と言ってくださいます。ただ、自分の仕事は製品を作って売ることではなく、野菜を作って売ること。なので、協業してくれる企業を募集中です」

開発やテストはできるものの、商品としての設計や製造はできない。なので、そこが得意なメーカーの方に作って頂いて、低コストで使えるものを普及させたい、というのが古川原さんの今後の目標だ。

そのきっかけとして、農業ベンチャーを対象とした「アグリテックグランプリ2021」にて、三井化学賞を受賞。注目度の高さと実用性の高さはすでに評価されている。

スマート農業は、一部の研究者や巨大企業が巨額の投資をし、生産者を対象として儲けるビジネスではない。一次産業の担い手である生産者の課題を、テクノロジーを用いて解決し、持続可能な農業と社会を築くことにある。

古川原さんが小型除草ドローンによって目指す世界も同じ。シンプルだけれど実際にやってみると大変な作業を肩代わりする。修行のように有機農業の技術を学ぶことも大切かもしれないが、一人ひとりが理想とする農業を実現するための障壁を取り除く古川原さんのような取り組みから、日本の有機農業はもっともっと広まっていくのではないだろうか。

JFTファーム株式会社(古川原農園)

https://aromafulvege.com/

海津 裕|東京大学

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/people/people003452.html

アグリテックグランプリ2021

https://techplanter.com/2021/09/21/atg2021/

SHARE