個人農家が使いやすいアプリから農業ITプラットフォームへ──「アグリハブ」が見据える未来

数年前には「個人農家向けの農業アプリ」と紹介されていたサービスが、提供開始からわずか5年の今では利用者数3万人を越え、今夏からは大規模水稲生産者への対応を開始した。農業アプリ「アグリハブ」のことである。

東京都調布市で農家を営む元ITエンジニアの伊藤彰一さんが、その技術を生かして、自身が使うために開発したアプリとして知られている。2023年9月現在の「アグリハブ」は、作業・農薬・施肥管理が誰でも簡単にできるアプリであり、特別栽培やGAPにも対応。ほとんどすべての機能を無料で利用できる。

だが、「アグリハブ」がリリースされる以前から、類似の営農支援アプリやサービスは存在していた。「アグリハブ」は後発だ。それでもなぜ「アグリハブ」がこれほど支持されているのだろうか? レビューサイトの評価は上々だが、本当に使いやすいのだろうか?

そこで今回、農業生産者でもありつつ「アグリハブ」のアプリ開発者、そしてサービス提供会社株式会社Agrihub代表取締役を務める伊藤さんに、「アグリハブ」の開発経緯から将来像まで、お話をうかがった。

伊藤彰一さんは、株式会社Agrihub 代表取締役であり、エンジニアとして自身で開発を行っている

伊藤彰一さんは、株式会社Agrihub 代表取締役であり、エンジニアとして自身で開発を行っている

伊藤さんが元ITエンジニアだったという話は、ご存じの方も多いことだろう。JASDAQ上場企業のエンジニアとして、大手企業向けシステム開発を担当。スタートアップに転職後はウェブアプリ開発に携わった。2016年からは父親のもとで就農。現在まで農業生産者でありつつ「アグリハブ」の開発を続けている。

農業生産者としては、東京都調布市の約1haの圃場で都市型農業を営む。季節の野菜を、学校給食をメインに出荷しており、直売所や近隣店舗への直売も行う。農業体験にも力を入れているほか、レンタル農園として貸し出している。

伊藤さんが「アグリハブ」を作ろうと決意したきっかけは、煩雑な農薬管理を簡単にしたい、という思いだった。

「大前提として手書きというか紙媒体が嫌いで(笑)。使用する農薬を調べるのに、百科事典みたいに分厚い冊子をパラパラめくって……最初のうちは30分くらいかかりました。農薬の使用履歴は手書きで書式に記入する。これは耐えられないと思っていろいろなアプリを使ってみましたが、どれも使いにくかった。それなら自分のために自分が使いやすいものを作ろうと決めたのです」

伊藤さんは年間を通じて、少量多品種の野菜を栽培している。それが「アグリハブ」成功の一つの鍵となった。

先行他社は、多少の違いはあれど、主対象は水稲、それも大規模生産者である。米は品目がたった一つであり、作期に渡って行われる作業パターンも定型だ。田植はおおむね5月に行われるし、農薬散布の時期や回数もパターン化されている。

ところが野菜は違う。特に個人生産者や小規模生産者で品目が多岐にわたる場合、品目ごとに播種、施肥、農薬散布がそれぞれに発生する。

特に面倒なのが農薬管理だ。一つの作でさまざまなタイミングで農薬散布を複数回行ううえ、別の農薬を使うこともある。そのうえ、たとえばトマトとピーマンなどの複数の作物を同時に育てていれば、両方の作物に一気に農薬を散布したい、というシーンがでてくる。ところが、品目により農薬のルールは違う。

そこで「アグリハブ」では、品目を横断して農薬管理ができるようにした。こうした機能は、米を主対象とした多くの既存のアプリでは、搭載されていなかった。必要とされていなかったのだから、当然といえば当然だ。

ひとつの殺虫剤を複数の作物に使用している場合も、「アグリハブ」に使用履歴を登録しておけば複数の品目で安全に使用できる

ひとつの殺虫剤を複数の作物に使用している場合も、「アグリハブ」に使用履歴を登録しておけば複数の品目で安全に使用できる

「お米は大規模農家も多いし、アプリの構造もシンプルなので、アプリ開発企業とすれば収益化もしやすい(笑)。だから他社がお米から入ったのは当然のことだと思います。ただ、お米を主対象として開発されたアプリを多品目の野菜農家が使うのは難しい。そもそも仕組みが違いすぎるのです」と伊藤さんは断言する。

大規模水稲生産者であれば、作業者が手書きでメモを残しておき、後で事務選任スタッフが入力する、という方法がとれる。システムに必要なさまざまな設定を選任スタッフに任せることも可能だ。ところがそれは、個人農家や小規模生産者にとっては不可能に近い。

そこで「アグリハブ」は操作性にこだわった。最初に自身が所有する農薬を登録すれば、後はアプリが引き受けてくれる。記録をつける時も、数回ポチポチ押すだけ。文字入力もほぼ不要だ。

伊藤さん自慢の「アグリハブ」の機能は農薬検索。自身の経験=長時間かけて分厚い紙の資料を調べた苦痛を排除すべく搭載した。

また、RACコードの自動判定も便利な機能だ。過去の農薬散布履歴をアプリが判断することで、今は使わない方がいい農薬の横に「待て」という「手」が表示される。IPM(Integrated Pest Management:総合的有害生物管理)は最近普及しつつあるが、その肝となるRACコードは農薬のラベルに書いていないことが多い。「アグリハブ」画面上の「手」を見ながら農薬を選んでいけば、IPMに則った薬剤散布を自動的に行うことができる。

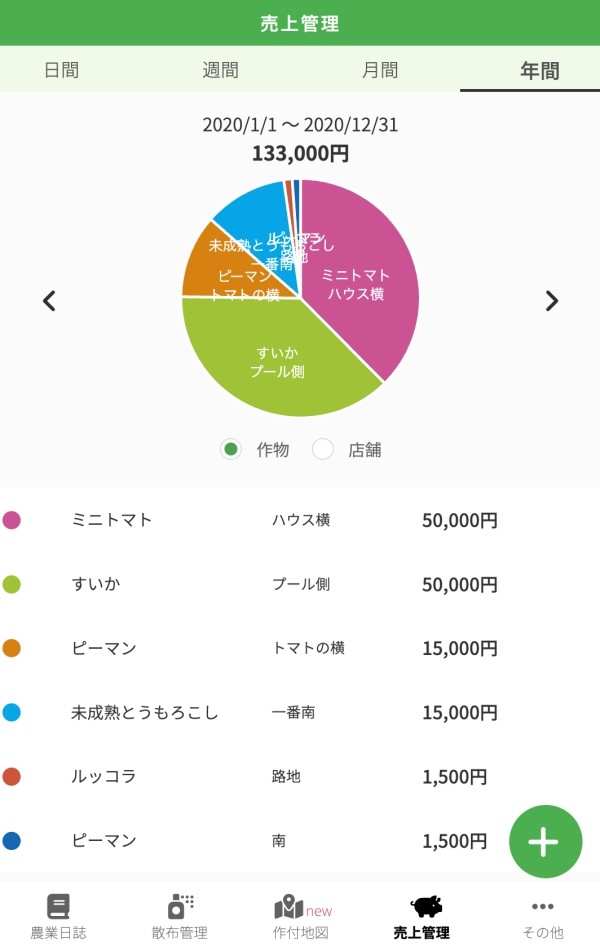

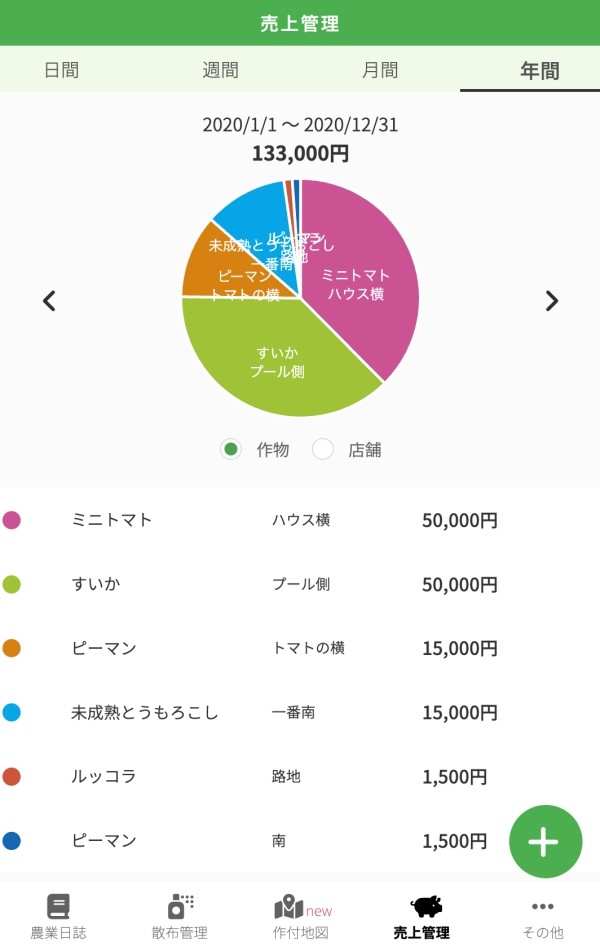

最初に手持ちの農薬を登録さえしておけば、農薬使用量を自動計算してくれるうえ、農薬の単価も設定しておけば、金額まで出してくれる。売上管理機能まで使えば、いくらで売れて経費がいくらだったのか、までがわかる。

「売上管理」で品目ごとの売上を登録すれば、売上から今後の営農計画も立てやすくなる

「売上管理」で品目ごとの売上を登録すれば、売上から今後の営農計画も立てやすくなる

「散布管理」では、過去に散布した履歴から、使用を控えるべき農薬などを参照できる

「散布管理」では、過去に散布した履歴から、使用を控えるべき農薬などを参照できる

伊藤さんはユーザーとなる農業生産者が必要となる機能を、一つ一つ自身の農業経験に落とし込み、迅速に機能追加してきた。その結果、現在の「アグリハブ」は、肥料管理・売上管理・データ分析、そして作業者が複数名いる場合の予定管理も可能など、アプリ一つで必要な記録が完結する農業アプリへと進化した。

特に、新たに追加した特別栽培への対応は、JAに喜ばれた機能だ。最初に設定さえ行えば、あとは自動で農業生産者が特別栽培の規定に従って管理・記録ができる。

たとえば、特定の農薬を使おうとしたら「それはダメですよ!」と警告が出る親切設計だから、農業生産者はリアルタイムで確認しながら農薬を決めて、記録まで可能。JAにとっては、複雑だった特栽適合チェックを飛躍的に省力化できる。

JAへの生産記録の共有に使える「アグリハブクラウド」は新たにリリースされた新サービス。生産者にとっては生産記録簿の提出を不要としてくれる、JA職員にとっては農薬使用履歴チェックを省力化してくれる画期的なサービスとして、全国のJAでも利用され始めている。

JAで導入されている「アグリハブ」の画面

JAで導入されている「アグリハブ」の画面

一般的な農業アプリは、農業生産者に記録させた後に内容をチェックする、という仕組みだった。そのため、農薬を撒き終えた後に入力したら、極端な場合「ダメですよ、全部出荷できません……」となってしまうこともあり得る。

一方で「アグリハブ」は対話型である。農薬を撒く前にアプリを開くことで、未然に誤使用を防ぐことができる。「アグリハブ」ユーザーは、撒く前に「どうしようかな?」とアプリを開く。記録することが目的ではなく、アドバイスを受けて使う農薬を判断できる。アプリに営農コンサルタントが入っていると考えればわかりやすい。

思えば、農業用アプリの一番の課題は「記録するのが面倒!」からの脱却であった。また、たとえ記録されていても、それを農業生産者やJAが便利に整理したり呼び出したりして使えていないことも課題となっていた。

「記録することを出発点と考えると、『アグリハブ』は警告が出たりアドバイスがもらえるから、作業前に自然とアプリを開いてもらえる。記録はあくまでついで、という形です。しかも、記録されたデータが生きるように設計しているから、使えば使うほど便利だと感じていただけるはずです」と、伊藤さんは利便性の高さに自信を示す。

農薬情報としては、適切な使用量なども参照できる

農薬情報としては、適切な使用量なども参照できる

「アグリハブ」は、生産者自身に記録させるという障壁を、ユーザーフレンドリーな設計にすることで乗り越えた。自然と記録したくなる仕組みにした。

他社アプリでは、アプリを開いた状態の作業者が作業現場に行くと、いつ・誰が・どの圃場で作業したのかをスマホのGPSなどを活用して自動判定して記録の下書きをしてくれる機能がある。これはアプリに作業者の労務管理を求めるある程度の規模の生産者なら、極めて有用な機能だ。さらには、手動での数値入力や選択ではなく音声入力に対応するなど、他社のアプリも着々と進化している。

ただ、そういった先進的な競合サービスとの関係性については、伊藤さんは冷静に分析している。

「自動で下書き記録してくれる機能やトラクター連携は、大規模農園の労働を管理するために作られた他社アプリにとっては必要なんでしょう。ですが『アグリハブ』はそもそも労務管理が目的ではなく、農業生産者が、自分で作物を作っていく上で絶対に必要なことを、簡単・確実に記録でき、過去を振り返って、次の栽培に生かすことができる──そこから始まったサービスです。最初から、労働を管理する機能に着目して機能を作ってしまうと、どうしても大規模農業生産者向けになります。

一方で、『アグリハブ』は小さな生産者のニーズから少しずつ便利な機能を追加・進化して、結果として競合アプリが有するほとんどの機能を有し、そしていよいよ、小規模農家のニーズだけでなく、大規模農業生産者のニーズにも対応すべき段階に入ってきたのです」

日々機能開発を続けている「アグリハブ」が今秋、大きな進化を果たした。地図上からアプリのさまざまな機能にアクセスできる新機能として「農作業マップ」を追加したのだ。

これにより、従来は文字でしか確認できなかった各種情報を地図上から視覚的に管理できるようになり、圃場での作業・予定管理の利便性を大幅に向上させることができる。

マップ上で圃場を指定しておけば、作業状況や播種からの時間経過などをひとめで参照できる

マップ上で圃場を指定しておけば、作業状況や播種からの時間経過などをひとめで参照できる

個人や小規模農業生産者は、圃場枚数が少ない割に品目が多い。大規模農業生産者は圧倒的に圃場枚数が多く、100枚越えも普通だ。そこに対応することで、いよいよ大規模農業生産者、また個人であっても多くの圃場を管理する水稲生産者に、「アグリハブ」が普及する可能性が高まった。

それでも、2020年の基幹的農業従事者数は136万人(農水省発表)である。「アグリハブ」の利用者数は3万3000人を越えたというが、それでも3%にも満たない、とも言える。個人ユーザーは着実に増えており、大規模農業生産者に向けた農作業マップも搭載した。JAとの連携を行うことができる「アグリハブクラウド」も登場している。いよいよ普及期に入るのではないか、と問うと、伊藤さんは思いのほか冷静だった。

「これまでは『ITに興味があり、自分でアプリを見つけられる人に使ってもらう』という段階でした。今、アグリハブは『使ってもらえれば、確実に手放せないアプリ』にまで作り込むことができています。次は、『ITに興味がなく、アプリを見つけられない』という人にまでどう知ってもらうのか、が問題です。そこは悩んでいるところです。

今後、多くの人に知ってもらい、さらに利用者層が増えることでいろいろな意見が来ると思います。けれど、言われるがままに無駄に多くの機能をつけてはダメだと思っています。本当に必要とするシンプルな機能だけを追加したい。余計な機能を搭載して使いにくいアプリにはしたくありません。そういう意味では、『農作業マップ』の追加は大規模農業生産者にとっては肝となる機能で、意味のある進化です。これが普及のきっかけになってくれたらうれしいですね」

最後に、「アフリハブ」の未来について質問してみた。伊藤さんは「アグリハブ」を、どのように育てて行こうとしているのだろうか?

「起業したときから言い続けているのですが、『アグリハブ』を『農業のハブ』にしたい。それで『アグリハブ』と名付けているんですよ。農業界の現場はいまだに不便です。紙でのやりとりが当たり前で、データ連携なんか全くない世界です。いろいろなアプリはあるけど、登録されたデータはそれぞれのアプリの中にあって、一元化したくても簡単には連携できません。農業資材の購入もFAXとか。 メーカーや商社は、いまだに農業専門の新聞などに広告を出しています。

つまり、これだけ世界でITが普及しているのに、農業にはまだ誰もが使うITツールが存在しないんです。だから農機の連携も遅々として進まないし、自動化も進まない。

誰かが農業におけるITの巨人になり、『ITプラットフォーム』を作らなきゃいけない。そのためにも『アグリハブ』では短期的な利益ではなく、ユーザー数30万人を目指すことにしています。ユーザー数30万人というITプラットフォームを実現すれば、農業メーカーがそこに連携するメリットが生まれます。農業資材の購入、トレーサビリティ、収穫予測……なんでもできるようになる。農業ITプラットフォームを誰かが作らないと、農業界は変わりません。それを『アグリハブ』はやりたいのです。

これまでに進めてきた機能追加・改善は、その大きな目的に向かってのことでもあります。現在はまだ、他社さんとのデータ連携に即対応できるだけの体力はありませんが、早く取り組んでいきたいんです」

「アグリハブ」はさまざまな農業関係者のハブになることを目指している

「アグリハブ」はさまざまな農業関係者のハブになることを目指している

「アグリハブ」を農業ITプラットフォームにまで育てるという壮大な目標を語ってくれた伊藤さんだが、「アグリハブ」は短期的な利益だけを求めないという方針だ。それはシンプルに、ITで便利な農業界で生涯自分自身も農家を続けていたいから。

「『アグリハブ』は、農家の利便性を向上するために作りました。ですので、『アグリハブ』で目先の利益を上げようとは思っていません。それよりも、『アグリハブ』を早く普及して、農業界を変えることが一番だと思っています。私自身、不便な農業界が嫌なので(笑)。仮に『アグリハブ』が農業ITプラットフォームに育ったとしても、農家は辞めません。もっと農業を楽にできるように農業界を変えて、純粋に農業を楽しみたいのです」

伊藤さんの農業愛こそが、「アグリハブ」を進化させる原動力なのかもしれない。「アグリハブ」のさらなる進化に期待しつつ、筆を置くことにしよう。

アグリハブ

https://www.agrihub-solution.com/

東京都調布市で農家を営む元ITエンジニアの伊藤彰一さんが、その技術を生かして、自身が使うために開発したアプリとして知られている。2023年9月現在の「アグリハブ」は、作業・農薬・施肥管理が誰でも簡単にできるアプリであり、特別栽培やGAPにも対応。ほとんどすべての機能を無料で利用できる。

だが、「アグリハブ」がリリースされる以前から、類似の営農支援アプリやサービスは存在していた。「アグリハブ」は後発だ。それでもなぜ「アグリハブ」がこれほど支持されているのだろうか? レビューサイトの評価は上々だが、本当に使いやすいのだろうか?

そこで今回、農業生産者でもありつつ「アグリハブ」のアプリ開発者、そしてサービス提供会社株式会社Agrihub代表取締役を務める伊藤さんに、「アグリハブ」の開発経緯から将来像まで、お話をうかがった。

伊藤彰一さんは、株式会社Agrihub 代表取締役であり、エンジニアとして自身で開発を行っている

伊藤彰一さんは、株式会社Agrihub 代表取締役であり、エンジニアとして自身で開発を行っている「農家」の栽培記録・農薬管理を楽にしたい

伊藤さんが元ITエンジニアだったという話は、ご存じの方も多いことだろう。JASDAQ上場企業のエンジニアとして、大手企業向けシステム開発を担当。スタートアップに転職後はウェブアプリ開発に携わった。2016年からは父親のもとで就農。現在まで農業生産者でありつつ「アグリハブ」の開発を続けている。

農業生産者としては、東京都調布市の約1haの圃場で都市型農業を営む。季節の野菜を、学校給食をメインに出荷しており、直売所や近隣店舗への直売も行う。農業体験にも力を入れているほか、レンタル農園として貸し出している。

伊藤さんが「アグリハブ」を作ろうと決意したきっかけは、煩雑な農薬管理を簡単にしたい、という思いだった。

「大前提として手書きというか紙媒体が嫌いで(笑)。使用する農薬を調べるのに、百科事典みたいに分厚い冊子をパラパラめくって……最初のうちは30分くらいかかりました。農薬の使用履歴は手書きで書式に記入する。これは耐えられないと思っていろいろなアプリを使ってみましたが、どれも使いにくかった。それなら自分のために自分が使いやすいものを作ろうと決めたのです」

伊藤さんは年間を通じて、少量多品種の野菜を栽培している。それが「アグリハブ」成功の一つの鍵となった。

先行他社は、多少の違いはあれど、主対象は水稲、それも大規模生産者である。米は品目がたった一つであり、作期に渡って行われる作業パターンも定型だ。田植はおおむね5月に行われるし、農薬散布の時期や回数もパターン化されている。

ところが野菜は違う。特に個人生産者や小規模生産者で品目が多岐にわたる場合、品目ごとに播種、施肥、農薬散布がそれぞれに発生する。

特に面倒なのが農薬管理だ。一つの作でさまざまなタイミングで農薬散布を複数回行ううえ、別の農薬を使うこともある。そのうえ、たとえばトマトとピーマンなどの複数の作物を同時に育てていれば、両方の作物に一気に農薬を散布したい、というシーンがでてくる。ところが、品目により農薬のルールは違う。

そこで「アグリハブ」では、品目を横断して農薬管理ができるようにした。こうした機能は、米を主対象とした多くの既存のアプリでは、搭載されていなかった。必要とされていなかったのだから、当然といえば当然だ。

ひとつの殺虫剤を複数の作物に使用している場合も、「アグリハブ」に使用履歴を登録しておけば複数の品目で安全に使用できる

ひとつの殺虫剤を複数の作物に使用している場合も、「アグリハブ」に使用履歴を登録しておけば複数の品目で安全に使用できる「お米は大規模農家も多いし、アプリの構造もシンプルなので、アプリ開発企業とすれば収益化もしやすい(笑)。だから他社がお米から入ったのは当然のことだと思います。ただ、お米を主対象として開発されたアプリを多品目の野菜農家が使うのは難しい。そもそも仕組みが違いすぎるのです」と伊藤さんは断言する。

多くの生産者が面倒だと感じていた農薬管理を自動化しアドバイスする

大規模水稲生産者であれば、作業者が手書きでメモを残しておき、後で事務選任スタッフが入力する、という方法がとれる。システムに必要なさまざまな設定を選任スタッフに任せることも可能だ。ところがそれは、個人農家や小規模生産者にとっては不可能に近い。

そこで「アグリハブ」は操作性にこだわった。最初に自身が所有する農薬を登録すれば、後はアプリが引き受けてくれる。記録をつける時も、数回ポチポチ押すだけ。文字入力もほぼ不要だ。

伊藤さん自慢の「アグリハブ」の機能は農薬検索。自身の経験=長時間かけて分厚い紙の資料を調べた苦痛を排除すべく搭載した。

また、RACコードの自動判定も便利な機能だ。過去の農薬散布履歴をアプリが判断することで、今は使わない方がいい農薬の横に「待て」という「手」が表示される。IPM(Integrated Pest Management:総合的有害生物管理)は最近普及しつつあるが、その肝となるRACコードは農薬のラベルに書いていないことが多い。「アグリハブ」画面上の「手」を見ながら農薬を選んでいけば、IPMに則った薬剤散布を自動的に行うことができる。

最初に手持ちの農薬を登録さえしておけば、農薬使用量を自動計算してくれるうえ、農薬の単価も設定しておけば、金額まで出してくれる。売上管理機能まで使えば、いくらで売れて経費がいくらだったのか、までがわかる。

「売上管理」で品目ごとの売上を登録すれば、売上から今後の営農計画も立てやすくなる

「売上管理」で品目ごとの売上を登録すれば、売上から今後の営農計画も立てやすくなる 「散布管理」では、過去に散布した履歴から、使用を控えるべき農薬などを参照できる

「散布管理」では、過去に散布した履歴から、使用を控えるべき農薬などを参照できる伊藤さんはユーザーとなる農業生産者が必要となる機能を、一つ一つ自身の農業経験に落とし込み、迅速に機能追加してきた。その結果、現在の「アグリハブ」は、肥料管理・売上管理・データ分析、そして作業者が複数名いる場合の予定管理も可能など、アプリ一つで必要な記録が完結する農業アプリへと進化した。

特に、新たに追加した特別栽培への対応は、JAに喜ばれた機能だ。最初に設定さえ行えば、あとは自動で農業生産者が特別栽培の規定に従って管理・記録ができる。

たとえば、特定の農薬を使おうとしたら「それはダメですよ!」と警告が出る親切設計だから、農業生産者はリアルタイムで確認しながら農薬を決めて、記録まで可能。JAにとっては、複雑だった特栽適合チェックを飛躍的に省力化できる。

JAへの生産記録の共有に使える「アグリハブクラウド」は新たにリリースされた新サービス。生産者にとっては生産記録簿の提出を不要としてくれる、JA職員にとっては農薬使用履歴チェックを省力化してくれる画期的なサービスとして、全国のJAでも利用され始めている。

JAで導入されている「アグリハブ」の画面

JAで導入されている「アグリハブ」の画面警告が出る。アドバイスを貰える。だから自然とアプリを開き記録する

一般的な農業アプリは、農業生産者に記録させた後に内容をチェックする、という仕組みだった。そのため、農薬を撒き終えた後に入力したら、極端な場合「ダメですよ、全部出荷できません……」となってしまうこともあり得る。

一方で「アグリハブ」は対話型である。農薬を撒く前にアプリを開くことで、未然に誤使用を防ぐことができる。「アグリハブ」ユーザーは、撒く前に「どうしようかな?」とアプリを開く。記録することが目的ではなく、アドバイスを受けて使う農薬を判断できる。アプリに営農コンサルタントが入っていると考えればわかりやすい。

思えば、農業用アプリの一番の課題は「記録するのが面倒!」からの脱却であった。また、たとえ記録されていても、それを農業生産者やJAが便利に整理したり呼び出したりして使えていないことも課題となっていた。

「記録することを出発点と考えると、『アグリハブ』は警告が出たりアドバイスがもらえるから、作業前に自然とアプリを開いてもらえる。記録はあくまでついで、という形です。しかも、記録されたデータが生きるように設計しているから、使えば使うほど便利だと感じていただけるはずです」と、伊藤さんは利便性の高さに自信を示す。

農薬情報としては、適切な使用量なども参照できる

農薬情報としては、適切な使用量なども参照できる「アグリハブ」は、生産者自身に記録させるという障壁を、ユーザーフレンドリーな設計にすることで乗り越えた。自然と記録したくなる仕組みにした。

他社アプリでは、アプリを開いた状態の作業者が作業現場に行くと、いつ・誰が・どの圃場で作業したのかをスマホのGPSなどを活用して自動判定して記録の下書きをしてくれる機能がある。これはアプリに作業者の労務管理を求めるある程度の規模の生産者なら、極めて有用な機能だ。さらには、手動での数値入力や選択ではなく音声入力に対応するなど、他社のアプリも着々と進化している。

ただ、そういった先進的な競合サービスとの関係性については、伊藤さんは冷静に分析している。

「自動で下書き記録してくれる機能やトラクター連携は、大規模農園の労働を管理するために作られた他社アプリにとっては必要なんでしょう。ですが『アグリハブ』はそもそも労務管理が目的ではなく、農業生産者が、自分で作物を作っていく上で絶対に必要なことを、簡単・確実に記録でき、過去を振り返って、次の栽培に生かすことができる──そこから始まったサービスです。最初から、労働を管理する機能に着目して機能を作ってしまうと、どうしても大規模農業生産者向けになります。

一方で、『アグリハブ』は小さな生産者のニーズから少しずつ便利な機能を追加・進化して、結果として競合アプリが有するほとんどの機能を有し、そしていよいよ、小規模農家のニーズだけでなく、大規模農業生産者のニーズにも対応すべき段階に入ってきたのです」

中小農家の悩みを知るからこそ、大規模生産者にも対応できる

日々機能開発を続けている「アグリハブ」が今秋、大きな進化を果たした。地図上からアプリのさまざまな機能にアクセスできる新機能として「農作業マップ」を追加したのだ。

これにより、従来は文字でしか確認できなかった各種情報を地図上から視覚的に管理できるようになり、圃場での作業・予定管理の利便性を大幅に向上させることができる。

マップ上で圃場を指定しておけば、作業状況や播種からの時間経過などをひとめで参照できる

マップ上で圃場を指定しておけば、作業状況や播種からの時間経過などをひとめで参照できる個人や小規模農業生産者は、圃場枚数が少ない割に品目が多い。大規模農業生産者は圧倒的に圃場枚数が多く、100枚越えも普通だ。そこに対応することで、いよいよ大規模農業生産者、また個人であっても多くの圃場を管理する水稲生産者に、「アグリハブ」が普及する可能性が高まった。

それでも、2020年の基幹的農業従事者数は136万人(農水省発表)である。「アグリハブ」の利用者数は3万3000人を越えたというが、それでも3%にも満たない、とも言える。個人ユーザーは着実に増えており、大規模農業生産者に向けた農作業マップも搭載した。JAとの連携を行うことができる「アグリハブクラウド」も登場している。いよいよ普及期に入るのではないか、と問うと、伊藤さんは思いのほか冷静だった。

「これまでは『ITに興味があり、自分でアプリを見つけられる人に使ってもらう』という段階でした。今、アグリハブは『使ってもらえれば、確実に手放せないアプリ』にまで作り込むことができています。次は、『ITに興味がなく、アプリを見つけられない』という人にまでどう知ってもらうのか、が問題です。そこは悩んでいるところです。

今後、多くの人に知ってもらい、さらに利用者層が増えることでいろいろな意見が来ると思います。けれど、言われるがままに無駄に多くの機能をつけてはダメだと思っています。本当に必要とするシンプルな機能だけを追加したい。余計な機能を搭載して使いにくいアプリにはしたくありません。そういう意味では、『農作業マップ』の追加は大規模農業生産者にとっては肝となる機能で、意味のある進化です。これが普及のきっかけになってくれたらうれしいですね」

将来はあらゆるデータ・情報がつながる「農業のハブ」に

最後に、「アフリハブ」の未来について質問してみた。伊藤さんは「アグリハブ」を、どのように育てて行こうとしているのだろうか?

「起業したときから言い続けているのですが、『アグリハブ』を『農業のハブ』にしたい。それで『アグリハブ』と名付けているんですよ。農業界の現場はいまだに不便です。紙でのやりとりが当たり前で、データ連携なんか全くない世界です。いろいろなアプリはあるけど、登録されたデータはそれぞれのアプリの中にあって、一元化したくても簡単には連携できません。農業資材の購入もFAXとか。 メーカーや商社は、いまだに農業専門の新聞などに広告を出しています。

つまり、これだけ世界でITが普及しているのに、農業にはまだ誰もが使うITツールが存在しないんです。だから農機の連携も遅々として進まないし、自動化も進まない。

誰かが農業におけるITの巨人になり、『ITプラットフォーム』を作らなきゃいけない。そのためにも『アグリハブ』では短期的な利益ではなく、ユーザー数30万人を目指すことにしています。ユーザー数30万人というITプラットフォームを実現すれば、農業メーカーがそこに連携するメリットが生まれます。農業資材の購入、トレーサビリティ、収穫予測……なんでもできるようになる。農業ITプラットフォームを誰かが作らないと、農業界は変わりません。それを『アグリハブ』はやりたいのです。

これまでに進めてきた機能追加・改善は、その大きな目的に向かってのことでもあります。現在はまだ、他社さんとのデータ連携に即対応できるだけの体力はありませんが、早く取り組んでいきたいんです」

「アグリハブ」はさまざまな農業関係者のハブになることを目指している

「アグリハブ」はさまざまな農業関係者のハブになることを目指している「アグリハブ」を農業ITプラットフォームにまで育てるという壮大な目標を語ってくれた伊藤さんだが、「アグリハブ」は短期的な利益だけを求めないという方針だ。それはシンプルに、ITで便利な農業界で生涯自分自身も農家を続けていたいから。

「『アグリハブ』は、農家の利便性を向上するために作りました。ですので、『アグリハブ』で目先の利益を上げようとは思っていません。それよりも、『アグリハブ』を早く普及して、農業界を変えることが一番だと思っています。私自身、不便な農業界が嫌なので(笑)。仮に『アグリハブ』が農業ITプラットフォームに育ったとしても、農家は辞めません。もっと農業を楽にできるように農業界を変えて、純粋に農業を楽しみたいのです」

伊藤さんの農業愛こそが、「アグリハブ」を進化させる原動力なのかもしれない。「アグリハブ」のさらなる進化に期待しつつ、筆を置くことにしよう。

アグリハブ

https://www.agrihub-solution.com/

SHARE