実は意外と多い「半農半漁」という生き方 〜半農半X 副業・複業のススメ

半農半X研究所代表の塩見直紀氏は「持続可能な小さな農業をベースに天与の才を活かした仕事、天職を行う」「農がXを、Xが農を触発し、相乗効果をもたらす」という“半農半X(エックス=天職)”というライフスタイルを提唱しています。

私は長年、「半農半漁」という生き方を研究してきました。農業と同時に漁業にも携わるという「半農半X」のひとつです。その理由には、持続可能な漁業を営むために、農業も必要という事情があります。

今回は、そんな「半農半漁」の事例をご紹介したいと思います。

小学校の教科書などでは、瀬戸内海地域を代表例として取り上げているようですが、全国には他にも農業と漁業を兼業して、個別経営体として安定した収入を得ている事例があります。

たとえば、茨城県鹿島灘地区は、「鹿島灘ハマグリ」の“資源管理型漁業”の優良事例として全国的に知られています。資源管理の合意形成がうまくいった背景には、多くの漁業者が農業を兼業しており、漁業外からの収入が得られていることが大きく影響しています。

この“資源管理型漁業”とは、水産資源を持続的に利用していくために、漁業者が漁期・漁獲量などを自主規制して管理することで、経営の安定化を目指している漁業のことを言います。

ほかにも、ホッキガイの資源管理型漁業を実施している福島県磯部地区(現在の相馬市南東部)の漁業者は果樹栽培(ナシ)を、静岡県駿河湾のサクラエビ漁業者は茶栽培を兼業しています。

また三重県では、漁船漁業と果樹栽培(ミカン)、養殖業(真珠・魚類)との三種を兼業している地区もあります。一業種だけでも十分生活できますが、三業種全部が当たった年は笑いが止まらないという話を聞いたことがあります。

全国的に見ても、資源管理型漁業が成功している地区では漁業以外から収入を得ている事例が多いようです。例えば、 横浜市漁協柴支所のシャコ漁業者はアパートや駐車場の経営を、東京湾で漁業を行っている漁業者の中にはマンションのオーナーという方もいるようです。

資源管理型漁業を行っているのは日本だけではありません。タイ中南部のチュンポン県のある漁村では、兵庫県たつの市にある岩見漁業協同組合友水会が取り組んでいる「ガザミふやそう会」をモデルにし、「カニ類資源保護プロジェクト」として卵を持った雌カニの保護活動などを行っています。これにより資源量が増大、漁獲も安定するなど着実に成果を上げています。このプロジェクトに参加している漁業者も、養殖業と農業を兼業しています。

資源管理型漁業は「我慢の漁業」ともいわれ、漁業者の“操業したい”という欲求を抑えるのには漁業以外の副収入が必要不可欠であり、漁家の兼業化・複業化は、漁業経営体を安定させるために有効な手段であると考えられます。

現在、漁業を象徴する枕詞として「魚価安」「従事者の高齢化」「後継者・担い手不足」「燃油高騰」などの言葉が使われています。先行き不透明な時期だからこそ、漁業以外の副業・複業を持って、本来の漁業経営を活かす工夫を考えることは大切なことだと思います。

農業では「従事者の高齢化」「後継者・担い手不足」が叫ばれていますが、実は農家数が微増しています。

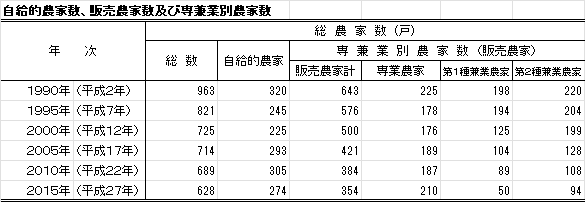

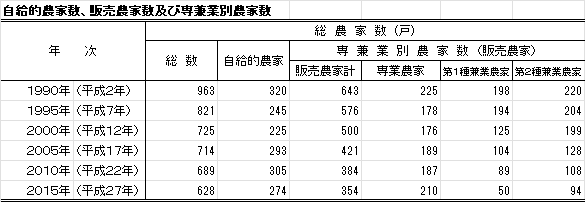

国の「農林業センサス」では、経営耕作面積が30アール以上かつ農産物販売金額が50万円以上の農家を「販売農家」とし、それ未満の経営規模の農家を「自給的農家」と区分しています。さらに、「自給的農家」も経営耕作面積が10アール以上かつ農産物販売金額が15万円以上という基準が設けられ、その基準を満たさない経営規模の農家は、統計上の農家数には出てきません。

実際に「農林業センサス」を見ると、全国の専業農家数は、2000年が176軒、2005年が189軒、2010年が187年、2015年が210軒と微増傾向にあります。

注 1)自給的農家とは、経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいいます 2)販売農家とは、経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいいます3)専業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家をいいます4)第1種兼業農家とは、農業所得を主とする兼業農家をいいます5)第2種兼業農家とは、農業所得を従とする兼業農家をいいます

注 1)自給的農家とは、経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいいます 2)販売農家とは、経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいいます3)専業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家をいいます4)第1種兼業農家とは、農業所得を主とする兼業農家をいいます5)第2種兼業農家とは、農業所得を従とする兼業農家をいいます

二十数年前、農文協が発刊している「現代農業」という雑誌で、“定年帰農”というテーマを取り上げて話題になりました。定年退職した後に実家や故郷に戻り、親などから継承した田畑で小規模な農業を営む人は増えています(かく言う私もそのひとりです)。

この国の統計基準に当てはめると、「農業を兼業している漁業者」は小規模農家に分類されるので統計に出てきません。さらに漁業センサスでは、農家が漁業を兼業していても「海上作業従事日数が30日未満の漁業経営体」は除かれるので統計には出てきません。

実際に小規模農家が大規模漁家、小規模漁家が大規模農家という事例もあります。仮に農業で年収500万円、漁業で年収500万円、合わせて年収1000万円という十分な収入があっても、国の統計基準ではそれぞれ別に取り扱われているのです。

ただし、農家と比べて漁家は新規参入しにくいという、業界の構造的な事情があります。

農業は、土地を借りて新規就業することができますが、漁業は“漁業協同組合に加入する”という高いハードルがあります。非漁家・漁業外の方が、塩見さんが提唱している「半農半X」の“X”部分に「漁」を入れるために漁業に参入することは、現状とても難しいと思われます。

漁業を営んでいる方が農業に新規参入する方が簡単かもしれません。すると「家庭内分業」が行えます。例えば、高齢になった親(祖父)は、漁業を引退して農業に参入。子息は祖父が栽培した野菜と、父が漁獲した魚を加工して、インターネットで販売するという“6次産業”に取り組むというのはいかがでしょう。

近年、農業外から新規就農する人が増加していますが、小規模な農業だけで生計を維持することはたやすくはありません。持続可能な農業を営むためには、農業以外の副業・複業を持ち、個別経営体として収入を安定させることをおススメします。

塩見さんが提唱する「半農半X」では、「X」にあたる副業・複業の部分は人それぞれ。自給的農業をしながら「半農半ライター」「半農半ミュージシャン」「半農半介護ヘルパー」など様々なスタイルが考えられます。

『半農半Xという生き方』(ソニー・マガジンズ新書 著・塩見直紀)には「小さい農業」を営みながら、自分が大好きで、心からやりたいと思うことをやっている人たちがたくさん紹介されています。

「自分の時間の半分を使って自分や家族の食糧を自給するための農業を営み、残りの半分の時間で、自分がやりたいこと、やっていきたいと思っていることをやろう」という「半農半X」という生き方は、これから農業を始めるようとする人たちにとってヒントになるのではないでしょうか。

ちなみに、「X」の部分に“漁”を入れたいという方は、漁港があり過疎化により限界集落を抱えている自治体をチェックしてみるといいでしょう。農地や空家の貸し出し、漁業者として移住してくれる人を募集している事例もあります。

認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」など、地方移住を斡旋している団体を通じて情報収集するのが良いと思います。

農業は、太陽(光)、雨(水)、大地(土)の恵みがあれば、食糧を生産できる素晴らしい産業です。半農半Xというかたちから、その産業の担い手を増やすことがこれからの日本に求められています。

私は長年、「半農半漁」という生き方を研究してきました。農業と同時に漁業にも携わるという「半農半X」のひとつです。その理由には、持続可能な漁業を営むために、農業も必要という事情があります。

今回は、そんな「半農半漁」の事例をご紹介したいと思います。

半農半漁が「資源管理型漁業」のために重要な理由

小学校の教科書などでは、瀬戸内海地域を代表例として取り上げているようですが、全国には他にも農業と漁業を兼業して、個別経営体として安定した収入を得ている事例があります。

たとえば、茨城県鹿島灘地区は、「鹿島灘ハマグリ」の“資源管理型漁業”の優良事例として全国的に知られています。資源管理の合意形成がうまくいった背景には、多くの漁業者が農業を兼業しており、漁業外からの収入が得られていることが大きく影響しています。

この“資源管理型漁業”とは、水産資源を持続的に利用していくために、漁業者が漁期・漁獲量などを自主規制して管理することで、経営の安定化を目指している漁業のことを言います。

ほかにも、ホッキガイの資源管理型漁業を実施している福島県磯部地区(現在の相馬市南東部)の漁業者は果樹栽培(ナシ)を、静岡県駿河湾のサクラエビ漁業者は茶栽培を兼業しています。

また三重県では、漁船漁業と果樹栽培(ミカン)、養殖業(真珠・魚類)との三種を兼業している地区もあります。一業種だけでも十分生活できますが、三業種全部が当たった年は笑いが止まらないという話を聞いたことがあります。

全国的に見ても、資源管理型漁業が成功している地区では漁業以外から収入を得ている事例が多いようです。例えば、 横浜市漁協柴支所のシャコ漁業者はアパートや駐車場の経営を、東京湾で漁業を行っている漁業者の中にはマンションのオーナーという方もいるようです。

資源管理型漁業を行っているのは日本だけではありません。タイ中南部のチュンポン県のある漁村では、兵庫県たつの市にある岩見漁業協同組合友水会が取り組んでいる「ガザミふやそう会」をモデルにし、「カニ類資源保護プロジェクト」として卵を持った雌カニの保護活動などを行っています。これにより資源量が増大、漁獲も安定するなど着実に成果を上げています。このプロジェクトに参加している漁業者も、養殖業と農業を兼業しています。

資源管理型漁業は「我慢の漁業」ともいわれ、漁業者の“操業したい”という欲求を抑えるのには漁業以外の副収入が必要不可欠であり、漁家の兼業化・複業化は、漁業経営体を安定させるために有効な手段であると考えられます。

現在、漁業を象徴する枕詞として「魚価安」「従事者の高齢化」「後継者・担い手不足」「燃油高騰」などの言葉が使われています。先行き不透明な時期だからこそ、漁業以外の副業・複業を持って、本来の漁業経営を活かす工夫を考えることは大切なことだと思います。

専業以外も含めた「農家数」、実は微増傾向

農業では「従事者の高齢化」「後継者・担い手不足」が叫ばれていますが、実は農家数が微増しています。

国の「農林業センサス」では、経営耕作面積が30アール以上かつ農産物販売金額が50万円以上の農家を「販売農家」とし、それ未満の経営規模の農家を「自給的農家」と区分しています。さらに、「自給的農家」も経営耕作面積が10アール以上かつ農産物販売金額が15万円以上という基準が設けられ、その基準を満たさない経営規模の農家は、統計上の農家数には出てきません。

実際に「農林業センサス」を見ると、全国の専業農家数は、2000年が176軒、2005年が189軒、2010年が187年、2015年が210軒と微増傾向にあります。

注 1)自給的農家とは、経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいいます 2)販売農家とは、経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいいます3)専業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家をいいます4)第1種兼業農家とは、農業所得を主とする兼業農家をいいます5)第2種兼業農家とは、農業所得を従とする兼業農家をいいます

注 1)自給的農家とは、経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいいます 2)販売農家とは、経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいいます3)専業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家をいいます4)第1種兼業農家とは、農業所得を主とする兼業農家をいいます5)第2種兼業農家とは、農業所得を従とする兼業農家をいいます 二十数年前、農文協が発刊している「現代農業」という雑誌で、“定年帰農”というテーマを取り上げて話題になりました。定年退職した後に実家や故郷に戻り、親などから継承した田畑で小規模な農業を営む人は増えています(かく言う私もそのひとりです)。

この国の統計基準に当てはめると、「農業を兼業している漁業者」は小規模農家に分類されるので統計に出てきません。さらに漁業センサスでは、農家が漁業を兼業していても「海上作業従事日数が30日未満の漁業経営体」は除かれるので統計には出てきません。

実際に小規模農家が大規模漁家、小規模漁家が大規模農家という事例もあります。仮に農業で年収500万円、漁業で年収500万円、合わせて年収1000万円という十分な収入があっても、国の統計基準ではそれぞれ別に取り扱われているのです。

「兼業漁家」になりにくい漁業の事情

ただし、農家と比べて漁家は新規参入しにくいという、業界の構造的な事情があります。

農業は、土地を借りて新規就業することができますが、漁業は“漁業協同組合に加入する”という高いハードルがあります。非漁家・漁業外の方が、塩見さんが提唱している「半農半X」の“X”部分に「漁」を入れるために漁業に参入することは、現状とても難しいと思われます。

漁業を営んでいる方が農業に新規参入する方が簡単かもしれません。すると「家庭内分業」が行えます。例えば、高齢になった親(祖父)は、漁業を引退して農業に参入。子息は祖父が栽培した野菜と、父が漁獲した魚を加工して、インターネットで販売するという“6次産業”に取り組むというのはいかがでしょう。

近年、農業外から新規就農する人が増加していますが、小規模な農業だけで生計を維持することはたやすくはありません。持続可能な農業を営むためには、農業以外の副業・複業を持ち、個別経営体として収入を安定させることをおススメします。

塩見さんが提唱する「半農半X」では、「X」にあたる副業・複業の部分は人それぞれ。自給的農業をしながら「半農半ライター」「半農半ミュージシャン」「半農半介護ヘルパー」など様々なスタイルが考えられます。

『半農半Xという生き方』(ソニー・マガジンズ新書 著・塩見直紀)には「小さい農業」を営みながら、自分が大好きで、心からやりたいと思うことをやっている人たちがたくさん紹介されています。

「自分の時間の半分を使って自分や家族の食糧を自給するための農業を営み、残りの半分の時間で、自分がやりたいこと、やっていきたいと思っていることをやろう」という「半農半X」という生き方は、これから農業を始めるようとする人たちにとってヒントになるのではないでしょうか。

ちなみに、「X」の部分に“漁”を入れたいという方は、漁港があり過疎化により限界集落を抱えている自治体をチェックしてみるといいでしょう。農地や空家の貸し出し、漁業者として移住してくれる人を募集している事例もあります。

認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」など、地方移住を斡旋している団体を通じて情報収集するのが良いと思います。

農業は、太陽(光)、雨(水)、大地(土)の恵みがあれば、食糧を生産できる素晴らしい産業です。半農半Xというかたちから、その産業の担い手を増やすことがこれからの日本に求められています。

SHARE