目指すはPDCA型農業 〜クボタ・飯田聡特別技術顧問に聞く【第1回】

「スマート農業とは何か」と問われたとき、農機メーカー最大手の株式会社クボタが構築している一連のサービスは、その世界観をよく示しているように思える。同社が提供する営農支援サービスの「KSAS(クボタ スマート アグリシステム)」と、それに連動する農機やロボットの現在と今後について、飯田聡特別技術顧問に聞いた。

株式会社クボタ 特別技術顧問の飯田聡氏

株式会社クボタ 特別技術顧問の飯田聡氏

飯田:簡単に言えば、農業機械とICTを利用してPDCA型農業を実現するためのサービスです。作業計画を立て、それに沿って栽培や追肥、防除、収穫をして、それらのデータを収集して分析し、翌年以降の営農に役立てる。このサイクルを繰り返すことで、収量や食味を上げながら作業者の人数や時間を最適化していきます。

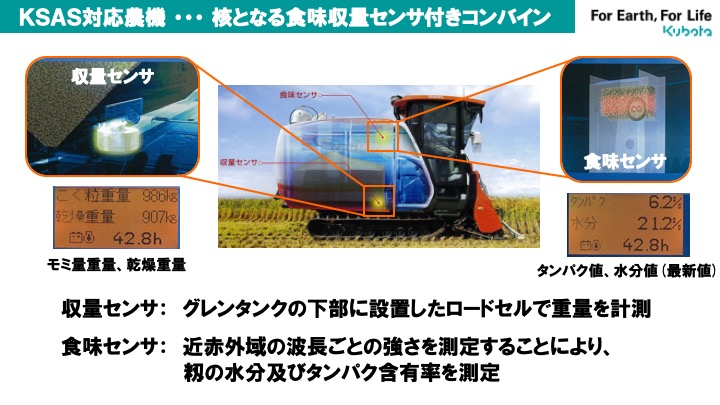

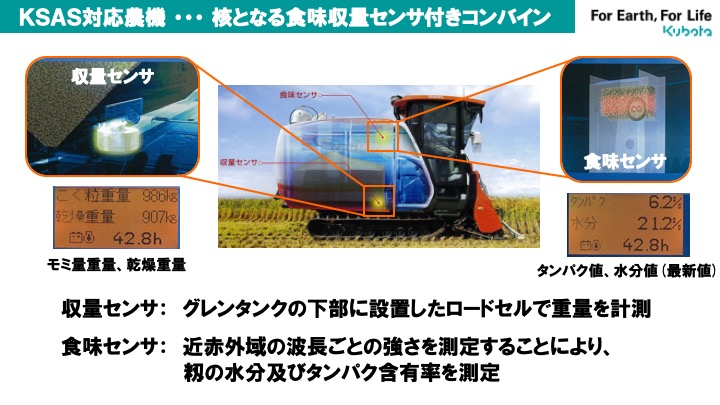

サービスの肝となるのは、収量と食味を計測するセンサーを搭載したコンバイン。すでに実用化しているこのコンバインでは、収穫と同時に、穀物のタンパク値と水分値、それから収量のデータが取れるようになっています。

では、そうしたデータを基に何ができるか。たとえば、収量もタンパク値も低ければ、翌年は施肥量を増やしましょう、となるし、収量は多いものの食味が悪ければ、翌年は窒素を減らしましょう、となる。農家は営農するうえでほとんど経験と勘に頼っています。担い手にとってみれば、農家の高齢化と離農によって耕地面積が大幅に広がる中、新たに請け負った田んぼに限っては経験も勘もないので、データの活用がこれからますます大事になるでしょう。

ちなみにデータ通信に関しては、今のところ作業者が持つスマホやタブレットなどを経由してKSASのクラウドに上げていますが、2018年末に発売するコンバインを皮切りに、今後は農業機械からも直接データを上げるようにしていきます。ただし、作業者には引き続きスマホを持ってもらいます。3G回線が通じない地域もありますので。

飯田:3つのステップを考えています。ステップ1は稲作機械化一貫体系とデータ連携による日本型データ農業の実現、ステップ2は日本型精密農業のさらなる進化、そしてステップ3はAIなどを活用した高度営農支援システムの構築です。

ステップ1については、このほか、ポストハーベスト機器や中間管理機との情報連携、それから稲作から畑作・野菜作への展開があります。ポストハーベスト機器との情報連携では、昨年乾燥機と連動させました。

収穫から乾燥までの作業工程はとても複雑で、現状では刈り過ぎたら乾燥が終わるまで待たないといけない。それを解消するため、今回のサービスでは乾燥計画に沿って、日々の刈り取り計画を立てられるようになっているんです。

先ほどお伝えしたように、KSASに対応したコンバインは、収穫すると同時にもみの食味と収量のデータをクラウドに送信します。そのデータを基に、どの乾燥機に入れればいいかの指示が、スマホやタブレットへと自動的に届きます。

乾燥機ごとに品質が均一になるので、コメのブランド化や収入の向上に貢献できるんです。たとえば秋田県のとある農業法人は、おにぎり屋さんを展開していて、一定品質以上のコメだけを使うようにしています。その原料米を確保するのに活用しているのがKSAS対応の乾燥機。コメのタンパク値の基準値を定め、それを満たしたものだけを原料にしているんですよ。

――中間管理機との情報連携や畑作への展開についてはどうでしょうか?

飯田:クボタの協力会社の集まりである「くるみ会」があります。加盟社が開発する機械についてはKSASと連携できるようお願いしているので、これからKSASに対応した中間管理機が登場してくるでしょう。

畑作への展開については、減反政策の見直しもあって、稲単作ではなく、麦や大豆、タマネギをやるといったような、複合農家が全国的に増えています。

(中編へ続く)

<参考URL>

株式会社クボタ

KSAS クボタ スマートアグリシステム

株式会社クボタ 特別技術顧問の飯田聡氏

株式会社クボタ 特別技術顧問の飯田聡氏肝は収量と食味のデータ

――そもそも「KSAS」とは何でしょうか?飯田:簡単に言えば、農業機械とICTを利用してPDCA型農業を実現するためのサービスです。作業計画を立て、それに沿って栽培や追肥、防除、収穫をして、それらのデータを収集して分析し、翌年以降の営農に役立てる。このサイクルを繰り返すことで、収量や食味を上げながら作業者の人数や時間を最適化していきます。

サービスの肝となるのは、収量と食味を計測するセンサーを搭載したコンバイン。すでに実用化しているこのコンバインでは、収穫と同時に、穀物のタンパク値と水分値、それから収量のデータが取れるようになっています。

では、そうしたデータを基に何ができるか。たとえば、収量もタンパク値も低ければ、翌年は施肥量を増やしましょう、となるし、収量は多いものの食味が悪ければ、翌年は窒素を減らしましょう、となる。農家は営農するうえでほとんど経験と勘に頼っています。担い手にとってみれば、農家の高齢化と離農によって耕地面積が大幅に広がる中、新たに請け負った田んぼに限っては経験も勘もないので、データの活用がこれからますます大事になるでしょう。

ちなみにデータ通信に関しては、今のところ作業者が持つスマホやタブレットなどを経由してKSASのクラウドに上げていますが、2018年末に発売するコンバインを皮切りに、今後は農業機械からも直接データを上げるようにしていきます。ただし、作業者には引き続きスマホを持ってもらいます。3G回線が通じない地域もありますので。

3つのステップで発展させる

――今後、KSASが発展する方向について教えてください。飯田:3つのステップを考えています。ステップ1は稲作機械化一貫体系とデータ連携による日本型データ農業の実現、ステップ2は日本型精密農業のさらなる進化、そしてステップ3はAIなどを活用した高度営農支援システムの構築です。

ステップ1については、このほか、ポストハーベスト機器や中間管理機との情報連携、それから稲作から畑作・野菜作への展開があります。ポストハーベスト機器との情報連携では、昨年乾燥機と連動させました。

収穫から乾燥までの作業工程はとても複雑で、現状では刈り過ぎたら乾燥が終わるまで待たないといけない。それを解消するため、今回のサービスでは乾燥計画に沿って、日々の刈り取り計画を立てられるようになっているんです。

先ほどお伝えしたように、KSASに対応したコンバインは、収穫すると同時にもみの食味と収量のデータをクラウドに送信します。そのデータを基に、どの乾燥機に入れればいいかの指示が、スマホやタブレットへと自動的に届きます。

乾燥機ごとに品質が均一になるので、コメのブランド化や収入の向上に貢献できるんです。たとえば秋田県のとある農業法人は、おにぎり屋さんを展開していて、一定品質以上のコメだけを使うようにしています。その原料米を確保するのに活用しているのがKSAS対応の乾燥機。コメのタンパク値の基準値を定め、それを満たしたものだけを原料にしているんですよ。

――中間管理機との情報連携や畑作への展開についてはどうでしょうか?

飯田:クボタの協力会社の集まりである「くるみ会」があります。加盟社が開発する機械についてはKSASと連携できるようお願いしているので、これからKSASに対応した中間管理機が登場してくるでしょう。

畑作への展開については、減反政策の見直しもあって、稲単作ではなく、麦や大豆、タマネギをやるといったような、複合農家が全国的に増えています。

(中編へ続く)

<参考URL>

株式会社クボタ

KSAS クボタ スマートアグリシステム

【特集】クボタが描くスマート農業の未来

- 農機の無人化に向けた現状と課題 ~クボタ・飯田聡特別技術顧問に聞く【第3回】

- 最終目標は高度営農支援システム〜クボタ・飯田聡特別技術顧問に聞く【第2回】

- 目指すはPDCA型農業 〜クボタ・飯田聡特別技術顧問に聞く【第1回】

SHARE