最終目標は高度営農支援システム〜クボタ・飯田聡特別技術顧問に聞く【第2回】

農業機械とICTを利用してPDCA型農業を実現するため、農機メーカー最大手のクボタが提供する営農支援サービス「KSAS(クボタスマートアグリシステム)」。3つあるKSASの発展段階のうち、ステップ2、さらにステップ3について、前回に引き続き、飯田聡特別技術顧問に聞いた。

株式会社クボタ 特別技術顧問の飯田聡氏

株式会社クボタ 特別技術顧問の飯田聡氏

飯田:田んぼ1枚の面積がますます広がっていけば、1枚の中でも食味と収量でばらつきが出てくるようになりますね。では、どうやって均一化するか。その要望に応えるのがステップ2の日本型精密農業の進化です。

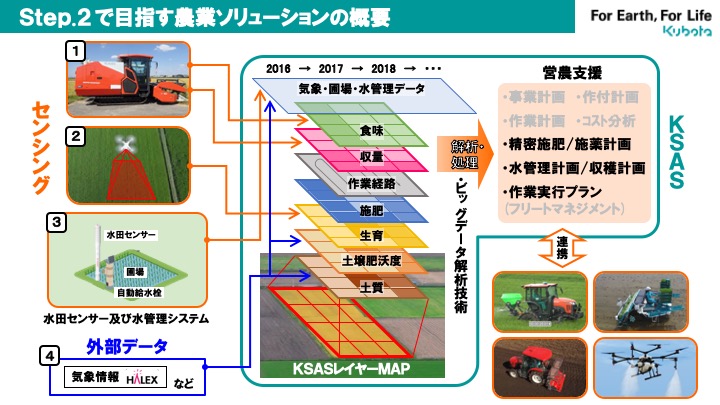

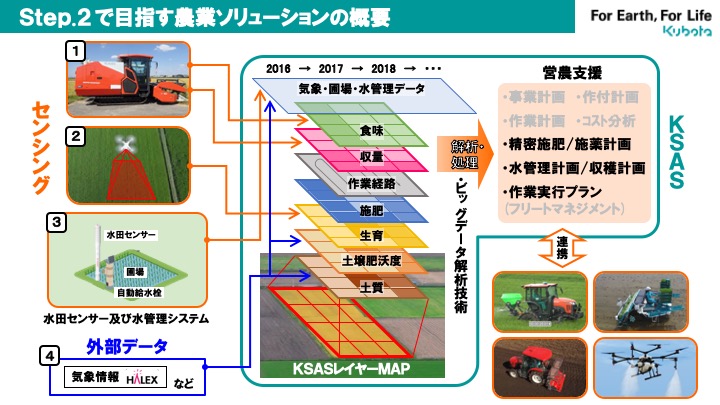

そのために収集するデータは4つあります。1つ目は、新たな精密収量・食味センサーを搭載したコンバインが計測する収量と食味。2つ目は、ドローンや衛星でのリモートセンシングによる生育情報。3つ目は、フィールドセンサーによる圃場環境や土壌肥沃度の情報。4つ目は、外部データから得られる気象や土質のほか、肥料や農薬などの資材情報など。

資料提供:株式会社クボタ

資料提供:株式会社クボタ

GIS(地理情報システム)をベースに、こうしたデータを圃場1枚ごとにレイヤーマップとして整理します。栽培を繰り返すたびにデータがたまっていく。そのビッグデータを分析して、可変施肥や適切な施薬及び水管理につなげる。このサイクルが回り出せば、極限まで省力化と省資源化が進んでいくでしょう。

飯田:そうですね。向こうだと1枚が10haというのはざらにあり、日本よりもばらつきが大きいため、2000年代から普及が始まりました。KSASは日本市場向けに独自に開発しました。また、レイヤーマップにすることで、大型畑作でも利用できるようにしました。

資料提供:株式会社クボタ

資料提供:株式会社クボタ

ばらつきをなくすための核となるのはコンバイン。そこで、より精密なコンバインを2019年に本格発売します。従来機だと収量と食味の計測が圃場単位だったのを、数メートル単位にします。しかもこのコンバインはコメだけではなく、麦と大豆にも対応できる。これを畑作への展開の足掛かりにしたいです。

また、このコンバインには直接通信ユニットを標準装備し、収集したデータはクラウドに上げられるようにしています。

――ステップ2では、ほかにどんな機械やサービスを開発しているのでしょう。

飯田:ドローンにより広範囲の生育データを取れるようにリモートセンシング技術を開発しています。農業用のマルチスペクトルカメラで生育指標をグラフ化し、可変施肥を可能にしたい。ブロードキャスターや管理機だけでなく、ドローンでも追肥ができるようにします。

もう一つは、水田センサーと圃場水管理システム「WATARAS」との連携です。これはクボタグループのクボタケミックスがSIP(内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム)の中で、農研機構などと一緒に開発に取り組んでいるもの。水田センサーにより圃場ごとの水位をスマホで把握すると同時に、水の給排水も操作できるようにするものです。今年は300台を試験販売する予定です。

ちなみに、このサービスの基になっているのは、IoTによる水インフラの管理サービスとして官公庁向けに提供している「KSIS(クボタスマートインフラストラクチャシステム)」です。

――水位は生育ステージごとに設定するのでしょうか。

飯田:まさにそれをつくっています。品種ごとに植えた時期に応じて理想となる水位を設定できるようにしたいです。

――最後のステップ3はどんなイメージになるのでしょうか。

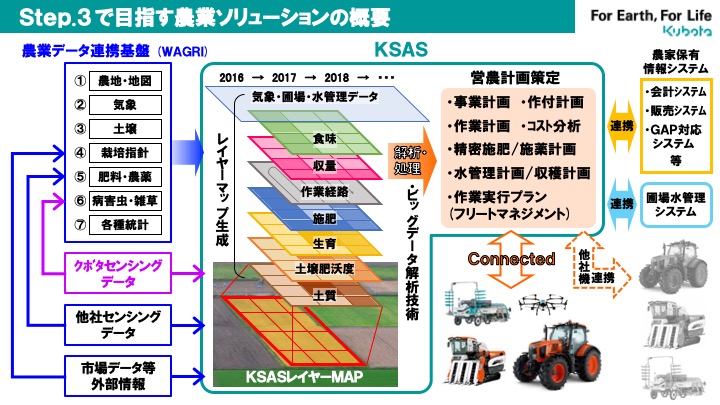

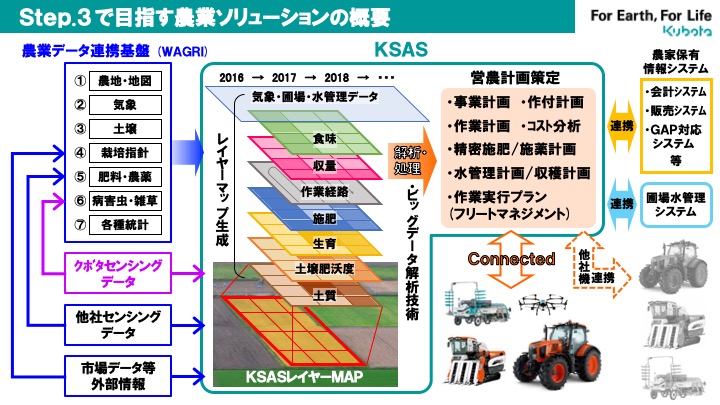

飯田:ひとことでいえば、高度営農支援システムの構築であり、フードバリューチェーンをみた最適な営農計画が立てられるようにすることです。

資料提供:株式会社クボタ

資料提供:株式会社クボタ

たとえばマーケットをみながら、何をいつ、どの程度作付けすれば儲かるのか、そのときの作業者の配置や機械の稼働などを見える化し、営農計画と作業のシミュレーションができるようにしたい。

これまでにも県の農業改良普及機関から指導を受けているケースはあるものの、ある程度はお客さんが自らそうしたシミュレーションができればいいなと考えています。

(後編に続く)

<参考URL>

株式会社クボタ

KSAS クボタ スマートアグリシステム

WATARAS

株式会社クボタ 特別技術顧問の飯田聡氏

株式会社クボタ 特別技術顧問の飯田聡氏日本型精密農業の進化

――KSASの進化ステップ2、日本型精密農業のさらなる進化について教えてください。飯田:田んぼ1枚の面積がますます広がっていけば、1枚の中でも食味と収量でばらつきが出てくるようになりますね。では、どうやって均一化するか。その要望に応えるのがステップ2の日本型精密農業の進化です。

そのために収集するデータは4つあります。1つ目は、新たな精密収量・食味センサーを搭載したコンバインが計測する収量と食味。2つ目は、ドローンや衛星でのリモートセンシングによる生育情報。3つ目は、フィールドセンサーによる圃場環境や土壌肥沃度の情報。4つ目は、外部データから得られる気象や土質のほか、肥料や農薬などの資材情報など。

資料提供:株式会社クボタ

資料提供:株式会社クボタGIS(地理情報システム)をベースに、こうしたデータを圃場1枚ごとにレイヤーマップとして整理します。栽培を繰り返すたびにデータがたまっていく。そのビッグデータを分析して、可変施肥や適切な施薬及び水管理につなげる。このサイクルが回り出せば、極限まで省力化と省資源化が進んでいくでしょう。

圃場ごとのばらつきをなくす

――ビッグデータを活用して精密農業をする、というのは欧米では当たり前なんですか。飯田:そうですね。向こうだと1枚が10haというのはざらにあり、日本よりもばらつきが大きいため、2000年代から普及が始まりました。KSASは日本市場向けに独自に開発しました。また、レイヤーマップにすることで、大型畑作でも利用できるようにしました。

資料提供:株式会社クボタ

資料提供:株式会社クボタばらつきをなくすための核となるのはコンバイン。そこで、より精密なコンバインを2019年に本格発売します。従来機だと収量と食味の計測が圃場単位だったのを、数メートル単位にします。しかもこのコンバインはコメだけではなく、麦と大豆にも対応できる。これを畑作への展開の足掛かりにしたいです。

また、このコンバインには直接通信ユニットを標準装備し、収集したデータはクラウドに上げられるようにしています。

――ステップ2では、ほかにどんな機械やサービスを開発しているのでしょう。

飯田:ドローンにより広範囲の生育データを取れるようにリモートセンシング技術を開発しています。農業用のマルチスペクトルカメラで生育指標をグラフ化し、可変施肥を可能にしたい。ブロードキャスターや管理機だけでなく、ドローンでも追肥ができるようにします。

もう一つは、水田センサーと圃場水管理システム「WATARAS」との連携です。これはクボタグループのクボタケミックスがSIP(内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム)の中で、農研機構などと一緒に開発に取り組んでいるもの。水田センサーにより圃場ごとの水位をスマホで把握すると同時に、水の給排水も操作できるようにするものです。今年は300台を試験販売する予定です。

ちなみに、このサービスの基になっているのは、IoTによる水インフラの管理サービスとして官公庁向けに提供している「KSIS(クボタスマートインフラストラクチャシステム)」です。

――水位は生育ステージごとに設定するのでしょうか。

飯田:まさにそれをつくっています。品種ごとに植えた時期に応じて理想となる水位を設定できるようにしたいです。

――最後のステップ3はどんなイメージになるのでしょうか。

飯田:ひとことでいえば、高度営農支援システムの構築であり、フードバリューチェーンをみた最適な営農計画が立てられるようにすることです。

資料提供:株式会社クボタ

資料提供:株式会社クボタたとえばマーケットをみながら、何をいつ、どの程度作付けすれば儲かるのか、そのときの作業者の配置や機械の稼働などを見える化し、営農計画と作業のシミュレーションができるようにしたい。

これまでにも県の農業改良普及機関から指導を受けているケースはあるものの、ある程度はお客さんが自らそうしたシミュレーションができればいいなと考えています。

(後編に続く)

<参考URL>

株式会社クボタ

KSAS クボタ スマートアグリシステム

WATARAS

【特集】クボタが描くスマート農業の未来

- 農機の無人化に向けた現状と課題 ~クボタ・飯田聡特別技術顧問に聞く【第3回】

- 最終目標は高度営農支援システム〜クボタ・飯田聡特別技術顧問に聞く【第2回】

- 目指すはPDCA型農業 〜クボタ・飯田聡特別技術顧問に聞く【第1回】

SHARE