生産管理からデータ分析までサポートする4つの新スマート農業サービス

農林水産省により「スマート農業」が推進され始めてから、さまざまな技術が登場してきた。

技術面から見ると、AI(人工知能)、IoT、ロボット、ドローン、画像解析、自動走行などなど、これまで農業以外の分野で培われてきたものが、農業という新たなフィールドに役立つものとして進出してきたとも言える。

しかし、そうした技術開発の多くは、それぞれの研究機関や企業が得意とする分野からスタートしている。そのため、栽培に始まり、収穫や販売までを担えるようなサービスはまだまだ多くはない。

今回ご紹介する株式会社オプティムもそんなテクノロジー企業のひとつだが、「ITを空気に変える」というスローガンのもと、個別の技術ではなくトータルで農業を儲かる産業にしたいと考えている稀有な企業だ。2022年4月に4つの新たなサービスがリリースされるという。

2021年11月30日(火)に開催されたオンラインイベント「OPTiM INNOVATION 2021 Agri」のウェビナーの内容をもとに、あらためてどんな作目や経営規模の生産者にとって役に立つサービスなのかを見ていきたい。

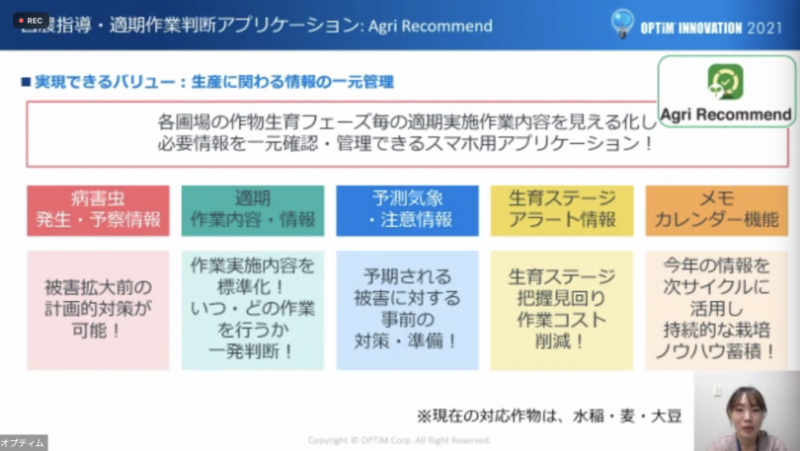

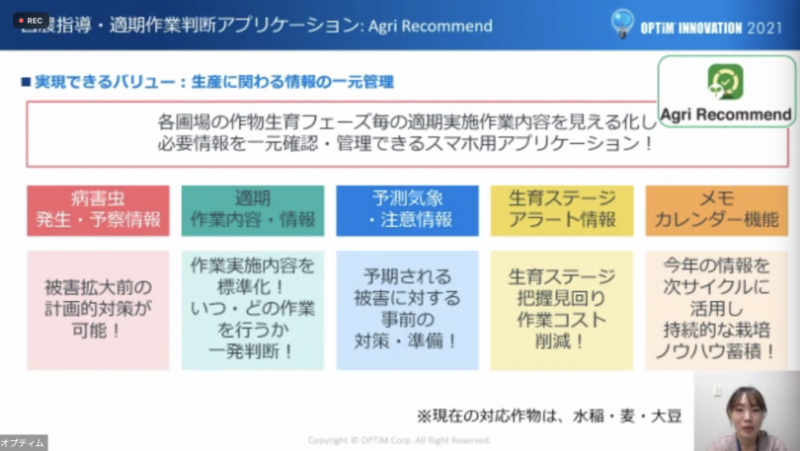

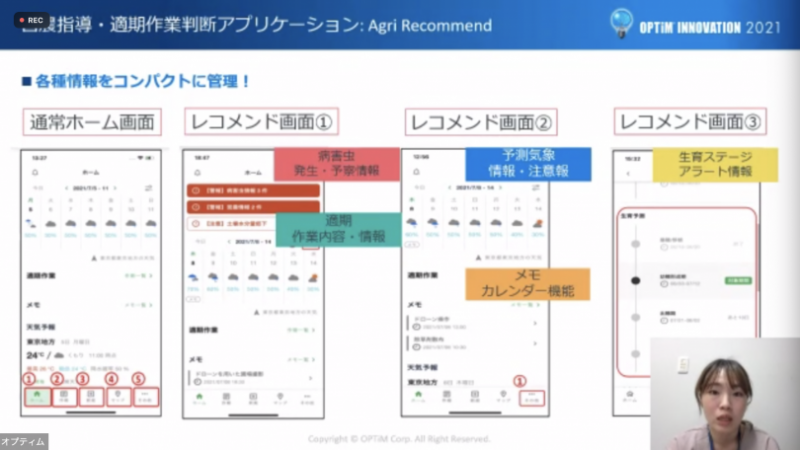

まずは、作目ごとの生育状況に応じて最適な作業をサポートしてくれる「Agri Recommend」というアプリだ。

これまで「ピンポイント農薬散布」や「ピンポイント施肥」などでオプティムが実証してきた作業は、研究・開発としてオプティム自身が行ってきた。高度な技術や知識が必要なものもあり、オプティムの担当者でなければ実施できないものも多いが、最終的には誰もが利用できるサービスとして普遍化させ、生産者自身が実行に移せるようにすることが求められる。このオプティムの一連の先進的な作業を、いち生産者でも利用可能にするのが、「Agri Recommend」と言える。

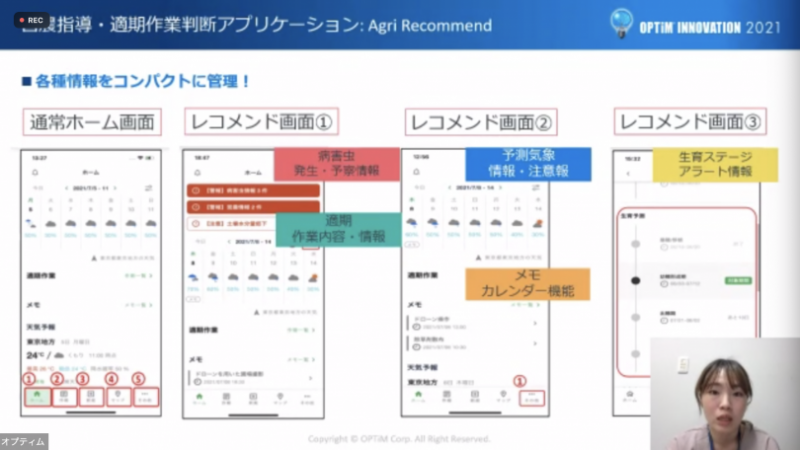

具体的には、作物ごと(現在は水稲・麦・大豆)の生育ステージや栽培歴などの基礎的な情報がアプリに登録されており、生産者が播種・栽培していく過程を記録したり、気候や気温の変化などを加味することで、アプリが作業に適切なタイミングを生産者に伝えてくれるというものになっている。

言ってみれば、これまで自治体やJAなどの指導員が担ってきた知見を、小さなスマホで実現したものと言い換えてもいいだろう。

アプリ上では、病害虫が発生しそうな時期、播種からの時間経過などによる生育状況に応じた最適な作業内容といったものがわかるほか、その年の予測気象から必要な情報を提供してくれる。そして、生育ステージに応じて防除や収穫のタイミングもわかる。

対象とする生産者は、大規模生産者で従業員数はそのままに管理圃場の面積を拡大したいという人や、知識が乏し新規就農者、さらに生産者をサポートしている普及員・指導員にも活用してほしいという。一般的なスマホアプリと同様に、アプリをインストールしてアカウントを登録するという作業のみで活用できる。

すでに、2021年にスマート米を栽培した生産者がベータ版を利用しており、石川県や新潟県では普及員に対して病害虫発生のアラート情報などを提供しているという。

こうした生育歴や気象状況を必要とするサービスは、どうしても実績値としてのデータが必要だった。しかし、これまでの農業はこういったデータを活用できるかたちで記録しているケースが少なかった。オプティムは単にアプリを開発したわけではなく、このアプリのリリースのためにさまざまなデータを蓄積してきたからこそ、このサービスを実現できたということでもある。本当の意味で、農業ビッグデータを活用する実例とも言えるだろう。

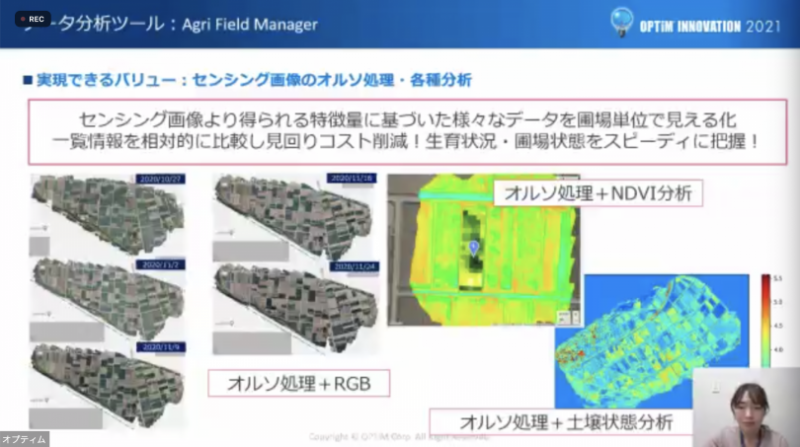

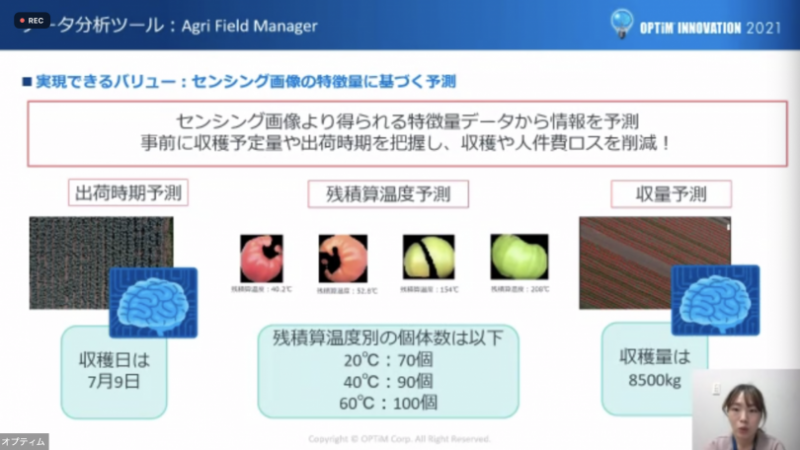

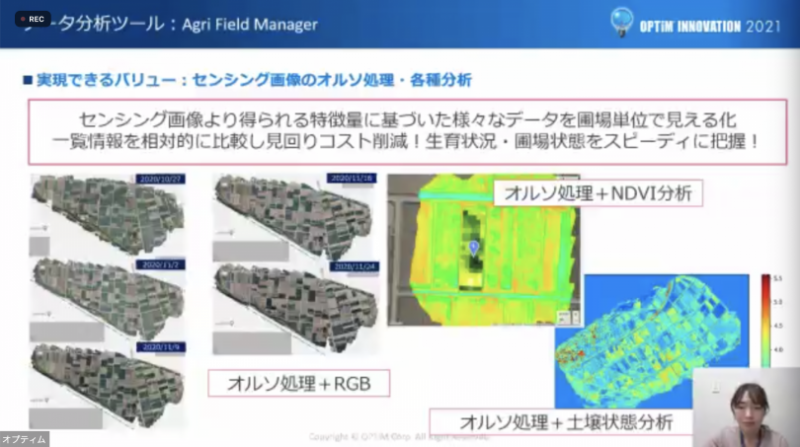

続いては、オプティムがスマート農業に取り組み始めた当初から開発を積み重ねてきた「Agri Field Manager」だ。このサービスはクラウド型でサーバーにデータを送信することで分析を行い、最適な結果を導き出すというもの。「Agri Recommend」や「ピンポイント農薬散布」などの分析にも使われている基礎的な技術となっている。

一般的なカメラによるRGB画像だけでなく、植生指標を色などで判別できるようにするNDVIなどのデータも分析に活用できる。主にドローンなどで圃場を撮影し、その画像から状況を判断できる。従来は生産者が圃場で作物の様子を見ながら確認していた作業だが、大規模な圃場では把握しきれないような範囲や微細な変化も、ドローンであれば短時間で広範囲に分析できるわけだ。

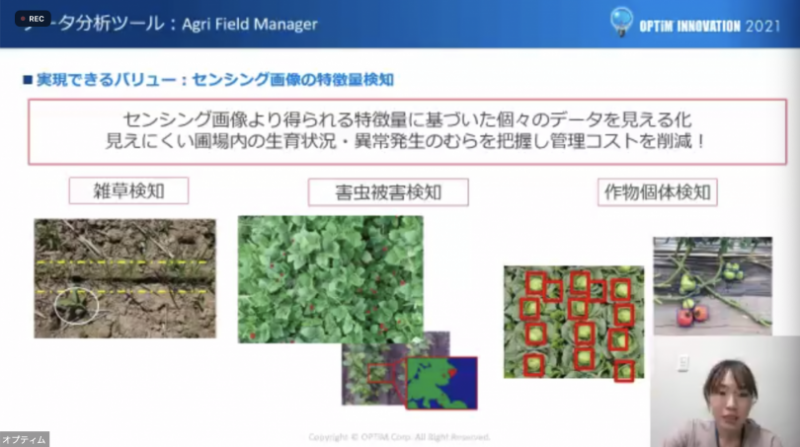

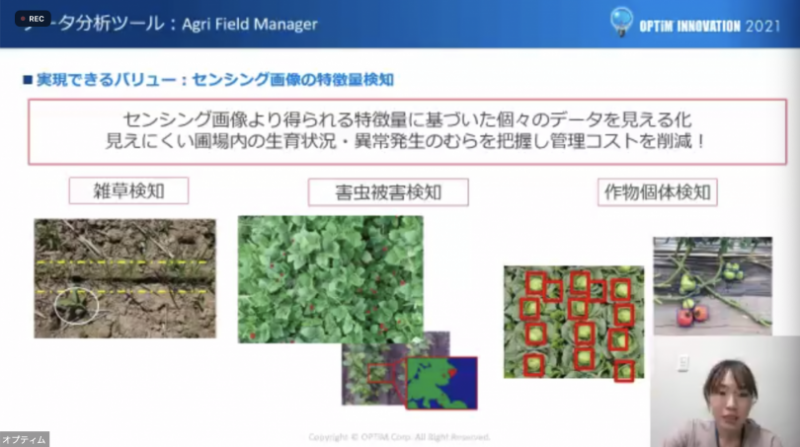

具体的な作業としては、雑草の発生や害虫被害の状況のほか、特定の作物の個体ごとの生育状況を比較・分析することにも活用可能。

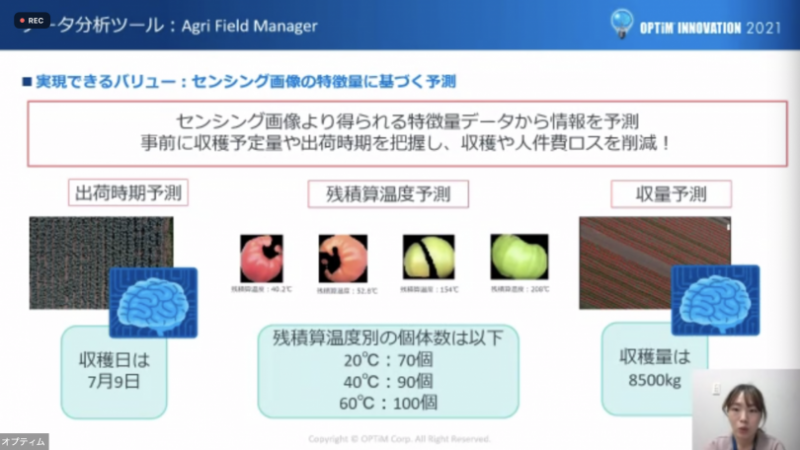

生育状況がわかるということは、作業適期の判別にも利用できるということ。出荷時期や収量の予測も可能だ。個体判別については、積算温度から生育状況を判別できるため、成熟した個体がどれくらいか、あとどれくらいの積算温度で収穫に至るかといった分析を行っている。この機能については、施設栽培においてもクローラーカメラなどを用いた分析にも対応する。

そして、「Agri Field Manager」は、これまで述べてきたようなデータを生産者やオプティム自ら取得するもの以外にも、他社のハードウェアやクラウドデータを読み込んで利用することも可能になっている。たとえば1km気象メッシュデータや、圃場に設置したセンサーの情報との連携などだ。

メーカーにより異なるデータ形式にも対応させることは、WAGRIなどを中心に進められてきているが、データの受け手となる「Agri Field Manager」側がサポートしてくれることは、将来的に見ても非常に有意義だ。

前述のとおり、「Agri Field Manager」は生産者個人が利用することも可能だが、研究員や普及員、スマート農業関連企業などを対象としている。提供先も大規模農業法人もあるが、主にB2Bのケースが想定されている。

3つ目に紹介されたのは、施設栽培における作業を見える化できる「Agri House Manager」だ。

施設栽培で扱う農作物は、一般的に収穫回転が早く、1年間に何度も栽培と収穫を繰り返すことになる。ある程度軌道に乗って経験を積み重ねればルーティーン作業として対応できるものの、やはり作物の出来不出来は個体差もあり、どのタイミングで収穫できるかといった「予測」が欲しいという声は、施設栽培の現場から求められてきた。

こいった、これまで人が担ってきた作物の生育や個体ごとの差などを、カメラとAI分析により行い、残積算温度などを推定して、出荷計画までも含めた収穫タイミングなどを把握しやすくしてくれるのが「Agri House Manager」だ。これにより、早熟や成熟しすぎといった収穫ロスの削減効果も見込める。

トマトの事例では、撮影にはスマートフォンを利用し、データをアップロードするとAIが分析して収穫量の予測などを行ってくれるという。サーバーはクラウドのため、ある程度高速なデータ転送が可能なインターネット回線さえあれば、初期投資としてもそれほど高くなく実現できそうなところも魅力だ。

もちろん、圃場内の温度や空調、炭酸ガスの追加といった目的が異なる技術が必要な場合もあるだろうが、日々の栽培作業を人員的にも経験的にも軽減してくれる。

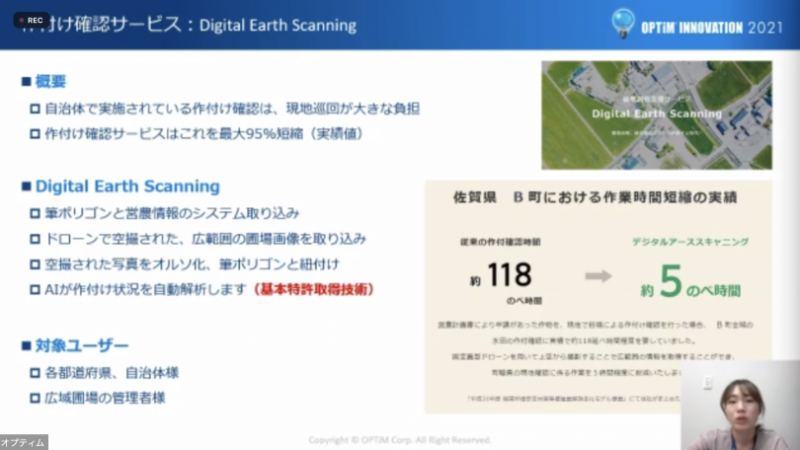

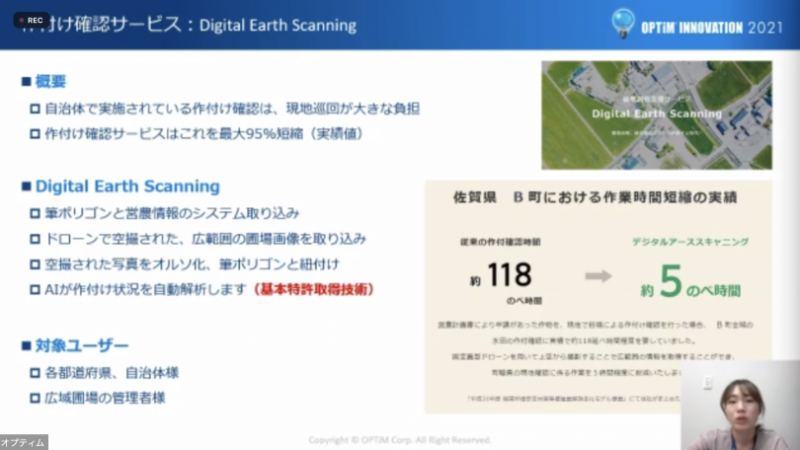

これまで見てきたサービスはいずれも、あくまで生産者レベルに向けた技術だった。一方、「Digital Earth Scanning」は、時間あたりの撮影範囲が広いグライダータイプのドローンを用いて、地域レベルでの撮影と分析を行うものだ。

実際の事例としては、自治体が行っている作付確認や、自治体や一地域丸ごとといったレベルでの生育状況の確認など。特にAIにより作付状況を自動解析する技術は、特許も取得されている。

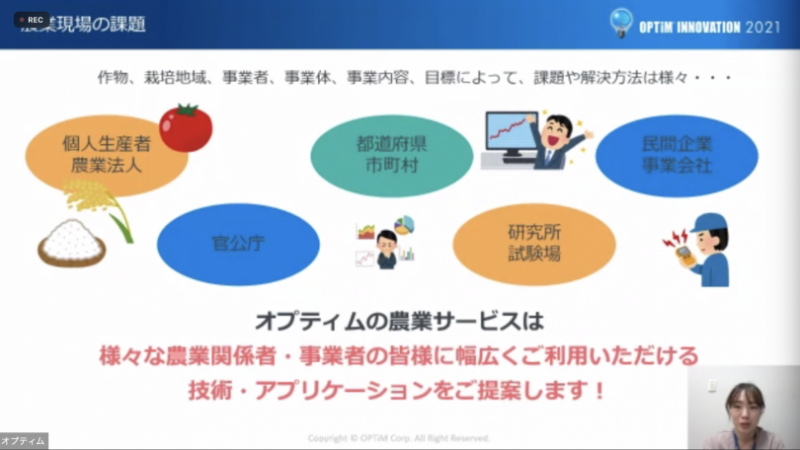

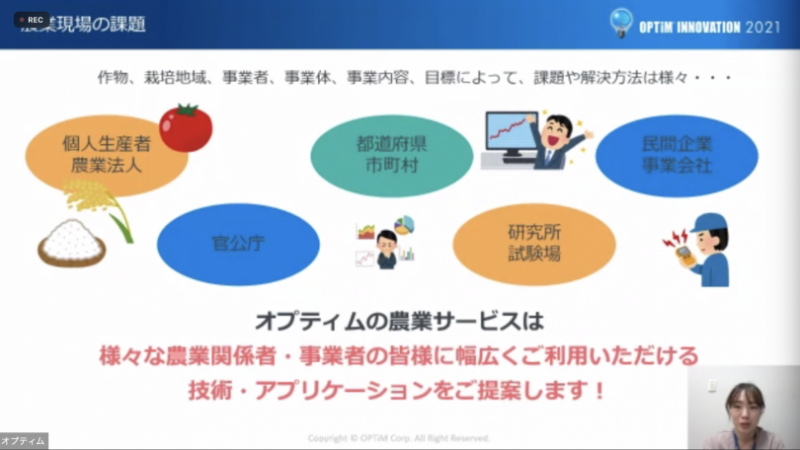

オプティムはこれまでもさまざまなスマート農業製品・サービスに取り組んできた。それらは個別に利用もできるものの、生産者にとってはサービス提供者がバラバラになったサービスを利用することの煩雑さという問題もはらんでいる。それは、それぞれの技術に特化した専門メーカーがそれぞれにサービスを開発してきたためだ。

しかし、生産者側が本当に欲しているサービスは、ひとつひとつのサービスの使い方やサポートがバラバラで、ツールを使うために時間を費やすようなものではない。日々の農作業を邪魔せずそのまま利用できる、シンプルで使い勝手のいいサービスだろう。

オプティムが提供するサービスは、ひとつひとつは別々のサービスにはなっているものの、それぞれを密接につなげることでより大きなソリューションとして提供している。だからこそ、ユーザーを問わずにいち生産者から自治体や研究機関、民間企業まで幅広いユーザーと、対話しながら最善のスマート農業を模索している。

OPTiMスマート農業の製品・サービス|オプティム

https://www.optim.co.jp/agriculture/services

OPTiM INNOVATION 2021

https://www.optim.co.jp/innovation2021/

全国各地のこだわりの農家さんと、スマート農業でお米づくりをしている「スマート米」は、先進のIT技術を利用し、農薬の使用量を最小限に抑えた米。2021年産米は、青森、宮城、福島、新潟、石川、兵庫で、ご当地で人気の銘柄を豊富にラインナップ。地域の特性に応じて、オプティムの技術を駆使して栽培・収穫されました。

特別栽培米や残留農薬不検出のお米、白米と同じように手軽に炊けると人気の「無洗米玄米」もそろっています。

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD から。

技術面から見ると、AI(人工知能)、IoT、ロボット、ドローン、画像解析、自動走行などなど、これまで農業以外の分野で培われてきたものが、農業という新たなフィールドに役立つものとして進出してきたとも言える。

しかし、そうした技術開発の多くは、それぞれの研究機関や企業が得意とする分野からスタートしている。そのため、栽培に始まり、収穫や販売までを担えるようなサービスはまだまだ多くはない。

今回ご紹介する株式会社オプティムもそんなテクノロジー企業のひとつだが、「ITを空気に変える」というスローガンのもと、個別の技術ではなくトータルで農業を儲かる産業にしたいと考えている稀有な企業だ。2022年4月に4つの新たなサービスがリリースされるという。

2021年11月30日(火)に開催されたオンラインイベント「OPTiM INNOVATION 2021 Agri」のウェビナーの内容をもとに、あらためてどんな作目や経営規模の生産者にとって役に立つサービスなのかを見ていきたい。

農作物ごとの栽培適期をAIで通知「Agri Recommend」

まずは、作目ごとの生育状況に応じて最適な作業をサポートしてくれる「Agri Recommend」というアプリだ。

これまで「ピンポイント農薬散布」や「ピンポイント施肥」などでオプティムが実証してきた作業は、研究・開発としてオプティム自身が行ってきた。高度な技術や知識が必要なものもあり、オプティムの担当者でなければ実施できないものも多いが、最終的には誰もが利用できるサービスとして普遍化させ、生産者自身が実行に移せるようにすることが求められる。このオプティムの一連の先進的な作業を、いち生産者でも利用可能にするのが、「Agri Recommend」と言える。

具体的には、作物ごと(現在は水稲・麦・大豆)の生育ステージや栽培歴などの基礎的な情報がアプリに登録されており、生産者が播種・栽培していく過程を記録したり、気候や気温の変化などを加味することで、アプリが作業に適切なタイミングを生産者に伝えてくれるというものになっている。

言ってみれば、これまで自治体やJAなどの指導員が担ってきた知見を、小さなスマホで実現したものと言い換えてもいいだろう。

アプリ上では、病害虫が発生しそうな時期、播種からの時間経過などによる生育状況に応じた最適な作業内容といったものがわかるほか、その年の予測気象から必要な情報を提供してくれる。そして、生育ステージに応じて防除や収穫のタイミングもわかる。

対象とする生産者は、大規模生産者で従業員数はそのままに管理圃場の面積を拡大したいという人や、知識が乏し新規就農者、さらに生産者をサポートしている普及員・指導員にも活用してほしいという。一般的なスマホアプリと同様に、アプリをインストールしてアカウントを登録するという作業のみで活用できる。

すでに、2021年にスマート米を栽培した生産者がベータ版を利用しており、石川県や新潟県では普及員に対して病害虫発生のアラート情報などを提供しているという。

こうした生育歴や気象状況を必要とするサービスは、どうしても実績値としてのデータが必要だった。しかし、これまでの農業はこういったデータを活用できるかたちで記録しているケースが少なかった。オプティムは単にアプリを開発したわけではなく、このアプリのリリースのためにさまざまなデータを蓄積してきたからこそ、このサービスを実現できたということでもある。本当の意味で、農業ビッグデータを活用する実例とも言えるだろう。

センシング画像から圃場を分析する「Agri Field Manager」

続いては、オプティムがスマート農業に取り組み始めた当初から開発を積み重ねてきた「Agri Field Manager」だ。このサービスはクラウド型でサーバーにデータを送信することで分析を行い、最適な結果を導き出すというもの。「Agri Recommend」や「ピンポイント農薬散布」などの分析にも使われている基礎的な技術となっている。

一般的なカメラによるRGB画像だけでなく、植生指標を色などで判別できるようにするNDVIなどのデータも分析に活用できる。主にドローンなどで圃場を撮影し、その画像から状況を判断できる。従来は生産者が圃場で作物の様子を見ながら確認していた作業だが、大規模な圃場では把握しきれないような範囲や微細な変化も、ドローンであれば短時間で広範囲に分析できるわけだ。

具体的な作業としては、雑草の発生や害虫被害の状況のほか、特定の作物の個体ごとの生育状況を比較・分析することにも活用可能。

生育状況がわかるということは、作業適期の判別にも利用できるということ。出荷時期や収量の予測も可能だ。個体判別については、積算温度から生育状況を判別できるため、成熟した個体がどれくらいか、あとどれくらいの積算温度で収穫に至るかといった分析を行っている。この機能については、施設栽培においてもクローラーカメラなどを用いた分析にも対応する。

そして、「Agri Field Manager」は、これまで述べてきたようなデータを生産者やオプティム自ら取得するもの以外にも、他社のハードウェアやクラウドデータを読み込んで利用することも可能になっている。たとえば1km気象メッシュデータや、圃場に設置したセンサーの情報との連携などだ。

メーカーにより異なるデータ形式にも対応させることは、WAGRIなどを中心に進められてきているが、データの受け手となる「Agri Field Manager」側がサポートしてくれることは、将来的に見ても非常に有意義だ。

前述のとおり、「Agri Field Manager」は生産者個人が利用することも可能だが、研究員や普及員、スマート農業関連企業などを対象としている。提供先も大規模農業法人もあるが、主にB2Bのケースが想定されている。

属人化しがちな施設栽培の作業を見える化「Agri House Manager」

3つ目に紹介されたのは、施設栽培における作業を見える化できる「Agri House Manager」だ。

施設栽培で扱う農作物は、一般的に収穫回転が早く、1年間に何度も栽培と収穫を繰り返すことになる。ある程度軌道に乗って経験を積み重ねればルーティーン作業として対応できるものの、やはり作物の出来不出来は個体差もあり、どのタイミングで収穫できるかといった「予測」が欲しいという声は、施設栽培の現場から求められてきた。

こいった、これまで人が担ってきた作物の生育や個体ごとの差などを、カメラとAI分析により行い、残積算温度などを推定して、出荷計画までも含めた収穫タイミングなどを把握しやすくしてくれるのが「Agri House Manager」だ。これにより、早熟や成熟しすぎといった収穫ロスの削減効果も見込める。

トマトの事例では、撮影にはスマートフォンを利用し、データをアップロードするとAIが分析して収穫量の予測などを行ってくれるという。サーバーはクラウドのため、ある程度高速なデータ転送が可能なインターネット回線さえあれば、初期投資としてもそれほど高くなく実現できそうなところも魅力だ。

もちろん、圃場内の温度や空調、炭酸ガスの追加といった目的が異なる技術が必要な場合もあるだろうが、日々の栽培作業を人員的にも経験的にも軽減してくれる。

広範囲に圃場を分析しさまざまな用途に活用「Digital Earth Scanning」

これまで見てきたサービスはいずれも、あくまで生産者レベルに向けた技術だった。一方、「Digital Earth Scanning」は、時間あたりの撮影範囲が広いグライダータイプのドローンを用いて、地域レベルでの撮影と分析を行うものだ。

実際の事例としては、自治体が行っている作付確認や、自治体や一地域丸ごとといったレベルでの生育状況の確認など。特にAIにより作付状況を自動解析する技術は、特許も取得されている。

現場の課題をトータルで解決するスマート農業技術

オプティムはこれまでもさまざまなスマート農業製品・サービスに取り組んできた。それらは個別に利用もできるものの、生産者にとってはサービス提供者がバラバラになったサービスを利用することの煩雑さという問題もはらんでいる。それは、それぞれの技術に特化した専門メーカーがそれぞれにサービスを開発してきたためだ。

しかし、生産者側が本当に欲しているサービスは、ひとつひとつのサービスの使い方やサポートがバラバラで、ツールを使うために時間を費やすようなものではない。日々の農作業を邪魔せずそのまま利用できる、シンプルで使い勝手のいいサービスだろう。

オプティムが提供するサービスは、ひとつひとつは別々のサービスにはなっているものの、それぞれを密接につなげることでより大きなソリューションとして提供している。だからこそ、ユーザーを問わずにいち生産者から自治体や研究機関、民間企業まで幅広いユーザーと、対話しながら最善のスマート農業を模索している。

OPTiMスマート農業の製品・サービス|オプティム

https://www.optim.co.jp/agriculture/services

OPTiM INNOVATION 2021

https://www.optim.co.jp/innovation2021/

オプティムのスマート農業技術で作った、あんしん・安全がウリのお米

全国各地のこだわりの農家さんと、スマート農業でお米づくりをしている「スマート米」は、先進のIT技術を利用し、農薬の使用量を最小限に抑えた米。2021年産米は、青森、宮城、福島、新潟、石川、兵庫で、ご当地で人気の銘柄を豊富にラインナップ。地域の特性に応じて、オプティムの技術を駆使して栽培・収穫されました。

特別栽培米や残留農薬不検出のお米、白米と同じように手軽に炊けると人気の「無洗米玄米」もそろっています。

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD から。

【特集】OPTiM INNOVATION 2021 agri レポート

- 4年間で労力軽減×農薬削減×価格アップを実現できた「スマート米」の理念

- 生産管理からデータ分析までサポートする4つの新スマート農業サービス

- 農家の知見をスマート農業で実現する「ピンポイントタイム散布サービス」とは

SHARE