お米の備蓄と保存方法は?「ローリングストック」やってみました!

近ごろ自宅で食事をとる機会が増えた私は、いろいろな食材をネット通販で購入しています。中でもほぼ100%ネット通販で購入している食材が「お米」です。

ネット通販のお米は量が多くなりがちで、保存場所や保存方法に迷っているという方は多いのではないでしょうか。そんなあなたのために、お米の保存期間に応じたお米の選び方・保存方法についてご紹介していきます!

ここ数年の日本では毎年どこかで地震や記録的大雨などの自然災害が起きています。自分が被災したり、物流が止まったり、店頭在庫が急に少なくなったりした時、最低限の食品や日用品の備蓄があれば、慌てずに落ち着いて行動することができます。

備蓄は、それほど難しいことではありません。農林水産省家庭備蓄ポータルでは、食品備蓄の基本として「ローリングストック」という方法が推奨されています。3日分から1週間分の食料を家庭に在庫して使いながら、減った分を適宜買い足していくという方法です。

では、「家族の1週間分のお米」の量はどのくらいなのでしょう。

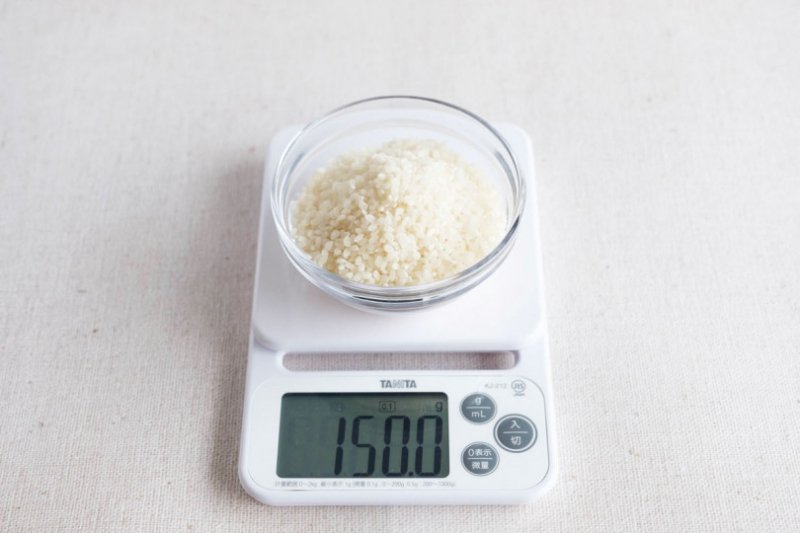

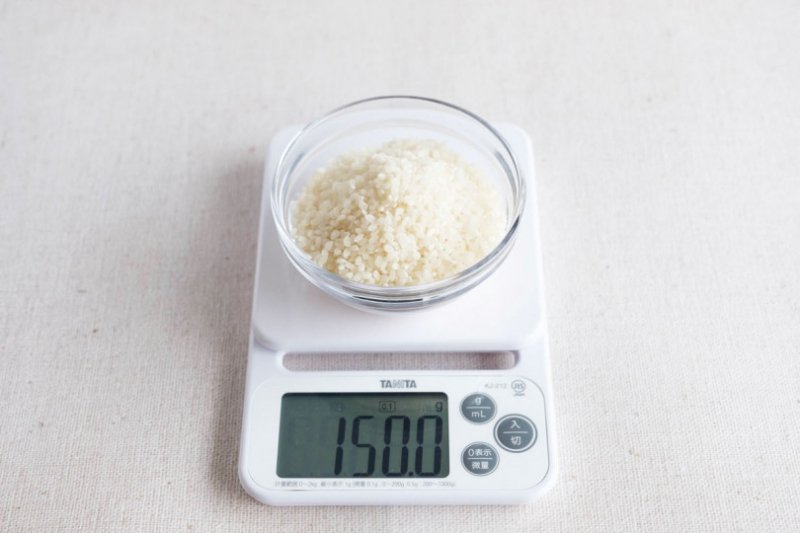

まず、白米1合(150g)から炊けるご飯は350g、茶碗1杯分のご飯を140gとすると約2.5杯分です。

白米1合

白米1合

1人が1日に茶碗2杯のご飯を食べるとすると、1週間で14杯分、5.6合(840g)のお米が必要です。これを基準に計算すると、2人暮らしなら約12合(1800g)が備蓄として必要な白米の量となります。

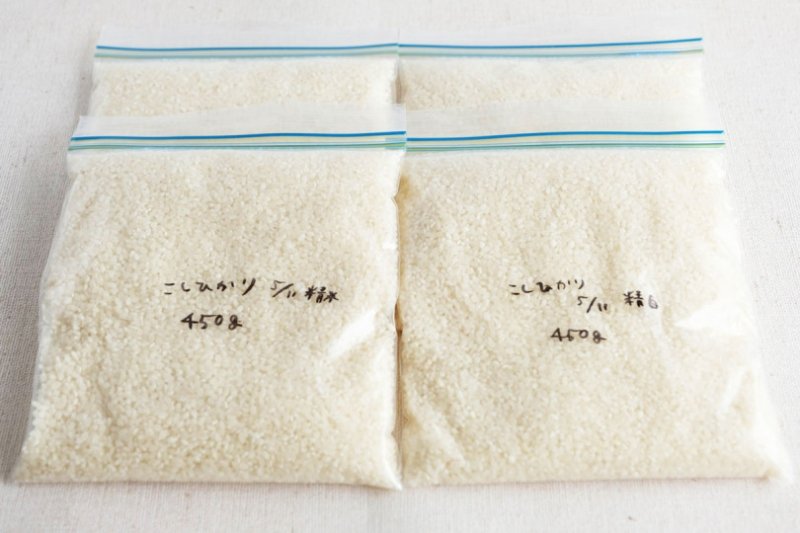

2人暮らし1週間分のお米

2人暮らし1週間分のお米

普段2kg入袋で買っている家庭なら、今使っている白米の他にプラス1袋を余分に買っておき、それを開封したらまた2kg買う——とすれば難なくローリングストックできそうですね。

どれくらいの量を消費するかは家庭によって異なりますので、自身の家庭での備蓄量を計算してみてくださいね。

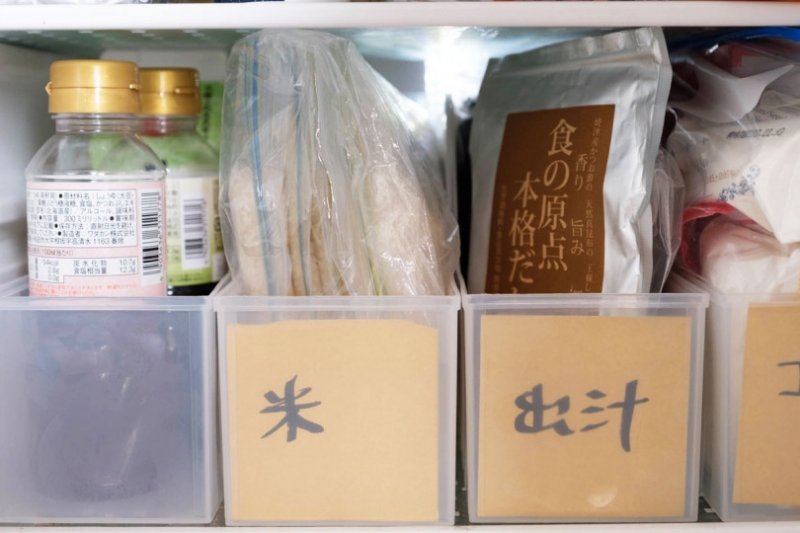

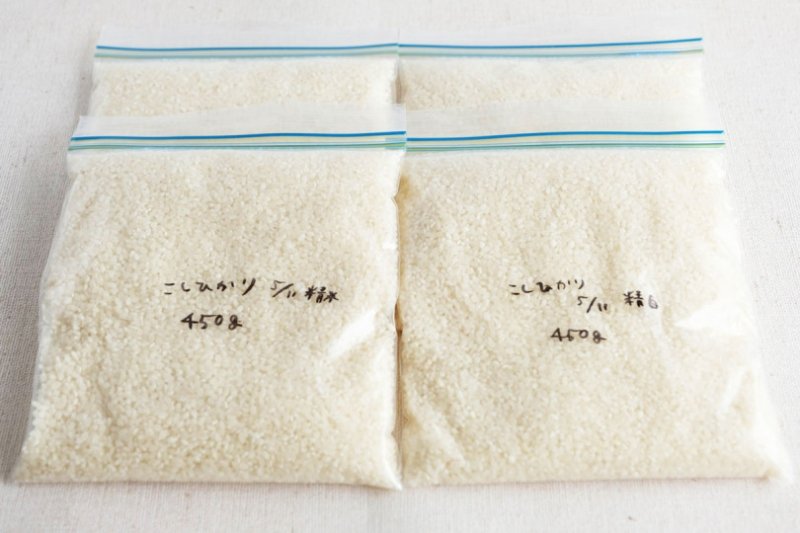

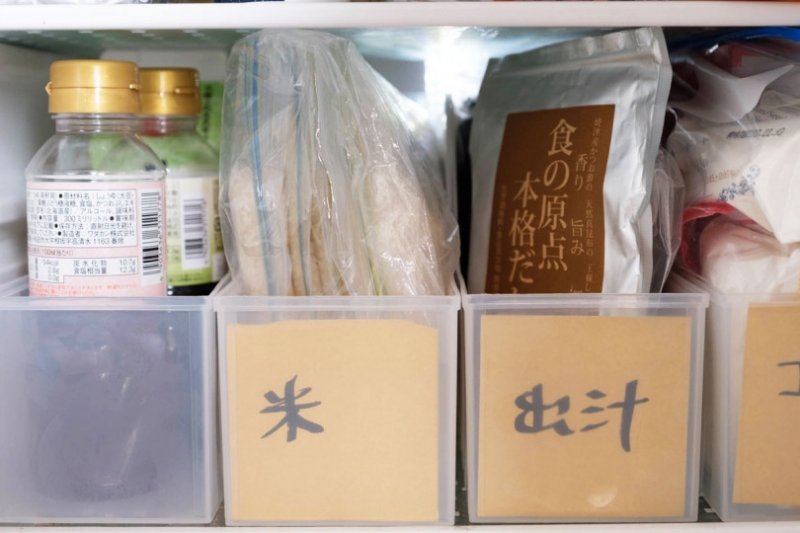

白米を保存するときには、米の酸化、カビの発生、臭い移り、虫の発生の4つに気をつけ、精米日から1カ月以内に食べきることがポイントです。家庭では密封して冷蔵庫に入れるのが簡単な方法です。

密封袋に入れたお米をファイルボックスに立てて冷蔵庫にコンパクトに収納

密封袋に入れたお米をファイルボックスに立てて冷蔵庫にコンパクトに収納

ネット通販でお米を買う場合は多めの量にした方がお買い得です。冷蔵庫に入りきらず、消費に1カ月以上かかる量で購入したいときは、白米よりも保存が容易な玄米を買うのがおすすめです。

玄米を1カ月以上常温保存する時は、密封袋(大きな米袋の場合は衣類圧縮袋など)に入れて空気を抜き、冷暗所に置きます。

使い捨てカイロを玄米と同封する

使い捨てカイロを玄米と同封する

密封袋の中に脱酸素剤や使い捨てカイロを同封すると袋内の酸素を取り除くことができ、玄米の呼吸を抑えると共に虫の発生を防ぐこともできます。

開封後は1週間分ずつ小分けして使っていくと良いでしょう。

1kgずつ小分けにした玄米

1kgずつ小分けにした玄米

玄米を精白するには精米機が必要です。

家庭用精米機で精白中の玄米

家庭用精米機で精白中の玄米

家庭用精米機があればいつでも精白したてのご飯を食べることができますし、お米屋さんに持ち込むかコイン精米機を利用して精米することもできます。

精白したてのご飯は格別のお味

精白したてのご飯は格別のお味

もちろん精白せず玄米のまま食べることもできます。

玄米ご飯の炊き方はこちらから

栄養満点の玄米のふっくらおいしい炊き方~炊飯器・圧力鍋~

ネット通販のお米は量が多くなりがちで、保存場所や保存方法に迷っているという方は多いのではないでしょうか。そんなあなたのために、お米の保存期間に応じたお米の選び方・保存方法についてご紹介していきます!

食べながら備蓄もできる「ローリングストック」という考え方

お米の保存方法を知りたいあなたにもう一歩進んで考えていただきたいのが、お米の「備蓄」についてです。ここ数年の日本では毎年どこかで地震や記録的大雨などの自然災害が起きています。自分が被災したり、物流が止まったり、店頭在庫が急に少なくなったりした時、最低限の食品や日用品の備蓄があれば、慌てずに落ち着いて行動することができます。

備蓄は、それほど難しいことではありません。農林水産省家庭備蓄ポータルでは、食品備蓄の基本として「ローリングストック」という方法が推奨されています。3日分から1週間分の食料を家庭に在庫して使いながら、減った分を適宜買い足していくという方法です。

お米の備蓄の量はどのくらいあれば良い?

では、「家族の1週間分のお米」の量はどのくらいなのでしょう。

まず、白米1合(150g)から炊けるご飯は350g、茶碗1杯分のご飯を140gとすると約2.5杯分です。

白米1合

白米1合1人が1日に茶碗2杯のご飯を食べるとすると、1週間で14杯分、5.6合(840g)のお米が必要です。これを基準に計算すると、2人暮らしなら約12合(1800g)が備蓄として必要な白米の量となります。

2人暮らし1週間分のお米

2人暮らし1週間分のお米普段2kg入袋で買っている家庭なら、今使っている白米の他にプラス1袋を余分に買っておき、それを開封したらまた2kg買う——とすれば難なくローリングストックできそうですね。

どれくらいの量を消費するかは家庭によって異なりますので、自身の家庭での備蓄量を計算してみてくださいね。

お米の美味しさを長持ちさせる保存方法

基本の白米の保存方法

白米を保存するときには、米の酸化、カビの発生、臭い移り、虫の発生の4つに気をつけ、精米日から1カ月以内に食べきることがポイントです。家庭では密封して冷蔵庫に入れるのが簡単な方法です。

密封袋に入れたお米をファイルボックスに立てて冷蔵庫にコンパクトに収納

密封袋に入れたお米をファイルボックスに立てて冷蔵庫にコンパクトに収納1カ月以上保存するなら玄米を買おう

ネット通販でお米を買う場合は多めの量にした方がお買い得です。冷蔵庫に入りきらず、消費に1カ月以上かかる量で購入したいときは、白米よりも保存が容易な玄米を買うのがおすすめです。

玄米を1カ月以上常温保存する時は、密封袋(大きな米袋の場合は衣類圧縮袋など)に入れて空気を抜き、冷暗所に置きます。

使い捨てカイロを玄米と同封する

使い捨てカイロを玄米と同封する密封袋の中に脱酸素剤や使い捨てカイロを同封すると袋内の酸素を取り除くことができ、玄米の呼吸を抑えると共に虫の発生を防ぐこともできます。

開封後は1週間分ずつ小分けして使っていくと良いでしょう。

1kgずつ小分けにした玄米

1kgずつ小分けにした玄米備蓄した玄米を精白して食べる

適切に保存されていた玄米は、炊飯前に精白することで、買ったばかりの白米と同様に美味しく食べることができます。玄米を精白するには精米機が必要です。

家庭用精米機で精白中の玄米

家庭用精米機で精白中の玄米家庭用精米機があればいつでも精白したてのご飯を食べることができますし、お米屋さんに持ち込むかコイン精米機を利用して精米することもできます。

精白したてのご飯は格別のお味

精白したてのご飯は格別のお味もちろん精白せず玄米のまま食べることもできます。

玄米ご飯の炊き方はこちらから

栄養満点の玄米のふっくらおいしい炊き方~炊飯器・圧力鍋~

もしもの時も美味しいご飯を食べたいから

お米の備蓄に挑戦してみて、保存期間に合ったお米選びや、その保存方法を知ることができました。いつかやってくるかもしれない“もしもの時”に備え、いつものお米を少し多めに保存しておくことから始めてみてはいかがでしょうか。SHARE