子どものお弁当、理想的なごはんの量や詰め方の工夫【管理栄養士コラム】

管理栄養士の大槻万須美です。

子どものお弁当作りで多いお悩みに、「残さず食べてくれない」ことが挙げられます。もちろん、好きなおかずが入っていると食は進みやすいですが、実はポイントはそれだけではありません。

子どものお弁当作りであまり意識されていない「ごはんの工夫」について見てみましょう。

子どものお弁当の量を決めるとき、何を参考にしていますか? まずお弁当箱を選び、子どもの好きな物を詰められるだけ詰めていませんか?

外出先で量が足りなかったり、逆に残したりしていないか、移動の距離が長ければ重さについても気になるところです。

普段食べている量を参考にしているかと思いますが、子どもは日によって食べる量が違うことも少なくありませんし、実際にお弁当箱に詰めてみると、意外とよく入ったり、逆にぜんぜん入らなかったり、なんていうこともありますよね。

一般的に、お弁当箱の容量(ml)=お弁当のカロリー(kcal)といわれています。まずはお弁当箱の容量が適正な分量であるかをチェックしましょう。

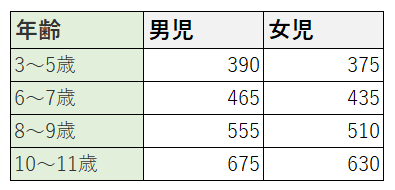

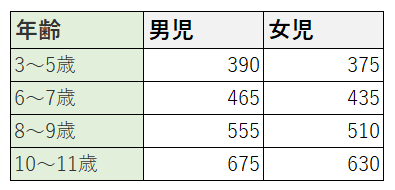

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の推定エネルギー必要量(kcal/日)から、お弁当に必要なエネルギーを1日の30%として算出すると、以下のようになります。

※身体活動レベルII(ふつう)の場合

※身体活動レベルII(ふつう)の場合

体格や食べる量など個人差が大きいですが、お弁当箱は、摂りたいカロリーと同じ数値の容量のものを基本に選ぶようにすると大きくは外れません。

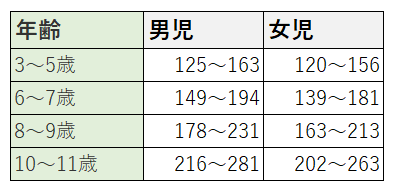

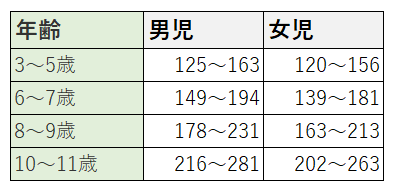

続いて、お弁当で必要なごはんの量を算出してみましょう。

炭水化物の食事摂取基準(% エネルギー)は、いずれの年齢でも男女とも50~65%。ごはん100gのカロリーは156kcalで計算しました。

※身体活動レベルII(ふつう)の場合

※身体活動レベルII(ふつう)の場合

個人差があるため、あくまでもこの通りにごはんを詰めなければいけないということではありません。普段の様子や食べる量も見ながら調節しましょう。

ごはんがあまり食べられないようなお子さんは、混ぜごはんや炊き込みごはん、オムライスなどで工夫したり、フルーツや揚げ物などでカロリーを補うようにすると良いですね。

冷めてもおいしいお弁当のごはんは、炊き上がりがふっくらとしています。そのためには、60分程度浸水し、しっかりと吸水させると、やわらかくふっくらとした炊き上がりになります。

やわらかい銘柄を炊く時や混ぜごはんなどにする場合は、水を少し減らしておくとベチャつきを防ぐことができますよ。

炊き上がり時間は仕上がりの20~30分前くらいに合わせたいものです。混ぜごはんやおにぎりなど、手を加える場合は調理時間も考慮しましょう。

そして、お弁当箱にごはんを詰める時にも工夫が必要です。

ごはんはアツアツのままではなく、適度に蒸らした炊き立てのごはんをお皿に広げて、粗熱を取ってから詰めるようにしましょう。

炊き立てのごはんを詰めてしまうと、蒸気が水分へと変わり、べちゃべちゃになってしまったり、傷みの原因になってしまったり……。おいしく安全にお弁当を作るためにも、ごはんは冷ましてから詰めることが大切です。

また、お弁当は食べる時には冷めていることが多いため、ぎゅうぎゅうにきつく詰めてしまうと冷めた時に硬く固まってしまい、食べにくくなったり、子どもののどに詰まりやすくなったりと、おいしさとは程遠いものとなってしまいます。

逆にふんわりと盛り付けすぎると、お弁当を持ち歩いている間に片寄ってスカスカになってしまうこともあります。お茶碗に盛り付けるより少しきつめを意識して詰めるようにしましょう。

小さい子どものお弁当の場合は、あらかじめひと口大のおにぎりにしておくと食べやすいですね。

水分の出るようなおかずは、しっかりと汁気を切って、極力ごはんに染みないようにすることが大前提。白ごはんが好きな子どもには、2段になっているお弁当箱もおすすめですよ。

冷めてもおいしいごはんは、「デンプン」と深い関係があります。

お米に含まれているデンプンには「アミロペクチン」と「アミロース」とよばれる2種類があります。

アミロペクチンには炊くと粘りを出す働きがあり、アミロースにはその働きがないため、アミロペクチンが多いほど粘りが強くなります。もち米はアミロペクチン約100%で、強い粘りを持ち、冷めてもやわらかい状態が長続きするのはそのためです。

逆に、アミロースは冷めると早い段階で老化という現象が進み、硬くてボソボソとしたごはんになる原因となります。アミロースが多いお米ほど吸水率が低いこともわかっています。

私たちが普段食べているうるち米は、アミロペクチン75~85%、アミロース15~25%程度ですが、一般的にモチモチ感のあるお米は、アミロペクチンの含有量が高いといわれています。アミロペクチン含有量が多く、アミロースが少ない=低アミロース米で、モチモチとした保水率が高めのお米を選ぶようにすると、冷めてもおいしさを保ちやすいと考えられます。

▼「低アミロース米」についてはこちら

いま人気のお米「低アミロース米」って知ってる? お米の最新トレンドを紹介

味に関してはどうでしょうか。

甘みは、果糖を除き一般的に体温に近いほど強く感じる性質があります。普段から甘いごはんが好みの場合は、甘みの強い品種を選ぶとよいでしょう。

日常的にお弁当を食べる場合は、逆に甘みの少ないすっきりとした味わいが特徴の銘柄を選ぶようにすると、飽きのこないお弁当に仕上がります。

子どもにお弁当を持たせる場合、食べている場面に付き添わないことも多い分、おいしく食べてもらいたいですよね。

できるだけ残さずにしっかりと食べられるよう、ちょうどよい量で冷めてもおいしいごはんのお弁当を意識したいですね。

「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(pdf)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf

子どものお弁当に欠かせないお米ですが、買うときは農薬や化学肥料の使用量を抑えて育てられた、家族みんなにあんしんなものを選びたいですね。

全国各地のこだわりの農家さんと、スマート農業でお米づくりをしている「スマート米」は、AI・ドローンなどを利用し、農薬の使用量を最小限に抑えたお米です。

スマート米は、玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米、農林水産省ガイドライン「節減対象農薬50%以下」のお米、そして「特別栽培米」もお選びいただくことができます。

●お弁当におすすめなスマート米

・ミルキークイーン

低アミロース米の代表格。もっちり感が特徴。

https://smartagrifood.jp/?pid=163411635

・こしいぶき

あっさりとした味わいでどんなおかずにもぴったり。冷めてもおいしい。

https://smartagrifood.jp/?pid=154406488

・ひゃくまん穀

お米が大粒で食べ応えがあるのでお子さんのいる家庭にぴったり。

https://smartagrifood.jp/?pid=163412375

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。

子どものお弁当作りで多いお悩みに、「残さず食べてくれない」ことが挙げられます。もちろん、好きなおかずが入っていると食は進みやすいですが、実はポイントはそれだけではありません。

子どものお弁当作りであまり意識されていない「ごはんの工夫」について見てみましょう。

子どものお弁当のカロリーとごはん量

子どものお弁当の量を決めるとき、何を参考にしていますか? まずお弁当箱を選び、子どもの好きな物を詰められるだけ詰めていませんか?

外出先で量が足りなかったり、逆に残したりしていないか、移動の距離が長ければ重さについても気になるところです。

普段食べている量を参考にしているかと思いますが、子どもは日によって食べる量が違うことも少なくありませんし、実際にお弁当箱に詰めてみると、意外とよく入ったり、逆にぜんぜん入らなかったり、なんていうこともありますよね。

一般的に、お弁当箱の容量(ml)=お弁当のカロリー(kcal)といわれています。まずはお弁当箱の容量が適正な分量であるかをチェックしましょう。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の推定エネルギー必要量(kcal/日)から、お弁当に必要なエネルギーを1日の30%として算出すると、以下のようになります。

お弁当で摂りたいエネルギー量(kcal)

※身体活動レベルII(ふつう)の場合

※身体活動レベルII(ふつう)の場合体格や食べる量など個人差が大きいですが、お弁当箱は、摂りたいカロリーと同じ数値の容量のものを基本に選ぶようにすると大きくは外れません。

続いて、お弁当で必要なごはんの量を算出してみましょう。

炭水化物の食事摂取基準(% エネルギー)は、いずれの年齢でも男女とも50~65%。ごはん100gのカロリーは156kcalで計算しました。

お弁当で必要なごはん量(g)

※身体活動レベルII(ふつう)の場合

※身体活動レベルII(ふつう)の場合個人差があるため、あくまでもこの通りにごはんを詰めなければいけないということではありません。普段の様子や食べる量も見ながら調節しましょう。

ごはんがあまり食べられないようなお子さんは、混ぜごはんや炊き込みごはん、オムライスなどで工夫したり、フルーツや揚げ物などでカロリーを補うようにすると良いですね。

水分は多め? 少なめ? 炊き方の工夫とごはんの詰め方

冷めてもおいしいお弁当のごはんは、炊き上がりがふっくらとしています。そのためには、60分程度浸水し、しっかりと吸水させると、やわらかくふっくらとした炊き上がりになります。

やわらかい銘柄を炊く時や混ぜごはんなどにする場合は、水を少し減らしておくとベチャつきを防ぐことができますよ。

炊き上がり時間は仕上がりの20~30分前くらいに合わせたいものです。混ぜごはんやおにぎりなど、手を加える場合は調理時間も考慮しましょう。

そして、お弁当箱にごはんを詰める時にも工夫が必要です。

ごはんはアツアツのままではなく、適度に蒸らした炊き立てのごはんをお皿に広げて、粗熱を取ってから詰めるようにしましょう。

炊き立てのごはんを詰めてしまうと、蒸気が水分へと変わり、べちゃべちゃになってしまったり、傷みの原因になってしまったり……。おいしく安全にお弁当を作るためにも、ごはんは冷ましてから詰めることが大切です。

また、お弁当は食べる時には冷めていることが多いため、ぎゅうぎゅうにきつく詰めてしまうと冷めた時に硬く固まってしまい、食べにくくなったり、子どもののどに詰まりやすくなったりと、おいしさとは程遠いものとなってしまいます。

逆にふんわりと盛り付けすぎると、お弁当を持ち歩いている間に片寄ってスカスカになってしまうこともあります。お茶碗に盛り付けるより少しきつめを意識して詰めるようにしましょう。

小さい子どものお弁当の場合は、あらかじめひと口大のおにぎりにしておくと食べやすいですね。

水分の出るようなおかずは、しっかりと汁気を切って、極力ごはんに染みないようにすることが大前提。白ごはんが好きな子どもには、2段になっているお弁当箱もおすすめですよ。

お弁当におすすめ! 冷めてもおいしいお米の特徴とは

冷めてもおいしいごはんは、「デンプン」と深い関係があります。

お米に含まれているデンプンには「アミロペクチン」と「アミロース」とよばれる2種類があります。

アミロペクチンには炊くと粘りを出す働きがあり、アミロースにはその働きがないため、アミロペクチンが多いほど粘りが強くなります。もち米はアミロペクチン約100%で、強い粘りを持ち、冷めてもやわらかい状態が長続きするのはそのためです。

逆に、アミロースは冷めると早い段階で老化という現象が進み、硬くてボソボソとしたごはんになる原因となります。アミロースが多いお米ほど吸水率が低いこともわかっています。

私たちが普段食べているうるち米は、アミロペクチン75~85%、アミロース15~25%程度ですが、一般的にモチモチ感のあるお米は、アミロペクチンの含有量が高いといわれています。アミロペクチン含有量が多く、アミロースが少ない=低アミロース米で、モチモチとした保水率が高めのお米を選ぶようにすると、冷めてもおいしさを保ちやすいと考えられます。

▼「低アミロース米」についてはこちら

いま人気のお米「低アミロース米」って知ってる? お米の最新トレンドを紹介

味に関してはどうでしょうか。

甘みは、果糖を除き一般的に体温に近いほど強く感じる性質があります。普段から甘いごはんが好みの場合は、甘みの強い品種を選ぶとよいでしょう。

日常的にお弁当を食べる場合は、逆に甘みの少ないすっきりとした味わいが特徴の銘柄を選ぶようにすると、飽きのこないお弁当に仕上がります。

子どもにお弁当を持たせる場合、食べている場面に付き添わないことも多い分、おいしく食べてもらいたいですよね。

できるだけ残さずにしっかりと食べられるよう、ちょうどよい量で冷めてもおいしいごはんのお弁当を意識したいですね。

「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(pdf)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf

大槻万須美

管理栄養士・フードスタイリスト。楽しく食べて健康に。食の大切さを伝えるため、離乳食講座などの料理教室、バレエダンサーやアスリートのパーソナル栄養サポート、レシピ・コラムの提供など幅広く活動。子どもの頃の毎年の米作り経験から、身近な食体験の重要性についても実感し、おとなと子どもの食育サポートにも力を注いでいる。

管理栄養士・フードスタイリスト。楽しく食べて健康に。食の大切さを伝えるため、離乳食講座などの料理教室、バレエダンサーやアスリートのパーソナル栄養サポート、レシピ・コラムの提供など幅広く活動。子どもの頃の毎年の米作り経験から、身近な食体験の重要性についても実感し、おとなと子どもの食育サポートにも力を注いでいる。

■子どもにあんしん・安全なお米を選ぼう!

子どものお弁当に欠かせないお米ですが、買うときは農薬や化学肥料の使用量を抑えて育てられた、家族みんなにあんしんなものを選びたいですね。

全国各地のこだわりの農家さんと、スマート農業でお米づくりをしている「スマート米」は、AI・ドローンなどを利用し、農薬の使用量を最小限に抑えたお米です。

スマート米は、玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米、農林水産省ガイドライン「節減対象農薬50%以下」のお米、そして「特別栽培米」もお選びいただくことができます。

●お弁当におすすめなスマート米

・ミルキークイーン

低アミロース米の代表格。もっちり感が特徴。

https://smartagrifood.jp/?pid=163411635

・こしいぶき

あっさりとした味わいでどんなおかずにもぴったり。冷めてもおいしい。

https://smartagrifood.jp/?pid=154406488

・ひゃくまん穀

お米が大粒で食べ応えがあるのでお子さんのいる家庭にぴったり。

https://smartagrifood.jp/?pid=163412375

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。

SHARE