グローバルGAPの取得は農業経営をどう変えたのか 〜熊本県・カワカミ蓮根

今回の主題は、グローバルGAPを取得することで農業の経営がどう変わるか、である。取り上げるのは44haでレンコンを生産している株式会社カワカミ蓮根(熊本市)。

「作業の安全と環境の保全のため」。

そう語る社長の川上大介さん(39)さんに話を聞いた。

社長の川上大介さん(39)さん

社長の川上大介さん(39)さん

川上さんは実家がレンコン農家。長男であるため家業を継ぐ選択肢もあったが、父とは経営の方針が合わなかった。川上さんは次のように説明する。

「父はブランド化を目指すのに対し、僕は大衆商品としてのレンコンを作りたかった。当時、ちょうど直売所ブームがあり、道の駅があちこちに建つようになったタイミングで、父から離れて大衆向けのれんこんブランドを作るタイミングだと感じて、創業しました」

カワカミ蓮根の経営耕地面積は44ha。このうち4haは種どり用。川上さんは「おそらくレンコンの栽培面積では日本で最も大きい」という。収穫時期はハウスが6月と7月。露地が8月から翌年3月まで。

44haのうち3haは創業した熊本市に、残り41haは玉名市にある。実家から独立してからは熊本市で農地を広げようとしたものの、思うように借りることができなかった。そんな時に知人から玉名市で農業をすることを勧められたのをきっかけに、同市でレンコンの栽培を拡大していったという。

労力負担を軽減する工夫が凝らされたセンター

労力負担を軽減する工夫が凝らされたセンター

2021年4月には玉名市に収穫物の調製や予冷、出庫を一括で行う「センター」を稼働させる。現在の販売先は東海地方と東京が中心。JAと卸売市場には通さず、量販店か仲卸に直販している。収穫物の一部は粉末にして、加工食品会社に卸したり加工品の一部を買い戻して自社で販売したりしている。

以上、経営の概要を理解してもらったところで本題に入りたい。

カワカミ蓮根はグローバルGAPの取得に当たって、その支援を手がける株式会社ファーム・アライアンス・マネジメントから助言を受けてきた。その助言や審査基準に沿ってつくったのが作業のマニュアルだ。

作業を進めるうえで必要な情報を写真入りで説明

作業を進めるうえで必要な情報を写真入りで説明

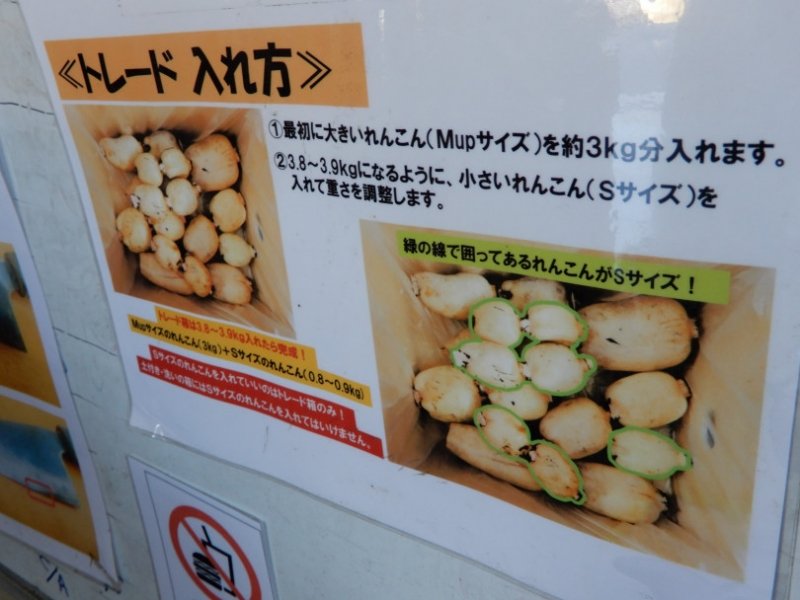

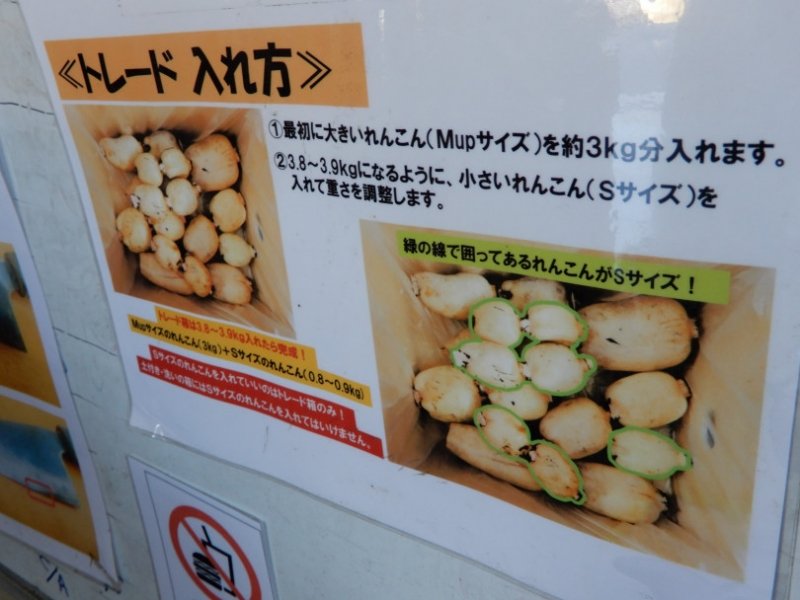

センターに入ると、壁の各所にマニュアルが貼ってある。たとえば商品に包丁の欠けた刃が混入するのを防ぐため、紙には「毎日作業前に欠損がないかチェックしましょう」と明記。さらに包丁が正常な状態と刃こぼれした状態の写真を載せている。このほか洗浄したレンコンや土付きレンコンの箱入れの仕方など、あらゆる作業について写真入りのマニュアルを貼ってあるのだ。

センターで働く半数以上は女性だ。それもあってコンテナの持ち運びや上げ下げは極力しないように工夫している。たとえば数珠つなぎのレンコンを塊(節)ごとに裁断するレーンでは、処理したレンコンを入れるコンテナを作業者の腰の高さに配置している。その後のコンテナの移動はローラーコンベアや台車を利用できるようにすることで、作業者がコンテナを上げ下げする場面を減らしている。

川上さんが衛生環境づくりで紹介してくれたのはトイレ。従業員は用を足して水洗する際には、便座のふたを閉めるように徹底している。加えて、手を洗った後に水をぬぐうために用意しているのは、以前は綿のタオルだったのを、ペーパータオルに替えた。いずれも理由は感染症を予防するため。

「綿のタオルにしていた時に集団感染したことがあったんです。従業員がウイルス性の胃腸炎にかかったまま、そのタオルを使ってしまった。そこからほかの従業員に感染していった。ペーパータオルに替えてからはその心配がなくなりました」(川上さん)

ちなみにカワカミ蓮根のトイレは建てて間もない。以前は従業員がトイレに行くときは倉庫まで車で連れ帰るか、コンビニのトイレを借りていた。いまは農地の集約化を進めたことで、自転車で5分圏内に水洗のトイレを完備しているという。

特徴的なのは、田から収穫物を集めてくる車の走行経路もマニュアルで示していること。川上さんは次のように語る。

「この辺りは道幅が狭くて離合できなかったり、舗装されてなくて道がぬかるみやすかったりする場所が結構ある。それで自損事故を起こしたり、わだちにはまったりすることがあった。そういう場所を避けて集荷できる経路を決めて、そこ以外は通らないようにしたところ、事故はほぼなくなりましたね」

カワカミ蓮根の田

カワカミ蓮根の田

集荷用の車は1日中、田を回っている。それぞれの田で集荷する際に、そこで働く従業員に問題や事故がないか確かめる。車には救急箱を常備しているので、従業員がけがをしたら、応急処置もできる。

漏水防止の波板

漏水防止の波板

合わせてすべての田は畦際に波板を設置して、水が漏れにくいようにしている。川上さんは「基本的に蒸散した分だけを補うようにして、地下水を無駄に使わないようにしている」と話している。

随所にわたる工夫は、グローバルGAPを取得したからといって、一朝一夕でできるわけではない。

LINEによる課題共有

LINEによる課題共有

カワカミ蓮根では部署ごとに「教育訓練」という集まりを開き、従業員間で課題の抽出と対策を練る。各部署の担当責任者はLINEを使って情報や問題の共有もしている。

グローバルGAPを基礎にした日々の試行錯誤が農場を進化させていく。

天然地下水栽培 おいしいレンコン ㈱カワカミ|熊本

https://www.renkonkawakami.com/

「作業の安全と環境の保全のため」。

そう語る社長の川上大介さん(39)さんに話を聞いた。

社長の川上大介さん(39)さん

社長の川上大介さん(39)さんブランド品ではなく大衆商品としてのレンコンを追求

まずはカワカミ蓮根が誕生した経緯と会社の概要について触れたい。同社は川上さんが27歳の時に一代で創業した農業法人だ。川上さんは実家がレンコン農家。長男であるため家業を継ぐ選択肢もあったが、父とは経営の方針が合わなかった。川上さんは次のように説明する。

「父はブランド化を目指すのに対し、僕は大衆商品としてのレンコンを作りたかった。当時、ちょうど直売所ブームがあり、道の駅があちこちに建つようになったタイミングで、父から離れて大衆向けのれんこんブランドを作るタイミングだと感じて、創業しました」

カワカミ蓮根の経営耕地面積は44ha。このうち4haは種どり用。川上さんは「おそらくレンコンの栽培面積では日本で最も大きい」という。収穫時期はハウスが6月と7月。露地が8月から翌年3月まで。

44haのうち3haは創業した熊本市に、残り41haは玉名市にある。実家から独立してからは熊本市で農地を広げようとしたものの、思うように借りることができなかった。そんな時に知人から玉名市で農業をすることを勧められたのをきっかけに、同市でレンコンの栽培を拡大していったという。

労力負担を軽減する工夫が凝らされたセンター

労力負担を軽減する工夫が凝らされたセンター2021年4月には玉名市に収穫物の調製や予冷、出庫を一括で行う「センター」を稼働させる。現在の販売先は東海地方と東京が中心。JAと卸売市場には通さず、量販店か仲卸に直販している。収穫物の一部は粉末にして、加工食品会社に卸したり加工品の一部を買い戻して自社で販売したりしている。

以上、経営の概要を理解してもらったところで本題に入りたい。

作業をマニュアル化して紙にして張る

「作業の安全と環境の保全のためです」。今回の主題であるグローバルGAPを取得した理由について、川上さんはこう明言する。カワカミ蓮根はグローバルGAPの取得に当たって、その支援を手がける株式会社ファーム・アライアンス・マネジメントから助言を受けてきた。その助言や審査基準に沿ってつくったのが作業のマニュアルだ。

作業を進めるうえで必要な情報を写真入りで説明

作業を進めるうえで必要な情報を写真入りで説明センターに入ると、壁の各所にマニュアルが貼ってある。たとえば商品に包丁の欠けた刃が混入するのを防ぐため、紙には「毎日作業前に欠損がないかチェックしましょう」と明記。さらに包丁が正常な状態と刃こぼれした状態の写真を載せている。このほか洗浄したレンコンや土付きレンコンの箱入れの仕方など、あらゆる作業について写真入りのマニュアルを貼ってあるのだ。

労力負担の軽減や衛生環境づくりなど

グローバルGAPの考え方に基づいた職場の環境づくりにも余念がない。センターで働く半数以上は女性だ。それもあってコンテナの持ち運びや上げ下げは極力しないように工夫している。たとえば数珠つなぎのレンコンを塊(節)ごとに裁断するレーンでは、処理したレンコンを入れるコンテナを作業者の腰の高さに配置している。その後のコンテナの移動はローラーコンベアや台車を利用できるようにすることで、作業者がコンテナを上げ下げする場面を減らしている。

川上さんが衛生環境づくりで紹介してくれたのはトイレ。従業員は用を足して水洗する際には、便座のふたを閉めるように徹底している。加えて、手を洗った後に水をぬぐうために用意しているのは、以前は綿のタオルだったのを、ペーパータオルに替えた。いずれも理由は感染症を予防するため。

「綿のタオルにしていた時に集団感染したことがあったんです。従業員がウイルス性の胃腸炎にかかったまま、そのタオルを使ってしまった。そこからほかの従業員に感染していった。ペーパータオルに替えてからはその心配がなくなりました」(川上さん)

ちなみにカワカミ蓮根のトイレは建てて間もない。以前は従業員がトイレに行くときは倉庫まで車で連れ帰るか、コンビニのトイレを借りていた。いまは農地の集約化を進めたことで、自転車で5分圏内に水洗のトイレを完備しているという。

車の移動にもマニュアル化

人やモノが事故を起こすことなく安全に移動できる経路の「動線」も定めて、マニュアルで示している。特徴的なのは、田から収穫物を集めてくる車の走行経路もマニュアルで示していること。川上さんは次のように語る。

「この辺りは道幅が狭くて離合できなかったり、舗装されてなくて道がぬかるみやすかったりする場所が結構ある。それで自損事故を起こしたり、わだちにはまったりすることがあった。そういう場所を避けて集荷できる経路を決めて、そこ以外は通らないようにしたところ、事故はほぼなくなりましたね」

カワカミ蓮根の田

カワカミ蓮根の田集荷用の車は1日中、田を回っている。それぞれの田で集荷する際に、そこで働く従業員に問題や事故がないか確かめる。車には救急箱を常備しているので、従業員がけがをしたら、応急処置もできる。

地下水を守る

環境の保全でこだわったのは地下水を減らさないことだ。カワカミ蓮根は田に入れる水はすべて地下水に頼っている。そのため各所に井戸を設けてきた。井戸の上部から地下水位を定期的に測っている。もし水位が下がっていれば、取水する量を減らす。 漏水防止の波板

漏水防止の波板合わせてすべての田は畦際に波板を設置して、水が漏れにくいようにしている。川上さんは「基本的に蒸散した分だけを補うようにして、地下水を無駄に使わないようにしている」と話している。

随所にわたる工夫は、グローバルGAPを取得したからといって、一朝一夕でできるわけではない。

LINEによる課題共有

LINEによる課題共有カワカミ蓮根では部署ごとに「教育訓練」という集まりを開き、従業員間で課題の抽出と対策を練る。各部署の担当責任者はLINEを使って情報や問題の共有もしている。

グローバルGAPを基礎にした日々の試行錯誤が農場を進化させていく。

天然地下水栽培 おいしいレンコン ㈱カワカミ|熊本

https://www.renkonkawakami.com/

SHARE