【応募〆切を7月4日まで延長】 東北学院大学、「農地集約プログラム」に参加する市町村を募集

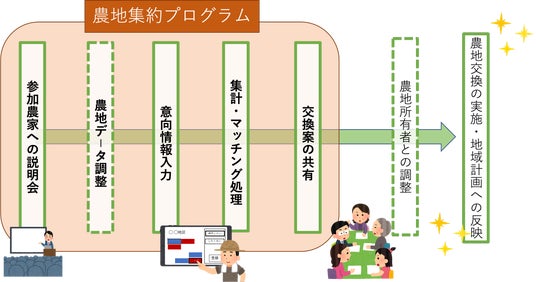

東北学院大学の黒阪健吾研究室は、農地集約プログラムを実施する市町村の公募を開始した。農地集約プログラムは、農家の耕作意向をWebアプリケーションで収集し、マッチングアルゴリズムを用いることで効率的な農地集約案を作成する取り組み。応募締め切りは、2025年7月4日(金)17:00までとなっている。

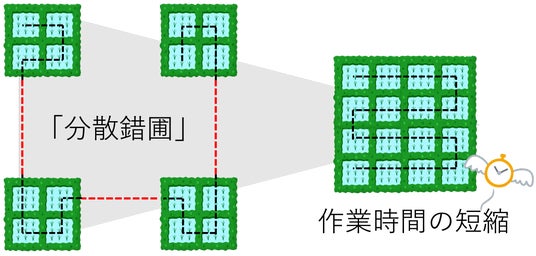

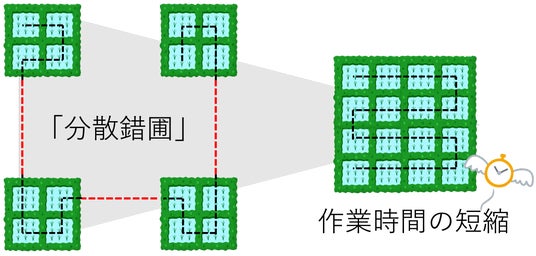

日本では、農家の耕作地が複数箇所に分散する「分散錯圃(ぶんさんさくほ)」が問題となっている。これにより、農家の作業時間の10~15%が圃場間の移動に割かれるという事例研究もあるという。

しかし、日本では農業所得の不安定さや農地の資産保有意識などにより、農地の取引が活発に行われているとは言い難い状況だ。また、農地の貸し借りの調整も人の手で行われているという技術的な制約などから、農地の集約・集積はなかなか進んでいないという。

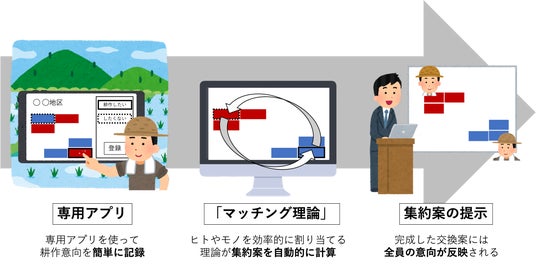

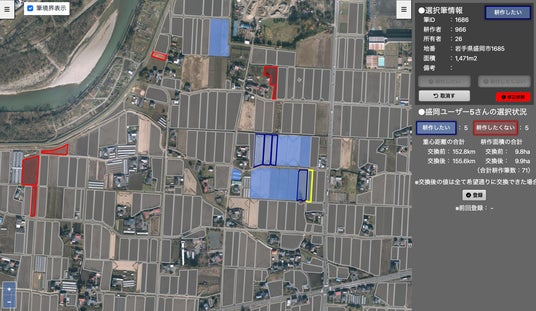

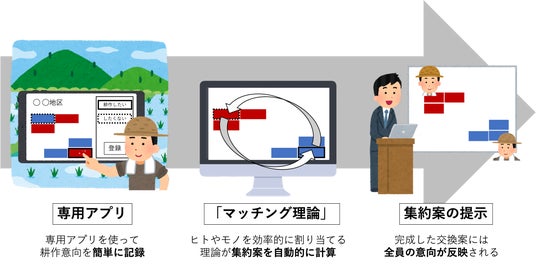

このような分散作圃の解決を目的として、東北学院大学黒阪研究室では、「耕作したい農地」、「耕作したくない農地」といった農家の耕作意向情報を専用Webアプリを通じて収集し、「耕作したい農地」と「耕作したくない農地」をマッチングさせる農地集約システムの開発を進めてきた。

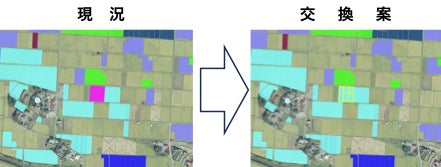

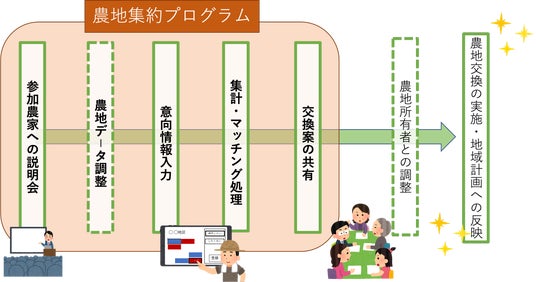

農地集約システムとは、PCやモバイル端末を用いて農家から耕作地に対する選好情報を収集し、これらの選好情報とマッチング理論に基づいたアルゴリズムを用いることで、農家が納得できる農地の集約案を自動的に作成するもの。この集約案をたたき台とすることで、市町村が地域計画を作成する手間を大幅に短縮するほか、話し合いだけでは気付くことが難しい潜在的な農地交換の可能性を発見できる画期的なツールだという。

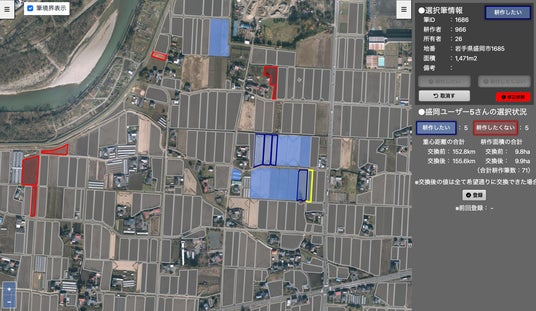

これまで2022年度から2024年度にかけて実証実験を行っており、直近では2024年9月3日~2025年2月7日に岩手県盛岡市で、31軒の農家、2304筆の農地を対象とした実証実験には16軒の農家が参加した。

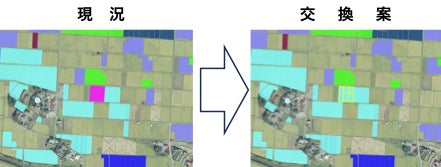

新たに「耕作したい農地」と今後は「耕作したくない農地」の意向が14組マッチングし、圃場の分散度合(平均中心距離)が最大12.3%減少。また、ひとかたまりと見なせる農地の平均的な大きさ(平均団地面積)が最大11.4%増加した。結果、耕作したい農地の入手率は9.7%、耕作したくない農地の放出率は18.4%となった。

今回募集を行う実証事業は、米を生産している農地を対象としたもの。農地集約システムを使用して農地集約事業を行う農地集約プログラムが分散錯圃の解決にどの程度有効であるのか、農家の生産活動にどのような影響を与えるのかについて、全国の市町村を対象に大規模な検証を行う。

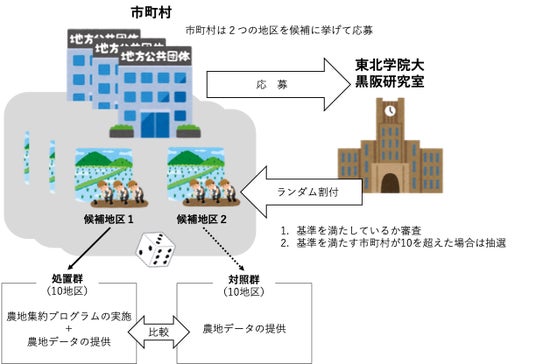

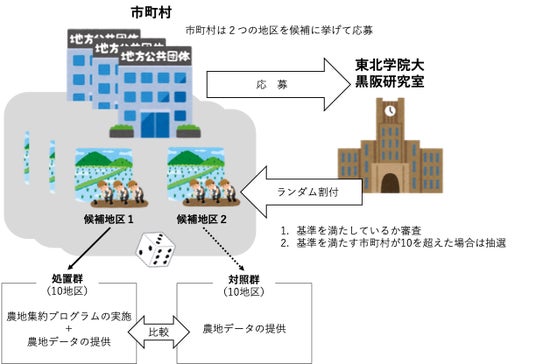

実証事業は市町村単位で行い、ランダム化比較実験(RCT)と呼ばれる実験手法を用いる。参加市町村がプログラムを実施する候補を2地区挙げ、同研究室においてそのうち1つを実施地区、残り1地区を非実施地区としてランダムに選定する。そのうえで、実施地区と非実施地区の事業実施前後における農地利用の変化を比較する。

応募は、同研究室のWebサイトにある電子申請フォームより行える。質問や詳細について知りたい場合は、Webでの個別相談会を利用することも可能だ。

公募詳細

・応募は市町村が行うこと

・対象は米を生産している農地であること

・市町村は2つの地区を候補として応募し、当研究室がランダムに選ぶ一方の地区で事業実施すること

・事業費は不要となること(大学が費用負担)

・応募締切は7月4日(金)17:00

・応募は研究室のWebウェブサイトの電子申請フォームから

・個別Web相談会を開催可能であり、希望者はWebサイトの予約フォームから

スケジュール

申請受付:2025年4月25日~7月4日17:00

Web相談会:2025年5月8日~7月1日(指定日程)

審査期間:2025年7月中旬

採択通知:2025年7月下旬(電子メールにて通知)

共同研究契約締結:2025年8月下旬

事業開始:2025年9月以降

詳細:https://www.nouchimatching.com/recruitment

農地集約プログラム

https://www.nouchimatching.com/

マッチングアルゴリズムで効率的な農地集約を実現

日本では、農家の耕作地が複数箇所に分散する「分散錯圃(ぶんさんさくほ)」が問題となっている。これにより、農家の作業時間の10~15%が圃場間の移動に割かれるという事例研究もあるという。

しかし、日本では農業所得の不安定さや農地の資産保有意識などにより、農地の取引が活発に行われているとは言い難い状況だ。また、農地の貸し借りの調整も人の手で行われているという技術的な制約などから、農地の集約・集積はなかなか進んでいないという。

このような分散作圃の解決を目的として、東北学院大学黒阪研究室では、「耕作したい農地」、「耕作したくない農地」といった農家の耕作意向情報を専用Webアプリを通じて収集し、「耕作したい農地」と「耕作したくない農地」をマッチングさせる農地集約システムの開発を進めてきた。

農地集約システムとは、PCやモバイル端末を用いて農家から耕作地に対する選好情報を収集し、これらの選好情報とマッチング理論に基づいたアルゴリズムを用いることで、農家が納得できる農地の集約案を自動的に作成するもの。この集約案をたたき台とすることで、市町村が地域計画を作成する手間を大幅に短縮するほか、話し合いだけでは気付くことが難しい潜在的な農地交換の可能性を発見できる画期的なツールだという。

これまで2022年度から2024年度にかけて実証実験を行っており、直近では2024年9月3日~2025年2月7日に岩手県盛岡市で、31軒の農家、2304筆の農地を対象とした実証実験には16軒の農家が参加した。

新たに「耕作したい農地」と今後は「耕作したくない農地」の意向が14組マッチングし、圃場の分散度合(平均中心距離)が最大12.3%減少。また、ひとかたまりと見なせる農地の平均的な大きさ(平均団地面積)が最大11.4%増加した。結果、耕作したい農地の入手率は9.7%、耕作したくない農地の放出率は18.4%となった。

今回募集を行う実証事業は、米を生産している農地を対象としたもの。農地集約システムを使用して農地集約事業を行う農地集約プログラムが分散錯圃の解決にどの程度有効であるのか、農家の生産活動にどのような影響を与えるのかについて、全国の市町村を対象に大規模な検証を行う。

実証事業は市町村単位で行い、ランダム化比較実験(RCT)と呼ばれる実験手法を用いる。参加市町村がプログラムを実施する候補を2地区挙げ、同研究室においてそのうち1つを実施地区、残り1地区を非実施地区としてランダムに選定する。そのうえで、実施地区と非実施地区の事業実施前後における農地利用の変化を比較する。

応募は、同研究室のWebサイトにある電子申請フォームより行える。質問や詳細について知りたい場合は、Webでの個別相談会を利用することも可能だ。

公募詳細

・応募は市町村が行うこと

・対象は米を生産している農地であること

・市町村は2つの地区を候補として応募し、当研究室がランダムに選ぶ一方の地区で事業実施すること

・事業費は不要となること(大学が費用負担)

・応募締切は7月4日(金)17:00

・応募は研究室のWebウェブサイトの電子申請フォームから

・個別Web相談会を開催可能であり、希望者はWebサイトの予約フォームから

スケジュール

申請受付:2025年4月25日~7月4日17:00

Web相談会:2025年5月8日~7月1日(指定日程)

審査期間:2025年7月中旬

採択通知:2025年7月下旬(電子メールにて通知)

共同研究契約締結:2025年8月下旬

事業開始:2025年9月以降

詳細:https://www.nouchimatching.com/recruitment

農地集約プログラム

https://www.nouchimatching.com/

SHARE