物流の短縮化で市場よりも安価に購入 〜農作物予約相対取引サービス「TSUNAGU」【後編】

農産物の買い手と売り手がオンライン上で直接取引を確定させるサービスが相次いで誕生する中、株式会社 Tsunaguが運営する「ツナグ」が、2020度にも始動する。

ほかの同様のサービスと比べて特異な点が、売り手として主に想定するのが農家や農業法人ではなく農業協同組合(JA)であることは前回述べた。

今回注目したいのは、ツナグが目指す「物流を短縮化させる仕組み」についてである。

「ツナグ」では、取引が確定した農産物については、JAの集荷場や直売所など冷蔵施設を備えた場所で買い手に直接渡す計画である。

その利点は、市場を経由しないことで鮮度の良さが保てるということ。しかも流通の経費を省くため、「市場を経由するより安く購入できると見込んでいる」と鈴木社長。

決算については、第三者機関による「与信審査」を導入する。

取引の段階で品目や量、金額などを決めてもらう。すると、取引成立という情報が「ツナグ」に届く。この時点で農家が出荷。その確認が取れると、買い手企業に請求書を送る。決算は月末一括締めだ。

与信審査を採用したのは、不正取引を撲滅するため。ツナグのプロトタイプを試験的に運用した際、たとえば買い手が「ツナグ」などのサービスを利用して農家の情報を仕入れ、その農家に裏ルートで直接商談を持ち掛けるということが横行したことがある。その末に、未払い問題も発生していた。

一方で、農家も出荷したと言いながら、それが嘘であったり、痛んでしまった野菜を送ったりしていることもあったという。これで、初めての取引先でも安心できるようになる。

ところで、ツナグが量より質を重視するのは、市場流通との競合を避けるだけではない。JAとともに農家の経営や技能のレベルを向上させるためでもある。

付加価値の高い農産物を生み出せる農家は、意欲も栽培の技術も高い。そうした農家の農産物が高値で売れることを示せれば、他の農家も追随しようという気持ちになるはず。

その時こそ、JAの営農指導員の出番だ……と言いたいところだが、現状において営農指導員のレベルは総じて高いとは言えない。むしろレベルの高い農家と付き合ったり、農家と質を上げる努力を重ねていくことで、営農指導員の技能も高まっていくだろう。

株式会社 Tsunagu 鈴木輝社長

株式会社 Tsunagu 鈴木輝社長

鈴木社長は「JAから離れた農家を、もう一度JAに引き戻すことにもつながる」と見ている。「他の農家と同じ扱いを受けたくない」と、JAを経由せずにスーパーや消費者などに直接販売している農家も少なくないからだ。

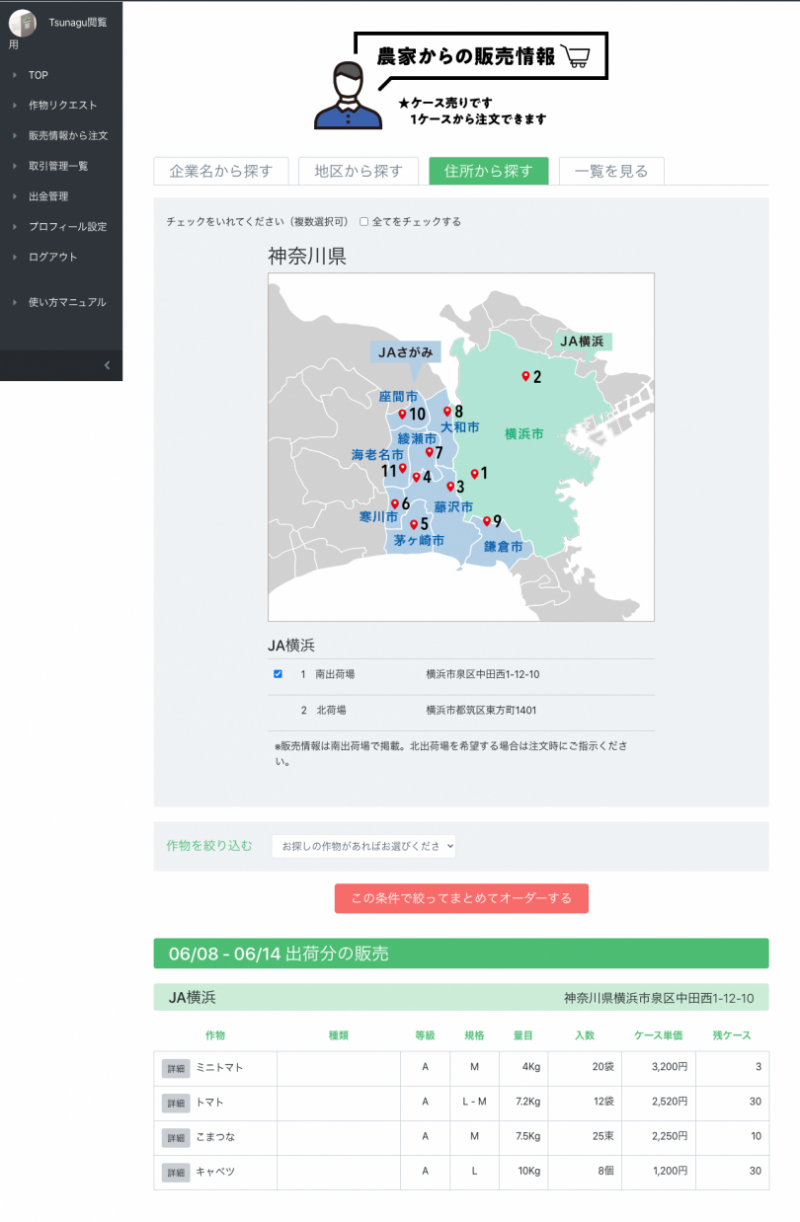

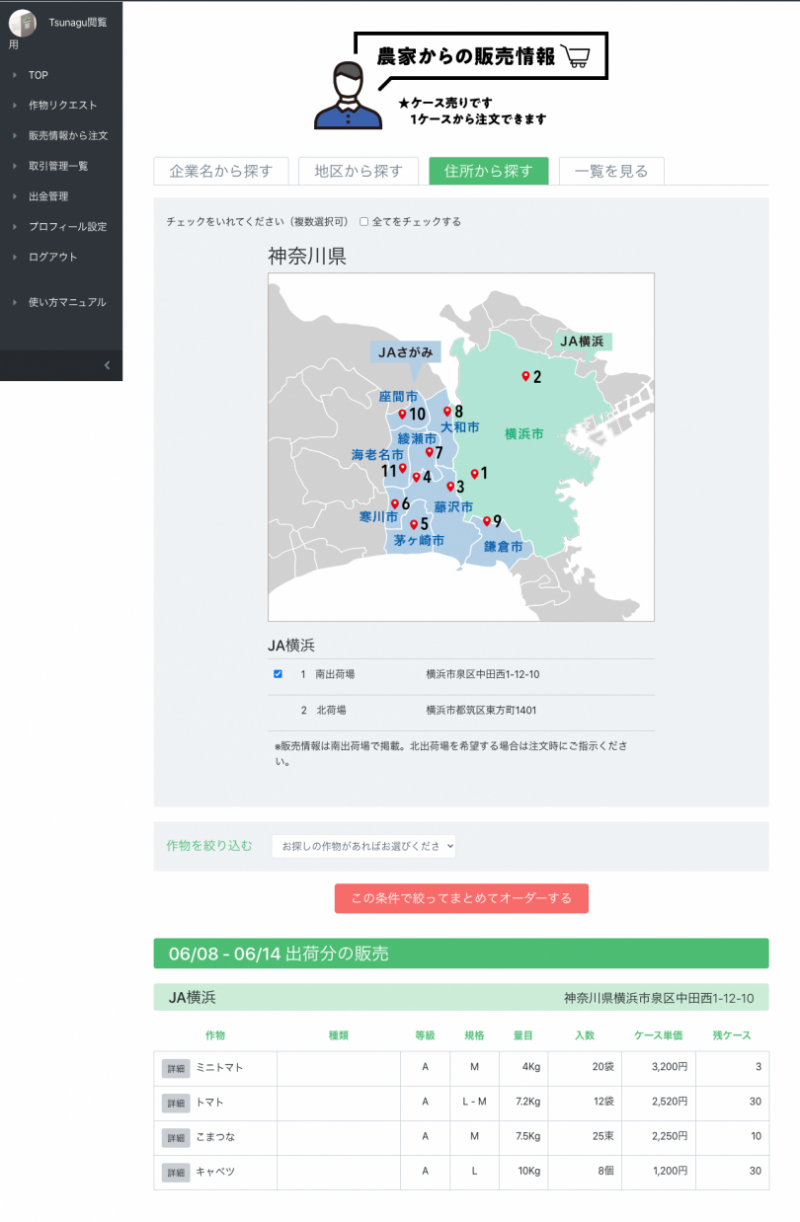

「ツナグ」の販売情報画面。どこでどれほどの野菜が出荷されるのかを、地図上で確認することができる

「ツナグ」の販売情報画面。どこでどれほどの野菜が出荷されるのかを、地図上で確認することができる

JAは全国にくまなく存在し、その数は600を超える。その多くで「ツナグ」が導入されれば、農産物が品目や質ごとに、いつ、どこで、どの程度が収穫される予定なのかといったデータが、「まるで天気予報」(鈴木社長)のように把握できるようになるかもしれない。そうなれば需給のミスマッチも生じにくくなっていく。

こうした中間流通を省く新たなビジネスの動向を、卸売市場の関係者は苦々しく思っているに違いない。事実、そういう声があるということも聞く。

ただ、サプライチェーン全体を巻き込んだ止めようのない業界再編の動きに、いつまでも外野にいるような気分のままでいいのだろうか。

「ツナグ」の成功は、そんな市場関係者の考えをほぐすことにも“つながる”はずだ。

TSUNAGU

http://tsunagu.cc/

ほかの同様のサービスと比べて特異な点が、売り手として主に想定するのが農家や農業法人ではなく農業協同組合(JA)であることは前回述べた。

今回注目したいのは、ツナグが目指す「物流を短縮化させる仕組み」についてである。

与信審査を導入し、安心の取引関係を構築

「ツナグ」では、取引が確定した農産物については、JAの集荷場や直売所など冷蔵施設を備えた場所で買い手に直接渡す計画である。

その利点は、市場を経由しないことで鮮度の良さが保てるということ。しかも流通の経費を省くため、「市場を経由するより安く購入できると見込んでいる」と鈴木社長。

決算については、第三者機関による「与信審査」を導入する。

取引の段階で品目や量、金額などを決めてもらう。すると、取引成立という情報が「ツナグ」に届く。この時点で農家が出荷。その確認が取れると、買い手企業に請求書を送る。決算は月末一括締めだ。

与信審査を採用したのは、不正取引を撲滅するため。ツナグのプロトタイプを試験的に運用した際、たとえば買い手が「ツナグ」などのサービスを利用して農家の情報を仕入れ、その農家に裏ルートで直接商談を持ち掛けるということが横行したことがある。その末に、未払い問題も発生していた。

一方で、農家も出荷したと言いながら、それが嘘であったり、痛んでしまった野菜を送ったりしていることもあったという。これで、初めての取引先でも安心できるようになる。

JAと農家の経営や技能レベル向上に

ところで、ツナグが量より質を重視するのは、市場流通との競合を避けるだけではない。JAとともに農家の経営や技能のレベルを向上させるためでもある。

付加価値の高い農産物を生み出せる農家は、意欲も栽培の技術も高い。そうした農家の農産物が高値で売れることを示せれば、他の農家も追随しようという気持ちになるはず。

その時こそ、JAの営農指導員の出番だ……と言いたいところだが、現状において営農指導員のレベルは総じて高いとは言えない。むしろレベルの高い農家と付き合ったり、農家と質を上げる努力を重ねていくことで、営農指導員の技能も高まっていくだろう。

株式会社 Tsunagu 鈴木輝社長

株式会社 Tsunagu 鈴木輝社長鈴木社長は「JAから離れた農家を、もう一度JAに引き戻すことにもつながる」と見ている。「他の農家と同じ扱いを受けたくない」と、JAを経由せずにスーパーや消費者などに直接販売している農家も少なくないからだ。

「ツナグ」の販売情報画面。どこでどれほどの野菜が出荷されるのかを、地図上で確認することができる

「ツナグ」の販売情報画面。どこでどれほどの野菜が出荷されるのかを、地図上で確認することができるJAは全国にくまなく存在し、その数は600を超える。その多くで「ツナグ」が導入されれば、農産物が品目や質ごとに、いつ、どこで、どの程度が収穫される予定なのかといったデータが、「まるで天気予報」(鈴木社長)のように把握できるようになるかもしれない。そうなれば需給のミスマッチも生じにくくなっていく。

こうした中間流通を省く新たなビジネスの動向を、卸売市場の関係者は苦々しく思っているに違いない。事実、そういう声があるということも聞く。

ただ、サプライチェーン全体を巻き込んだ止めようのない業界再編の動きに、いつまでも外野にいるような気分のままでいいのだろうか。

「ツナグ」の成功は、そんな市場関係者の考えをほぐすことにも“つながる”はずだ。

TSUNAGU

http://tsunagu.cc/

SHARE