「スマートアグリフードプロジェクト」がスマート農業技術を無償提供する理由

2020年10月26日~27日に開催されたオンラインイベント「OPTiM INNOVATION 2020」。新型コロナウイルス(COVID-19)が世界的に猛威を振るう現況において、「感染拡大を防ぎながら、経済活動を活発化させるためにAI・IoTができること」は何かというテーマのもと、さまざまな角度から検討が行われた。

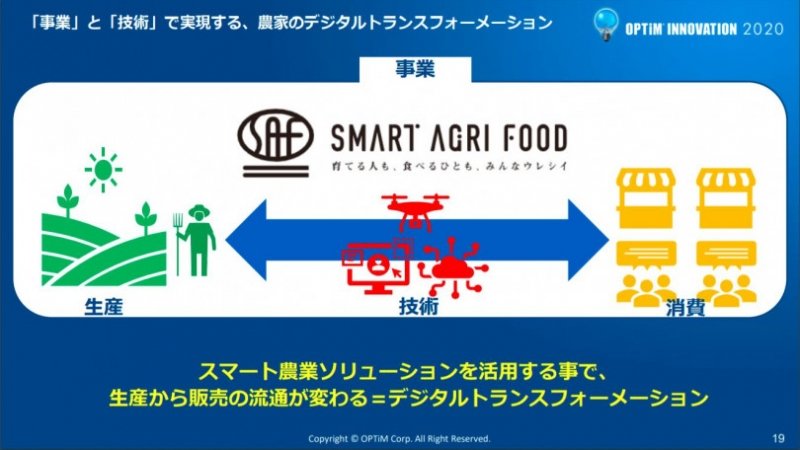

農業×ITのウェビナー、「『事業』と『技術』で実現する、農家のデジタルトランスフォーメーション」では、栽培面積拡大、栽培地域拡大、プロジェクト内での最新提供技術などの「スマートアグリフードプロジェクト」の最新状況を、株式会社オプティム マネージャーの大澤淳氏と、サブマネージャーの星野祐輝氏が発表した。

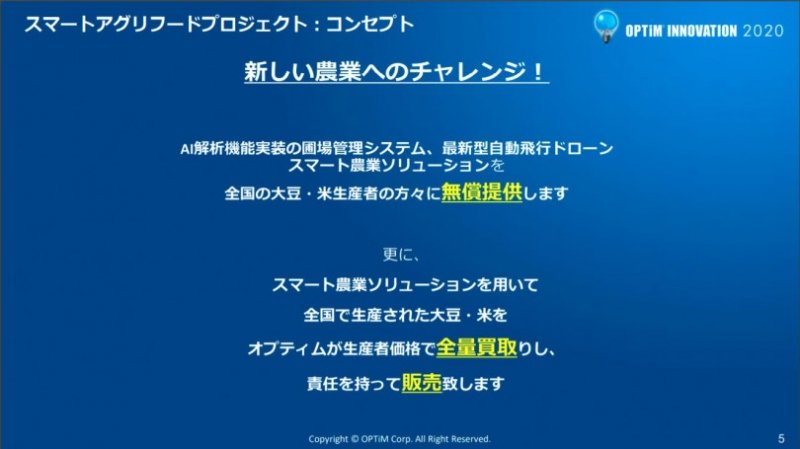

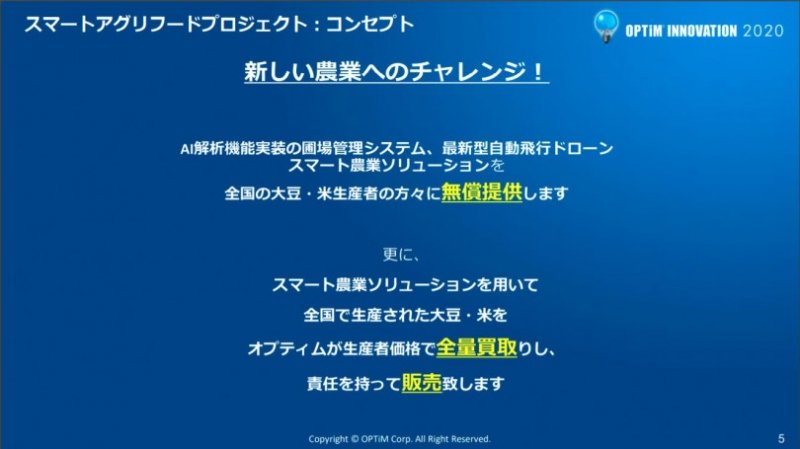

「スマートアグリフードプロジェクト」は、オプティムが開発したAI解析機能が実装された圃場管理システムやドローンソリューションを、全国の大豆・米の生産者に無償で提供する、オプティムの農業プロジェクトのひとつだ。同プロジェクトで栽培された作物はオプティムが全量を買い取り、店舗やネット直販などを通じて販売する。そして、売上の中からさらに「レベニューシェア」として生産者に還元するという仕組みだ。

このプロジェクト最大の特徴は、最先端のスマート農業機器などを無償提供している点だ。

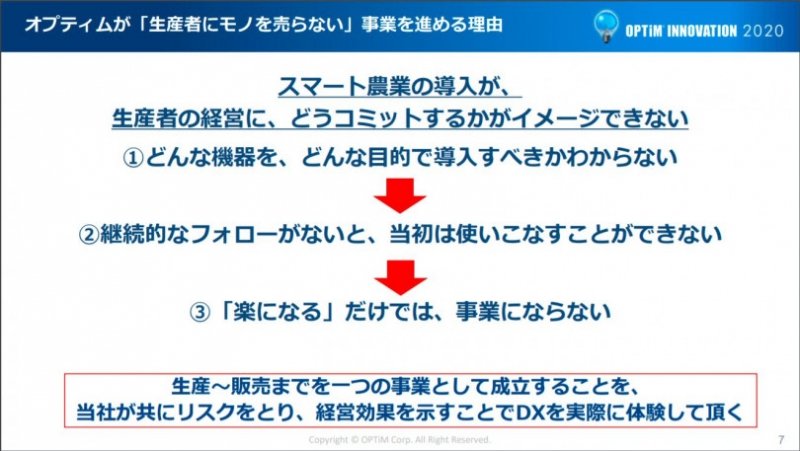

スマート農業と一口に言っても、ロボットトラクター、収量コンバイン、センシングドローン、IoT圃場センサーなどさまざまな機器がすでに製品化されている。しかし、それらを導入する生産者は、どのように活用して経営していくのかをまだイメージできていないのではないか、というのがオプティムの考えだ。

生産者はすでに長いローンを組んでさまざまな農機などを購入している。しかも、利益がなかなか上がらず、後継者も少ない。

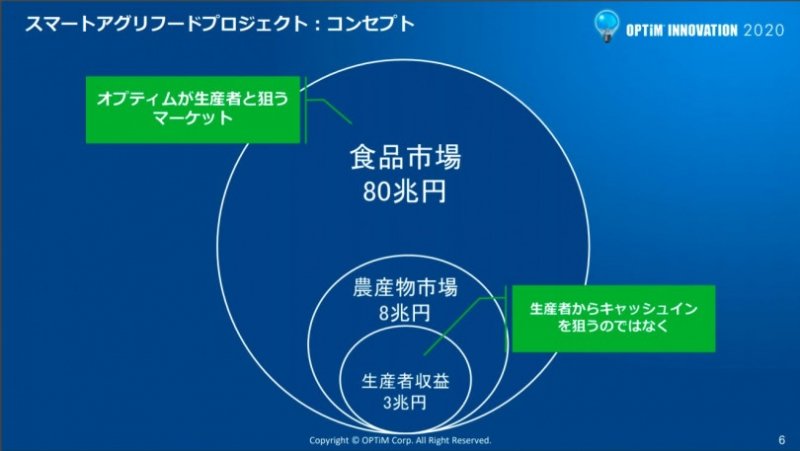

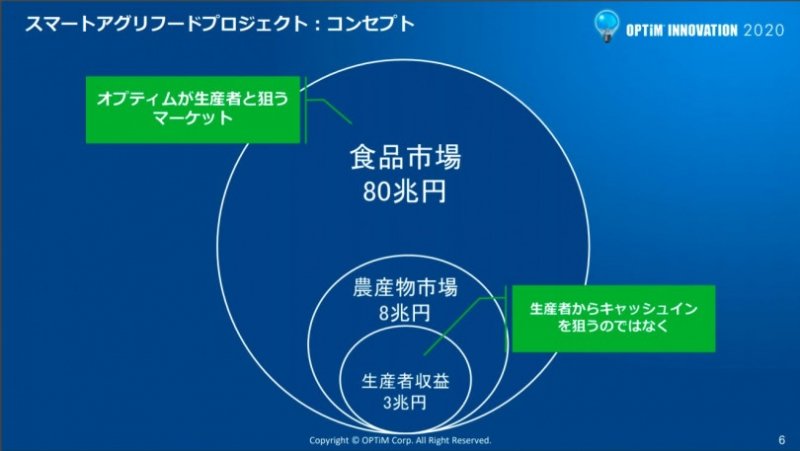

そんな生産者に対してオプティムは、「生産者収益」が3兆円しかない生産者にさらにスマート農業サービスなどを販売するのではなく、生産者とともに80兆円と言われる「食品市場」をターゲットにして、高付加価値の農産物などで一緒に利益を上げることを目指している。ここが、一般的な農業関連のハードウェア・ソフトウェア会社とは根本的にビジネスモデルが異なる部分だろう。

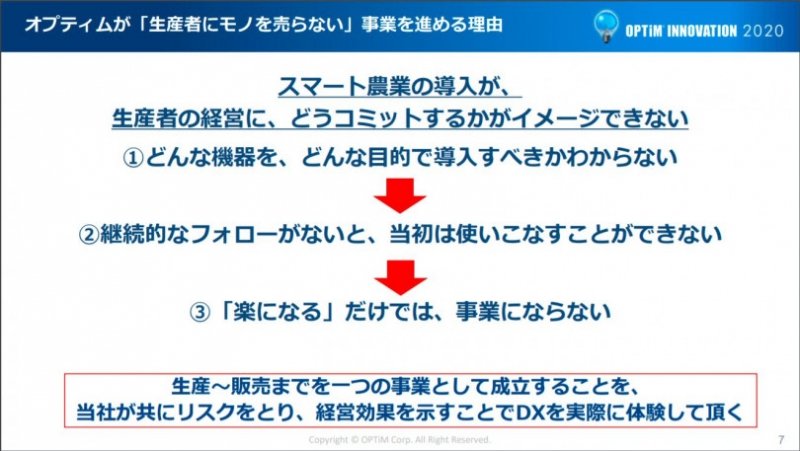

というのも、オプティム自身も自社の技術開発などを通して、生産者への継続的なフォローがなければスマート農業はうまく使いこなせないこと、「楽になる」ことだけでは事業にならないということを感じてきた。だからこそ「スマートアグリフードプロジェクト」では、オプティムがリスクを取ってでも無償でソリューションを提供し、農業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させるべく活動している。

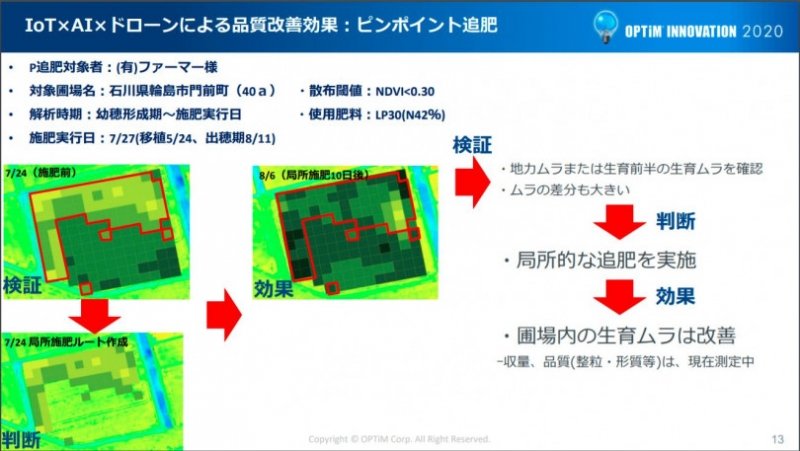

オプティムが提供するスマート農業技術は、研究開発中のものも含めて非常に多岐に渡る。中でも「スマート米」の代表的な技術として実用化されているのが、雑草や病害虫に対する「ピンポイント農薬散布」と、2020年から実施された「ピンポイント追肥」だ。

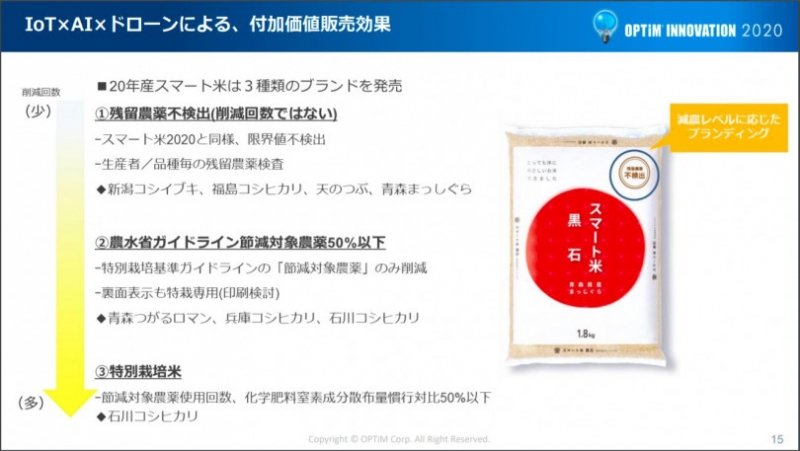

これらの技術を用いて栽培された2020年産の「スマート米2021」は、全国で5地域5品種が栽培されている。特に今年は、従来の「残留農薬不検出」に加えて、「節減対象農薬50%以下」「特別栽培米」といった減農薬レベルに応じたブランディングを行って販売されている。11月から発売を開始し、ECサイトなどで人気を博しているという。

オプティムが「スマートアグリフードプロジェクト」に取り組む最大の目的は、生産者自身の所得向上につなげること。そのためにオプティムが行うことは、単に技術を導入すればすべてがうまくいくわけではないことを正しく伝え、スマート農業によってなにがどのように改善されるのかを、生産者に対してマネジメントすることだ。

そして参加する生産者にも、営農計画を策定するという経営目線で、スマート農業を導入してほしいと締め括った。

「スマート米」に取り組んだ生産者に取材をした際に一様に聞かれたのは、導入コストがかからないことや全量買取をしてくれるというメリット以上に、オプティムが生産者が困っていることを受け止めて、どのように解決すべきかを一緒に考えてくれるという姿勢だ。

スマート農業は導入したら終わりではない。そこから生産者がどのように活用し、収益アップなどに結び付けていくかがスマート農業の成功となる。その意味で、機材の提供、栽培技術、そして流通と販売までを手掛けるオプティムの取り組みは、生産者のリスクを最大限減らす、過去にないスマート農業ソリューションと言える。

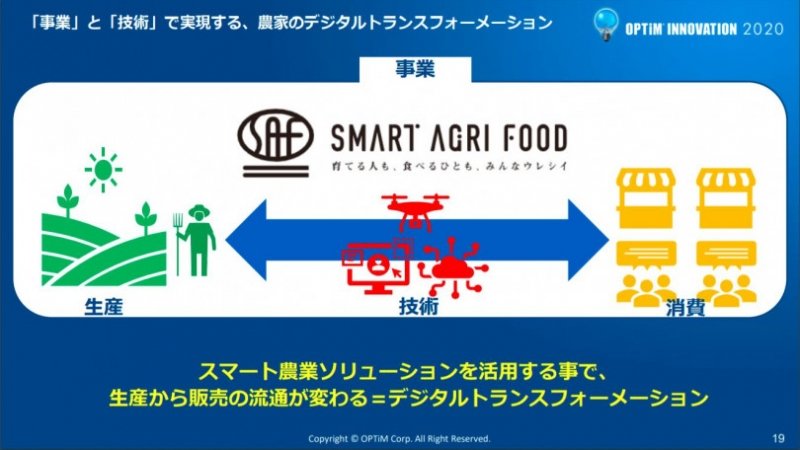

タイトルの「『事業』と『技術』で実現する、農家のデジタルトランスフォーメーション」は、スマート農業を活用することで生産から販売までの流通自体が変わっていくということを、生産者や流通業者にも感じてもらいたいというオプティムの思いだ。

そして、オプティム自身が語っているように、スマート農業ソリューションを提供する企業側も、生産者が自らの意思で選び、着実に収益アップを目指せるようなサービスを確立させるべき時期に来ている。

OPTiM INNOVATION 2020

https://www.optim.co.jp/innovation2020/

農業×ITのウェビナー、「『事業』と『技術』で実現する、農家のデジタルトランスフォーメーション」では、栽培面積拡大、栽培地域拡大、プロジェクト内での最新提供技術などの「スマートアグリフードプロジェクト」の最新状況を、株式会社オプティム マネージャーの大澤淳氏と、サブマネージャーの星野祐輝氏が発表した。

3年目を迎えた「スマートアグリフードプロジェクト」の歩みと現状

「スマートアグリフードプロジェクト」は、オプティムが開発したAI解析機能が実装された圃場管理システムやドローンソリューションを、全国の大豆・米の生産者に無償で提供する、オプティムの農業プロジェクトのひとつだ。同プロジェクトで栽培された作物はオプティムが全量を買い取り、店舗やネット直販などを通じて販売する。そして、売上の中からさらに「レベニューシェア」として生産者に還元するという仕組みだ。

このプロジェクト最大の特徴は、最先端のスマート農業機器などを無償提供している点だ。

スマート農業と一口に言っても、ロボットトラクター、収量コンバイン、センシングドローン、IoT圃場センサーなどさまざまな機器がすでに製品化されている。しかし、それらを導入する生産者は、どのように活用して経営していくのかをまだイメージできていないのではないか、というのがオプティムの考えだ。

生産者はすでに長いローンを組んでさまざまな農機などを購入している。しかも、利益がなかなか上がらず、後継者も少ない。

そんな生産者に対してオプティムは、「生産者収益」が3兆円しかない生産者にさらにスマート農業サービスなどを販売するのではなく、生産者とともに80兆円と言われる「食品市場」をターゲットにして、高付加価値の農産物などで一緒に利益を上げることを目指している。ここが、一般的な農業関連のハードウェア・ソフトウェア会社とは根本的にビジネスモデルが異なる部分だろう。

というのも、オプティム自身も自社の技術開発などを通して、生産者への継続的なフォローがなければスマート農業はうまく使いこなせないこと、「楽になる」ことだけでは事業にならないということを感じてきた。だからこそ「スマートアグリフードプロジェクト」では、オプティムがリスクを取ってでも無償でソリューションを提供し、農業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させるべく活動している。

労力・効率・コスト削減をまとめて実現するオプティム独自のドローン技術

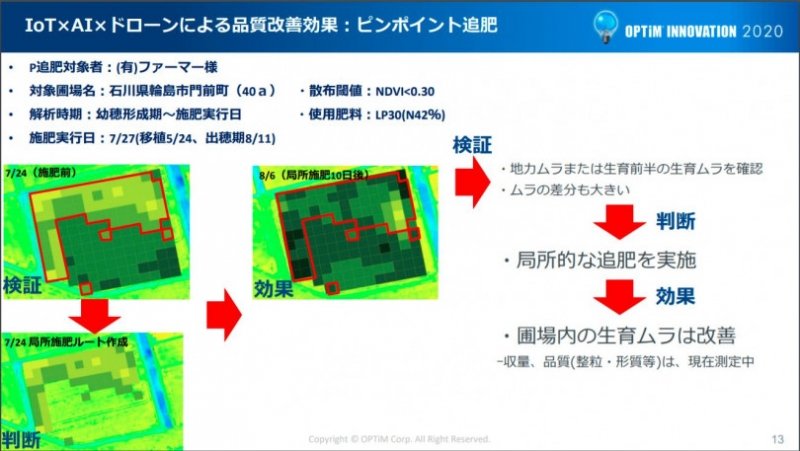

オプティムが提供するスマート農業技術は、研究開発中のものも含めて非常に多岐に渡る。中でも「スマート米」の代表的な技術として実用化されているのが、雑草や病害虫に対する「ピンポイント農薬散布」と、2020年から実施された「ピンポイント追肥」だ。

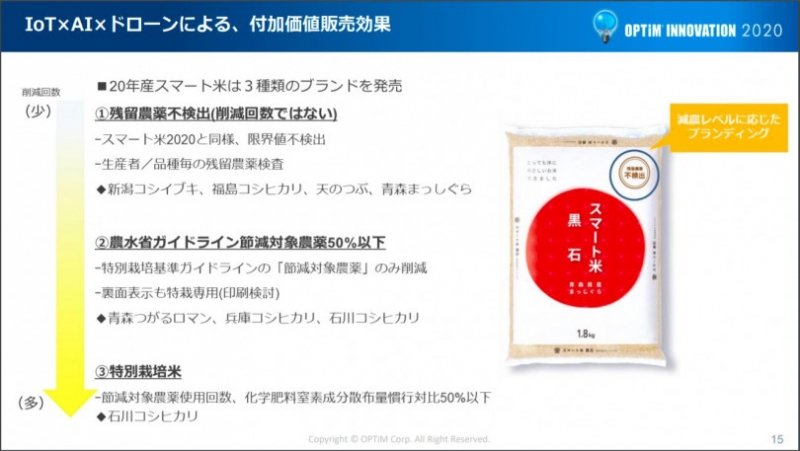

これらの技術を用いて栽培された2020年産の「スマート米2021」は、全国で5地域5品種が栽培されている。特に今年は、従来の「残留農薬不検出」に加えて、「節減対象農薬50%以下」「特別栽培米」といった減農薬レベルに応じたブランディングを行って販売されている。11月から発売を開始し、ECサイトなどで人気を博しているという。

オプティムが「スマートアグリフードプロジェクト」に取り組む最大の目的は、生産者自身の所得向上につなげること。そのためにオプティムが行うことは、単に技術を導入すればすべてがうまくいくわけではないことを正しく伝え、スマート農業によってなにがどのように改善されるのかを、生産者に対してマネジメントすることだ。

そして参加する生産者にも、営農計画を策定するという経営目線で、スマート農業を導入してほしいと締め括った。

※ ※ ※

「スマート米」に取り組んだ生産者に取材をした際に一様に聞かれたのは、導入コストがかからないことや全量買取をしてくれるというメリット以上に、オプティムが生産者が困っていることを受け止めて、どのように解決すべきかを一緒に考えてくれるという姿勢だ。

スマート農業は導入したら終わりではない。そこから生産者がどのように活用し、収益アップなどに結び付けていくかがスマート農業の成功となる。その意味で、機材の提供、栽培技術、そして流通と販売までを手掛けるオプティムの取り組みは、生産者のリスクを最大限減らす、過去にないスマート農業ソリューションと言える。

タイトルの「『事業』と『技術』で実現する、農家のデジタルトランスフォーメーション」は、スマート農業を活用することで生産から販売までの流通自体が変わっていくということを、生産者や流通業者にも感じてもらいたいというオプティムの思いだ。

そして、オプティム自身が語っているように、スマート農業ソリューションを提供する企業側も、生産者が自らの意思で選び、着実に収益アップを目指せるようなサービスを確立させるべき時期に来ている。

OPTiM INNOVATION 2020

https://www.optim.co.jp/innovation2020/

【特集】OPTiM INNOVATION 2020 レポート

- 農作業の常識を変える、固定翼ドローン&播種ドローン最新事例

- スマート農業を成功させるノウハウを露地とハウスで体系化 「スマート農業のワンストップサービス」とは?

- 「スマートアグリフードプロジェクト」がスマート農業技術を無償提供する理由

- 動く「播種ドローン」が初登場! 「OPTiM INNOVATION 2020」ハイライトセッションが11月6日に再放送

SHARE