玄米のにおいが気にならない炊き方や保存のコツは?【玄米の失敗あるある】

管理栄養士の大槻万須美です。

白米と比べると、ビタミンB群、マグネシウム、カルシウムなどのビタミン・ミネラルや食物繊維などが多く含まれている玄米。ダイエットや健康のための主食として人気の高い玄米ですが、「においが気になる」という声も多く聞かれます。実は、洗い方や炊き方、保存の仕方が間違ってしまっている場合もあるのです。

▼炊いた玄米の「におい」が気になったらこちら

玄米の「におい」が気になる!そんな時のアレンジ法は?【玄米の失敗あるある】

玄米のにおいが気になる理由はいくつか考えられます。

玄米はもみからもみ殻のみを取り除いたもので、基本的には米ぬかや胚芽が残った状態です。

一方、白米は精米するときにほとんどのぬか層と胚芽を削り取っており、それが玄米と白米の味や食感、栄養価の違いとなっています。

玄米は、このぬか層や胚芽があることで、白米と比べて糖質などの代謝に欠かせないビタミンB群、食物繊維、鉄分やマグネシウム、カリウムをはじめとしたミネラルも豊富です。不足しがちな栄養素を補える玄米は、ダイエットや健康増進のために食事に取り入れる人も多くなっているのです。

しかし、米ぬかには酸化しやすい脂質が含まれているため、それがにおいの原因の一つともなっています。玄米は酸化しやすい米ぬかを多く残していることもあり、においを感じやすくなるのでしょう。

玄米のにおいが気にならないようにするコツは、米ぬかを酸化させないように鮮度を保って保存することやにおいが発生しにくい炊き方をすること。それでもにおいが気になってしまうときには、きちんと洗米してぬか層をある程度減らすことがおすすめですよ。

玄米の表面には、「ロウ層」と呼ばれる、水分が浸透しにくい層があります。ロウ層があることで、洗米や浸水が不十分となり、内側にあるぬかが残ってぬか臭さが出たり、ふっくらと炊き上がらずボソボソとした食感になったりしやすいと考えられます。

ロウ層が表面に残っている玄米は、ロウ層を削り取るように洗米することがポイントです。

ザルにこすりつけて玄米の表面を磨くことでロウ層を取り除きます。ロウ層を取り除くことによって吸水しやすくなり、ごはんがやわらかくもっちりとした食感に近づくことに加え、お米の甘みやうまみを感じやすくなりますよ。

無洗米やロウカットの玄米であれば白米と同様の洗い方でも問題ないのですが、それでもにおいが気になる時にはこの洗い方を試してみてください。

玄米は白米に比べると吸水しにくいため、基本的には浸水時間を長めに設定しますが(銘柄や玄米の状態、炊飯器の性能などによって変わります)、長時間の浸水の間に発酵臭が出てしまうことがあります。

浸水の際に注意することは、

が挙げられます。

また、泡が出てきている場合は、水替えの間隔を短めに設定するようにしましょう。

他にも、炊く前の玄米に、小さじ1程度のプレーンヨーグルトやひとつまみの塩を加えて、全体をよく混ぜてから炊く方法も知られています。

炊き上がった玄米は、保温状態を長く続けていてもにおいが強くなる原因に。保存容器に詰め替えて粗熱を取って冷凍保存がおすすめですよ。

お米は生鮮食品であり、乾燥や酸化、におい移りなどによってどんどんおいしさが失われてしまいます。

ロウ層をカットしていない玄米は、精米されたお米と比べると酸化しにくいですが、15~20度を超えると呼吸も活発になり、おいしさも劣化してしまうといわれています。

玄米のにおいの原因が誤った保存方法である場合もあるため、正しい保存で玄米のにおいの原因をシャットアウトしましょう。

お米の保存には適さない場所:シンクの下などの湿気の多い場所や冷凍庫

栄養価が高く、健康増進やダイエットの助けになる玄米を、正しく炊いておいしく味わってみませんか。苦手意識が解消できるかもしれませんよ。

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html

圧力釜で炊き上げた後、3~4日寝かせる「寝かせ玄米(R)」の製法で仕上げているので、玄米特有の食べにくさがありません。

忙しい方や、家族の中で自分だけ玄米を食べるという方も、いつでも手軽にふっくら玄米をお召し上がりいだだけます。

「スマート米」とは

全国各地のこだわりの農家さんと共にスマート農業を活用し、農薬の使用量を抑えて育てています。

玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米、農林水産省ガイドライン「節減対象農薬50%以下」のお米、そして「特別栽培米」も選ぶことができ、家族みんなにあんしんなお米です。

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。

白米と比べると、ビタミンB群、マグネシウム、カルシウムなどのビタミン・ミネラルや食物繊維などが多く含まれている玄米。ダイエットや健康のための主食として人気の高い玄米ですが、「においが気になる」という声も多く聞かれます。実は、洗い方や炊き方、保存の仕方が間違ってしまっている場合もあるのです。

▼炊いた玄米の「におい」が気になったらこちら

玄米の「におい」が気になる!そんな時のアレンジ法は?【玄米の失敗あるある】

玄米のにおいが気になるのはなぜ?

玄米のにおいが気になる理由はいくつか考えられます。

- 洗米の仕方

- 玄米の炊き方

- 玄米自体の鮮度、保存状態

玄米はもみからもみ殻のみを取り除いたもので、基本的には米ぬかや胚芽が残った状態です。

一方、白米は精米するときにほとんどのぬか層と胚芽を削り取っており、それが玄米と白米の味や食感、栄養価の違いとなっています。

玄米は、このぬか層や胚芽があることで、白米と比べて糖質などの代謝に欠かせないビタミンB群、食物繊維、鉄分やマグネシウム、カリウムをはじめとしたミネラルも豊富です。不足しがちな栄養素を補える玄米は、ダイエットや健康増進のために食事に取り入れる人も多くなっているのです。

しかし、米ぬかには酸化しやすい脂質が含まれているため、それがにおいの原因の一つともなっています。玄米は酸化しやすい米ぬかを多く残していることもあり、においを感じやすくなるのでしょう。

玄米のにおいが気にならないようにするコツは、米ぬかを酸化させないように鮮度を保って保存することやにおいが発生しにくい炊き方をすること。それでもにおいが気になってしまうときには、きちんと洗米してぬか層をある程度減らすことがおすすめですよ。

玄米のにおいが気にならない洗い方

玄米の表面には、「ロウ層」と呼ばれる、水分が浸透しにくい層があります。ロウ層があることで、洗米や浸水が不十分となり、内側にあるぬかが残ってぬか臭さが出たり、ふっくらと炊き上がらずボソボソとした食感になったりしやすいと考えられます。

ロウ層が表面に残っている玄米は、ロウ層を削り取るように洗米することがポイントです。

- ザルとザルの一回り大きめのボウルを準備します。

- ボウルを重ねたザルに玄米を入れて冷水を注ぎ入れ、かきまぜてなじませたあと手早く水を捨てます。このとき、混入していたもみ殻やごみを取り除けるように、こぼすようにして水を捨てましょう。

- ザルの網目に玄米をこすりつけるように押し当てて、玄米の表面を磨きます。※力を入れすぎて米粒が割れないように力加減を調節しましょう。

- 冷水を張ったボウルに玄米の入ったザルを浸けてかき混ぜ、さっとすすぎ、水を捨てます。

- 3~4を数回繰り返し、水があまり濁らなくなったら洗米完了です。

ザルにこすりつけて玄米の表面を磨くことでロウ層を取り除きます。ロウ層を取り除くことによって吸水しやすくなり、ごはんがやわらかくもっちりとした食感に近づくことに加え、お米の甘みやうまみを感じやすくなりますよ。

無洗米やロウカットの玄米であれば白米と同様の洗い方でも問題ないのですが、それでもにおいが気になる時にはこの洗い方を試してみてください。

玄米のにおいが気にならない炊き方のコツ

玄米は白米に比べると吸水しにくいため、基本的には浸水時間を長めに設定しますが(銘柄や玄米の状態、炊飯器の性能などによって変わります)、長時間の浸水の間に発酵臭が出てしまうことがあります。

浸水の際に注意することは、

- 冷水を使うこと

- 水(冷水)をこまめに替えること

- 夏場は冷蔵庫で浸水させること

が挙げられます。

また、泡が出てきている場合は、水替えの間隔を短めに設定するようにしましょう。

他にも、炊く前の玄米に、小さじ1程度のプレーンヨーグルトやひとつまみの塩を加えて、全体をよく混ぜてから炊く方法も知られています。

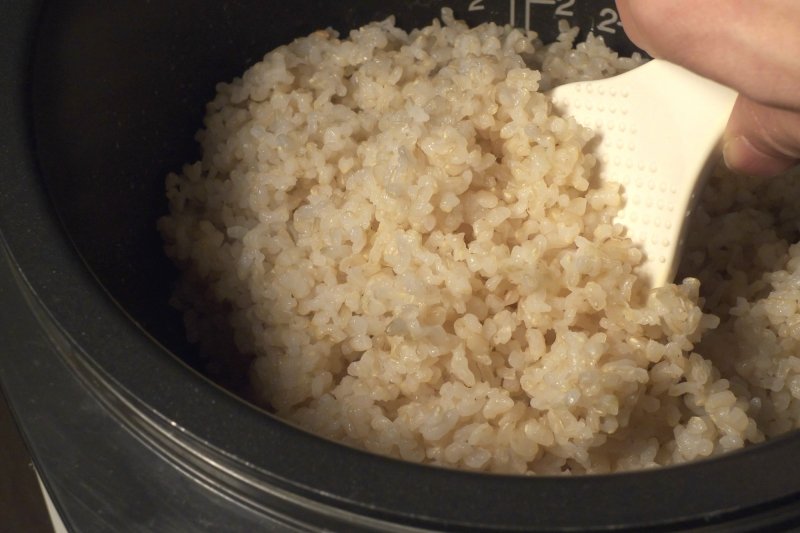

炊き上がった玄米は、保温状態を長く続けていてもにおいが強くなる原因に。保存容器に詰め替えて粗熱を取って冷凍保存がおすすめですよ。

玄米の保存のコツ

お米は生鮮食品であり、乾燥や酸化、におい移りなどによってどんどんおいしさが失われてしまいます。

ロウ層をカットしていない玄米は、精米されたお米と比べると酸化しにくいですが、15~20度を超えると呼吸も活発になり、おいしさも劣化してしまうといわれています。

玄米のにおいの原因が誤った保存方法である場合もあるため、正しい保存で玄米のにおいの原因をシャットアウトしましょう。

- 密閉できる保存袋や容器などに、1回の炊飯に使う量ごとに小分けにする

- 温度・湿度が安定した冷暗所に保管する

お米の保存には適さない場所:シンクの下などの湿気の多い場所や冷凍庫

栄養価が高く、健康増進やダイエットの助けになる玄米を、正しく炊いておいしく味わってみませんか。苦手意識が解消できるかもしれませんよ。

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html

大槻万須美

管理栄養士・フードスタイリスト。楽しく食べて健康に。食の大切さを伝えるため、離乳食講座などの料理教室、バレエダンサーやアスリートのパーソナル栄養サポート、レシピ・コラムの提供など幅広く活動。子どもの頃の毎年の米作り経験から、身近な食体験の重要性についても実感し、おとなと子どもの食育サポートにも力を注いでいる。

管理栄養士・フードスタイリスト。楽しく食べて健康に。食の大切さを伝えるため、離乳食講座などの料理教室、バレエダンサーやアスリートのパーソナル栄養サポート、レシピ・コラムの提供など幅広く活動。子どもの頃の毎年の米作り経験から、身近な食体験の重要性についても実感し、おとなと子どもの食育サポートにも力を注いでいる。

■もちもちの玄米がレンジでかんたんに! 寝かせ玄米ごはん

SMART AGRI FOODから発売しているパックごはん「国産スマート米 寝かせ玄米ごはん」は、電子レンジで約2分温めるだけでもっちもち食感のおいしい玄米が食べられるレトルトごはんです。圧力釜で炊き上げた後、3~4日寝かせる「寝かせ玄米(R)」の製法で仕上げているので、玄米特有の食べにくさがありません。

忙しい方や、家族の中で自分だけ玄米を食べるという方も、いつでも手軽にふっくら玄米をお召し上がりいだだけます。

「スマート米」とは

全国各地のこだわりの農家さんと共にスマート農業を活用し、農薬の使用量を抑えて育てています。

玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米、農林水産省ガイドライン「節減対象農薬50%以下」のお米、そして「特別栽培米」も選ぶことができ、家族みんなにあんしんなお米です。

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。

SHARE