<やってみた>炊飯器で一度に「かため」と「やわらかめ」のごはんを炊く方法

管理栄養士の大槻万須美です。

毎日・毎食のように食べるごはんですが、家族の間で好みのかたさが違ったり、子どもから高齢者まで家族構成の年代が複数であったりする場合には、それぞれの消化吸収力に合わせて異なるかたさのごはんを炊いている家庭もあるかもしれません。

あるいは、お弁当やカレーなど、用途に合わせて一人分だけかたさを変えたいときなども、ごはんの炊き上がりのかたさを一度の炊飯で同時に炊き分けられたら便利ですよね。

今回は、「炊飯器で一度にかためとやわらかめのごはんを炊く方法」を検証しました。

クッキングシートで仕切りを作って、水加減を区別する方法です。こうすることで、2種類のかたさに炊き分けることができるようです。

準備するもの

クッキングシート:<炊飯器の直径より少し大きめ×炊飯器の内釜の高さの2倍>の大きさにカットして3~4重に折ります。折り幅は水位より5cm程度高くしておきます。

1.洗米後、炊飯器の内釜にお米を移し、水位線通りに水を加え、30分~1時間程度吸水します。

2.かために炊きたいお米をしゃもじなどで片側によせます。このとき水位ひたひたになる高さまで盛り上げるのがポイントです。

3.中央部分にクッキングシートを下まで差し込み、仕切りをします。

4.それぞれの部位のお米を水平にならします。

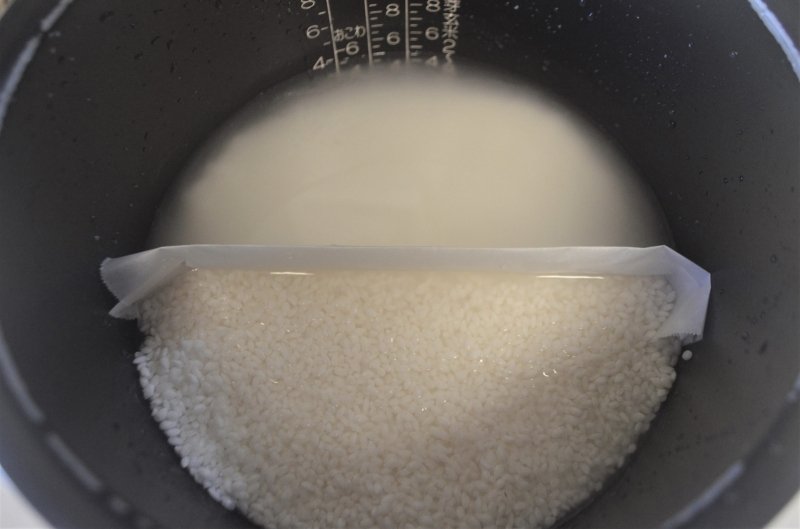

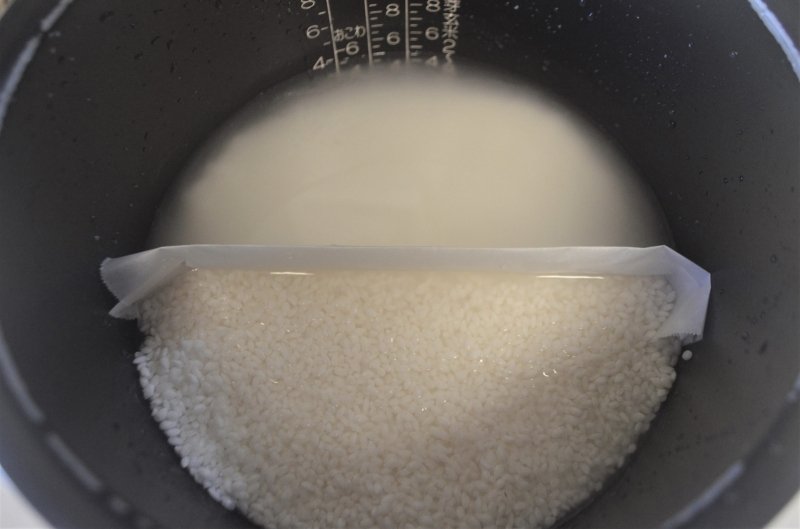

▲手前が<かため> 奥が<やわらかめ>

▲手前が<かため> 奥が<やわらかめ>

5.通常通りに炊飯します。

6.炊き上がりすぐに、それぞれの部位ごとにふんわりとほぐします。

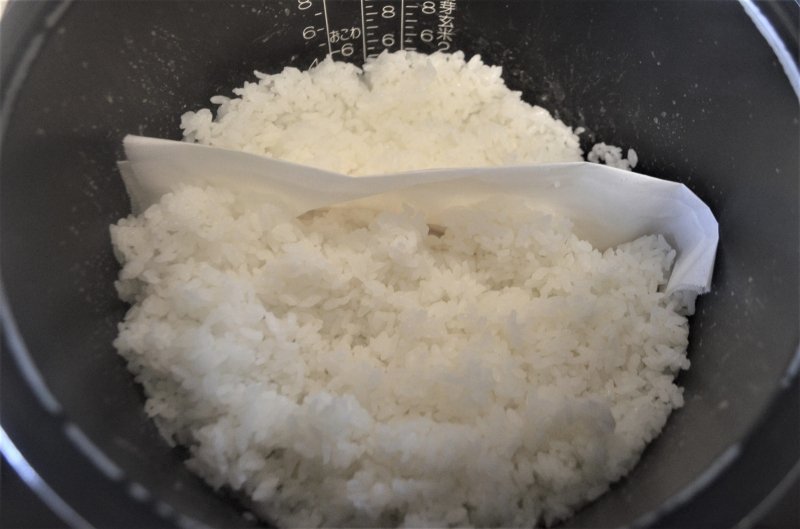

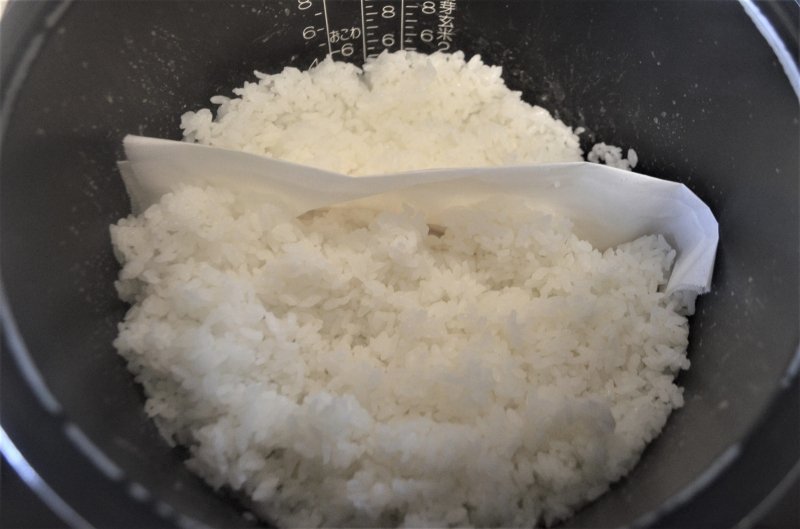

▲炊き上がり

▲炊き上がり

▲ほぐした後

▲ほぐした後

クッキングシートで仕切りを作るだけで、2種類のかたさに炊き分けることができました。ある程度かたさに違いはありますが、<かたい+やわらかい>などの明確な炊き分けは難しいです。

水加減を少なめにすると、通常のかたさとややかためのごはんに炊き分けることができます。逆に、水を多めにすると、通常のかたさとやわらかめのごはんに炊き上がります。

通常の炊飯ではお米の高さは水平にしますが、高低差をつけることで、炊き分けることができるようです。

1.洗米後、炊飯器の内釜にお米を移し、水加減の線通りに水を加え、30分~1時間程度吸水します。

2.かために炊きたいお米をしゃもじなどで片側によせます。このとき水位ひたひた程度までよせるのがポイントです。

▲手前が<やわらかめ> 奥が<かため>

▲手前が<やわらかめ> 奥が<かため>

3.通常通りに炊飯します。

4.炊き上がりはごはんを混ぜずに茶碗に盛りつけてからふんわりとほぐします。

▲炊き上がり

▲炊き上がり

スイッチを入れる直前にお米を片側によせて高低差をつけるだけなので、手間がほとんどありません。ただし、端と端でややかたさに差が感じられる程度でした。

茶碗1杯分など少量を用意したい場合や明確にごはんのかたさを炊き分けたい場合は、次の方法がおすすめですよ。

かたさだけでなく、雑穀米を少量だけ炊きたい、というときにも使える方法です。

準備するもの

耐熱カップ

1.お好みの分量のお米に、炊き分けたい少量のお米(今回は1/2合)をプラスして洗米します。

2.耐熱カップに(1)からお米1/2合を取り、水を加えます。

ポイント:水加減は1/2合のお米を普通のかたさに炊く場合の100ml前後を目安に、好みに合わせて調整してください。

3.炊飯器の内釜に残りのお米と規定の水位線まで水を入れます。

4.少しだけ埋め込むようにして(2)の耐熱カップを(3)のお米の上にのせます。

5.30分~1時間程度吸水をし、通常通りに炊飯します。

おかゆとかためのごはんというように、かたさのかなり違う2種類を炊き分けることができますし、耐熱カップに入る分量のみの少量だけ炊き分けたい時に有効です。

耐熱カップのごはんの付着が気になるときは、クッキングシートなどを耐熱カップのまわりにカバーしておくと防止できます。

なお、水加減ではなく、吸水時間を調整してもある程度の炊き分けができます。無洗米を使い、吸水時間をずらして早炊きモードで炊飯しましょう。吸水時間を長めにとるとごはんはやわらかく炊けます。逆に、吸水時間をとらずに炊くとかために仕上がります。

炊飯は意外と手間がかかるもの。ごはんのかたさの炊き分けが一度にできると、便利なうえ、全員が炊き立てのおいしいタイミングでごはんを味わうことができますよ。ぜひ試してみてくださいね。

毎日・毎食のように食べるごはんですが、家族の間で好みのかたさが違ったり、子どもから高齢者まで家族構成の年代が複数であったりする場合には、それぞれの消化吸収力に合わせて異なるかたさのごはんを炊いている家庭もあるかもしれません。

あるいは、お弁当やカレーなど、用途に合わせて一人分だけかたさを変えたいときなども、ごはんの炊き上がりのかたさを一度の炊飯で同時に炊き分けられたら便利ですよね。

今回は、「炊飯器で一度にかためとやわらかめのごはんを炊く方法」を検証しました。

1.クッキングシートで仕切りを作る方法

クッキングシートで仕切りを作って、水加減を区別する方法です。こうすることで、2種類のかたさに炊き分けることができるようです。

準備するもの

クッキングシート:<炊飯器の直径より少し大きめ×炊飯器の内釜の高さの2倍>の大きさにカットして3~4重に折ります。折り幅は水位より5cm程度高くしておきます。

手順

1.洗米後、炊飯器の内釜にお米を移し、水位線通りに水を加え、30分~1時間程度吸水します。

2.かために炊きたいお米をしゃもじなどで片側によせます。このとき水位ひたひたになる高さまで盛り上げるのがポイントです。

3.中央部分にクッキングシートを下まで差し込み、仕切りをします。

4.それぞれの部位のお米を水平にならします。

▲手前が<かため> 奥が<やわらかめ>

▲手前が<かため> 奥が<やわらかめ>5.通常通りに炊飯します。

6.炊き上がりすぐに、それぞれの部位ごとにふんわりとほぐします。

▲炊き上がり

▲炊き上がり ▲ほぐした後

▲ほぐした後結果:ある程度かたさに違いあり。明確な炊き分けは難しい……

クッキングシートで仕切りを作るだけで、2種類のかたさに炊き分けることができました。ある程度かたさに違いはありますが、<かたい+やわらかい>などの明確な炊き分けは難しいです。

水加減を少なめにすると、通常のかたさとややかためのごはんに炊き分けることができます。逆に、水を多めにすると、通常のかたさとやわらかめのごはんに炊き上がります。

2.お米を片側によせる方法

通常の炊飯ではお米の高さは水平にしますが、高低差をつけることで、炊き分けることができるようです。

手順

1.洗米後、炊飯器の内釜にお米を移し、水加減の線通りに水を加え、30分~1時間程度吸水します。

2.かために炊きたいお米をしゃもじなどで片側によせます。このとき水位ひたひた程度までよせるのがポイントです。

▲手前が<やわらかめ> 奥が<かため>

▲手前が<やわらかめ> 奥が<かため>3.通常通りに炊飯します。

4.炊き上がりはごはんを混ぜずに茶碗に盛りつけてからふんわりとほぐします。

▲炊き上がり

▲炊き上がり結果:ほとんど差は感じられず……

スイッチを入れる直前にお米を片側によせて高低差をつけるだけなので、手間がほとんどありません。ただし、端と端でややかたさに差が感じられる程度でした。

3.耐熱カップに入れて同時に炊く方法

茶碗1杯分など少量を用意したい場合や明確にごはんのかたさを炊き分けたい場合は、次の方法がおすすめですよ。

かたさだけでなく、雑穀米を少量だけ炊きたい、というときにも使える方法です。

準備するもの

耐熱カップ

手順

1.お好みの分量のお米に、炊き分けたい少量のお米(今回は1/2合)をプラスして洗米します。

2.耐熱カップに(1)からお米1/2合を取り、水を加えます。

ポイント:水加減は1/2合のお米を普通のかたさに炊く場合の100ml前後を目安に、好みに合わせて調整してください。

3.炊飯器の内釜に残りのお米と規定の水位線まで水を入れます。

4.少しだけ埋め込むようにして(2)の耐熱カップを(3)のお米の上にのせます。

5.30分~1時間程度吸水をし、通常通りに炊飯します。

結果:おかゆとの炊き分けも可能

おかゆとかためのごはんというように、かたさのかなり違う2種類を炊き分けることができますし、耐熱カップに入る分量のみの少量だけ炊き分けたい時に有効です。

耐熱カップのごはんの付着が気になるときは、クッキングシートなどを耐熱カップのまわりにカバーしておくと防止できます。

なお、水加減ではなく、吸水時間を調整してもある程度の炊き分けができます。無洗米を使い、吸水時間をずらして早炊きモードで炊飯しましょう。吸水時間を長めにとるとごはんはやわらかく炊けます。逆に、吸水時間をとらずに炊くとかために仕上がります。

炊飯は意外と手間がかかるもの。ごはんのかたさの炊き分けが一度にできると、便利なうえ、全員が炊き立てのおいしいタイミングでごはんを味わうことができますよ。ぜひ試してみてくださいね。

大槻万須美

管理栄養士・フードスタイリスト。楽しく食べて健康に。食の大切さを伝えるため、料理教室、バレエダンサーやアスリートのパーソナル栄養サポート、レシピ・コラムの提供など幅広く活動。子どもの頃の毎年の米作り経験から、身近な食体験の重要性についても実感し、おとなと子どもの食育サポートにも力を注いでいる。

管理栄養士・フードスタイリスト。楽しく食べて健康に。食の大切さを伝えるため、料理教室、バレエダンサーやアスリートのパーソナル栄養サポート、レシピ・コラムの提供など幅広く活動。子どもの頃の毎年の米作り経験から、身近な食体験の重要性についても実感し、おとなと子どもの食育サポートにも力を注いでいる。

■一人分もレンジで簡単! 玄米のパックごはん「寝かせ玄米ごはん」

SMART AGRI FOODから発売しているパックごはん「国産スマート米 寝かせ玄米ごはん」は、電子レンジで約2分温めるだけでもっちもち食感のおいしい玄米が食べられるレトルトごはんです。

圧力釜で炊き上げた後、3~4日寝かせる「寝かせ玄米(R)」の製法で仕上げているので、玄米特有の食べにくさがありません。

忙しい方や、お弁当に持っていく方、家族の中で自分だけ玄米を食べるという方も、いつでも手軽にふっくら玄米をお召し上がりいだだけます。

「スマート米」とは

全国各地のこだわりの農家さんと共にスマート農業を活用し、農薬の使用量を抑えて育てています。

玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米、農林水産省ガイドライン「節減対象農薬50%以下」のお米、そして「特別栽培米」も選ぶことができ、家族みんなにあんしんなお米です。

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。

圧力釜で炊き上げた後、3~4日寝かせる「寝かせ玄米(R)」の製法で仕上げているので、玄米特有の食べにくさがありません。

忙しい方や、お弁当に持っていく方、家族の中で自分だけ玄米を食べるという方も、いつでも手軽にふっくら玄米をお召し上がりいだだけます。

「スマート米」とは

全国各地のこだわりの農家さんと共にスマート農業を活用し、農薬の使用量を抑えて育てています。

玄米の状態で第三者機関の検査により「残留農薬不検出」と証明されたお米、農林水産省ガイドライン「節減対象農薬50%以下」のお米、そして「特別栽培米」も選ぶことができ、家族みんなにあんしんなお米です。

お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。

SHARE