農研機構、果樹の促成栽培管理を支援する「低温積算時間表示システム」を公開

農研機構は、果樹の促成栽培で行われている保温資材の被覆時期や加温開始の時期をリアルタイムに予測する「果樹の低温積算時間表示システム」を公開した。

ももやなしといった落葉果樹が春に萌芽するためには、「秋・冬の時季にある温度範囲の低温に一定時間以上さらす必要がある」といわれている。そのため、日本の果樹生産の現場では、「7.2℃以下の気温に何時間以上さらすか」をひとつの目安に、保温資材の被覆時期や加温開始の時期を判断している。

低温積算時間の目安

おうとう:1400時間以上

もも:1000時間以上

日本なし:800時間以上

ぶどう(巨峰):500時間以上

しかし、近年は地球温暖化の影響などを理由に、秋・冬の時季でも気温の高い時間が続く日も多く、これまでの経験則が通じない状況になっているという。

今回、農研機構が公開した「果樹の低温積算時間表示システム」は、平均気温や降水量など日別の気象データを1キロメッシュ単位で提供する「農研機構メッシュ農業気象データシステム」から配信される気温情報を基に、果樹の萌芽に必要な低温積算時間を計算してWEBブラウザ上に表示するシステム。

特長は以下の通りである。

1.地点の実況と予測

2.実況地図の表示

料金は無料で、農研機構が提供する果樹アプリに登録すれば誰でも利用できる。

農研機構「果樹アプリ」

https://fruitforecast.jp/

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/156549.html#yogo1

ももやなしといった落葉果樹が春に萌芽するためには、「秋・冬の時季にある温度範囲の低温に一定時間以上さらす必要がある」といわれている。そのため、日本の果樹生産の現場では、「7.2℃以下の気温に何時間以上さらすか」をひとつの目安に、保温資材の被覆時期や加温開始の時期を判断している。

低温積算時間の目安

おうとう:1400時間以上

もも:1000時間以上

日本なし:800時間以上

ぶどう(巨峰):500時間以上

しかし、近年は地球温暖化の影響などを理由に、秋・冬の時季でも気温の高い時間が続く日も多く、これまでの経験則が通じない状況になっているという。

低温積算時間をWEBブラウザ上に表示

今回、農研機構が公開した「果樹の低温積算時間表示システム」は、平均気温や降水量など日別の気象データを1キロメッシュ単位で提供する「農研機構メッシュ農業気象データシステム」から配信される気温情報を基に、果樹の萌芽に必要な低温積算時間を計算してWEBブラウザ上に表示するシステム。

特長は以下の通りである。

1.地点の実況と予測

- 画面上の地図から任意の地点を選択し、「計算実行」をタップすると、その場所の低温積算時間の現在値が表示される。

- 2月末日までの期間を条件に、200時間ごとの低温積算時間の到達日と到達予測日が表形式で表示される。

- GPS機能をONにしたスマートフォンなどを利用してアクセスすれば、その地点に場所を変更できる。

- 基準温度の変更ができる。(初期設定は7.2℃)

- 起算日は10月~2月の範囲で変更ができる。(※初期設定は当年度の10月1日)

低温積算時間を計算する設定画面

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/156549.html#yogo1

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/156549.html#yogo1

画面中央:低温積算時間の現在値

画面右側:低温積算時間の到達日(青字)と到達予定日(赤字)

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/156549.html#yogo1

画面右側:低温積算時間の到達日(青字)と到達予定日(赤字)

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/156549.html#yogo1

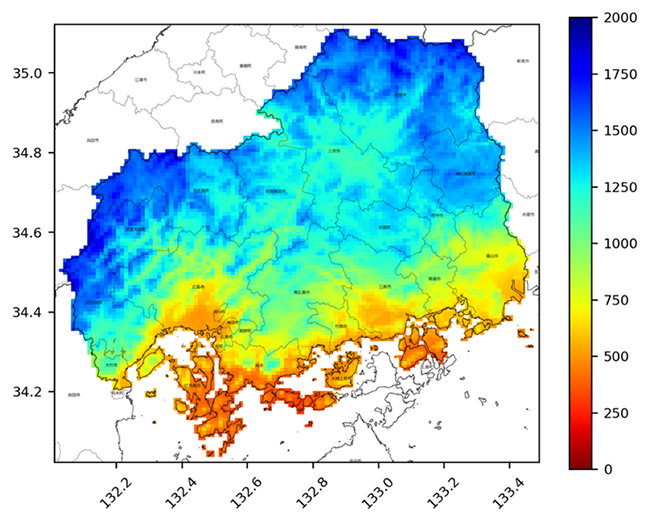

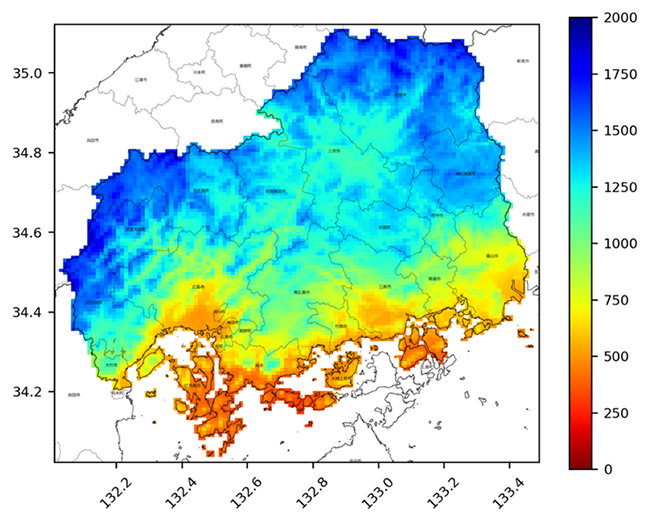

2.実況地図の表示

- 都道府県と日付を指定して「ダウンロード」をタップすると、ヒートマップ化された低温積算時間の実況地図が都道府県単位で表示される。(PNGファイル形式)

- 指定できる年度は2019年度以降から。

- 指定できる日付は10月~2月まで。(1週間ごとに選択)

低温積算時間をヒートマップ化した実況地図をダウンロードする設定画面

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/156549.html#yogo1

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/156549.html#yogo1

低温積算時間の実況地図(広島県:2021年10月1日~2022年1月10日)

縦軸は緯度、横軸は経度、図横のカラーバーは7.2°C以下の低温積算時間

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/156549.html#yogo1

縦軸は緯度、横軸は経度、図横のカラーバーは7.2°C以下の低温積算時間

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/156549.html#yogo1

料金は無料で、農研機構が提供する果樹アプリに登録すれば誰でも利用できる。

農研機構「果樹アプリ」

https://fruitforecast.jp/

SHARE