水田用自動抑草ロボット「アイガモロボ」の抑草効果を確認 除草回数は半減し収量もアップ

農研機構、有機米デザイン株式会社、東京農工大学、井関農機株式会社は、水田用自動抑草ロボット「アイガモロボ」の抑草効果を確認する実証試験を全国36カ所で行い、雑草の発生量が水稲の収量に影響を及ぼさない程度に抑えられることを確認した。

アイガモロボの導入により、収量は平均10%増加し、機械除草の回数が58%減少したことから、水稲の有機栽培における省力的な雑草防除技術としての活用が期待される。

国内での環境保全や食への関心の高まりから、今後有機農産物の需要が増加すると考えられている。農林水産省が策定したみどりの食料システム戦略では、有機農業取組面積の拡大が目標とされているが、有機栽培の普及が進んでいないのが実態である。

特に水稲有機栽培は、慣行栽培と比較して収量が不安定な傾向にあるだけでなく、除草作業にかかる労力も大きな課題となっていることから、除草作業の省力化と安定した雑草防除を可能にする除草技術の開発が求められている。

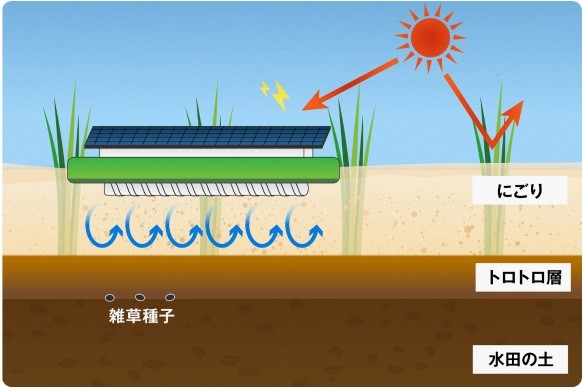

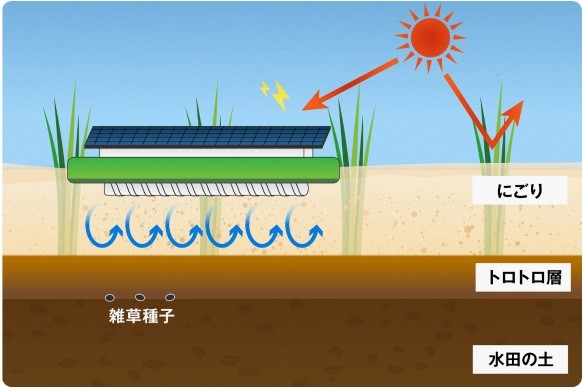

今回の実証実験に用いられた「アイガモロボ」は、有機栽培米のマーケット拡大などに取り組む有機米デザイン株式会社が開発した水田用自動抑草ロボット。GPSによる自動走行で水中を撹拌し、泥を巻き上げて光を遮ることで雑草の光合成を阻害することに加え、地表面に堆積した土が地表面の雑草種子を埋設することで雑草の発生および生育を抑制すると考えられている。動力源はソーラーパネルを利用しており、晴天時の作業であればバッテリー交換の必要はないという。

2023年に井関農機から販売が開始されているが、今後普及を加速させるには抑草効果や収量への影響、走行時の問題点や導入要件を整理する必要があった。そこで農研機構らは、2021年(18都府県・アイガモロボ75台使用)と2022年(34都府県・アイガモロボ210台使用)に行われた実証実験の一部で取得した高精度なデータを解析し、抑草効果と水稲の収量への影響を検証した。

アイガモロボを導入した圃場では、雑草乾物重(全雑草種の合計値)が16.6±14.0g/m2(n=36,平均±標準偏差)となり、水稲の収量に影響がほとんどない範囲であることがわかったという。

機械除草回数は平均2.4回だったものが平均1回に抑えられ、機械除草の回数が58%削減された。また、36ある圃場のうち12の圃場では機械による除草の回数が0回になった。

水稲の収量については、試験の前年が386kg/10aだったのに対し、試験を行った年は424kg/10aとなり、気象要因による年次変動を除いた前年比収量が平均で10%増加したことになる。これにより、アイガモロボが除草労力を削減しつつ収量を確保する有効なツールとなることが実証された。

一方で、36ある圃場のうち11の圃場(31%)で走行が困難な状況が確認されたという。この理由としては、圃場が均平になっていないことや水利慣行による水量不足が挙げられ、いずれもアイガモロボが稼働できるだけの圃場水位である5cm程度を維持できなかったことが原因とされている。

圃場がしっかりとならされていないと、圃場内の地表面の高い箇所で座礁する、あるいは地表面の低い箇所では苗が水没して生育が不良になるリスクがあるという。そのため、アイガモロボを導入する上では、作付け前にレベラーや代かき作業で圃場の均平程度をなるべく高めることが重要であることが明らかになった。

農研機構らは、今後さらに雑草抑制メカニズムや収量増加要因の解明を進め、より効果的なアイガモロボの運用方法や適用範囲を明らかにし、機能の向上や抑草効果の改善を重ねていく。また、農家の経営規模や経営環境に応じた活用方法についても提案することで、生産現場での普及を後押ししていくとのこと。

農研機構

https://www.naro.go.jp/index.html

有機米デザイン株式会社

https://www.ymd1122.com/

東京農工大学

https://www.tuat.ac.jp/

井関農機株式会社

https://www.iseki.co.jp/

アイガモロボの導入により、収量は平均10%増加し、機械除草の回数が58%減少したことから、水稲の有機栽培における省力的な雑草防除技術としての活用が期待される。

水田で稼働中のアイガモロボ

出典:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/warc/160389.html

「アイガモロボ」の抑草効果や収量への影響を検証

国内での環境保全や食への関心の高まりから、今後有機農産物の需要が増加すると考えられている。農林水産省が策定したみどりの食料システム戦略では、有機農業取組面積の拡大が目標とされているが、有機栽培の普及が進んでいないのが実態である。

特に水稲有機栽培は、慣行栽培と比較して収量が不安定な傾向にあるだけでなく、除草作業にかかる労力も大きな課題となっていることから、除草作業の省力化と安定した雑草防除を可能にする除草技術の開発が求められている。

今回の実証実験に用いられた「アイガモロボ」は、有機栽培米のマーケット拡大などに取り組む有機米デザイン株式会社が開発した水田用自動抑草ロボット。GPSによる自動走行で水中を撹拌し、泥を巻き上げて光を遮ることで雑草の光合成を阻害することに加え、地表面に堆積した土が地表面の雑草種子を埋設することで雑草の発生および生育を抑制すると考えられている。動力源はソーラーパネルを利用しており、晴天時の作業であればバッテリー交換の必要はないという。

2023年に井関農機から販売が開始されているが、今後普及を加速させるには抑草効果や収量への影響、走行時の問題点や導入要件を整理する必要があった。そこで農研機構らは、2021年(18都府県・アイガモロボ75台使用)と2022年(34都府県・アイガモロボ210台使用)に行われた実証実験の一部で取得した高精度なデータを解析し、抑草効果と水稲の収量への影響を検証した。

出典:https://aigamo.iseki.co.jp/

アイガモロボを導入した圃場では、雑草乾物重(全雑草種の合計値)が16.6±14.0g/m2(n=36,平均±標準偏差)となり、水稲の収量に影響がほとんどない範囲であることがわかったという。

機械除草回数は平均2.4回だったものが平均1回に抑えられ、機械除草の回数が58%削減された。また、36ある圃場のうち12の圃場では機械による除草の回数が0回になった。

水稲の収量については、試験の前年が386kg/10aだったのに対し、試験を行った年は424kg/10aとなり、気象要因による年次変動を除いた前年比収量が平均で10%増加したことになる。これにより、アイガモロボが除草労力を削減しつつ収量を確保する有効なツールとなることが実証された。

一方で、36ある圃場のうち11の圃場(31%)で走行が困難な状況が確認されたという。この理由としては、圃場が均平になっていないことや水利慣行による水量不足が挙げられ、いずれもアイガモロボが稼働できるだけの圃場水位である5cm程度を維持できなかったことが原因とされている。

圃場がしっかりとならされていないと、圃場内の地表面の高い箇所で座礁する、あるいは地表面の低い箇所では苗が水没して生育が不良になるリスクがあるという。そのため、アイガモロボを導入する上では、作付け前にレベラーや代かき作業で圃場の均平程度をなるべく高めることが重要であることが明らかになった。

農研機構らは、今後さらに雑草抑制メカニズムや収量増加要因の解明を進め、より効果的なアイガモロボの運用方法や適用範囲を明らかにし、機能の向上や抑草効果の改善を重ねていく。また、農家の経営規模や経営環境に応じた活用方法についても提案することで、生産現場での普及を後押ししていくとのこと。

農研機構

https://www.naro.go.jp/index.html

有機米デザイン株式会社

https://www.ymd1122.com/

東京農工大学

https://www.tuat.ac.jp/

井関農機株式会社

https://www.iseki.co.jp/

SHARE