食からできるエシカル消費とは? 地産地消やフェアトレードで社会課題の解決に貢献

最近、環境への意識が高まっていることをきっかけに、エシカル消費(倫理的消費)という言葉を見聞きする機会が増えてきたかと思います。

そこで今回は、興味があるけど何から始めたらいいかわからないといった方向けに、エシカル消費とはどういった消費行動で、どんな課題解決につながるのかをまとめてみました。

エシカル消費は、より良い社会へ向けて環境や人、社会に配慮した消費行動です。

日本語では倫理的消費といって、消費者庁が発表している定義では、社会の健全性向上を積極的に支援し、環境・人権などの社会的課題に配慮して消費することとされています。

もう少しだけ詳しく言うと、値段や性能だけをみて商品を選ぶのではなく、消費者それぞれが社会課題の解決のために考慮し、そうした課題解決に取り組む企業を応援する形で行う消費がエシカル消費とされ、多くの意味を持った新しい価値観として広がりを見せています。

イギリスで1980年代に発行された不買運動の情報雑誌『Ethical Consumer』をきっかけに、1990年代にはイギリス国内で倫理的な企業の製品を積極的に購入する運動が広がっていきました。

エシカル消費発祥の地と考えられているイギリスでは、市民団体によるキャンペーンをはじめテレビで放映されるドキュメンタリー番組や、メディアからの問題提起により消費者の行動の変化だけでなく企業の対応も促進されていきました。

一方日本では、2015年から2年間にわたり消費者庁において倫理的消費(エシカル消費)研究会を開催し、日本におけるエシカル消費の普及活動が行われています。

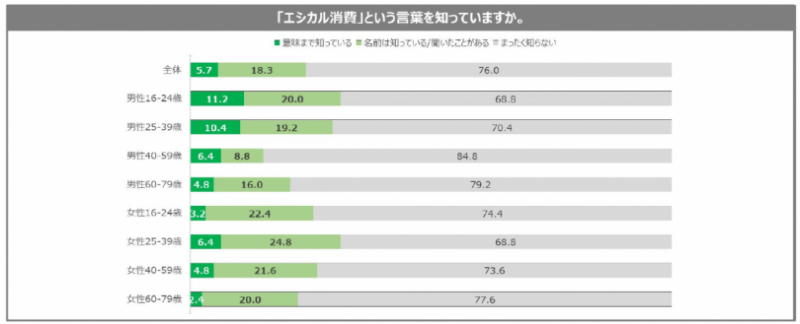

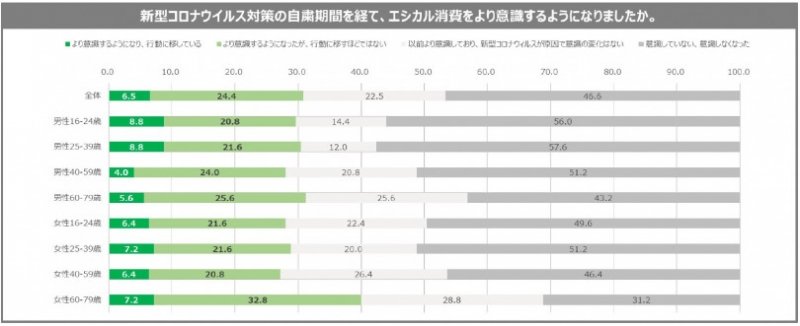

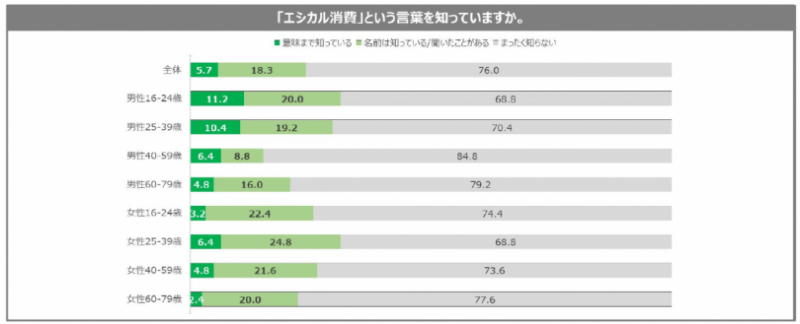

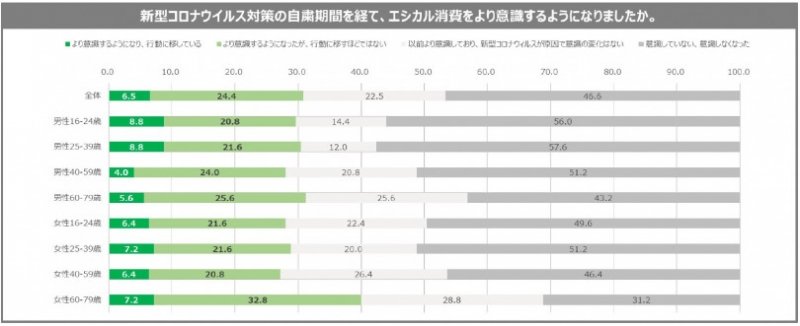

2020年に株式会社電通が行った意識調査によれば、エシカル消費という言葉自体の知名度は全体で24%と、高いとは言えない結果ではありますが、コロナ禍以降にエシカル消費への意識が高まっているということもわかってきています。

出典:https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0322-010354.html

出典:https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0322-010354.html

出典:https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0322-010354.html

出典:https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0322-010354.html

世界中の商品を簡単に購入できるようになったことで、原材料の調達方法から廃棄するまでの流れが消費者には見えにくく、社会や環境に対する負荷や影響を意識せずに日々商品が消費されているのが現状です。

エシカル消費はSDGs17の目標で言うところの「つくる責任つかう責任(目標12)」に該当しますが、食や農業におけるエシカル消費を意識し実践することで、気候変動や動物福祉、労働問題など環境や社会が抱えるさまざまな課題の解決につながると考えられます。

商品選択のたびに考えてから購入するのは、最初のうちは負担に感じるかもしれません。しかし、私たちが環境や社会に対する配慮を怠たることにより、地球温暖化が進み資源の枯渇による価格の上昇といった形で消費者に跳ね返ってくる可能性や、商品の安さの裏に隠された児童労働問題などが改善されないといったことにもつながるのです。

エシカル消費は日常の買い物の際に少しだけ意識するだけで取り組むことができます。ここでは、食という観点からエシカル消費をするうえで意識しておきたいポイントと、実践することでどんな解決につながるかを紹介します。

地産地消を意識する

これに関してはすでに実践している方も多い方法かもしれませんが、地産地消もエシカル消費のひとつです。

地元で採れた野菜や肉、海産物などを積極的に購入することで輸送のためのエネルギーを減らすことができ、地元の生産者の収入を上げたり地域活性化にもつながります。

応援消費は被災した地域の農産物や商品を積極的に購入する動きです。

2011年に起きた東日本大震災をきっかけに広く使われるようになり、最近では新型コロナウィルスの感染拡大による影響で困っている生産者などから購入する動きが広がりを見せています。これは生産者の金銭的な支援になるだけでなく、フードロス削減にも貢献することができます。

農林水産省の発表によると、有機農業や堆肥を活用した農業を行うことで大気中への二酸化炭素排出を年間約15万トン削減できることがわかっています。有機農業などの環境負荷を極力減らした農業は、地球温暖化の防止だけでなく生物多様性の保全にもつながります。

最近ではスーパーマーケットなどでも有機栽培の野菜を見かけるようになってきました。消費者である私たちが有機栽培や特別栽培の農産物を積極的に購入することで、有機農業を実践する生産者を増やすことができるとも考えらえれます。

発展途上国で生産されている原料などを、適正な価格で取引した物がフェアトレード認証商品と呼ばれ、さまざまな認証制度も設立されています。

代表的な物で言うと、チョコレートやコーヒーなどを生産する発展途上国では、労働者の人権が無視され厳しい生活を送っている人がいる現状です。フェアトレード認証を受けた商品を選ぶことで生産者や労働者の生活改善だけでなく、生産地付近の環境保全にもつながる取り組みになります。

農福連携は、障がいを持つ方たちが農業で活躍することで、社会の一員として生きがいを見いだすことを実現するための取り組みです。

普段の生活では、なかなか見かけることがないかもしれませんが、全国農福連携推進協議会による通販サイト(ノウフク・オンラインショップ)では、農産物をはじめ加工品や雑貨などさまざまな商品が販売されています。

農福連携商品を購入することは、障がいを持つ方の自信や活力となるだけでなく、高齢化が深刻な農業分野において新たな担い手を確保することにもつながります。

エシカル消費が持つ意味は多様で、人や社会、環境などさまざまな面でメリットがあることがわかっていただけたかと思います。

すべてをエシカル消費で購入するというのは負担が大きいので、日々の生活に少しづつ取り入れていくということを意識してみてはいかがでしょうか。

消費者庁「海外における倫理的消費の動向等に関する調査報告書」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/ethical_study_group/pdf/160331_1.pdf

倫理的消費調査研究会「倫理的消費調査研究会取りまとめ~あなたの消費が世界の未来を変える~ 」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/ethical_study_group/pdf/region_index13_170419_0002.pdf 農林水産省「環境保全型農業の成果リーフレット」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/attach/pdf/mainp-95.pdf

農林水産省「農福連携の推進」

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei.html

そこで今回は、興味があるけど何から始めたらいいかわからないといった方向けに、エシカル消費とはどういった消費行動で、どんな課題解決につながるのかをまとめてみました。

エシカル消費とは? 倫理的な消費って何?

エシカル消費は、より良い社会へ向けて環境や人、社会に配慮した消費行動です。

日本語では倫理的消費といって、消費者庁が発表している定義では、社会の健全性向上を積極的に支援し、環境・人権などの社会的課題に配慮して消費することとされています。

もう少しだけ詳しく言うと、値段や性能だけをみて商品を選ぶのではなく、消費者それぞれが社会課題の解決のために考慮し、そうした課題解決に取り組む企業を応援する形で行う消費がエシカル消費とされ、多くの意味を持った新しい価値観として広がりを見せています。

エシカル消費のはじまり

イギリスで1980年代に発行された不買運動の情報雑誌『Ethical Consumer』をきっかけに、1990年代にはイギリス国内で倫理的な企業の製品を積極的に購入する運動が広がっていきました。

エシカル消費発祥の地と考えられているイギリスでは、市民団体によるキャンペーンをはじめテレビで放映されるドキュメンタリー番組や、メディアからの問題提起により消費者の行動の変化だけでなく企業の対応も促進されていきました。

一方日本では、2015年から2年間にわたり消費者庁において倫理的消費(エシカル消費)研究会を開催し、日本におけるエシカル消費の普及活動が行われています。

2020年に株式会社電通が行った意識調査によれば、エシカル消費という言葉自体の知名度は全体で24%と、高いとは言えない結果ではありますが、コロナ禍以降にエシカル消費への意識が高まっているということもわかってきています。

出典:https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0322-010354.html

出典:https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0322-010354.html 出典:https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0322-010354.html

出典:https://www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0322-010354.htmlなぜエシカル消費なのか

世界中の商品を簡単に購入できるようになったことで、原材料の調達方法から廃棄するまでの流れが消費者には見えにくく、社会や環境に対する負荷や影響を意識せずに日々商品が消費されているのが現状です。

エシカル消費はSDGs17の目標で言うところの「つくる責任つかう責任(目標12)」に該当しますが、食や農業におけるエシカル消費を意識し実践することで、気候変動や動物福祉、労働問題など環境や社会が抱えるさまざまな課題の解決につながると考えられます。

商品選択のたびに考えてから購入するのは、最初のうちは負担に感じるかもしれません。しかし、私たちが環境や社会に対する配慮を怠たることにより、地球温暖化が進み資源の枯渇による価格の上昇といった形で消費者に跳ね返ってくる可能性や、商品の安さの裏に隠された児童労働問題などが改善されないといったことにもつながるのです。

“食”からエシカル消費を取り入れるためのポイント

エシカル消費は日常の買い物の際に少しだけ意識するだけで取り組むことができます。ここでは、食という観点からエシカル消費をするうえで意識しておきたいポイントと、実践することでどんな解決につながるかを紹介します。

地産地消を意識する

これに関してはすでに実践している方も多い方法かもしれませんが、地産地消もエシカル消費のひとつです。地元で採れた野菜や肉、海産物などを積極的に購入することで輸送のためのエネルギーを減らすことができ、地元の生産者の収入を上げたり地域活性化にもつながります。

応援消費をする

応援消費は被災した地域の農産物や商品を積極的に購入する動きです。

2011年に起きた東日本大震災をきっかけに広く使われるようになり、最近では新型コロナウィルスの感染拡大による影響で困っている生産者などから購入する動きが広がりを見せています。これは生産者の金銭的な支援になるだけでなく、フードロス削減にも貢献することができます。

有機・特別栽培農産物を選ぶ

農林水産省の発表によると、有機農業や堆肥を活用した農業を行うことで大気中への二酸化炭素排出を年間約15万トン削減できることがわかっています。有機農業などの環境負荷を極力減らした農業は、地球温暖化の防止だけでなく生物多様性の保全にもつながります。

最近ではスーパーマーケットなどでも有機栽培の野菜を見かけるようになってきました。消費者である私たちが有機栽培や特別栽培の農産物を積極的に購入することで、有機農業を実践する生産者を増やすことができるとも考えらえれます。

フェアトレード商品を選ぶ

発展途上国で生産されている原料などを、適正な価格で取引した物がフェアトレード認証商品と呼ばれ、さまざまな認証制度も設立されています。

代表的な物で言うと、チョコレートやコーヒーなどを生産する発展途上国では、労働者の人権が無視され厳しい生活を送っている人がいる現状です。フェアトレード認証を受けた商品を選ぶことで生産者や労働者の生活改善だけでなく、生産地付近の環境保全にもつながる取り組みになります。

農福連携商品を選ぶ

農福連携は、障がいを持つ方たちが農業で活躍することで、社会の一員として生きがいを見いだすことを実現するための取り組みです。

普段の生活では、なかなか見かけることがないかもしれませんが、全国農福連携推進協議会による通販サイト(ノウフク・オンラインショップ)では、農産物をはじめ加工品や雑貨などさまざまな商品が販売されています。

農福連携商品を購入することは、障がいを持つ方の自信や活力となるだけでなく、高齢化が深刻な農業分野において新たな担い手を確保することにもつながります。

エシカル消費が持つ意味は多様で、人や社会、環境などさまざまな面でメリットがあることがわかっていただけたかと思います。

すべてをエシカル消費で購入するというのは負担が大きいので、日々の生活に少しづつ取り入れていくということを意識してみてはいかがでしょうか。

消費者庁「海外における倫理的消費の動向等に関する調査報告書」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/ethical_study_group/pdf/160331_1.pdf

倫理的消費調査研究会「倫理的消費調査研究会取りまとめ~あなたの消費が世界の未来を変える~ 」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/ethical_study_group/pdf/region_index13_170419_0002.pdf 農林水産省「環境保全型農業の成果リーフレット」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/attach/pdf/mainp-95.pdf

農林水産省「農福連携の推進」

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei.html

■特別栽培米を買うなら! スマート農業で農薬や肥料の使用量を抑えた「スマート米」

全国各地のこだわりの農家さんと、スマート農業でお米づくりをしている「スマート米」は、先進のIT技術を利用し、農薬や肥料の使用量を最小限に抑えて育てたお米です。特別栽培米や残留農薬不検出のお米も。各地のおいしい銘柄をラインナップしています。白米と同じように手軽に炊ける無洗米玄米もあります。お求めはスマート米オンラインショップ SMART AGRI FOOD からどうぞ。SHARE