「さが園芸888運動」に見る園芸振興のリアルな現実

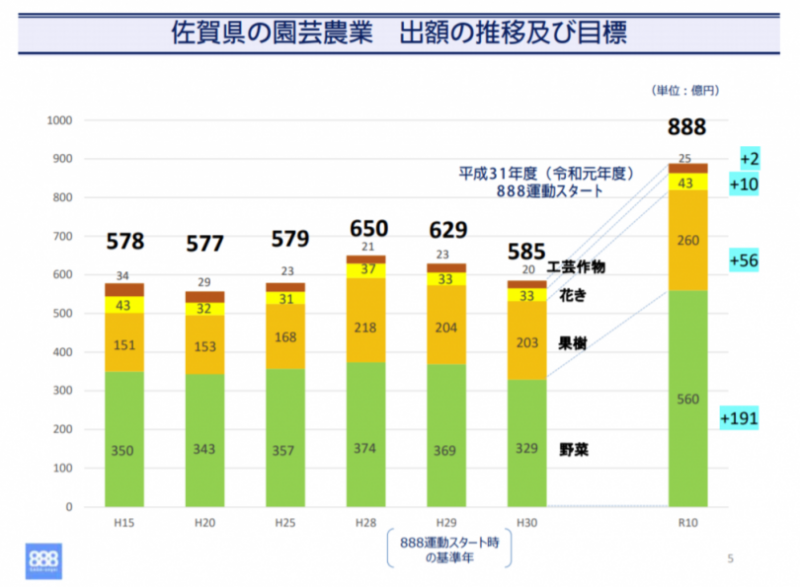

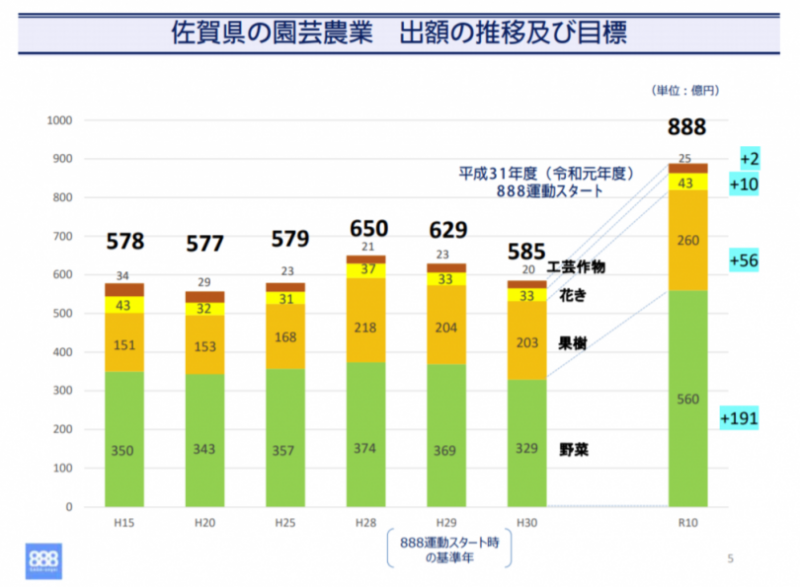

各県で園芸振興が盛んだ。佐賀県も2019年度に定めた「さが園芸888運動」にて、園芸分野の農業産出額を2028年までに888億円に押し上げることを目標に掲げている。

本稿では施設園芸に限定して、その実績を振り返りながら、全国に共通しているとも言える課題を探りたい。

「稼げる農業を実現したい」。佐賀県園芸課の担当者は「888運動」の目的についてこう説明した。

同県の農業総産出額は、「888運動」の基準年となる2018年時点で1311億円。その内訳をみると、最も多いのは園芸で629億円、これに337億円の畜産、324億円の米・麦・大豆が続く。「888運動」は園芸の産出額を888億円にするのが目標なので、基準年との開きは259億円に及ぶ。つまり、産出額を10年間で約40%増やさないといけないわけだ。

なぜ県は園芸に注目したのか。「さが園芸888について」という資料には次のような理由が記されている。

「全国的にも産出額が伸びている県は園芸の伸びが大きい」ことに加えて、「米・麦・大豆と比較しそれほど広い農地を必要としないなど、新規就農や参入、規模拡大が容易」だという。

まず「容易」という認識に違和感を覚えた。理由は、全国で多くの県が同じように補助事業を設けて園芸振興をしたものの、成功したとは言えない農業経営が後を絶たないからだ。

確かに補助金の後押しを受けて「新規就農や参入、規模拡大」するのは「容易」になっているのかもしれない。しかし、その後の農業経営が軌道に乗っていない実例はいくらでも挙げられる。その要因はこの後述べていく。

佐賀県が園芸振興で力を入れる一つが施設園芸であり、環境制御技術の普及だ。園芸施設に室温や湿度、日射などを管理する技術を導入して、品質と収量とともに農家の収益を高めることを狙っている。そのため「888運動」では特にハード事業に力点を置いている。

2021年度予算でいえば「888運動」に関連する約13.5億円のうち約12億円がハード事業を対象にしている。このうち「園芸用施設・機械の整備に対する助成」が70%ほどを占める。

では、「888運動」で2019年度から予算を措置してきた実績、つまり園芸の農業産出額はどうなっているのかというと、2018年に629億円だったのが2019年には585億円へと下がってしまっている。

引用:さが園芸888運動[PDF]

引用:さが園芸888運動[PDF]

県園芸課によると、「運動の効果が出るまではタイムラグがある」。これはその通り。しかし、2020年はさらに下がる見込みだという。

その理由は「新型コロナウイルスの影響による消費の落ち込みが響いている」から。この釈明ももっともで、否定はできない。

しかし、これから施設園芸の産出額が伸びるのかというと、取材をした限りではそうした印象を受けなかった。最大の理由は「888運動」において人の育成に力点が十分に置かれていないからだ。

県が施設園芸での農業産出額を増やすうえで重視しているのは、既述の通り環境制御技術の普及である。産地の関係者に聞く限り、環境制御技術の導入は進んでいるものの、それを使いこなせているかというと決してそんなことはないようだ。

では、どうすればいいのか。この問いに対する答えとして参考になるのは高知県の事例だ。

高知県は、施設園芸の多くの品目で全国トップクラスの反収をあげている。その実績の裏で地道に取り組んできたのは、県の職員が環境制御技術への理解を深めることだった。

高知県は2009年度にオランダ・ウェストラント市と協定を締結。3年にわたって年2回、オランダの農業技術のコンサルタント会社から専門家を講師に迎えて、県職員向けに1週間の講習会を開催した。講義の内容は、植物生理や環境制御技術、経営戦略など、多岐にわたるメニューの中から好きな項目を選択できるようにした。

講義はすべて英語。通訳は参加する県職員が務めた。言葉の壁もあってその場で内容を十分に理解できない職員は少なくない。そこで英語版の資料の日本語版を作ったほか、講義の内容を後日要約した資料を別に用意。それらの冊子は職員が今でも読み返すほど濃密な内容である。

高知県はこうして県職員の育成を図った後、生産現場で指導できる人材の体制を整えたのである。具体的には環境制御技術に詳しい人材を「環境制御普及推進員」として任命し、県内5カ所にある普及組織に1人ずつ配置したのだ。彼ら彼女らが機器の効果的な使い方を農家に指導して、多くの品目で全国トップクラスを誇る反収を達成していった。

佐賀県も2021年度、類似の専門職を用意した。ただ、配置したのはわずか1人に過ぎない。環境制御技術の効果的な使い方を浸透させるには時間がかかる以上、現状の対応は遅いうえに不十分に感じる。

もっとも人材育成という点では、佐賀県にも評価すべき取り組みはある。施設園芸の新規就農者を育てる拠点「トレーニングファーム」はその一つだ。

佐賀県のトレーニングファーム

佐賀県のトレーニングファーム

事業を委託されたJAさがは、2017年度からイチゴ、キュウリ、トマト、ホウレンソウの4品目をそれぞれ作りたいという人を、県内外から研修生として毎年数組ずつ受け入れている。

トレーニングファームは品目別に管内4カ所に用意し、2年間にわたって実技を中心に教える。先生である篤農家や県農業改良普及センターOBから教えを受けた人たちが独立後に全国有数の反収を達成するなど、成果を挙げ始めている。

しかし、それと並行して大多数を占める既存の農家の収量や品質が上がらない限り、888億円という目標の達成は実質的に不可能だろう。それを可能にするには、県を挙げた人材の育成が不可欠だと、取材を通じて感じた。

これは佐賀県だけの課題ではない。米どころを中心に園芸振興が流行る中、同様の事態に陥っている県がほかにもあることを最後に記しておきたい。

さが園芸888運動[PDF]

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378794/3_78794_190505_up_dd2g77c3.pdf

オランダ交流:こうち農業ネット

https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/info/dtl.php?ID=5588

JAさが トレーニングファーム

https://jasaga.or.jp/introduction/shunou_support/training_farm/

本稿では施設園芸に限定して、その実績を振り返りながら、全国に共通しているとも言える課題を探りたい。

「新規就農や参入、規模拡大が容易」ということへの違和感

「稼げる農業を実現したい」。佐賀県園芸課の担当者は「888運動」の目的についてこう説明した。

同県の農業総産出額は、「888運動」の基準年となる2018年時点で1311億円。その内訳をみると、最も多いのは園芸で629億円、これに337億円の畜産、324億円の米・麦・大豆が続く。「888運動」は園芸の産出額を888億円にするのが目標なので、基準年との開きは259億円に及ぶ。つまり、産出額を10年間で約40%増やさないといけないわけだ。

なぜ県は園芸に注目したのか。「さが園芸888について」という資料には次のような理由が記されている。

「全国的にも産出額が伸びている県は園芸の伸びが大きい」ことに加えて、「米・麦・大豆と比較しそれほど広い農地を必要としないなど、新規就農や参入、規模拡大が容易」だという。

まず「容易」という認識に違和感を覚えた。理由は、全国で多くの県が同じように補助事業を設けて園芸振興をしたものの、成功したとは言えない農業経営が後を絶たないからだ。

確かに補助金の後押しを受けて「新規就農や参入、規模拡大」するのは「容易」になっているのかもしれない。しかし、その後の農業経営が軌道に乗っていない実例はいくらでも挙げられる。その要因はこの後述べていく。

「888運動」後に下がった農業産出額

佐賀県が園芸振興で力を入れる一つが施設園芸であり、環境制御技術の普及だ。園芸施設に室温や湿度、日射などを管理する技術を導入して、品質と収量とともに農家の収益を高めることを狙っている。そのため「888運動」では特にハード事業に力点を置いている。

2021年度予算でいえば「888運動」に関連する約13.5億円のうち約12億円がハード事業を対象にしている。このうち「園芸用施設・機械の整備に対する助成」が70%ほどを占める。

では、「888運動」で2019年度から予算を措置してきた実績、つまり園芸の農業産出額はどうなっているのかというと、2018年に629億円だったのが2019年には585億円へと下がってしまっている。

引用:さが園芸888運動[PDF]

引用:さが園芸888運動[PDF]県園芸課によると、「運動の効果が出るまではタイムラグがある」。これはその通り。しかし、2020年はさらに下がる見込みだという。

その理由は「新型コロナウイルスの影響による消費の落ち込みが響いている」から。この釈明ももっともで、否定はできない。

しかし、これから施設園芸の産出額が伸びるのかというと、取材をした限りではそうした印象を受けなかった。最大の理由は「888運動」において人の育成に力点が十分に置かれていないからだ。

県が施設園芸での農業産出額を増やすうえで重視しているのは、既述の通り環境制御技術の普及である。産地の関係者に聞く限り、環境制御技術の導入は進んでいるものの、それを使いこなせているかというと決してそんなことはないようだ。

高知県の成功事例に見る「ヒト」の重要性

では、どうすればいいのか。この問いに対する答えとして参考になるのは高知県の事例だ。

高知県は、施設園芸の多くの品目で全国トップクラスの反収をあげている。その実績の裏で地道に取り組んできたのは、県の職員が環境制御技術への理解を深めることだった。

高知県は2009年度にオランダ・ウェストラント市と協定を締結。3年にわたって年2回、オランダの農業技術のコンサルタント会社から専門家を講師に迎えて、県職員向けに1週間の講習会を開催した。講義の内容は、植物生理や環境制御技術、経営戦略など、多岐にわたるメニューの中から好きな項目を選択できるようにした。

講義はすべて英語。通訳は参加する県職員が務めた。言葉の壁もあってその場で内容を十分に理解できない職員は少なくない。そこで英語版の資料の日本語版を作ったほか、講義の内容を後日要約した資料を別に用意。それらの冊子は職員が今でも読み返すほど濃密な内容である。

高知県はこうして県職員の育成を図った後、生産現場で指導できる人材の体制を整えたのである。具体的には環境制御技術に詳しい人材を「環境制御普及推進員」として任命し、県内5カ所にある普及組織に1人ずつ配置したのだ。彼ら彼女らが機器の効果的な使い方を農家に指導して、多くの品目で全国トップクラスを誇る反収を達成していった。

全国でおろそかになっている人材育成

佐賀県も2021年度、類似の専門職を用意した。ただ、配置したのはわずか1人に過ぎない。環境制御技術の効果的な使い方を浸透させるには時間がかかる以上、現状の対応は遅いうえに不十分に感じる。

もっとも人材育成という点では、佐賀県にも評価すべき取り組みはある。施設園芸の新規就農者を育てる拠点「トレーニングファーム」はその一つだ。

佐賀県のトレーニングファーム

佐賀県のトレーニングファーム事業を委託されたJAさがは、2017年度からイチゴ、キュウリ、トマト、ホウレンソウの4品目をそれぞれ作りたいという人を、県内外から研修生として毎年数組ずつ受け入れている。

トレーニングファームは品目別に管内4カ所に用意し、2年間にわたって実技を中心に教える。先生である篤農家や県農業改良普及センターOBから教えを受けた人たちが独立後に全国有数の反収を達成するなど、成果を挙げ始めている。

しかし、それと並行して大多数を占める既存の農家の収量や品質が上がらない限り、888億円という目標の達成は実質的に不可能だろう。それを可能にするには、県を挙げた人材の育成が不可欠だと、取材を通じて感じた。

これは佐賀県だけの課題ではない。米どころを中心に園芸振興が流行る中、同様の事態に陥っている県がほかにもあることを最後に記しておきたい。

さが園芸888運動[PDF]

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378794/3_78794_190505_up_dd2g77c3.pdf

オランダ交流:こうち農業ネット

https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/info/dtl.php?ID=5588

JAさが トレーニングファーム

https://jasaga.or.jp/introduction/shunou_support/training_farm/

SHARE