岡山大学、ゲノム編集技術によるオオムギの種子休眠の期間調節に成功

岡山大学の資源植物科学研究所(IPSR)の久野裕准教授、農研機構、ドイツ・ライプニッツ植物遺伝作物学研究所の国際共同研究グループは、ゲノム編集技術CRISPR/Cas9(クリスパー・キャスナイン)法によって、種子休眠性遺伝子への変異導入に成功し、種子休眠が長くなったオオムギを開発した。

この研究成果により、ビール醸造に適した品種や収穫前に発芽してしまう「穂発芽(ほはつが)」に強い品種の開発に貢献するという。

ビールやウイスキーの原料となる醸造用オオムギは、種子休眠が短くいっせいに発芽する品種が選ばれてきた。その一方で、日本のように収穫期に雨の多い地域では、休眠が短い品種が収穫前に発芽してしまう「穂発芽」が発生し、品質低下などの農業被害も出ていた。

オオムギの生産や醸造業にとって、種子休眠のバランスは非常に重要です。本研究成果によって、ゲノム編集技術を活用してオオムギの種子休眠の長さを調節する可能性が示され、穂発芽に強く醸造にも適した品種の開発が期待される。

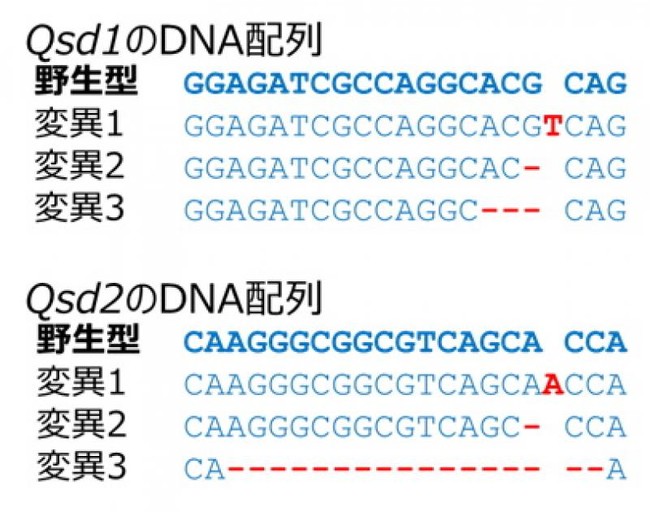

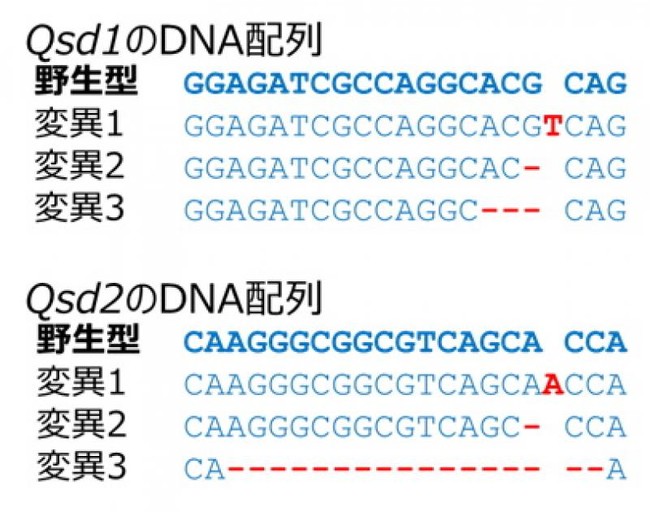

「野生型」は元の品種のDNA配列(太字)、「変異1~3」はゲノム編集技術によって作成された変異体のDNA配列で、赤で示した文字は塩基の挿入(T:チミン、A:アデニン)または塩基の欠失(-)を示している。DNA分子はT、AのほかにG:グアニンとC:シトシンによって構成されている。

ゲノム編集技術によりQsd1およびQsd2に導入された変異の種類の例

ゲノム編集技術によりQsd1およびQsd2に導入された変異の種類の例

野生型オオムギはほぼ発芽しているが、ゲノム編集オオムギは全く発芽していない。つまり、ゲノム編集オオムギは休眠が長くなっていることを示している(写真は吸水から7日目の様子)。

野生型オオムギ(左)およびゲノム編集オオムギ(右)の発芽試験の様子

野生型オオムギ(左)およびゲノム編集オオムギ(右)の発芽試験の様子

発芽率が高いほど休眠が短いことを示しており、野生型(青と水色)は吸水後10日目でほぼ100%発芽しているが、変異体はどれも発芽が遅れており、休眠が長くなっていることがわかる。特にQsd2の機能を失った変異オオムギ(qsd2)は最も発芽が遅くなった。

野生型オオムギおよびゲノム編集オオムギ(変異体)の4℃での発芽率の推移

野生型オオムギおよびゲノム編集オオムギ(変異体)の4℃での発芽率の推移

野生型オオムギは容易に発芽するが、ゲノム編集オオムギ(変異体)はいずれも発芽しなかった(写真は湿らせた土の上に置いて11日目の様子)。

野生型オオムギおよびゲノム編集オオムギを用いた穂発芽試験の様子

野生型オオムギおよびゲノム編集オオムギを用いた穂発芽試験の様子

これらの成果は、2021年8月29日、英国の植物バイオテクノロジー専門誌「Plant Biotechnology Journal」のResearch Articleとしてオンラインで早期公開されている。

「国内で初めてオオムギのゲノム編集に成功しました。最初は失敗続きで心も折れそうになりましたが、研究支援員、共同研究者そしてさまざまな研究費によって長年支えて頂きました。この場を借りて感謝申しあげます。

研究室では大学院生を募集しています。岡山大植物研(倉敷)は、研究するには最適の場所です。私たちと一緒に研究しませんか?」

プレスリリース

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r3/press20210929-2.pdf

岡山大学資源植物科学研究所(IPSR)

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/

岡山大学資源植物科学研究所ゲノム多様性グループ

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/barley/index.sjis.html

岡山大学研究推進機構 産学連携・知的財産本部

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学Image Movie (2020)

https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

この研究成果により、ビール醸造に適した品種や収穫前に発芽してしまう「穂発芽(ほはつが)」に強い品種の開発に貢献するという。

ビールやウイスキーの原料となる醸造用オオムギは、種子休眠が短くいっせいに発芽する品種が選ばれてきた。その一方で、日本のように収穫期に雨の多い地域では、休眠が短い品種が収穫前に発芽してしまう「穂発芽」が発生し、品質低下などの農業被害も出ていた。

オオムギの生産や醸造業にとって、種子休眠のバランスは非常に重要です。本研究成果によって、ゲノム編集技術を活用してオオムギの種子休眠の長さを調節する可能性が示され、穂発芽に強く醸造にも適した品種の開発が期待される。

「野生型」は元の品種のDNA配列(太字)、「変異1~3」はゲノム編集技術によって作成された変異体のDNA配列で、赤で示した文字は塩基の挿入(T:チミン、A:アデニン)または塩基の欠失(-)を示している。DNA分子はT、AのほかにG:グアニンとC:シトシンによって構成されている。

ゲノム編集技術によりQsd1およびQsd2に導入された変異の種類の例

ゲノム編集技術によりQsd1およびQsd2に導入された変異の種類の例野生型オオムギはほぼ発芽しているが、ゲノム編集オオムギは全く発芽していない。つまり、ゲノム編集オオムギは休眠が長くなっていることを示している(写真は吸水から7日目の様子)。

野生型オオムギ(左)およびゲノム編集オオムギ(右)の発芽試験の様子

野生型オオムギ(左)およびゲノム編集オオムギ(右)の発芽試験の様子発芽率が高いほど休眠が短いことを示しており、野生型(青と水色)は吸水後10日目でほぼ100%発芽しているが、変異体はどれも発芽が遅れており、休眠が長くなっていることがわかる。特にQsd2の機能を失った変異オオムギ(qsd2)は最も発芽が遅くなった。

野生型オオムギおよびゲノム編集オオムギ(変異体)の4℃での発芽率の推移

野生型オオムギおよびゲノム編集オオムギ(変異体)の4℃での発芽率の推移野生型オオムギは容易に発芽するが、ゲノム編集オオムギ(変異体)はいずれも発芽しなかった(写真は湿らせた土の上に置いて11日目の様子)。

野生型オオムギおよびゲノム編集オオムギを用いた穂発芽試験の様子

野生型オオムギおよびゲノム編集オオムギを用いた穂発芽試験の様子これらの成果は、2021年8月29日、英国の植物バイオテクノロジー専門誌「Plant Biotechnology Journal」のResearch Articleとしてオンラインで早期公開されている。

久野裕准教授コメント

「国内で初めてオオムギのゲノム編集に成功しました。最初は失敗続きで心も折れそうになりましたが、研究支援員、共同研究者そしてさまざまな研究費によって長年支えて頂きました。この場を借りて感謝申しあげます。

研究室では大学院生を募集しています。岡山大植物研(倉敷)は、研究するには最適の場所です。私たちと一緒に研究しませんか?」

プレスリリース

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r3/press20210929-2.pdf

岡山大学資源植物科学研究所(IPSR)

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/

岡山大学資源植物科学研究所ゲノム多様性グループ

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/barley/index.sjis.html

岡山大学研究推進機構 産学連携・知的財産本部

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学Image Movie (2020)

https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

SHARE