農家と市場をリアルタイムでつなぐ、農産物流通特化型データプラットフォーム「bando」とは?

農家100軒と直結。卸売市場へ

東京都文京区白山にある「八彩(やさい)」は、全国の生産者から届いた選りすぐりの野菜や果物が並ぶ小さな八百屋さん。ドローンとIT技術を駆使して栽培した「スマート黒枝豆」の試食販売の会場としてお世話になったのは、2018年秋のことでした。 地域密着型の八百屋「八彩」白山店

地域密着型の八百屋「八彩」白山店株式会社kikitori社長の上村聖季さん(33歳)は、27歳で起業。それまで商社で働いていた経験を生かして卸売市場のコンサルタントを務めると当時に、白い軽ワゴン車で全国100件の農家を直接訪ね歩いてインタビュー。

ネット上で紹介しながら農家と消費者をつなぐコンテンツを作り上げた実績の持ち主でもあります。

八百屋の「八彩」の店頭に立つ、上村聖季さん

八百屋の「八彩」の店頭に立つ、上村聖季さん現在八百屋の「八彩」は、白山、茗荷谷、千駄木の3店舗。さらに2019年12月、本郷三丁目にカットフルーツとフレッシュジュースの「KAJITSU」もオープンしました。

本郷の「KAJITSU」ではカットフルーツを販売

本郷の「KAJITSU」ではカットフルーツを販売店頭に並ぶのは、上村さんが訪ね歩いた生産者から直接届く青果物の数々。さらにお店から車で10分の東京都中央卸売市場豊島市場で、自ら仕入れた野菜たちも並んでいます。

東京の卸売市場といえば、大田市場や豊洲市場が有名ですが、全国の産地から農産物が集結する豊島市場もまた、「都民の台所」として重要な役割を占めているのです。

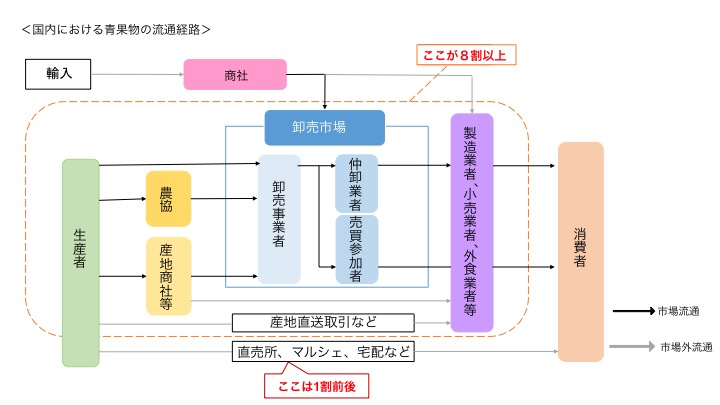

「今、日本で流通している国産青果物の8割以上は、卸売市場を経由して届くんですよ」と、上村さん。消費者の立ち位置から見ると、生産者の産直やふるさと納税など、産地から直接届く農産物マーケットが拡大しているように見えますが、その割合は全体の1割前後。産地から大型トラックに大量の荷物を載せて、幹線道路をひた走り、消費地の市場に届く市場流通が大部分を占めているのです。

「個別に送料をかけて配送すると、どうしても割高になってしまいます。安く、早く、新鮮に、安定した量の青果物を届けるためには、卸売市場の機能は外せません」

日本で出回る農産物の8割以上は、卸売市場を通した流通が占めている

日本で出回る農産物の8割以上は、卸売市場を通した流通が占めている卸売市場とは?

そんな卸売市場に届く農産物は、誰もが自由に買えるわけではありません。場内には産地から荷物を受け取る「大卸」と、そこから購入した野菜を仕分けして量販店や小売店などに販売する「仲卸」の会社があります。上村さんは大卸と仲卸の両方から農産物を買う権利をもつ「売買参加者」の権利を取得。市場に日参して、野菜や果物を仕入れる日々が始まりました。ところが……、

「品物はそこにあるのに、なかなか売ってもらえない。そんな日もありました」

市場では日々、売り手と買い手の間で丁々発止のやりとりが繰り広げられていて、同じ産地の同じ農産物でも、買い取る量や、それまでの実績に応じて卸値が変わる世界です。それでも上村さんは、メゲずに元気よく「おはようございまーす! 」と挨拶しながら市場へ通い、先輩たちから市場特有のしきたりや、セリ値を指で表す「符牒」を学びながら、新人八百屋として実績を積み、豊島市場から野菜を仕入れるようになりました。

豊島市場の様子。段ボールに手書きの伝票が挟み込まれている

豊島市場の様子。段ボールに手書きの伝票が挟み込まれているFAX、紙伝票、電話……の嵐

上村さんが市場に出入りするようになって、驚いたことがあります。「FAXを買ってください」

「えっ、これからですか? 」

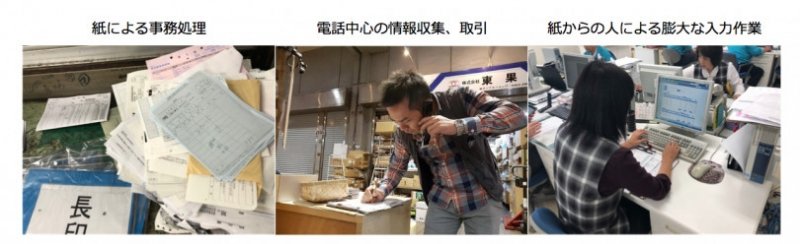

市場との注文や連絡は、メールではなくFAXがメインなのです。さらに、

「えっ、送り状はまだ全部手書きなの? 」

どんな作物を、いつ・だれが・どんなサイズを何箱出荷したか。それを記録に留めるのは昔ながらの複写式の紙伝票。荷物と一緒に届くので、市場の担当者は入荷量を予測できず、事前に電話して問い合わせたり、逆に生産者が電話で伝えたりしていました。がっ、

「電話してもつながらないことが多いし、つながったら、つい余計な話もしてしまう」

農作業中の農家に電話するのは憚られるし、逆に市場の担当者が多忙な時はつながらない。つながったらつながったで、用件だけで終わらず、世間話をするうちに、かなりの時間を割いていた……そんなことが日常茶飯事でした。

青果流通の現場は、紙伝票、FAX、電話など、アナログツールがメイン

青果流通の現場は、紙伝票、FAX、電話など、アナログツールがメイン大量の農産物が行き交う卸売市場で、こうしたアナログツールは、誰もが使い慣れていて、記録がちゃんと残り、担当者と直接話すことで信頼感が増すメリットもあります。

しかし、農家は高齢化が進んで人手が足りず、市場の担当者は100件以上の取引先を抱えて大わらわ。手書きで起票したり、FAXを送信したり、電話がつながらなくてやきもきする手間や時間を、別の業務に充てられるはず。

上村さんは、「業務連絡をスマホアプリでやりとりできたら、時間や労力を低減して一気にスマート化できるのに」と考えるようになりました。

入荷情報をタイムリーに把握したい

さて、卸売市場に集まる青果物の量は日々変わります。同じダイコンでも10tだったり、50tだったり、はたまた100tだったり。一方、消費者のニーズも一定ではありません。入荷が少なくニーズが多ければ高値に、大量に入荷してもニーズが少なければ安値に。近年は台風や雹害など、自然災害が起きるたび、値段は目まぐるしく変わります。

毎年同じ作物を作っていて、大豊作で暴落したり、他の産地が災害に見舞われて高値になったり。同じ農作物でも、時と場合によって値段が大きく変わるのは、生産者たちが委託販売という形で卸売会社に値付けや売り先を決める卸売業務を任せているから。需給バランスを鑑みながら、経験や勘に基づいて瞬時に値付けして、適正な価格で消費者に届ける。それが、市場で働く人たちの役目なのです。

かつて市場の値付けは、早朝に開催される「セリ(競売)」が中心でした。それは卸売市場のセリ人が公開で、仲卸業者や売買参加者に値付けさせ、一番高い値を付けた人に販売するもの。指で価格を示す「符牒」でやりとりしたり、年明けの初セリで一番立派なマグロに途方もない高値が付いたりするのは、その流れです。

しかし、市場の状況も大きく変わってきました。地域の八百屋や小売店が衰退し、スーパーや量販店が主流になったことで、当日のセリで価格が決まる「競売取引」から、卸売業者がスーパーのバイヤーなどの買い手が直接交渉して、価格や数量を決める「相対取引」が主流に。取引全体の9割を占めるまでになっているのです(農林水産省「卸売市場をめぐる情勢について」2018より)。

となると、農産物が市場に届いた時点で値付けしているのでは間に合わず、事前に出荷量とそのサイズ等の入荷情報を正確に把握することが重要で、それがまた有利な販売につながります。また、自分が出荷した農産物がいくらで売れたのか、農家の人たちはFAXや郵送の通知で後から知ることが多いのですが、ネット上のオンラインでやりとりすれば、タイムリーな価格情報も得られるはず。

そう考えた上村さんは、

「農家がスマホに数字を入力するだけで、入荷情報を担当者に伝えられるように。ITの力で流通業務をスマート化できるツールを作ろう」

そんな思いから、農産物流通に特化したアプリの開発に乗り出しました。

その名も「bando(バンド)」といいます。この名前に込めた思いは2つ。

「農家さんと流通事業者の方をつなぐ、バンドのような農業流通を作りたい。それから市場の符牒には、“8=ばんど”という意味もあります。末広がりの縁起のよい数字に因んで、農業に関わる人が全員ハッピーになるように。そんな思いを込めました」

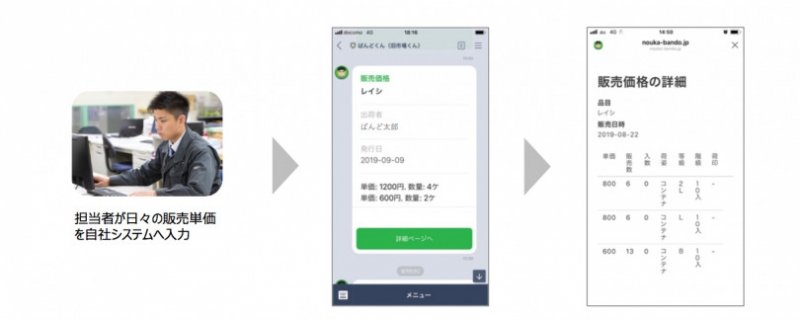

画面に出荷する作物の数量を入力するだけ

画面に出荷する作物の数量を入力するだけこのアプリを利用すると、

- 電話での入荷情報の確認 → アプリで好きな時間に出荷数量を入力

- 手書きの納品書作成 → 番号を入力するだけで送り状をプリントアウト

- FAX・郵送での販売価格通知 → 販売価格をタイムリーに自動通知

- 流通業者の基幹システムと連動 → 紙ベースのデータ入力が不要に

といったメリットが生まれます。

生産者は自分の栽培している作物のサイズと等級ごとに、出荷予定の箱数を打ち込むだけ。担当者は都合のよい時間にそれを確認すると、個別の出荷量と産地全体でどれだけ農産物が集まるかがわかります。

「bandoを使えば、農家も流通業者もアナログツールから解放されるはず」

2018年、上村さんは、コンサルタント業務を通じてつながりのあった、湘南藤沢地方卸売市場の出荷者とその担当者に向け、期待を込めて提案しました。

ところが、アプリの導入は、なかなか進みませんでした。農家の人たちは、新しいアプリをダウンロードしたり、使い方を習得するのを面倒に感じてしまったようです。

「農家の人たちにもっと手軽にスマホで使ってもらうにはどうすればいのだろう? 」

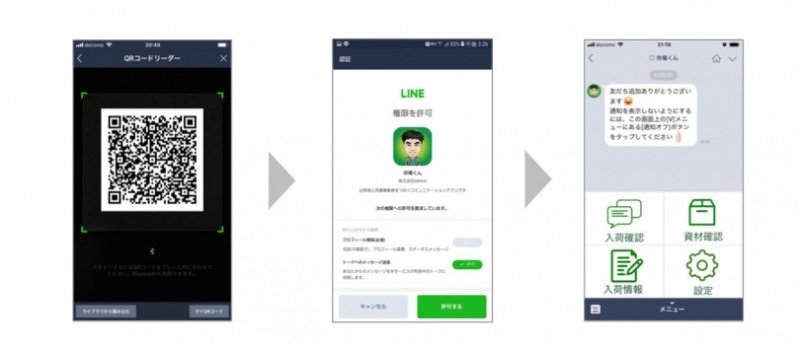

上村さんは「次の一手」として、bandoを単独のアプリではなく、SNSのLINE上で使えるようにシステムを改良しました。

LINEができれば誰でもできる

所変わって、神奈川県の湘南藤沢地方卸売市場へやってきました。 農家のユーザーはスマホのQRコードをかざすだけ。即登録完了!

農家のユーザーはスマホのQRコードをかざすだけ。即登録完了!2019年の夏、いち早くbandoを導入したのは、市場の荷受を担当している横浜丸中青果株式会社 湘南支社。藤沢市や茅ヶ崎市を中心とした神奈川県の生産者たちが直接野菜を出荷しています。システムの利用料金は同社が負担。生産者は無料で、月々のコストはかかりません。市場で農家にbandoの利用を奨めてきた、担当者の岡山俊明さんにお話を聞きました。

——LINE版bando、農家さんの反応はいかがですか?

岡山:当初は農家でLINEを使っている人は、全体の1割くらいかなと思っていました。ところが予想に反してみんな使っていたんです。家族の連絡とか、生産者間のやりとりとか。bandoのインターフェイスをLINEに変えたことで、ハードルが下がって、スムーズに導入が進みました

地元には「湘南野菜出荷推進協議会」という250名の生産者からなる団体があり、キャベツやトマトなど、作物ごとに部会があります。その連絡ツールとして既にLINEを活用していたので、一度登録すればすぐ使いこなせる人が多く、「使い方がわからない」という声は特になかったそうです。

さらに、

「年配の方でも、家族とLINEがしたくて、ガラケーからスマホに買い替える人が多いんです。LINEを使いこなせれば、自然にbandoも使える。70代後半の方もいます」

価格の伝達や資材発注もスムーズに

そんな話をしていると、横浜市の生産者石井勇夫さんが、カブの出荷にやってきました。2019年の夏、いち早くbandoを導入してくれた農家さんです。——bandoを使い始めて変わったことはありますか?

石井:以前はいくらで売れたのか、担当者が電話をくれたり、くれなかったりしましたが、bandoを使うようになって、出荷した野菜の販売単価がすぐわかるようになりました

事業者の基幹システムとの連携により、日々の販売単価を農家へ自動通知

事業者の基幹システムとの連携により、日々の販売単価を農家へ自動通知担当者にちょっとした要望を、コメント欄で伝えられるのもbandoのよいところ。カブは3玉を1束にして20束単位で出荷していますが、20束に満たない「端数も受け付けてほしい」という石井さんの要望も、受け付けてもらえるようになりました。

石井:それから出荷用の資材を発注すると、その反応が早くなりましたね

農家の人たちは、出荷に必要な段ボールやコンテナ等の資材を、市場の担当者に発注しています。以前は電話が通じなかったり、担当者不在で伝言がうまく伝わっていなかったり、取りに行っても用意されていないこともありましたが、bandoを通して受取時間を指定して発注すると、ちゃんと用意されている。そんな効果も生まれています。

いち早くbandoを導入した農家の石井さん(左)と

いち早くbandoを導入した農家の石井さん(左)とbandoの真価が現れるのは、これから

2019年夏のbando導入以来、出荷者と市場担当者とのやりとりがずっとスムーズになり、成果は確実に現れてきました。それでも、岡山さんはこう言います。「本当の成果が出てくるのは、導入して1年以上たってから。データがたまってくると、過去の実績や価格がわかるので、農家さんの次作の作付けや品種選びの参考になるはずです」

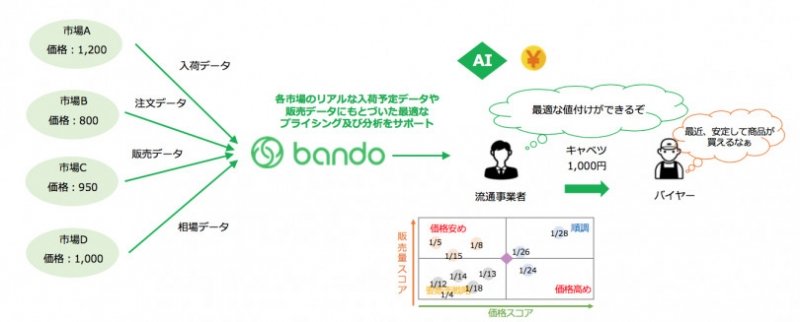

bandoによるデータの集積は、生産者だけでなく市場関係者にとっても、値付けの有効な材料になると、上村さんは見ています。

そんなbandoは今、神奈川県を中心に7つの市場で導入されていて、東京都内の市場も一部導入を検討中。リアルタイムで集約した情報を、市場間で連携させることで、新たな可能性も見えてきました。

最適な値付けをサポート。生産者と流通業者の売上増大に貢献

最適な値付けをサポート。生産者と流通業者の売上増大に貢献「bandoを利用する市場が増えると、近隣市場の取引価格のデータを活用すると、担当者が適正な有利を導き出せるようになるはず。利用者が増えれば増えるほど、有能なツールに進化していくはずです」

それはまた、生産者や流通業者の販売面における有利な展開につながるのです。

これまでも市場の業務をIT化、スマート化しようとする試みはありましたが、自ら市場流通の中に入り込み、その仕組みや農産物の流れを肌身で感じながら、システムを構築する人はなかなかいませんでした。

「その点、上村くんは、自身で八百屋もやっているから、市場のよさもダメなところもよくわかっている。東京で店舗を増やしているのもすごい!」

そう話す岡山さんも、異業種の出身。商社やIT企業を経て市場の世界へ飛び込み、「湘南野菜」のリブランドに取り組んできたキャリアの持ち主。そんな2人のつながりを糸口に、農家と市場流通に関わる人々を、bandoはリアルタイムでつなぎ始めました。

卸売市場の他にも、今後は産地で農産物を大量に扱う農協、民間の産地商社、多くの生産者を束ねて集荷・販売を一手に引き受ける農業生産法人など、bandoを使って農産物の流通業務をスマート化できる場所は、まだまだ至るところにあるのです。

共にbando普及に取り組んできた横浜丸中青果の岡山さん(左)と

共にbando普及に取り組んできた横浜丸中青果の岡山さん(左)と新型コロナウィルスによる自粛生活が続いていた4〜5月、私たちがスーパーや青果店に届く農産物を購入して、滞りなく食生活を営むことができた背景には、卸売市場とそこで働く人たちの努力と活躍がありました。

自然災害や感染症に見舞われても、生産者が生み出した農産物が適切な価格で消費者の元へ届くように——。産地と消費地、農家と流通業者をつなぎながら、bandoはさらに広がっていきます。

上村さんの愛車には、いつも市場の売買参加章のついた帽子が乗っている

上村さんの愛車には、いつも市場の売買参加章のついた帽子が乗っている株式会社kikitori

https://kikitori.jp/

横浜丸中青果株式会社

http://www.yokohama-marunaka.co.jp/

【連載】三好かやのの「TALKに行きたい!」

- 岡山から石巻へ、1200kmを超えてつながるドローンの米栽培技術(前編)

- 農家と市場をリアルタイムでつなぐ、農産物流通特化型データプラットフォーム「bando」とは?

- 浜松生まれの6次化ブランド「うなぎいも」大躍進の秘密

- ドキュメンタリー映画「SEED ~命の糧~」試写会と、日本で種を守る人たちの話

- リンゴの知的財産権を守る「クラブ制」は日本でも根付くか 〜世界のリンゴ事情

- がんばれ!油菜ちゃん──南相馬で農地とエネルギー再生を目指す取り組み

SHARE