「顔の見える流通」のための自社製粉工場【コメより小麦の時代へ 第4回】

※記事初出時、「画期的な北海道産超強力小麦のブレンド粉等を用いた自給率向上のための高品質国産小麦の開発」プロジェクトの参画した企業名に当初誤りがありました。筆者よりお詫び申し上げます。

小麦を作る農家の集まりであるチホク会(北海道の生産者グループ)とその集荷業者の山本忠信商店(以下、愛称のヤマチュウ)は、2011年から国内では約30年振りとなる製粉工場を稼働させている。

道内にも既存の製粉工場が存在するのに、なぜ巨費を投じてまで自ら建てたのか。

答えを探ると、農業という産業が失いがちな「顔の見える流通」という言葉が浮かび上がってきた。

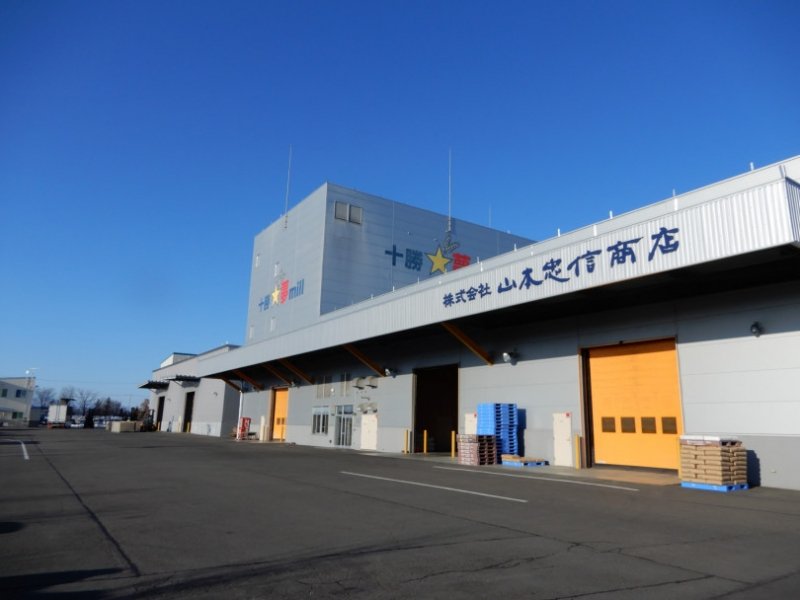

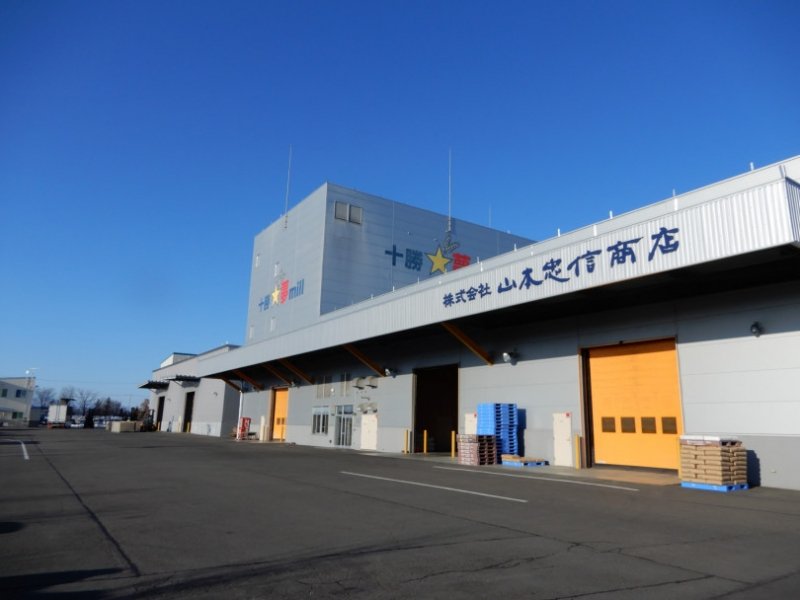

ヤマチュウの製粉工場「十勝☆夢mill(十勝夢ミル)」

ヤマチュウの製粉工場「十勝☆夢mill(十勝夢ミル)」

広大な十勝平野を車で進むうちに、雪化粧をした十勝岳を背景にして突如大きな建物が現れた。

その勇壮さに驚いた様子を見せると、「大手の製粉工場に比べたらまったく大したことないよ」とヤマチュウの山本マサヒコ専務。確かに大手製粉会社と事業規模を比べれば、この言葉は謙遜ではなく事実なのだろう。

ただ、この製粉工場を建てた思いを事前に聞いていただけに、余計に威容を誇っていると感じた。

ヤマチュウが10億円を投じて完成させた十勝初のこの製粉工場「十勝☆夢mill(十勝夢ミル)」は鉄筋4階建てで、1900㎡という敷地に立つ。あいにくこの日は新型コロナウイルスの影響で部外者は立ち入り禁止。山本専務に内部の様子をうかがうと、設備は世界標準のスイス・ビューラー社製を導入しているとのことだった。

最大の取引先は「超熟」のブランドを持つ敷島製パンである。

同じ敷地内には隣接して、これまた巨大なサイロと調製施設が立つ。こちらを運営するのは300戸以上の農家が計4000ha以上で小麦を作るチホク会。サイロは16本あり、1本当たりの容量は750t。こちらの総工費も10億円に及んだ。

会員の農家は小麦を収穫すると自ら乾燥し、ここに運ぶ。荷受けした小麦は、外観品質を落とす赤かび病や穂発芽を除去などをした後、製粉工場に送り込むという流れ。ありがたいことにサイロと調製施設のほうは見学できた。

「これが秘密兵器」。

山本専務と一緒に調製施設内を案内してくれた、事業協同組合チホク会の道下公浩会長が指さしたのは、穂発芽を除去する装置。穂発芽を近赤外線で検知し、空気銃ではじいて取り除くという。

事業協同組合チホク会の道下公浩会長とヤマチュウの山本マサヒコ専務

事業協同組合チホク会の道下公浩会長とヤマチュウの山本マサヒコ専務

特殊なのは一度はじいた粒を再び選別にかけること。というのも空気銃が穂発芽の粒をはじく際に周りの健全な粒も巻き込んでしまうので、複数回選別することで歩留まりを上げようというわけだ。

装置の購入価格はなんと8000万円。それでも穂発芽の混入による等級の低下による交付金の減額を防げることを踏まえれば十分に見合うそうだ。

「この秘密兵器は、道内でも数カ所の製粉工場でしか入っていないんだよね」

嬉しそうに語る道下さんの笑顔からこの施設に対する自負と愛情が伝わってくる。なにしろ自分たちが作った小麦を自分たちで乾燥と調製までする。その小麦はすぐ隣の製粉工場で粉にされ、北海道産の小麦を必要とする製パン業者に届く。

後ほどさらに述べるように、国産小麦でここまでの規模のバリュー・チェーンが構築されている取り組みはないといっていい。

戦後の米国の余剰農産物に始まる外国産小麦の受け入れとともに構築されてきた国内の製粉業界はいまや大手企業の寡占状態にある。

大手の製粉会社は小麦を輸入することを前提に沿岸部に工場を建てる一方、国産小麦を扱ってきた内陸部の製粉会社は衰退していき、いまや数えるほどしか残っていない。

ヤマチュウとチホク会が、既得権益に固められた業界に一石を投じる施設を果敢にも建てたきっかけは、一つの品種に惚れ込んでしまったことにある。

農研機構・北海道農業研究センター(以下、北農研)が育成し、2008年に品種登録を出願した硬質小麦の「ゆめちから」だ。前回紹介したように、2011年に品種登録が受理されたこの小麦からは超強力粉を製造できる。国産小麦で最も多い中力粉と混ぜることで、需要が多いパン用や中華麺用、餃子用などの強力粉として利用できるという前例のない品種だ。

2010年、当時はまだ系統番号の「北海261号」と呼ばれていたこの有望な小麦の商品の導入を進めるプロジェクト「画期的な北海道産超強力小麦のブレンド粉等を用いた自給率向上のための高品質国産小麦の開発」が始動する。

参画したのは北農研、敷島製パン、東洋水産、カネカ、日本製粉に加え、生産側の代表としてヤマチュウだった。参画者は以後、この小麦を使ったパンの試作と試食を繰り返しながら、その魅力と可能性に引き込まれていく。

結果、敷島製パンは「ゆめちから」を使ったパンの商品化に動き出す。これと連動するようにヤマチュウは製粉工場を建てることをすでに決意していた。理由は十勝産小麦によるバリュー・チェーンを構築するためである。

ヤマチュウとチホク会が拠点を置く十勝地方は国内最大の小麦の産地だ。

ただ、すでに述べた通り、既存の製粉工場は外国産小麦を入れることを前提に造られているので、立地は海上輸送しやすい函館市や小樽市など沿岸部ばかり。そうした製粉会社に卸した後はほかの需要に回ってしまって、手元に買い戻せるのはごくわずかになる。

たとえ実需者の要望に応じて品質を改善したくても、チホク会とともに栽培に関しては努力できるものの、製粉までは責任が持てない。しかも製粉する場所は十勝ではない。ヤマチュウとしては十勝産の小麦を十勝で製粉して、十勝の製パン会社にも使ってもらいたいという思いを持っていた。

そこでヤマチュウとチホク会は自ら製粉工場やサイロ、調製施設を運営するという大きな勝負に打って出る。

チホク会のサイロ

チホク会のサイロ

チホク会が誕生したのは1990年。当時、豆類やソバなど雑穀だけを扱っていたヤマチュウが、新規事業を開拓する一環で小麦の集荷を始めることにしたのだ。その時に集まった15人の農家と情報の交換や栽培技術の研鑽のために組織したのがチホク会である。

いまでは両者は同じ夢を追いかける同士といえる。

現在、ヤマチュウはチホク会から「ゆめちから」含めて6品種を集荷している。その量は年間で計2.2万トン(2019年産実績)。2019年産に製粉したその量は6000t。残りは民間流通を通して実需者(製粉会社等)に販売される。

「十勝夢ミル」で製粉した分の出荷先は敷島製パンのほか、十勝産の食材にこだわり十勝地方のほか都内にも2店舗のパン屋を構える満寿屋商店(帯広市)など。いずれも来歴が明確な国産小麦であることが支持されているのだ。

ヤマチュウの山本英明社長

ヤマチュウの山本英明社長

「ヤマチュウで『顔が見える流通』というのは『生産から、流通、そして消費者の心をつなぐ』ことなんです。

たとえばラーメンの人気店ではスープを3日がかりでつくり、わずか4時間で売ってしまうところがある。そこまでしてスープを仕込めるのは、客の『うまい』というひとことに触れられるから。

一方で農家にはその機会がなかった。苦労して小麦を作っても、喜んでくれる人の顔を見ることはできない。それでは意欲が続かない。だったら我々がそれをやろうじゃないか。そういって始めたのが製粉工場なんです」

山本社長はこう語る。

「顔の見える流通」という観点では、ヤマチュウとチホク会は毎年道外の視察を行い、必ず敷島製パンとほかの製パン業者を訪れる。2020年1月には満寿屋商店の都内での2号店となるJR国立駅構内にある「十勝ファーマーズベーカリー ムギオト」を見学してパンを購入するなどした。

夏になると敷島製パンの盛田社長がヤマチュウの山本社長宅を訪れ、チホク会の役員らとバーベキューをしながら懇親する。これは2011年から1度も欠かさない恒例行事。道内についても製パン業者を訪ねることを欠かさない。まさに「顔の見える流通」が「ゆめちから」の生産の礎にある。

「我々の目標は最初は農業をコミュニケーション産業にすること。作る人と食べる人がコミュニケーションをして、互いにリスペクトできる関係を作っていきたいんです」

小麦に限らず他に扱う雑穀類含め、これこそが山本社長が事業にかける思いである。国産小麦のバリュー・チェーンを構築するに当たっては川中に存在するヤマチュウのようなプレイヤーの存在が欠かせない。

農家にとって手取りという点では、ヤマチュウに出荷するのと既存の製粉会社に出荷するのでは変わらない。

それでもヤマチュウに出荷する農家が増えているのは、山本社長が言うように「顔が見える流通」にやり甲斐を感じていることが大きい。帯広市で70haを経営する道下広長農場の代表で、事業協同組合チホク会の道下公浩会長はこう語る。

「ヤマチュウと付き合うと実需者の声が届きやすいし、自分の小麦が正当に評価される」

加えてJAの場合は集荷する品種をひとつやふたつに限定していることがある。ほかの品種を作りたい農家にとってみれば、ヤマチュウが幅広い品種を扱ってくれることがありがたく、支持されている理由だという。

それは数字にも表れている。チホク会の会員は設立時の1990年に15人だったのが現在は300人を超える。

しかも「声をかけなくても会員が増えている」そうで、なかには「わざわざ山を越えて運んでくる人もいる」と道下会長。山とは主に日高山脈であり、その向こうには北海道有数の水田農業地帯を抱える石狩平野が広がる。つまり転作で麦を作る農家もチホク会に参加している。

彼らが「わざわざ山を越えて運んでくる」のは、まさしく「顔の見える流通」に作り手としてのやり甲斐を感じているからに違いない。

それにしても概して農家と集荷業者は利害関係が相反しやすく、対立関係になりがちである。チホク会とヤマチュウはなぜ歩みを同じにできるのか。

次回、その理由を解き明かしてみたい。

株式会社山本忠信商店(ヤマチュウ)

https://www.yamachu-tokachi.co.jp/

小麦を作る農家の集まりであるチホク会(北海道の生産者グループ)とその集荷業者の山本忠信商店(以下、愛称のヤマチュウ)は、2011年から国内では約30年振りとなる製粉工場を稼働させている。

道内にも既存の製粉工場が存在するのに、なぜ巨費を投じてまで自ら建てたのか。

答えを探ると、農業という産業が失いがちな「顔の見える流通」という言葉が浮かび上がってきた。

ヤマチュウの製粉工場「十勝☆夢mill(十勝夢ミル)」

ヤマチュウの製粉工場「十勝☆夢mill(十勝夢ミル)」10億円を投じた製粉工場

広大な十勝平野を車で進むうちに、雪化粧をした十勝岳を背景にして突如大きな建物が現れた。

その勇壮さに驚いた様子を見せると、「大手の製粉工場に比べたらまったく大したことないよ」とヤマチュウの山本マサヒコ専務。確かに大手製粉会社と事業規模を比べれば、この言葉は謙遜ではなく事実なのだろう。

ただ、この製粉工場を建てた思いを事前に聞いていただけに、余計に威容を誇っていると感じた。

ヤマチュウが10億円を投じて完成させた十勝初のこの製粉工場「十勝☆夢mill(十勝夢ミル)」は鉄筋4階建てで、1900㎡という敷地に立つ。あいにくこの日は新型コロナウイルスの影響で部外者は立ち入り禁止。山本専務に内部の様子をうかがうと、設備は世界標準のスイス・ビューラー社製を導入しているとのことだった。

最大の取引先は「超熟」のブランドを持つ敷島製パンである。

同じ敷地内には隣接して、これまた巨大なサイロと調製施設が立つ。こちらを運営するのは300戸以上の農家が計4000ha以上で小麦を作るチホク会。サイロは16本あり、1本当たりの容量は750t。こちらの総工費も10億円に及んだ。

会員の農家は小麦を収穫すると自ら乾燥し、ここに運ぶ。荷受けした小麦は、外観品質を落とす赤かび病や穂発芽を除去などをした後、製粉工場に送り込むという流れ。ありがたいことにサイロと調製施設のほうは見学できた。

「これが秘密兵器」。

山本専務と一緒に調製施設内を案内してくれた、事業協同組合チホク会の道下公浩会長が指さしたのは、穂発芽を除去する装置。穂発芽を近赤外線で検知し、空気銃ではじいて取り除くという。

事業協同組合チホク会の道下公浩会長とヤマチュウの山本マサヒコ専務

事業協同組合チホク会の道下公浩会長とヤマチュウの山本マサヒコ専務特殊なのは一度はじいた粒を再び選別にかけること。というのも空気銃が穂発芽の粒をはじく際に周りの健全な粒も巻き込んでしまうので、複数回選別することで歩留まりを上げようというわけだ。

装置の購入価格はなんと8000万円。それでも穂発芽の混入による等級の低下による交付金の減額を防げることを踏まえれば十分に見合うそうだ。

「この秘密兵器は、道内でも数カ所の製粉工場でしか入っていないんだよね」

嬉しそうに語る道下さんの笑顔からこの施設に対する自負と愛情が伝わってくる。なにしろ自分たちが作った小麦を自分たちで乾燥と調製までする。その小麦はすぐ隣の製粉工場で粉にされ、北海道産の小麦を必要とする製パン業者に届く。

後ほどさらに述べるように、国産小麦でここまでの規模のバリュー・チェーンが構築されている取り組みはないといっていい。

「ゆめちから」に惚れ込んだ人々

戦後の米国の余剰農産物に始まる外国産小麦の受け入れとともに構築されてきた国内の製粉業界はいまや大手企業の寡占状態にある。

大手の製粉会社は小麦を輸入することを前提に沿岸部に工場を建てる一方、国産小麦を扱ってきた内陸部の製粉会社は衰退していき、いまや数えるほどしか残っていない。

ヤマチュウとチホク会が、既得権益に固められた業界に一石を投じる施設を果敢にも建てたきっかけは、一つの品種に惚れ込んでしまったことにある。

農研機構・北海道農業研究センター(以下、北農研)が育成し、2008年に品種登録を出願した硬質小麦の「ゆめちから」だ。前回紹介したように、2011年に品種登録が受理されたこの小麦からは超強力粉を製造できる。国産小麦で最も多い中力粉と混ぜることで、需要が多いパン用や中華麺用、餃子用などの強力粉として利用できるという前例のない品種だ。

2010年、当時はまだ系統番号の「北海261号」と呼ばれていたこの有望な小麦の商品の導入を進めるプロジェクト「画期的な北海道産超強力小麦のブレンド粉等を用いた自給率向上のための高品質国産小麦の開発」が始動する。

参画したのは北農研、敷島製パン、東洋水産、カネカ、日本製粉に加え、生産側の代表としてヤマチュウだった。参画者は以後、この小麦を使ったパンの試作と試食を繰り返しながら、その魅力と可能性に引き込まれていく。

結果、敷島製パンは「ゆめちから」を使ったパンの商品化に動き出す。これと連動するようにヤマチュウは製粉工場を建てることをすでに決意していた。理由は十勝産小麦によるバリュー・チェーンを構築するためである。

ヤマチュウとチホク会が拠点を置く十勝地方は国内最大の小麦の産地だ。

ただ、すでに述べた通り、既存の製粉工場は外国産小麦を入れることを前提に造られているので、立地は海上輸送しやすい函館市や小樽市など沿岸部ばかり。そうした製粉会社に卸した後はほかの需要に回ってしまって、手元に買い戻せるのはごくわずかになる。

たとえ実需者の要望に応じて品質を改善したくても、チホク会とともに栽培に関しては努力できるものの、製粉までは責任が持てない。しかも製粉する場所は十勝ではない。ヤマチュウとしては十勝産の小麦を十勝で製粉して、十勝の製パン会社にも使ってもらいたいという思いを持っていた。

そこでヤマチュウとチホク会は自ら製粉工場やサイロ、調製施設を運営するという大きな勝負に打って出る。

チホク会のサイロ

チホク会のサイロチホク会が誕生したのは1990年。当時、豆類やソバなど雑穀だけを扱っていたヤマチュウが、新規事業を開拓する一環で小麦の集荷を始めることにしたのだ。その時に集まった15人の農家と情報の交換や栽培技術の研鑽のために組織したのがチホク会である。

いまでは両者は同じ夢を追いかける同士といえる。

農業をコミュニケーション産業に

現在、ヤマチュウはチホク会から「ゆめちから」含めて6品種を集荷している。その量は年間で計2.2万トン(2019年産実績)。2019年産に製粉したその量は6000t。残りは民間流通を通して実需者(製粉会社等)に販売される。

「十勝夢ミル」で製粉した分の出荷先は敷島製パンのほか、十勝産の食材にこだわり十勝地方のほか都内にも2店舗のパン屋を構える満寿屋商店(帯広市)など。いずれも来歴が明確な国産小麦であることが支持されているのだ。

ヤマチュウの山本英明社長

ヤマチュウの山本英明社長「ヤマチュウで『顔が見える流通』というのは『生産から、流通、そして消費者の心をつなぐ』ことなんです。

たとえばラーメンの人気店ではスープを3日がかりでつくり、わずか4時間で売ってしまうところがある。そこまでしてスープを仕込めるのは、客の『うまい』というひとことに触れられるから。

一方で農家にはその機会がなかった。苦労して小麦を作っても、喜んでくれる人の顔を見ることはできない。それでは意欲が続かない。だったら我々がそれをやろうじゃないか。そういって始めたのが製粉工場なんです」

山本社長はこう語る。

「顔の見える流通」という観点では、ヤマチュウとチホク会は毎年道外の視察を行い、必ず敷島製パンとほかの製パン業者を訪れる。2020年1月には満寿屋商店の都内での2号店となるJR国立駅構内にある「十勝ファーマーズベーカリー ムギオト」を見学してパンを購入するなどした。

夏になると敷島製パンの盛田社長がヤマチュウの山本社長宅を訪れ、チホク会の役員らとバーベキューをしながら懇親する。これは2011年から1度も欠かさない恒例行事。道内についても製パン業者を訪ねることを欠かさない。まさに「顔の見える流通」が「ゆめちから」の生産の礎にある。

「我々の目標は最初は農業をコミュニケーション産業にすること。作る人と食べる人がコミュニケーションをして、互いにリスペクトできる関係を作っていきたいんです」

小麦に限らず他に扱う雑穀類含め、これこそが山本社長が事業にかける思いである。国産小麦のバリュー・チェーンを構築するに当たっては川中に存在するヤマチュウのようなプレイヤーの存在が欠かせない。

「評価されたい」のが農家の心情

農家にとって手取りという点では、ヤマチュウに出荷するのと既存の製粉会社に出荷するのでは変わらない。

それでもヤマチュウに出荷する農家が増えているのは、山本社長が言うように「顔が見える流通」にやり甲斐を感じていることが大きい。帯広市で70haを経営する道下広長農場の代表で、事業協同組合チホク会の道下公浩会長はこう語る。

「ヤマチュウと付き合うと実需者の声が届きやすいし、自分の小麦が正当に評価される」

加えてJAの場合は集荷する品種をひとつやふたつに限定していることがある。ほかの品種を作りたい農家にとってみれば、ヤマチュウが幅広い品種を扱ってくれることがありがたく、支持されている理由だという。

それは数字にも表れている。チホク会の会員は設立時の1990年に15人だったのが現在は300人を超える。

しかも「声をかけなくても会員が増えている」そうで、なかには「わざわざ山を越えて運んでくる人もいる」と道下会長。山とは主に日高山脈であり、その向こうには北海道有数の水田農業地帯を抱える石狩平野が広がる。つまり転作で麦を作る農家もチホク会に参加している。

彼らが「わざわざ山を越えて運んでくる」のは、まさしく「顔の見える流通」に作り手としてのやり甲斐を感じているからに違いない。

それにしても概して農家と集荷業者は利害関係が相反しやすく、対立関係になりがちである。チホク会とヤマチュウはなぜ歩みを同じにできるのか。

次回、その理由を解き明かしてみたい。

株式会社山本忠信商店(ヤマチュウ)

https://www.yamachu-tokachi.co.jp/

【特集】コメより小麦の時代へ

- 国産小麦普及のカギは「備蓄施設」と「産地間連携」【コメより小麦の時代へ 最終回】

- 国産デュラム小麦による町おこし【コメより小麦の時代へ 第9回】

- パン屋という職業への内省【コメより小麦の時代へ 第8回】

- コメから小麦への切替で所得が3倍に【コメより小麦の時代へ 第7回】

- 人工衛星によるセンシングで変わる、小麦の収穫【コメより小麦の時代へ 第6回】

- リスクを負うことで築いたヤマチュウ・チホク会・敷島製パンのバリューチェーン【コメより小麦の時代へ 第5回】

- 「顔の見える流通」のための自社製粉工場【コメより小麦の時代へ 第4回】

- 超強力品種「ゆめちから」の登場と、国産小麦の復権【コメより小麦の時代へ 第3回】

- 米食の批判と粉食の奨励【連載・コメより小麦の時代へ 第2回】

- 日本の主食がコメから小麦に変わった背景【連載・コメより小麦の時代へ 第1回】

SHARE