政治色が濃い農村版EC「農村タオバオ」の現状と未来【特集・中国農業のキーワード 第6回】

EC最大手のアリババが展開する農村版EC「農村タオバオ(村淘)」。農産物や資材のネット通販だけでなく、農村部に実店舗も持つ。

国の農業振興政策に、創業者であるジャック・マーが乗っかって始まった。

農村タオバオは、2014年に立ち上げられた当初から、極めて政治的な存在だった。各地の政府との協力が前提となったプロジェクトだからだ。

農村に物流拠点を設け、ECによって農村と都市をつなげる。農村経済を発展させる。都市の大学を出た若者を農村に戻らせ起業させる。期待された役割の多くは、中国政府の方向性と見事なまでに一致していた。こうして農村部に店舗が次々と設けられ、少なくない大学出の若者が農村で起業したという。

しかし、農村タオバオの現状は、成功には遠いようだ。

2018年頃には実店舗の相次ぐ閉店が話題になっていた。店舗はタオバオで住民のために代購(代理購入)したり、農産物をタオバオで売ったりする役割を担っていた。代購のニーズがなかったこと、村の特産品が必ずしもタオバオでの販売に向かないことが失敗の原因のようだ。

というのも、中国では単一作物の大量栽培がスタンダードで、多くの地域は特産品をブランド化していない。1回当たりの注文量が少ないECでさばくのは、適さなかった。

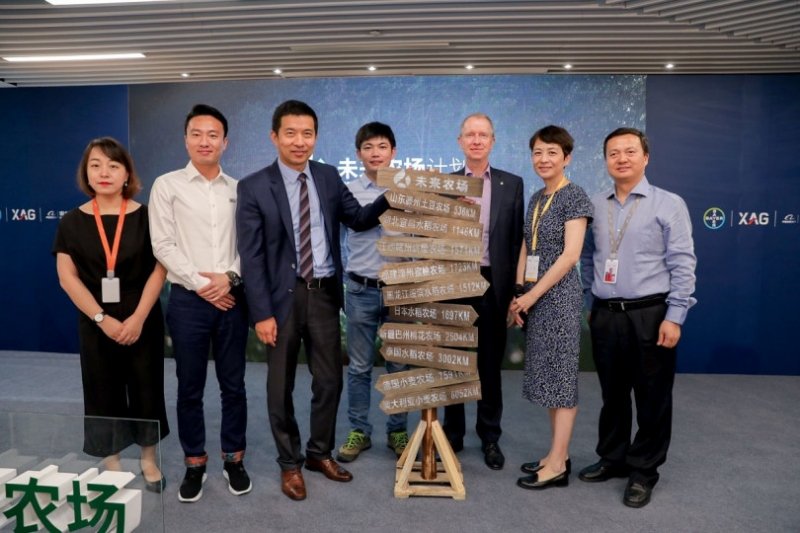

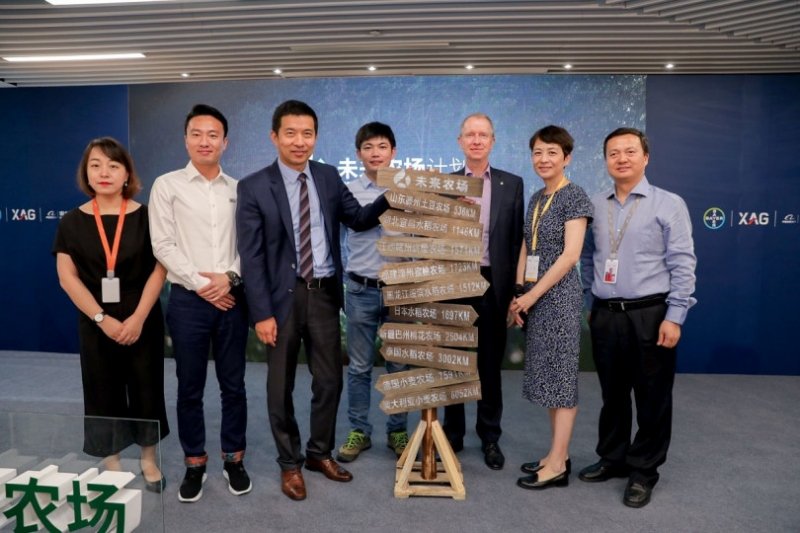

2018年の「未来農場プロジェクト」発表のようす(写真:XAG)

2018年の「未来農場プロジェクト」発表のようす(写真:XAG)

農村タオバオのプロジェクト発足に当たっての決意表明がある。

今読み返すと、ああ、これは失敗したわけだと感じる。「農村タオバオとは何か? 」と題した決意表明には、都市と農村を一体化させる、多くの人材を惹きつけ起業させる、現代化、スマート化した「スマート農村」を確立するといった美辞麗句が並ぶ。

農村が求める課題解決に協力するというよりは、農村に課題が何か教え、啓蒙するという立場だ。

これは日本のスタートアップや異業種からの農業参入組も犯しがちな間違いだ。現実の農村とは違う、都市住民の脳内で築き上げた未来の農村のあるべき姿に、現実の農村をはめ込もうとしている。これでは、成功するはずがない。

加えて、はなから「各地方政府との深い協力関係を通して」行うと言明していた。そこに商機があるか真剣に見極めて入ったというよりは、政治からの要請で入っていた。

美しくて純朴な農村を、現代化によりさらに美しくするという計画が躓くのは、時間の問題だっただろう。政治的要請に基づいたプロジェクトが失敗しやすいのは日本も同じで、中国の批判ばかりしていられないけれども。

ところで、華々しい成功を収めたわけでもない農村タオバオが、なぜ日本で注目されるのか。中国の農業について出回る情報が限られているのに加え、そもそも中国の農村や物流への理解が乏しいのが理由ではないか。

コールドチェーンの構築や、産地での農産物の予冷は、長らく中国の課題であり続けている。

本連載の第1回で取り上げた1号文件だと、2015年に農村でのEC発展のため、コールドチェーンの拡充や産地での予冷の導入、流通業者による農村のカバーなどをうたっている。つまり、コールドチェーンや予冷システム、宅配網から多くの農村が漏れていたわけだ。

国内だと物流のラストワンマイル、つまり最終拠点とエンドユーザーをつなぐ部分が問題にされる。

だが、中国の農村から都市へのECだと、これに加え「最初の1km」が課題とされる。物流網が往々にして途切れているからだ。その辺を理解せずに「アリババ×農業=なんかすごい」ととらえてしまったのではないか。

もちろん、既存の社会インフラに乏しい新興国が発展途上国のシステムを抜き去る「リープフロッグ(蛙飛び)現象」は起こりうる。ただ、前提としてコールドチェーンや宅配網の不備といった課題があることは押さえておくべきだ。

課題の多い農村タオバオだが、もちろん可能性も秘めている。ここからは農村タオバオに限らず、アリババの農業事業を紹介したい。

まず、農村タオバオのプロジェクトで興味深いのは、「未来農場プロジェクト」だ。これは農業用ドローン大手のXAG(中国・広州)、独・バイエルとともに2018年に立ち上げたものだ。農産物のトレーサビリティを確保し、付加価値を高めると掲げ、全国に近未来的なIoTを駆使した農場を作った。

2018年の「未来農場プロジェクト」発表のようす(写真:XAG)

2018年の「未来農場プロジェクト」発表のようす(写真:XAG)

アリババの生鮮スーパー「盒馬鮮生(フーマー)」での農産物取り扱いの拡大も期待される。

フーマーは中国のニューリテール(ジャック・マーが提唱した、オンラインとオフラインを統合した新しい小売りの形態)の代表格だ。半径3km以内なら無料で30分以内に配送すること、顔認証での決済ができることなどが盛んに報じられた。実店舗を軸に展開してきたフーマーは2020年、アリババのECサイト「天猫(Tモール)」にも出店した。農産物の部門は、農村タオバオからの蓄積を引き継いでいるようだ。

アリババは2019年、農業の川上から川下まですべてをデータ化し有機的に結び付ける目的で「データ農業事業部」を立ち上げた。全国に1000のデータ農業基地を作ると掲げる。2020年に入って、上海や広東省にスマート農業の基地として「盒馬村」を作った。リモートセンシングやドローンの導入、徹底したデータ収集が特徴のようだ。

農村タオバオの初期の失敗が、こうした事業の発展に昇華される可能性はある。

これまで6回にわたり、中国農業の動向を紹介した。

繰り返しになるが、日中農業の共通点は多く、互いに学び合えるところが多い。別々にトライアル・アンド・エラーを繰り返す現状から、互いの成功と失敗を踏まえた発展に転換できないものだろうか。

なお、日本から中国へのノウハウの移動は、日本の農学部に留学する中国人留学生や日本人による現地での営農指導、農業関連企業の現地進出などによりずっと続いてきた。一方の中国から日本へのノウハウの流入は、圧倒的に少ないと感じる。

データの蓄積や農産物の品質の面で、長年日本が優位にあったのは確かだ。ただ、ビッグデータの収集に中国が強みを持つのは、改めて言うまでもない。スマート農業がデファクトスタンダードになる未来が来るとしたら、そこで日中どちらが優位に立つかはわからず、慢心は禁物だ。

本連載が日中の農業における交流を考え直すきっかけになれば幸いである。

農村タオバオ(村淘)

https://cun.taobao.com/

2015年の一号文件特集(農業農村部)

http://www.moa.gov.cn/ztzl/yhwj2015/

Tモール

https://www.tmall.com/

国の農業振興政策に、創業者であるジャック・マーが乗っかって始まった。

課題が多い政治的プロジェクト

農村タオバオは、2014年に立ち上げられた当初から、極めて政治的な存在だった。各地の政府との協力が前提となったプロジェクトだからだ。

農村に物流拠点を設け、ECによって農村と都市をつなげる。農村経済を発展させる。都市の大学を出た若者を農村に戻らせ起業させる。期待された役割の多くは、中国政府の方向性と見事なまでに一致していた。こうして農村部に店舗が次々と設けられ、少なくない大学出の若者が農村で起業したという。

しかし、農村タオバオの現状は、成功には遠いようだ。

2018年頃には実店舗の相次ぐ閉店が話題になっていた。店舗はタオバオで住民のために代購(代理購入)したり、農産物をタオバオで売ったりする役割を担っていた。代購のニーズがなかったこと、村の特産品が必ずしもタオバオでの販売に向かないことが失敗の原因のようだ。

というのも、中国では単一作物の大量栽培がスタンダードで、多くの地域は特産品をブランド化していない。1回当たりの注文量が少ないECでさばくのは、適さなかった。

中国の農村への無理解で注目か

2018年の「未来農場プロジェクト」発表のようす(写真:XAG)

2018年の「未来農場プロジェクト」発表のようす(写真:XAG)農村タオバオのプロジェクト発足に当たっての決意表明がある。

今読み返すと、ああ、これは失敗したわけだと感じる。「農村タオバオとは何か? 」と題した決意表明には、都市と農村を一体化させる、多くの人材を惹きつけ起業させる、現代化、スマート化した「スマート農村」を確立するといった美辞麗句が並ぶ。

農村が求める課題解決に協力するというよりは、農村に課題が何か教え、啓蒙するという立場だ。

これは日本のスタートアップや異業種からの農業参入組も犯しがちな間違いだ。現実の農村とは違う、都市住民の脳内で築き上げた未来の農村のあるべき姿に、現実の農村をはめ込もうとしている。これでは、成功するはずがない。

加えて、はなから「各地方政府との深い協力関係を通して」行うと言明していた。そこに商機があるか真剣に見極めて入ったというよりは、政治からの要請で入っていた。

美しくて純朴な農村を、現代化によりさらに美しくするという計画が躓くのは、時間の問題だっただろう。政治的要請に基づいたプロジェクトが失敗しやすいのは日本も同じで、中国の批判ばかりしていられないけれども。

ところで、華々しい成功を収めたわけでもない農村タオバオが、なぜ日本で注目されるのか。中国の農業について出回る情報が限られているのに加え、そもそも中国の農村や物流への理解が乏しいのが理由ではないか。

ラストワンマイルと農村の「最初の1km」が課題

コールドチェーンの構築や、産地での農産物の予冷は、長らく中国の課題であり続けている。

本連載の第1回で取り上げた1号文件だと、2015年に農村でのEC発展のため、コールドチェーンの拡充や産地での予冷の導入、流通業者による農村のカバーなどをうたっている。つまり、コールドチェーンや予冷システム、宅配網から多くの農村が漏れていたわけだ。

国内だと物流のラストワンマイル、つまり最終拠点とエンドユーザーをつなぐ部分が問題にされる。

だが、中国の農村から都市へのECだと、これに加え「最初の1km」が課題とされる。物流網が往々にして途切れているからだ。その辺を理解せずに「アリババ×農業=なんかすごい」ととらえてしまったのではないか。

もちろん、既存の社会インフラに乏しい新興国が発展途上国のシステムを抜き去る「リープフロッグ(蛙飛び)現象」は起こりうる。ただ、前提としてコールドチェーンや宅配網の不備といった課題があることは押さえておくべきだ。

アリババの「データ農業事業部」で発展の可能性も

課題の多い農村タオバオだが、もちろん可能性も秘めている。ここからは農村タオバオに限らず、アリババの農業事業を紹介したい。

まず、農村タオバオのプロジェクトで興味深いのは、「未来農場プロジェクト」だ。これは農業用ドローン大手のXAG(中国・広州)、独・バイエルとともに2018年に立ち上げたものだ。農産物のトレーサビリティを確保し、付加価値を高めると掲げ、全国に近未来的なIoTを駆使した農場を作った。

2018年の「未来農場プロジェクト」発表のようす(写真:XAG)

2018年の「未来農場プロジェクト」発表のようす(写真:XAG)アリババの生鮮スーパー「盒馬鮮生(フーマー)」での農産物取り扱いの拡大も期待される。

フーマーは中国のニューリテール(ジャック・マーが提唱した、オンラインとオフラインを統合した新しい小売りの形態)の代表格だ。半径3km以内なら無料で30分以内に配送すること、顔認証での決済ができることなどが盛んに報じられた。実店舗を軸に展開してきたフーマーは2020年、アリババのECサイト「天猫(Tモール)」にも出店した。農産物の部門は、農村タオバオからの蓄積を引き継いでいるようだ。

アリババは2019年、農業の川上から川下まですべてをデータ化し有機的に結び付ける目的で「データ農業事業部」を立ち上げた。全国に1000のデータ農業基地を作ると掲げる。2020年に入って、上海や広東省にスマート農業の基地として「盒馬村」を作った。リモートセンシングやドローンの導入、徹底したデータ収集が特徴のようだ。

農村タオバオの初期の失敗が、こうした事業の発展に昇華される可能性はある。

中国から日本へのノウハウ移入の少なさ

これまで6回にわたり、中国農業の動向を紹介した。

繰り返しになるが、日中農業の共通点は多く、互いに学び合えるところが多い。別々にトライアル・アンド・エラーを繰り返す現状から、互いの成功と失敗を踏まえた発展に転換できないものだろうか。

なお、日本から中国へのノウハウの移動は、日本の農学部に留学する中国人留学生や日本人による現地での営農指導、農業関連企業の現地進出などによりずっと続いてきた。一方の中国から日本へのノウハウの流入は、圧倒的に少ないと感じる。

データの蓄積や農産物の品質の面で、長年日本が優位にあったのは確かだ。ただ、ビッグデータの収集に中国が強みを持つのは、改めて言うまでもない。スマート農業がデファクトスタンダードになる未来が来るとしたら、そこで日中どちらが優位に立つかはわからず、慢心は禁物だ。

本連載が日中の農業における交流を考え直すきっかけになれば幸いである。

農村タオバオ(村淘)

https://cun.taobao.com/

2015年の一号文件特集(農業農村部)

http://www.moa.gov.cn/ztzl/yhwj2015/

Tモール

https://www.tmall.com/

【特集】中国農業のキーワード

SHARE