コメ先物取引で中国に先を越された日本【特集・中国農業のキーワード 第3回】

「“新潟県産コシヒカリの値段が中国で決まる”なんてことになるんじゃないか」。

2019年の夏、こんな話が米業界をにぎわせた。国産米には自由市場が存在せず、相場が明らかでない。

相場の参考になるのが試験上場中のコメ先物取引で示される価格だ。その本上場が見送られた2019年8月、中国・大連でジャポニカ米の先物取引が始まった。

結論からいうと、冒頭の発言のような状況にはなっていない。けれども、今後ジャポニカ米の国際取引が盛んになるとすれば、生産量が日本の6倍あり、かつ2つの取引所でジャポニカ米の先物取引をしている中国こそが価格決定権を握るのは自然な流れだろう。

筆者は秋田県大潟村の農家にこう聞かれたことがある。

琵琶湖に次ぐ広さの湖だった八郎潟を干拓してできた大潟村は、1戸当たりの農地が広く、効率的な営農ができることで有名だ。村内にいくつも集荷団体があり、村外からも業者が買い付けに来るため、秋になると農家は相場を見極めつつ価格を提示することになる。

しかし、国産米には青果や花卉のような市場がなく、集荷業者や全農などと卸売業者らとの相対取引がかなりの割合を占める。

そのため、相場の把握に使われるのが、JA全農県本部や経済連が提示する概算金や米穀業界紙が卸や集荷業者などに取材して作る相場情報のコーナー、農水省が公表する「米に関するマンスリーレポート」。加えて、コメ先物取引が有力な情報となる。筆者が農家に勧めたのが、まさにこれだった。

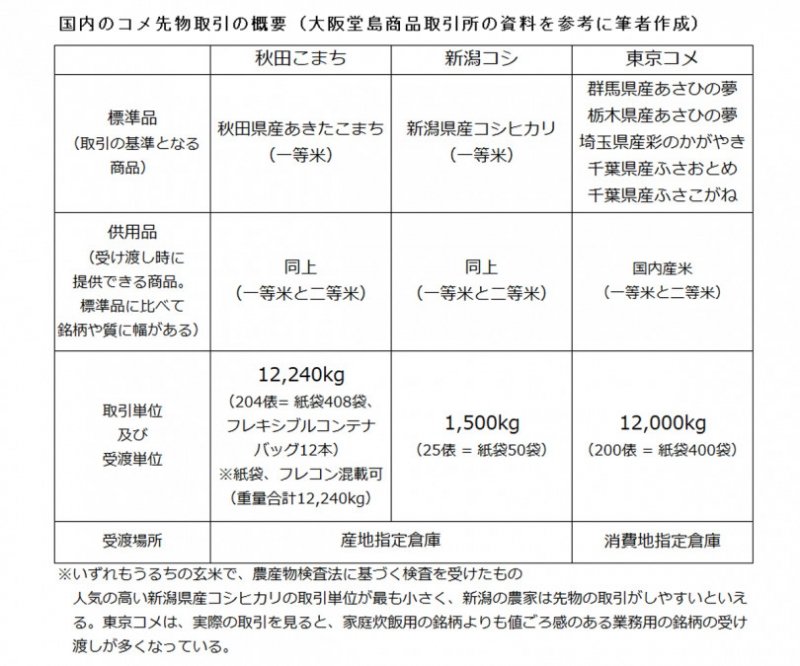

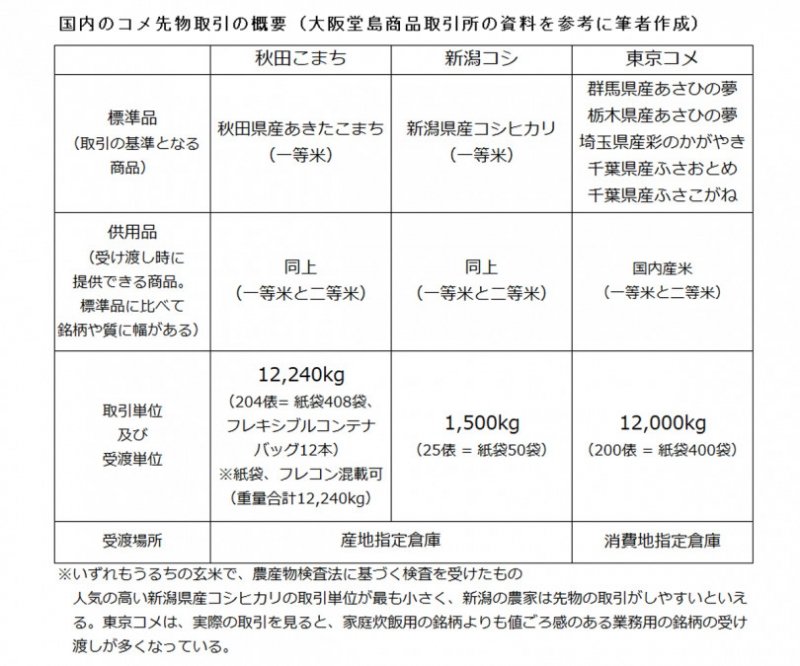

コメ先物取引は、江戸時代の1730年、大阪堂島米会所で世界で初めて始まった。将来のある時点でコメを一定の価格で売買する契約を結ぶ仕組みだ。戦前まで続き、一旦廃止され、2011年に72年ぶりに大阪堂島商品取引所で再開された。

期待される役割は、相場のはっきりしないコメの価格形成の透明化である。加えて、相場に左右されず、あらかじめ決めた額で取引できるリスクヘッジの機能だ。11年に試験上場として認められてから9年にもなり、本来であれば本上場に切り替えるべきところだ。

しかし、JAグループや自民党内の反対などにより、本上場への格上げは進まないままだ。2019年8月、4度目となる試験上場の延長を農水省が認めた。

本上場が認められず、試験上場が延長になりそうだという情報が飛び交っていた時期に、舞い込んできたのが中国・大連商品取引所がジャポニカ米の先物の上場を準備しているというニュースだった。

「かつて日本がコメの先物取引を始めたのに、主導権を中国に握られようとしている」

ジャポニカ米の価格決定権を中国に握られかねないという懸念が広がった。

しかし、生産と消費の中心にある大連で取引が始まることは、鄭州とは違う重みがあった。

その取引量は、8月は約22万手(手は取引の単位)と多く、その後、減少。当初考えたほど取引は活発になっていないようだ。

2月は取引が活発化し、取引量が前月比600%を超え、約14万手まで持ち直した。コロナ禍でコメ輸出を取りやめる国が出ているといった動きを受けたものだろう。大連商品取引所で1手は10トンなので、2月の取引量は約140万トン。

なお、大阪堂島商品取引所の2月の月間出来高は2万枚強。取引の大半を占める新潟県産コシヒカリは1枚1.5トンなので、3万トン強で、大連と二桁違いだ。

ところで、先物取引に期待される役割は日中で共通している。

大連商品取引所の上場にあたっては、先物取引が生産者と実需の双方に資するリスクヘッジ機能を持ち、経営の安定化につながると強調された。「国家の食料安全保障にかかわる戦略作物であるコメ産業の安定化に欠かせない」と。

これはそのまま日本にも当てはまることだ。にもかかわらず、国内は生産者、投資家ともにコメ先物への関心が低い。コメ先物を試験上場のまま延命するのはそろそろやめにして、本上場への格上げを望みたい。

大阪堂島商品取引所

https://www.ode.or.jp/index.html

大連商品取引所のホームページ

http://www.dce.com.cn/dalianshangpinmobile/index/index.html

2019年の夏、こんな話が米業界をにぎわせた。国産米には自由市場が存在せず、相場が明らかでない。

相場の参考になるのが試験上場中のコメ先物取引で示される価格だ。その本上場が見送られた2019年8月、中国・大連でジャポニカ米の先物取引が始まった。

結論からいうと、冒頭の発言のような状況にはなっていない。けれども、今後ジャポニカ米の国際取引が盛んになるとすれば、生産量が日本の6倍あり、かつ2つの取引所でジャポニカ米の先物取引をしている中国こそが価格決定権を握るのは自然な流れだろう。

価格形成の透明化とリスクヘッジが期待された先物取引

「コメの相場を知るために何かいい方法はないですか」筆者は秋田県大潟村の農家にこう聞かれたことがある。

琵琶湖に次ぐ広さの湖だった八郎潟を干拓してできた大潟村は、1戸当たりの農地が広く、効率的な営農ができることで有名だ。村内にいくつも集荷団体があり、村外からも業者が買い付けに来るため、秋になると農家は相場を見極めつつ価格を提示することになる。

しかし、国産米には青果や花卉のような市場がなく、集荷業者や全農などと卸売業者らとの相対取引がかなりの割合を占める。

そのため、相場の把握に使われるのが、JA全農県本部や経済連が提示する概算金や米穀業界紙が卸や集荷業者などに取材して作る相場情報のコーナー、農水省が公表する「米に関するマンスリーレポート」。加えて、コメ先物取引が有力な情報となる。筆者が農家に勧めたのが、まさにこれだった。

コメ先物取引は、江戸時代の1730年、大阪堂島米会所で世界で初めて始まった。将来のある時点でコメを一定の価格で売買する契約を結ぶ仕組みだ。戦前まで続き、一旦廃止され、2011年に72年ぶりに大阪堂島商品取引所で再開された。

期待される役割は、相場のはっきりしないコメの価格形成の透明化である。加えて、相場に左右されず、あらかじめ決めた額で取引できるリスクヘッジの機能だ。11年に試験上場として認められてから9年にもなり、本来であれば本上場に切り替えるべきところだ。

しかし、JAグループや自民党内の反対などにより、本上場への格上げは進まないままだ。2019年8月、4度目となる試験上場の延長を農水省が認めた。

本上場が認められず、試験上場が延長になりそうだという情報が飛び交っていた時期に、舞い込んできたのが中国・大連商品取引所がジャポニカ米の先物の上場を準備しているというニュースだった。

「かつて日本がコメの先物取引を始めたのに、主導権を中国に握られようとしている」

ジャポニカ米の価格決定権を中国に握られかねないという懸念が広がった。

日中に共通する先物取引の意義

大連のある中国東北部は、中国産ジャポニカ米の5割を生産し、3割弱を消費する最大の産地兼消費地だ。中国では2014年から河南省鄭州の商品取引所がジャポニカ米の先物取引を始めている。しかし、生産と消費の中心にある大連で取引が始まることは、鄭州とは違う重みがあった。

その取引量は、8月は約22万手(手は取引の単位)と多く、その後、減少。当初考えたほど取引は活発になっていないようだ。

2月は取引が活発化し、取引量が前月比600%を超え、約14万手まで持ち直した。コロナ禍でコメ輸出を取りやめる国が出ているといった動きを受けたものだろう。大連商品取引所で1手は10トンなので、2月の取引量は約140万トン。

なお、大阪堂島商品取引所の2月の月間出来高は2万枚強。取引の大半を占める新潟県産コシヒカリは1枚1.5トンなので、3万トン強で、大連と二桁違いだ。

ところで、先物取引に期待される役割は日中で共通している。

大連商品取引所の上場にあたっては、先物取引が生産者と実需の双方に資するリスクヘッジ機能を持ち、経営の安定化につながると強調された。「国家の食料安全保障にかかわる戦略作物であるコメ産業の安定化に欠かせない」と。

これはそのまま日本にも当てはまることだ。にもかかわらず、国内は生産者、投資家ともにコメ先物への関心が低い。コメ先物を試験上場のまま延命するのはそろそろやめにして、本上場への格上げを望みたい。

大阪堂島商品取引所

https://www.ode.or.jp/index.html

大連商品取引所のホームページ

http://www.dce.com.cn/dalianshangpinmobile/index/index.html

【特集】中国農業のキーワード

SHARE